- 四根白羽

四根白羽

剧情介绍

故事发生在1884年英国对苏丹的殖民战争期间,哈里是一位年轻的英军军官,他年轻有为、战绩卓越,指挥着一支精锐部队与苏丹军队作战。哈里还有三位和他出生入死的好兄弟,和美丽动人的未婚妻,看起来,哈里拥有着让旁人羡慕的一切。

剧照(5)但是在一次战役前,也许是因为一瞬的惊慌,哈里鬼使神差地突然离开了军队,选择了临阵退缩,大敌当前失去了指挥,英军一溃千里,在这之后哈里失去一切,只剩下三位好兄弟和未婚妻送给他的、代表耻辱与遗憾的四片羽毛,哈里到底是为什么要做出这样的决定呢?[1]

剧照(5)但是在一次战役前,也许是因为一瞬的惊慌,哈里鬼使神差地突然离开了军队,选择了临阵退缩,大敌当前失去了指挥,英军一溃千里,在这之后哈里失去一切,只剩下三位好兄弟和未婚妻送给他的、代表耻辱与遗憾的四片羽毛,哈里到底是为什么要做出这样的决定呢?[1]

演职员表

导演:谢加·凯普尔 Shekhar Kapur

主演:希思·莱吉尔 Heath Ledger

威斯·本特利 Wes Bentley

凯特·哈德森 Kate Hudson

制作发行

出品:派拉蒙电影公司

拍摄前序

曾经执导过《伊莉莎白女王》(Elizabeth)的谢卡.卡普尔(Shekhar Kapur)再次将目光投向英国历史上的故事,这一次故事不是发生在宫廷而是发生在军队之中。影片改编自A.E.W.Mason的同名小说,这也是这部很受欢迎的小说第五次被改编上银幕。已经有过四个不同的版本但谢卡.卡普尔仍旧对它有兴趣,也足见这个故事的确很具吸引力。

谢卡.卡普尔做导演最令人信任之处应该在于他会算计影片的商业前景,因为他本身拥有执业会计师的执照,但他最终改行做了导演。这样有着史诗背景的影片,容易受到欢迎,但若是处理不慎,也会令人生厌,毕竟其面目已经较为令人熟悉。谢卡.卡普尔想在本片中突显一种兄弟情,这一点倒有点像足我们的吴宇森。但没有了大牌明星,也无巨额投资做保证,谢卡.卡普尔能将影片拍成什么样,我们 只有等到看过之后才能知道。

四根白羽图册(9) 四根白羽图册(9) |

四根白羽图册(9) 四根白羽图册(9) |

幕后制作

四根白羽图册(9) 四根白羽图册(9) |

四根白羽图册(9) 四根白羽图册(9) |

经典台词

本片是派拉蒙斥资八千万美元制作的一部史诗大片,原本意图打造出“又一部《阿拉伯的劳伦斯》,来自澳洲的希斯和标准美国妞凯特-哈德森联袂饰演起一对十九世纪末的英伦情侣。尽管从扮相上来说希斯的仍然俊美无可置疑,中间大段远走荒漠的沉积感十足的戏分也不无凸显出其愈发纯熟的演技,但是影片主题本身的空洞乏味导致票房战役上全线溃败,身为第一主角的希斯难以避免地成为替罪羔羊,希斯的勇闯好莱坞历程,至此突然遭遇了一个进退维谷的僵局。

电影评价

God takes away what is dearest to our hearts to remind us how much we take for granted.

上帝把我们身边最好的东西拿走,以提醒我们不要太自以为是。

台词简评:

影片的主人公是一个厌战者,在他看来,“这战争造就不了英雄。”但因为他是军人,临阵脱逃便成为连他未婚妻和最好的朋友都不可饶恕的罪过。可是当朋友有难时,这个“懦夫”却孤身一人,冒着生命危险救出好友。

战争是毁灭,是死亡,是恐惧。正如哈里狼吞虎咽地嚼着好朋友阿布带来的食物,感激、羞愧的他早已不早自傲。他对阿布说:“我没有活下去的理由,我依然恐惧。”面对一场邪恶的战争,珍惜生命,平安回家也许对于你自己和你爱的人更为重要,更有意义。

刺激元素

一向不喜欢说一部电影是“烂片”,电影艺术包含了那么多的技术和文化因素,因为一点拙劣而无视其他不是什么明智之举。何况我只是一名普通的影迷,观影说话都是跟着感觉走,只要我的感觉还算对得起电影票,这两个小时就算没有虚度。说的极端点,我宁愿对所有看过的电影都持肯定的态度,也不愿轻易否定它们。对于《四根白羽》,也是如此。

当然,我这么说并不是认为它是一部佳作,相反,我也承认此片真的很烂。至于为什么烂,让我先从它的毛坯说起。

本片根据A·E·W·马森1902年出版的小说改编,据说这部在欧洲极具影响力的小说号称是“最难拍摄的名著”之一。我没有读过原著,也没看过相关书评,无法做更多发挥,目前仅就电影来看,改编拍摄此片的难度不仅在于对恢弘的战争场面的恢复,如何在庞大的故事结构中再现“勇气、忠诚、荣誉、赎罪”——几乎就是个不可能的使命。

引号里那八个字已经在很多关于此片的文章中反复引用,从中我们不难看出十九世纪欧洲文学经典的痕迹。对经典原封不动的复制不是什么再造经典的好方法,有所取舍是必然的,但那个世纪里文学作品的特色,决定了用两、三个小时的电影再现其精髓的想法十分幼稚。由于历史和文化的隔膜,许多当时看来理所当然的行为和思想,今天的我们会觉得荒唐可笑,那么,还原当时的人文风貌就成了必不可少的工作。小说要做到这一点并不难,它有足够的篇幅来铺陈数百个人物的相貌、语言和衣食住行,一页页读下去,社会百态自然会跃然纸上。多幕式的歌剧和话剧乃至电视连续剧也都可以让观众的情绪思想与循序渐进的剧情同步发展,电影在这方面就处于下风了。

由于长度所限,电影通常只取原著最为精华的段落,加以改编,在原著的某一个闪光点上再做发挥。但是,当原著是一部横跨欧非大陆,涵盖了伊斯兰原教旨主义和基督教牺牲与拯救的理想主义、第三世界独立运动和西方殖民主义、异教徒和种族主义、反抗与征服、勇气与怯懦、野蛮与道德等等社会矛盾的激烈碰撞,间杂了友谊爱情正义忠贞等情感冲突的里程碑式的巨著,任何取舍都难避“以偏盖全”之嫌,牵一发而动全身。故事中各种元素的交织混合才催化出了一部史诗,单独取其中一种成分再编一个故事,也不是不可以,不过如何才能避开其他复杂的背景因素的干扰,让观众承认这也是一部叫“四根羽毛”的经典,电影恐怕就无能为力了。不信大家想一想,迄今无数《基督山伯爵》的影视作品,有哪一部获得过小说读者的认同了。

话虽这么说,我还是很高兴看到有电影人知难而进,我又何尝不想看到一部电影史诗的诞生呢。。可惜,好来坞这次从一开始就迈错了方向。

首先,如上所述,既然通过一部电影还原小说不太现实,不如拍个系列,使得原著的丰富内涵可以获得充分的时间空间,方便观众吸收消化,起码也该是上下集5、6个小时,而我们最终看到的连三个小时都不到。不要说什么观众不再象三、四十年前一样欣赏那么长的电影了——你既然要拍一部经典,那就老老实实按照制造经典的加工程序去做,大卫·里恩拍一部电影花多长时间。偷工减料只会生产次品,还不如原样复制个赝品。

其次,导演的选择。我不知道为什么要选那个印度人谢加·凯普尔,《伊丽莎白》吗。那不过是一部宫廷野史,室内剧而已(当然皇宫的室比我们的茅屋大多了),“一向善于表现人物在庞大故事背景下的细微心理变化……对拍摄宏大场面的把握也很受好评”之类的赞誉不知从何而来。就算当时的影评家没有夸大其词,这回凯普尔先生陈兵大漠,马脚就露出来了。不知是被太阳晒晕了头还是让风暴吹迷了眼,电影里大军在沙漠里一通转悠,我却连个主线都拎不出来,更别提那些僵硬的情节过渡了。我很怀疑导演本人究竟有没有一个明确的拍摄主旨,这回算是砸了招牌了。

然后,就是演员了。影片主角是一群中级青年军官,从年龄看,选角没有什么不妥,而且希思·莱吉尔身着军装的俊朗外形的确很迷人。但是,任何场面巨大的战争电影,必须有足够性格张力的核心人物来支撑,何况主角不是统帅级的人物,演技和对影片节奏的把握更为重要。对于一群青春偶像来说,这个要求实在勉为其难。于是,我们看到的只是徒有其表的宏阔而精美的画面,而电影里最关键的人物那么苍白,实在有些不堪重负。

走错了这三步,想不拍出个烂片都难。何况还有那个无法逾越的“名著改编深渊”,我们还能抱什么希望吗。电影贪婪地把小说的全部骨架都塞在两个多小时的时间里,可是这样就再没有空间填充血肉精气。演员不可谓不努力,连我都在座位上替他们加油;导演不可谓不敬业,有了大场面还得见缝插针地补点感情戏——不过连观众都已经感觉到你的努力而不是欣赏你的电影时,不知一部电影搞成这样我该去骂谁。

但是,就象我开头所说,尽管我头一次对一部电影如此不敬,我仍然希望大家看看这部电影。不是让大家去学习如何拍烂片,而是此片的确还有其可取之处。单就电影来说,片头士官生的英式橄榄球比赛和苏丹人与英军那场沙漠大战,我已经觉得很过瘾了(又露出俗人本质啦)。而且,作为这些年难得一见的西方近代战争电影,影片将一些被我们忽视的近代西方文明思想内核突现而出,尽管多数是编导无心插柳,反倒显得更加真实,也更有——教育意义。[2]

词条图册

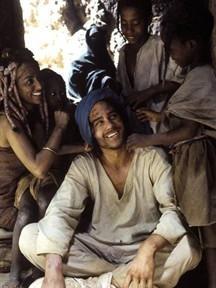

四根白羽(5) 刚看此片时,很难不与印度裔导演谢科·卡普(Shekhar Kapur)的前部作品《伊丽莎白》相较;也因为有《角斗士》黑人演员杰曼·翰苏(Djimon Hounsou)演出信仰坚贞的阿布,又不得不忆起《角斗士》的气势,总觉此片未超越导演和制片人的前作。但愈到尾声,愈感到不能忽略的气韵。如:

四根白羽(5) 刚看此片时,很难不与印度裔导演谢科·卡普(Shekhar Kapur)的前部作品《伊丽莎白》相较;也因为有《角斗士》黑人演员杰曼·翰苏(Djimon Hounsou)演出信仰坚贞的阿布,又不得不忆起《角斗士》的气势,总觉此片未超越导演和制片人的前作。但愈到尾声,愈感到不能忽略的气韵。如:

阿拉伯人埋在沙漠,忽然跃出的作战法,好比中国武侠小说里的土遁术。

面对手无寸铁的敌人,似乎就得睁眼闭眼狠心开枪扫射。而站在最前线的必定是炮灰,显示人命如蝼蚁,于沙漠中消逝至如尘沙的一小小部分。

饥饿至刺骆驼皮肉喝血保命;在囚佣工作中乞食……。这画面让我想到吴宇森导演的《英雄本色》里,周润发饰演的小马哥在为复仇做低调沉潜的准备,端着便当,口含尚未咽下的饭粒,较之哈利更动人心魄。

哈利获得相当于是他的保护神阿布带来的食物时,饥不择食般地尝到一口后,心生各种滋味:感激、羞愧、懂得不再自傲。他对阿布说:“我没有活下去的理由,我依然恐惧。”曾任英国佣兵,英语流利又极富智慧的阿布说:“恐惧永远存在。”

所以,面对恐惧就是本片最大的主题。即使是,恐惧无所不在,也祛除不掉。

哈利或许天性与将军父亲反骨,不喜欢当军人;或许真是质疑女王出兵的理由;不愿好友杰克牺牲性命;还是为了Freedom、Country、Honor、Passion,而拼了命要返还那四根羽毛。并非表现战胜某种缘由,所以才显得全片最动人的部分是杰克与哈利、哈利与阿布的友谊。当关键时刻到了,就知道自己要为什么挺身而出。

不知是不是所有美好的事物渐渐要从过往的年代寻回。因为,本片其实是彰显一种人与人之间互信帮助的情操。[3]

-

比亚迪g6改装 usb四根线怎么改装到比亚迪g6上

2025-09-28 06:27:11 查看详情 -

白羽·菈菲尔·恩兹沃斯

2025-09-28 06:27:11 查看详情

求购

求购