- 放射性勘探

放射性勘探

简介

测量地壳内放射性元素放出的射线强度,以发现放射性元素矿床,探明矿体大小,确定放射性元素含量,并指导铀、钍矿和钾盐矿的开采。此法还用来寻找与放射性元素共生的其他非放射性矿床,如磷块岩矿、铝土矿、稀土和稀有元素矿床等;解决各类有关的问题,如地质填图,寻找同油气、地下水等有关的构造,以及对环境污染的监测等。放射性勘探的主要缺点是探测深度不大,必须与其他地质工作配合进行。

测量地壳内放射性元素放出的射线强度,以发现放射性元素矿床,探明矿体大小,确定放射性元素含量,并指导铀、钍矿和钾盐矿的开采。此法还用来寻找与放射性元素共生的其他非放射性矿床,如磷块岩矿、铝土矿、稀土和稀有元素矿床等;解决各类有关的问题,如地质填图,寻找同油气、地下水等有关的构造,以及对环境污染的监测等。放射性勘探的主要缺点是探测深度不大,必须与其他地质工作配合进行。

简史

1932年,加拿大的沃格特(W. Voget)首次采用装有盖革计数器的野外辐射仪。1949年,美国普林格尔(R.W.Pringle)和劳洛顿(K. I.Rouloton)试制成功了第一批闪烁式野外辐射仪,并在加拿大阿萨巴斯卡湖附近的铀矿区试验成功。

1944年航空放射性测量开始作实验性飞行。1949年美国、加拿大和英国开始设计航空闪烁辐射仪,1950年开始大量生产。1962年美国研制了高灵敏度的航空γ能谱仪,并从1966年开始用于矿产资源调查。60年代后期美国、英国、加拿大、日本等国开始采用汽车γ能谱测量。70年代测氡技术有了新的发展。中国于1954年开始进行放射性普查工作。

基本理论

自然界能产生放射性的核素已发现 230多种,其中80多种经过一次衰变就成为稳定的核素,称为单衰变。还有50多种原子序数高于80的放射性同位素,是由几个长寿元素衰变产生的。这些长寿元素经过一次衰变后,形成的 相关书籍产物仍然是放射性元素,再继续发生衰变,如此一代一代衰变下去,直到成为一个稳定的核素为止。通常把衰变起始的那个元素称为母元素,其衰变产物称为子元素。由母元素和子元素组成一个族,叫做放射性系列。已知有3个天然放射性系列,即铀系(或称铀-镭系)、钍系和锕系,它们的衰变如图1所示。还有一个用人工方法得到的镎系。每个天然放射系列中都有一个气态元素(An、Tn、Rn),是氡的同位素,通常称之为射气,都能逸散,其中以Rn的半衰期最长,故可扩散得较远。因此作放射性测量可以发现由放射性元素组成的矿床。

相关书籍产物仍然是放射性元素,再继续发生衰变,如此一代一代衰变下去,直到成为一个稳定的核素为止。通常把衰变起始的那个元素称为母元素,其衰变产物称为子元素。由母元素和子元素组成一个族,叫做放射性系列。已知有3个天然放射性系列,即铀系(或称铀-镭系)、钍系和锕系,它们的衰变如图1所示。还有一个用人工方法得到的镎系。每个天然放射系列中都有一个气态元素(An、Tn、Rn),是氡的同位素,通常称之为射气,都能逸散,其中以Rn的半衰期最长,故可扩散得较远。因此作放射性测量可以发现由放射性元素组成的矿床。

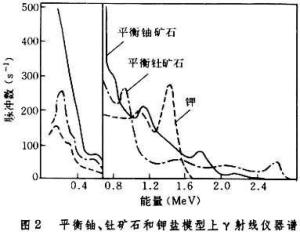

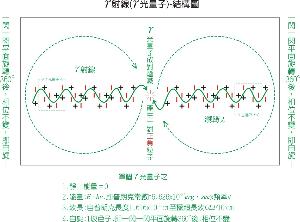

由各种能量的γ光子组成γ射线之模型图 实验测定结果表明,不同的放射性衰变具有特定的能谱,称为射线能谱。各种天然放射性元素衰变时,放出的α 粒子能量为 4~10兆电子伏。一定的放射性元素所放出的α 粒子的能量是一定的。β射线的能量可自零到某一最大值(一般低于15兆电子伏)之间变化。γ射线有几种能量的γ光子。某种原子核发射出的各种能量的γ光子的集合,称为该核的γ能谱。各种天然放射性元素的γ射线能量一般为几十千电子伏到几兆电子伏。一定的放射性元素所放出的γ射线能量是一定的。故测定放射性能谱,特别是γ射线能谱,可以区分不同的放射性元素。例如40钾、铀系和钍系放射的 γ射线仪器谱上各在1.46、1.76、2.62兆电子伏处有一特征峰(图2),故分别测定1.3~1.6、1.6~2.2和2.2~2.9兆电子伏 3个能量间隔内γ射线的放射性强度,就可能区分放射性元素是属于40钾、铀系或钍系。 各种放射性元素都按指数规律衰变,即: Nt=N0e-λt,

由各种能量的γ光子组成γ射线之模型图 实验测定结果表明,不同的放射性衰变具有特定的能谱,称为射线能谱。各种天然放射性元素衰变时,放出的α 粒子能量为 4~10兆电子伏。一定的放射性元素所放出的α 粒子的能量是一定的。β射线的能量可自零到某一最大值(一般低于15兆电子伏)之间变化。γ射线有几种能量的γ光子。某种原子核发射出的各种能量的γ光子的集合,称为该核的γ能谱。各种天然放射性元素的γ射线能量一般为几十千电子伏到几兆电子伏。一定的放射性元素所放出的γ射线能量是一定的。故测定放射性能谱,特别是γ射线能谱,可以区分不同的放射性元素。例如40钾、铀系和钍系放射的 γ射线仪器谱上各在1.46、1.76、2.62兆电子伏处有一特征峰(图2),故分别测定1.3~1.6、1.6~2.2和2.2~2.9兆电子伏 3个能量间隔内γ射线的放射性强度,就可能区分放射性元素是属于40钾、铀系或钍系。 各种放射性元素都按指数规律衰变,即: Nt=N0e-λt,

式中N0为衰变起始时的原子数;Nt为经过t时间后保留的原子数;λ为衰变常数,和原子核的性质有关。不同的放射性元素λ值不同,但不随元素的化学或物理状态而改变。放射性元素衰变完一半所需的时间称为半衰期(T),T=0.693/λ。一种放射性元素经过10个半衰期,实际上可以认为衰变完了。表示衰变速度还可用原子平均寿命τ,τ =1/λ=1.44T。 如果从某一时刻起,放射性系列中各放射性元素的衰变率(单位时间内衰变的原子数)都相等,则这个状态叫做系列放射性平衡。这时,有以下关系: λ1N1 = λ2N2 =…= λiNi 。

利用上式,可由子元素原子数Ni推算母元素原子数N1。这就是根据γ能谱测量估算铀的含量的理论基础。

α、β及γ3种射线,以γ射线的穿透能力为最强。测定结果,γ射线的穿透能力比β射线大100倍,比α 射线大10000倍。在空中γ射线的射程可达200~300米,而β和α 射线分别仅达几米和几厘米。在岩石中,γ射线的射程约50~60厘米,β射线约0.5~0.6厘米,α 射线只有几十微米,一层灰尘就可把它全部挡住。因此,测定γ射线的强度是寻找放射性矿床的主要方法之一。

仪器

一般由探测器、放大器和记录装置等电子元器件组成。

探测器

当射线射入探测器后转换为电脉冲输出,经放大器放大后,送到甄别器把不需要的脉冲剔除,然后经过整形器变成大小相等、形状一致的脉冲送到脉冲计数器电路进行记录。由于核辐射粒子的性质,决定了人们不能直接对其进行观测,而只能通过它们与物质作用的某些物理、化学效应间接地进行观测。最常用的是利用电离作用和荧光作用制成的电离型探测器和闪烁计数器。

电离型探测器包括气体电离室、盖革计数器、正比计数器、半导体探测器等。其工作原理是,当射线通过电离室、计数器等内部的气体时,使气体分子电离产生电子和正离子,在外加电场的作用下,电子和正离子分别向阳极和阴极移动而形成一瞬时的电离电流,阳极电位相应下降,而形成一电压脉冲输出。半导体探测器与射线作用的电离效应与此相似,只不过发生在固体内,所产生的电子及空穴分别移向正、负极形成电流脉冲输出。测量这些电荷的电量或其形成的电离电流、电压脉冲,就可确定射线强度。

闪烁计数器是由闪烁体(荧光体)、光电倍增管和相应的电子线路组成。当射线穿入荧光体被吸收后,荧光体产生闪烁现象,放出光子。光子透过荧光体照射在光电倍增管的光阴极上,从光阴极上打出光电子,电子在管内得到倍增放大后被阴极收集,形成电脉冲输出,被电子仪器记录下来。入射线强,闪烁次数多,单位时间内的脉冲数就多;射线能量大,闪烁时光子多,脉冲幅度就大。从而就可以知道待测射线的强度和能量。常用的无机荧光体有NaI(T1)、ZnS(Ag)、CsI(T1)、LiI(T1)。有机荧光体蒽、三联苯、塑料闪烁体等多用于测量β射线的仪器中。由NaI(T1)晶体组成的仪器应用最广。

闪烁计数器与充气计数器相比,灵敏度较高,分辨能力强,不但可以测量射线强度,而且还能区分射线能量。因此,带闪烁计数器的辐射仪现在几乎全部取代了充气计数管型的辐射仪。

野外观测仪器

根据找矿方法的不同,野外观测所用的仪器有α射线测量仪及γ(β)辐射仪两类。

α 射线测量仪根据探测器的不同可分为几类:①用气体电离室作为探测元件的,如电离室型射气仪和各类验电器、静电计等;②以ZnS(Ag)组成的闪烁计数器为探测元件的,如闪烁室型射气仪和氡、钍分析仪等;③探测元件是金硅面垒型探测器的,如α 硅探测器、α 辐射探测仪、α 能谱等;④利用α 粒子对绝缘固体材料的辐射损伤留下的痕迹,经化学溶液蚀刻后能显示微米量级蚀坑的塑料径迹探测器。

γ(β)辐射仪是测量γ、β射线的,根据探测元件分为两种。一种是利用γ、β射线对氩、氖等一些惰性气体的电离作用,其探测元件为各类充气计数器,并由它组成各种盖革式辐射仪。还有用正比计数器(如 BF3计数器和3He计数器)组成的中子测量仪。另一种探测元件是闪烁计数器,由它组成了各式各样的地面、井下、航空闪烁辐射仪和室内外能谱测量仪。 测量方法 有γ测量、射气测量、α 径迹测量等几种。

γ测量

用盖革式辐射仪或闪烁辐射仪在地面步行作放射性总量测量,是铀矿普查工作中最有成效、最广泛采用的方法。它是以测量岩矿石的γ(或β+γ)射线总强度来发现放射性异常的。该法的优点是几乎能在任何地区、任何地质条件下进行最详细的测量。缺点是不能区分放射源的性质(铀、钍、钾),探测深度有限。

步行测量还可利用γ能谱仪在野外直接测定(点测)浮土及岩矿石中铀、钍、钾的等效含量。本法适用于各种地质、地形条件,即使在覆土掩盖区,只要存在放射性元素的分散晕就可采用。但效率较低,不适于大面积测量。

为了提高γ测量的效率,目前多将γ能谱仪装在飞机上或越野性能良好的汽车上进行测量,寻找放射性异常,也可以做成特殊的γ能谱仪,进行湖底或海底放射性测量。航空放射性测量,主要用于地质填图,推断铀、钍成矿区的位置,寻找与放射性元素分布有关的某些非放射性矿产资源(见航空地球物理勘探)。车载放射性测量,主要用于踏勘性的调查,或作为航空放射性测量的初步检查。

γ测量还可以在钻孔中进行,即用辐射仪在钻孔中测量岩矿石的天然γ射线强度,以寻找地下深处放射性矿床。有γ测井(总量)和能谱测井两种(见地球物理测井)。

射气测量

利用射气仪测量土壤空气中放射性气体的浓度,以推断浮土覆盖下可能存在的放射性矿床,也可用来圈定破碎带等地质构造。射气测量主要是测量氡(部分钍)衰变时放出的α 射线。该法探测深度较大,一般可以发现 6~10米厚的浮土覆盖下的盲铀矿体。在岩石裂隙和构造破碎带有利于射气迁移的条件下,还可发现埋藏更深的矿体,因而广泛应用于浮土覆盖地区。可在现场用抽气泵自土壤中抽气取样,利用闪烁室型或电离室型射气仪直接进行测量;也可用活性炭吸附土壤空气中的氡,经过一定时间,在实验室测定活性炭中氡子体 RnC的β或γ放射性。土壤空气中的射气浓度受气候条件变化等许多因素的影响,使得射气异常的解释十分困难和复杂。

α 径迹测量

利用塑料径迹探测器记录地下放射性元素衰变时放出的α 粒子的径迹,以此寻找深部放射性矿床。探测器记录的α 径迹密度(径迹数平方毫米)主要取决于积累于埋在土壤中杯子里的氡及其子体放出的α 粒子。由于它是长时间(约20~30天)积累取样,即为时间上氡浓度的积分测量,因而比瞬时抽气取样的射气测量(为“时间上氡浓度的微分测量”)具有较大的探测深度,而且可在很大程度上消除气候和取样条件的变化影响,使所得结果比较可靠。此法操作简便,成本低,可发现来自深部的微弱信息。实际资料表明,找矿深度可达100~200米。其探深机制目前在理论上的解释尚不完善。缺点是埋片时间长,不能及时取得结果。

最近采用“钍过滤器”以消除钍的干扰。即在探杯口上盖一塑料薄膜,使钍射气通过它时已衰变掉,而氡减少甚微进入杯子。塑料探测器固定在探杯中。

α 硅探测器法

用硅半导体探测器记录地壳内放射性元素衰变时所放出的α 粒子。其找矿原理大致与α 径迹测量相似。探测器埋在土壤中,累计的α 粒子数也主要是氡及其子体放出的。但埋的时间较短,为数天或数小时,甚至更短。故能及时取得结果并进行现场评价。其探测深度原则上应与α 径迹测量差不多。因计数时间短,受气候变化的影响仍然较大。

近年来,还出现了人工热释光测量,α 卡、氡管法等多种射气测量技术,它们大都采用了累积测量原理,探测深度较大。

氡气测量应用基本原理

放射性元素的衰变、a射线和γ射线在与物质相互作用时产生的电离、激发作用和康普顿效应、光电效应等,为放射性勘探的理论基础。根据上述理论,采用适当的仪器可探测和研究地下各种地质体形成的天然放射性异常。放射性勘探方法主要有γ法、射气法、a径迹法、210Po法、a卡法和a杯法等。

放射性元素在岩石,土壤中普遍存在,但含量很低,它们在衰变过程中产生的新子体——氡。氡不仅具备继续衰变的特性,而且还具有很强的渗透性‘扩散性和流动性,可以借助断层,裂隙运移;也可以溶于水中,借地下水的流动通道,从地下上升到地表。因此断裂就是氡气最常见的流动通道。通常在同一地区的地层中,断裂及其破碎的区域氡气的浓度偏高,利用测氡仪器有效地检测到氡气异常点的有规律的空间分布,就可以推断改区断层的平面位置。氡气测量应用很广泛,以下只陈述三个方面的应用

氡气测量在地质勘探中的应用

一在地下热水调查中的应用

地下热水的形成必须具备一定的地质条件,如热源体、孔隙良好的储热水层、致密的盖层、断裂构造等。其中断裂构造对于热水的形成尤其重要,它即起到导水增温的作用,又使深部热储在地下水动力作用下带至地表Eli,所以地下热水的勘探主要是确定储热断裂构造,储热断裂构造的勘探成为地下热水勘探的关键。氡气测量在断裂构造勘探中具有独特性,有许多成功的实例¨引,如柿子坪热田上方的氡气异常,经后期钻探已证实了热田的存在,说明深源氡随地下水沿构造通道或岩溶缝洞运移模式的正确性。在城市中,当其他地球物理方法受城市电磁场及震动干扰时,氡气测量更显其优势。所以使用了土壤氡气测量和水中氡气测量方法进行地下热储勘探,目的是圈定出地下热水的有利远景区。

地下热水资源的形成与地下构造断裂密切相关,构造既是地下热水形成的储存空间,又是热水的循环通道。而断裂构造的存在造成放射性元素氡随地下水沿断裂迁移和富集,形成地表可探测到的放射性氡异常,这就是氡气测量探测地下热水资源的地质基础。这种氡活度浓度异常形成的地质依据是比。3J:

(1)地下热水蒸气往上迁移时,其路途所遇的氡能被蒸气压力推向地表。温度越高,氡溶解于水中的量越少,热水蒸气中含的氡越高。这些含氡热气可沿着裂隙、孔隙和毛细管扩散,并在对流、抽吸等多种因素作用下迁移到地表或近地表。

(2)随着地温梯度从地下向地表的不断减小,铀、镭、氡等放射性元素不断向地表运移,从而在地表引起氡活度浓度异常。

(3)当地下热水中溶解有放射性物质铀和镭时,当其沿构造通道运动而出露地表时,由于地球化学环境的改变以及细粒疏松物质、有机质的吸附等原因,会在构造带附近出现放射性物质的沉淀和富集,从而造成氡及氡子体异常。

(4)岩石破碎、裂隙发育,不仅增大了岩石的射气系数,使得放射性气体容易溢出,而且构造本身气体的良好通道,较深部的氡气也能沿着断裂带向地表迁移,形成氡活度浓度异常。

所以,氡作为地热资源的指示元素,为通过查找断裂构造而探测地下热水资源提供了手段,同时为通过土壤或浅层地下水中氡活度浓度的富集特征,来探测地下热水的有利远景成为可能,也为氡活度浓度异常解释奠定了基础。

从地下热水氡活度浓度形成机理可知,地表所测氡活度浓度异常是地下储热构造的指示,多个构造的交汇是形成地下热水储存的有利条件,所以在对氡异常进行地下热水储存空间位置解释时,将两个以上构造的交汇作为有利远景区划分的条件之一,多异常重叠是有利远景区划分的条件之二。

二 在地质构造勘探中的应用

氡气测量技术在其它领域的成功应用也被应用到工程地质中用于圈定断裂带,寻找地裂缝,划定滑坡边界等

确定断层位置

大量资料表明,对于一定规模的断层,通过氡等气体的测量可以找出断层的位置。氡浓度的幅度异常,剖面形状常受断层规模、倾角、岩性、断层破碎带宽度,充填物以及覆盖层的厚度,成分密度,孔隙度以及地貌、植被等诸多因素的影响,定量解释有一定困难。但观其趋势,可以得到一定信息。如当断层近乎垂直,断裂破碎带较开放,盖层不厚,氡等气体常形成单峰高值。对于倾斜断层测氡异常随土壤盖层厚度增大而展宽。

三 氡气测量在煤矿采空区的应用

煤系地层是还原条件下形成的,由于轴元素的物理化学性质,在煤系地层中轴核素的含量大大地高于其他地层。当地下采空时,采空区改变了地下地质体的应力状态,使地质体发生形变,从而改变了地下气体的运移玉聚集环境。采空区对氡气的运移与富集主要有3方面的控制作用,一是储气作用:相对于周围完整岩体而言,采空区冒落带和裂隙带是相对松散的.二是集气作用:采空区煤层顶板塌陷冒落后,应力集中区向围岩内部迁移,在采空区周边形成一个地应力区。一般来说气体与液体总是由压力较高向压力较低的部位迁移。因此,采空区及其周边派生变形区就形成地下抽气体的容器,不断把围岩中的气体抽到采空区来,造成氡元素在采空区的聚集。同时,由于采空区及其周边裂隙带的存在,还可以以其他方式促使放射性元素向采空区的运移、富集。三是通道作用:采空区冒落带及其派生裂隙形成后,都是气体自下而上运移的良好通道。在地温和地压作用下氡气必然与其他气体一起自地下深处向地表迁移在地表形成氡异常区。

总之,通过上述作用,氡元素向采空区积聚,在地表形成一个与采空区形态行对应的氡异常区。因此,可以通过测量地表元素的浓度来准确圈定煤矿采空区的位置与范围

-

460长续航版4月15日上市 提升智能与便捷性

2025-11-03 22:24:07 查看详情 -

定位紧凑级轿车/内上市 提升智能与便捷性

2025-11-03 22:24:07 查看详情 -

V将于6月上市 提升智能与便捷性

2025-11-03 22:24:07 查看详情 -

菱智M5EV长续航版上市 提升智能与便捷性

2025-11-03 22:24:07 查看详情 -

长安福特锐际两驱版本4月17日上市 提升智能与便捷性

2025-11-03 22:24:07 查看详情 -

雪铁龙全新C4正式亮相 可回收材料制造/注重经济性

2025-11-03 22:24:07 查看详情 -

雪铁龙C3L正式亮相 可回收材料制造/注重经济性

2025-11-03 22:24:07 查看详情 -

雪铁龙全新C3L官图泄露 可回收材料制造/注重经济性

2025-11-03 22:24:07 查看详情 -

郎朗喜提沃尔沃XC90 展示可持续性环保材料

2025-11-03 22:24:07 查看详情 -

沃尔沃宣布将推纯电MPV 展示可持续性环保材料

2025-11-03 22:24:07 查看详情

求购

求购