- 蔽膝

蔽膝

简介

《说文》: “巿,韠也。上古衣蔽前而已。”巿即韍。字又写作芾。《诗经·曹风·侯人》: “彼其之子,三百赤芾。”郑笺:“佩赤芾者三百人也。”(古代的礼制,大夫以上才佩赤芾。)又《小雅·采芑》:“朱芾斯皇,有玱葱珩。”(皇:同煌,光彩的样子。玱: qiāng,枪。玉声。葱珩:苍色的佩玉。)又《小雅·采菽》:“赤芾在股,邪幅在下。”(邪幅:类似后代的绑腿。)孔引《乾凿度》的注:“古者田渔而食,因衣其皮。先知蔽前,后知蔽后,后王易之以布帛,而犹存其蔽前者,重古道,不忘本。”郑玄在笺注这首诗时也说:“芾,大(太)古蔽膝之象。”原始人以兽皮遮羞御寒,生产方式改进了,有了布帛,这是劳动人民的创造,不是什么“后王”的发明;至先秦还有韠、*[革+犮]、芾,其意也并不在于“重古道”。除去了这些后世经学家附会的意思,《乾凿度》注的话是可信的:蔽膝是古代遮羞物的遗制。郑玄也看出了这一点,虽然他用的是后代的名词“蔽膝”来称呼古物。

与围裙区别

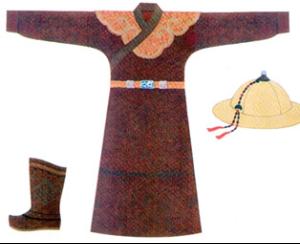

与围裙不同的是,蔽膝稍窄,且要长到能“蔽膝”,用在衣裳制礼服上要求与帷裳下缘齐平。不直接系到腰上,而是拴到大带上作为一种装饰,可以用锦,也可皮革制成。按照沈从文的分析,商周乃至秦汉的蔽膝,长条形最下方一般为圆铲形(如图),东汉郑玄释形“圆杀其下”没有错,而西汉以前的图像已经比较少见了,后人误作了舌形。

汉服“蔽膝”

汉服“蔽膝”

孔引《乾凿度》的注:“古者田渔而食,因衣其皮。先知蔽前,后知蔽后,后王易之以布帛,而犹存其蔽前者,重古道,不忘本。”郑玄在笺注这首诗时也说:“芾,大(太)古蔽膝之象。”“重古道”有后世经学家附会的意思,但《乾凿度》注的话是可信的:蔽膝是古代遮羞物的遗制。蔽膝与佩玉在先秦时都是别尊卑等级的标志,秦代时废除,代以佩绶制度。不过,蔽膝没有完全消失,仍然存在于后世的祭服、甚至朝服中。

相关故事

南朝宋少帝(422—424年在位)时,有个年轻的书生从南徐动身到云阳去(南徐、云阳均在今天江苏境内),路上经过华山(今江苏高淳境内花山),在山脚下一家客栈里休息,偶然看见客栈里有个年约十八九岁的姑娘,心生爱慕,却不知怎么接近她,为此一路抑郁,到家就病倒了。母亲问他得病的原因,他据实以告。母亲为了了却儿子的心愿,便到华山一带寻访那个姑娘,找到后,她把事情的经过告诉了姑娘,姑娘听完并没说什么,只是解下自己的蔽膝(类似今天的围裙),要书生母亲暗中放置在他睡的席子下,这样病就会好了。母亲回家后照姑娘说的做了,书生的病果然开始见好。痊愈后,他整理床铺,无意中掀起席子,看见了姑娘的蔽膝,激动地紧紧抱住,忽然间心绪纷乱到不能自持,竟把蔽膝吞了下去,结果一下窒息了。呼吸将停时,他对母亲说:“葬时车载,从华山度。”

蔽膝

蔽膝

母亲依了儿子的心愿。但等牛车载着书生的棺木走到姑娘的家门时,拉车的牛便不往前走了,无论怎样赶它,也不肯动。姑娘默默看着,说了句:“且待须臾。”回屋沐浴梳妆后,盛装而出,她抚着书生的棺木唱道:

华山畿,

君既为侬死,

独活为谁施,

欢若见怜时,

棺木为侬开。

棺木应声而开,姑娘立刻跳了进去,棺木随后就合上了。任凭姑娘的家人怎样敲打,棺木却再也打不开了。家人只好将俩人合葬,人们把他们的墓称为“神女冢”。

这个伤感的故事是梁祝神话的雏形。曾经沧海的人会秋波速递,迅速展开一段旖旎婉转的故事。但初恋的人不会,他们急切地偷偷地寻找对方的身影,眼神偶然对望,却脸红心跳地急忙错开,又不知怎么向对方表白,只有默默爱着,甚至“悦之无因,遂感心疾”。

《搜神记》中记汉末时,零陵太守史满的女儿爱上了父亲门下的书佐,秘密地叫丫鬟取来了书佐洗过手的剩水喝了下去。《钗小志》中写苏紫藭喜欢谢耽,但虽近在咫尺,却如隔万里,不能相见。于是紫藭让侍儿借来谢耽一件常穿的内衣,白天偷偷地套在自己衣服里面穿着,晚上则拥着入眠。现在的人们呢?作家老鬼自传体小说《血色黄昏》中写他在插队时爱上了一个女知青。他不敢和她说话,只能常常偷偷地看她,“我虽然近视,但在下工的人群中认出她来,就像在草尖上认出太阳”。但是对方却一直回避他。在她离开知青点前,他悄悄收起了她与同伴聊天时嗑下的一把瓜子皮,这是他这场连续多年的、深深的、无比绝望的爱的记念,是他一个人的信物。写出这段卑微的暗恋需要很大的勇气,而能够写出却不见得就意味着已经释怀。

情字磨人,令人手足无措,令人相思成灾,初恋大多如此,也只有初恋才能如此——哪怕是“山有木兮木有枝,心悦君兮君不知”,无论什么年代的人,也无论过去了多少年代。

求购

求购