- 被动式超低能耗建筑

被动式超低能耗建筑

基本内容

背景

从世界范围看,欧盟等发达国家为应对气候变化、实现可持续发展战略,不断提高建筑能效水平。欧盟2002年通过并于2010年修订的《建筑能效指令》(EPBD),要求欧盟国家在2020年前,所有新建建筑都必须达到近零能耗水平。丹麦要求2020年后居住建筑全年冷热需求降低至20 kWh/(m²·a)以下;英国要求2016年后新建建筑达到零碳,2019年后公共建筑达到零碳;德国要求2020年12月31日后新建建筑达到近零能耗,2018年12月31日后政府部门拥有或使用的建筑达到近零能耗。德国“被动房”(passive house)是实现近零能耗目标的一种技术体系,它通过大幅度提升围护结构热工性能和气密性,同时利用高效新风热回收技术,将建筑供暖需求降低到15 kWh/(m²·a)以下。美国要求2020-2030年“零能耗建筑”应在技术经济上可行;韩国提出2025年全面实现零能耗建筑目标。许多国家都在积极制定超低能耗建筑发展目标和技术政策,建立适合本国特点的超低能耗建筑标准及相应技术体系,超低能耗建筑正在成为建筑节能的发展趋势。

我国地域广阔,各地区气候差异大,经济发展水平和室内环境标准低,建筑特点、建筑技术和产业水平以及人们生活习惯,和德国、丹麦等欧洲国家相比存在很大不同。在中国住房和城乡建设部与德国联邦交通、建设及城市发展部的支持下,住房城乡建设部科技发展促进中心与德国能源署自2007年起在建筑节能领域开展技术交流、培训和合作,引进德国先进建筑节能技术,以被动式超低能耗建筑技术为重点,建设了几项被动式超低能耗绿色建筑示范工程。同时与美国、加拿大、丹麦、瑞典等多个国家开展了近零能耗建筑节能技术领域的交流与合作,示范项目在山东、河北、新疆、浙江等地陆续涌现,取得了很好的效果。

策略

被动式超低能耗绿色建筑设计多采用被动式设计策略。被动式设计策略主要是建筑设计所采用合适朝向、蓄热材料、遮阳装置、自然通风等策略的设计类型。这些策略尽可能地被动接受或直接利用可再生能源。被动式超低建筑为人们提供了舒适并且节省资源的方式,对人类社会健康发展具有深远的意义。

技术特征

(1)保温隔热性能更高的非透明围护结构;

(2)保温隔热性能和气密性能更高的外窗;

(3)无热桥的设计与施工;

(4)建筑整体的高气密性;

(5)高效新风热回收系统;

(6)充分利用可再生能源;

(7)至少满足《绿色建筑评价标准》(GB50378)一星级要求。[1]

超低能耗建筑的优势

(1)更加节能。建筑物全年供暖供冷需求显著降低,严寒和寒冷地区建筑节能率达到90%以上。与现行国家节能设计标准相比,供暖能耗降低85%以上;

(2)更加舒适。建筑室内温湿度适宜;建筑内墙表面温度稳定均匀,与室内温差小,体感更舒适;具有良好的气密性和隔声效果,室内环境更安静;

(3)更好空气品质。有组织的新风系统设计,提供室内足够的新鲜空气,同时可以通过空气净化技术提升室内空气品质;

(4)更高质量保证。无热桥、高气密性设计,采用高品质材料部品,精细化施工及建筑装修一体化,使建筑质量更高、寿命更长。

超低能耗建筑室内环境参数:

| 内环境参数 |

冬季 |

夏季 |

|||

| 温度(℃) |

≥20 |

≤26 |

|||

| 相对湿度(%) |

≥30① |

≤60 |

|||

| 新风量(m3/h·人) |

≥30② |

||||

| 噪声dB(A) |

昼间≤40;夜间≤30 |

||||

| 温度不保证率 |

≤10%③ |

≤10%③ |

|||

注:①冬季室内湿度不参与能耗指标的计算;

②人均建筑面积取32m2/人;

③当不设供暖设施时,全年室内温度低于20℃的小时数占全年时间的比例;

④当不设空调设施时,全年室内温度高于28℃的小时数占全年时间的比例。

设计

建筑规划设计应围绕能耗目标,注重优化空间布局和能源供应方案,前期规划越合理,节能潜力越大,目标越容易实现。超低能耗建筑设计应遵循下列原则:

(1)建筑师应以气候特征为引导进行建筑方案设计,在设计前应充分了解当地的气象条件、自然资源、生活居住习惯,借鉴本地传统建筑被动式措施,根据不同地区的特点进行建筑平面总体布局、朝向、体形系数、开窗形式、采光遮阳、建筑热惰性、室内空间布局的适应性设计;

(2)应通过性能化设计方法优化围护结构保温、隔热、遮阳等关键设计参数,最大限度地降低建筑供暖供冷需求,并满足本导则能耗指标的要求;性能化设计方法应贯穿设计全过程;

(3)各专业间应协同设计,机电工程师应参与建筑方案的设计,施工单位应参与建筑保温做法、热桥处理及气密性保障等细部设计,使设计意图能在施工中得到贯彻落实。

围护结构平均传热系数(k)参考值

| k(W/㎡K) |

严寒地区 |

寒冷地区 |

夏热冬冷地区 |

夏热冬暖地区 |

温和地区 |

| 外墙、屋面 |

0.10-0.20 |

0.10-0.25 |

0.20-0.35 |

0.25-0.40 |

|

| 地面 |

0.10-0.25 |

0.15-0.35 |

—— |

||

注:表中K值为包括主体部位和周边热桥(构造柱、圈梁以及楼板伸入外墙部分等)部位在内的传热系数平均值。计算方法应符合国家现行标准《民用建筑热工设计规范》GB50176的规定。

外窗性能基本要求:

(1)外窗保温和遮阳性能应符合下列要求:

——不同气候区外窗传热系数(k)和太阳得热系数(SHGC)可参考下表选取;

外窗传热系数(k)和太阳得热系数(SHGC)参考值

| 外窗 |

单位 |

严寒地区 |

寒冷地区 |

夏热冬冷地区 |

夏热冬暖 地区 |

温和地区 |

| k |

W/(㎡K) |

0.70-1.20 |

0.80-1.50 |

1.0-2.0 |

1.0-2.0 |

≤2.0 |

| SHGC |

- |

冬季≥0.50 夏季≤0.30 |

冬季≥0.45 夏季≤0.30 |

冬季≥0.40 夏季≤0.15 |

冬季≥0.35 夏季≤0.15 |

冬季≥0.40 夏季≤0.30 |

为防止结露,外窗内表面(包括玻璃边缘)温度不应低于13℃;在设计条件下,外窗内表面平均温度宜高于17℃,保证室内靠近外窗区域的舒适度;

——应根据不同的气候条件优化选择SHGC值。严寒和寒冷地区应以冬季获得太阳辐射量为主,SHGC值应尽量选上限,同时兼顾夏季隔热;夏热冬暖和夏热冬冷地区应以尽量减少夏季辐射得热,降低冷负荷为主,SHGC值应尽量选下限,同时兼顾冬季得热。当设有可调节外遮阳设施时,夏季可利用遮阳设施减少太阳辐射得热,外窗的SHGC值宜主要按冬季需要选取,兼顾夏季外遮阳设施的实际调节效果,确定SHGC值;

(2)外门窗应有良好的气密、水密及抗风压性能。依据国家标准《建筑外门窗气密、水密、抗风压性能分级及检测方法》GB/T 7106,其气密性等级不应低于8级、水密性等级不应低于6级、抗风压性能等级不应低于9级。

外窗配置时应符合下列要求:

(1)玻璃配置应考虑玻璃层数、Low-E膜层、真空层、惰性气体、边部密封构造等加强玻璃保温隔热性能的措施。

——严寒和寒冷地区应采用三层玻璃,其他地区至少采用双层玻璃;

——采用Low-E玻璃时,应综合考虑膜层对K值和SHGC值的影响。膜层数越多,K值越小,同时SHGC值也越小;当需要SHGC值较小时,膜层宜位于最外片玻璃的内侧;

——当需要K值较小时,可选择Low-E中空真空玻璃。Low-E膜应朝向真空层;与普通中空玻璃相比,Low-E中空真空玻璃传热系数可降低约2.0 W/(m2·K);

——惰性气体填充时,宜采用氩气填充,填充比例应超过85%。比例越高,隔热性能越好;

——中空玻璃应采用暖边间隔条,通过改善玻璃边缘的传热状况提高整窗的保温性能。

(2)型材应采用未增塑聚氯乙烯塑料、木材等保温性能较好的材料。在严寒和寒冷地区,隔热铝合金型材难以达到超低能耗建筑的传热系数要求。在夏热冬冷、夏热冬暖和温和地区,门窗型材保温性能要求可相对降低。

(3)外窗应采用内平开窗。

无热桥设计

建筑围护结构中热流密度显著增大的部位,成为传热较多的桥梁,称为热桥。热桥对超低能耗建筑的影响更为显著。超低能耗建筑设计时,应更严格控制热桥的产生,对建筑外围护结构进行无热桥设计。

避免热桥应遵循以下规则:

(1)避让规则:尽可能不要破坏或穿透外围护结构;

(2)击穿规则:当管线等必须穿透外围护结构时,应在穿透处增大孔洞,保证足够的间隙进行密实无空洞的保温;

(3)连接规则:保温层在建筑部件连接处应连续无间隙;

(4)几何规则:避免几何结构的变化,减少散热面积。

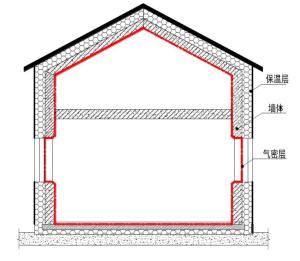

气密层标注示意图建筑气密性设计

气密层标注示意图建筑气密性设计

建筑气密性能对于实现超低能耗目标非常重要。良好的气密性可以减少冬季冷风渗透,降低夏季非受控通风导致的供冷需求增加,避免湿气侵入造成的建筑发霉、结露和损坏,减少室外噪声和空气污染等不良因素对室内环境的影响,提高居住者的生活品质。

气密层应连续并包围整个外围护结构,建筑设计施工图中应明确标注气密层的位置,气密层标注示意图如图所示。

气密层标注示意图

应采用简洁的造型和节点设计,减少或避免出现气密性难以处理的节点

遮阳设计

遮阳性能要求:

(1)严寒和寒冷地区,供暖能耗在全年建筑总能耗中占主导地位,太阳辐射可降低冬季供暖能耗,但也会增加夏季空调能耗,因此,严寒地区南向外窗宜考虑适当的遮阳措施,寒冷地区的东、西、南向的外窗均应考虑遮阳措施;

(2)夏热冬冷和夏热冬暖地区,东、西、南向均应采取遮阳措施,东向和西向应重点考虑。

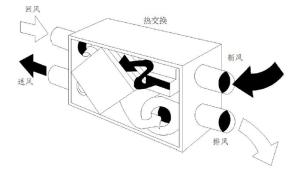

新风热回收装置示意图高效新风热回收系统

新风热回收装置示意图高效新风热回收系统

超低能耗建筑应采用高效新风热回收系统,通过回收利用排风中的能量降低供暖制冷需求,实现超低能耗目标。

超低能耗建筑宜优先利用高效新风热回收系统满足室内供冷或供暖要求,不用或少用辅助供暖供冷系统。

高效新风热回收系统通过热回收装置使新风和排风进行热交换,回收排风中的能量。新风热回收装置示意图如图所示。

新风热回收装置示意图

辅助供暖供冷系统

超低能耗建筑辅助供暖供冷应优先利用可再生能源,减少一次能源的使用。可再生能源主要包括太阳能、地源热泵、空气源热泵及生物质燃料等。

严寒和寒冷地区宜设置辅助热源,辅助热源不宜采用集中供暖方式;寒冷地区、夏热冬冷及夏热冬暖地区宜设置辅助冷源。辅助热源和冷源宜采用以下方式:

(1)严寒地区,当分散供暖时,宜优先采用燃气供暖炉;当集中供暖时,宜以地源热泵、工业余热或生物质锅炉为热源,并采用低温供暖方式。有峰谷电价的地区,可利用夜间低谷电蓄热供暖;

(2)寒冷地区宜采用地源热泵或空气源热泵;

(3)夏热冬冷地区宜采用空气源热泵或地源热泵;

(4)夏热冬暖地区宜采用分体式空调。

辅助热源选择时,除满足供暖、新风处理要求外,宜兼顾生活热水的用热需求,并尽可能利用太阳能供应热水。

辅助供暖供冷设备选型时,应优先选用能效等级为一级的产品。

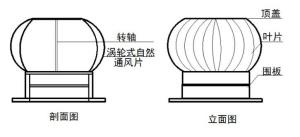

卫生间排风用无动力风帽卫生间和厨房通风

卫生间排风用无动力风帽卫生间和厨房通风

卫生间和厨房通风直接关系到室内环境和超低能耗目标的实现,超低能耗建筑应着重处理好卫生间和厨房通风问题。

卫生间通风设计要点:

(1)每个卫生间宜设独立的排风装置,自然补风。排风经排风装置导入排风竖井,借助无动力风帽排出室外。卫生间排风用无动力风帽如图所示;

卫生间排风用无动力风帽

(2)卫生间排风装置宜设置定时启停装置,避免长期运行导致不必要的新风引入;

(3)排风竖井排风量宜按每个卫生间排风量总和的60~80%计算,层数多时取下限,层数少时取上限。竖井内风速宜为1m/s~2m/s;

(4)卫生间排风风道宜坡向卫生间,以利于管道内凝结水的排除;进入排风竖井前应设置密闭型电动风阀或重力止回阀。

中餐厨房油烟大、通风量大,在进行厨房通风设计时,应遵循以下原则,尽可能降低厨房通风造成的冷热负荷,同时满足改善厨房室内环境的要求。

(1)厨房宜设独立的排油烟补风系统;

(2)补风应从室外直接引入,补风管道引入口处应设保温密闭型电动风阀;电动风阀应与排油烟机联动,在排油烟系统未开启时,应关闭严密,不得漏风。补风管道应保温,防止结露;

(3)补风口尽可能设置在灶台附近,缩短补风距离。

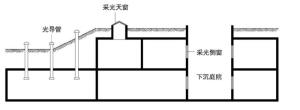

地下空间自然采光示意图照明与计量

地下空间自然采光示意图照明与计量

超低能耗建筑应选择高效节能光源。

宜采用智能化照明控制系统,按需照明,降低照明能耗。公共区域的照明应采取声光控制、定时控制及红外感应控制等节能措施。

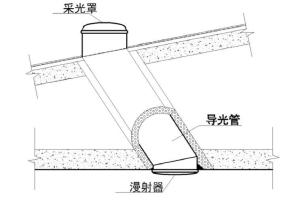

地下空间宜采用设置采光天窗和侧窗、下沉式广场或绿地、光导管等措施提供天然采光。地下空间自然采光示意图如图所示。光导管安装示意图如图所示。

地下空间自然采光示意图

光导管安装示意图光导管安装示意图

光导管安装示意图光导管安装示意图

典型案例

成都中建科技研发中心办公楼项目.占地面积1 819.0㎡,建筑面积4 409.7㎡. 本项目以被动式超低能耗建筑、预制装配式建筑、绿色建筑、智能建筑集成为目标,融合系列建筑前沿技术,探索系统化集成创新。建筑方案设计时,应结合项目所在气候区,因地制宜地利用天然采光、太阳房、自然通风、建筑遮阳、建筑蓄热等被动式技术,营造健康舒适的室内声、光、热环境,降低建筑能源消耗。建筑平面根据用地红线设计,建筑朝向为南偏西45°.项目分办公楼与公寓楼两部分,其中设中庭,以便于室内获得良好的自然通风以及自然采光。项目体形系数为0.393.[2]

新风系统与地道风技术。在设计初期即确定了外窗可开启面积比例达到30% 以上的方案要求,利用外窗实现自然通风。与自然通风技术配合使用的地道风系统,通过埋入地下的风道与地面下土壤交换温度实现对于空气和温度的调节。在自然通风不能满足要求的时段,利用地埋管风系统预冷预热新风。地层深处全面的温度波动较小,冬季与夏季地层深处的温度与地面上的空气温度相比有较大的温度差,开发利用全面温度变化很小的地下隧道作为通风系统的冷热源,不需要制冷机或加热器,与人工制冷相比可节省投资70% 以上,节省电能约80%以上。[3]

案例 本项目在三个方面实现了创新:其一,通过被动式建筑节能计算、分析、设计等系统集成优化设计手段,在夏热冬冷地区实现了被动式超低能耗技术体系的创新;其二,突破了装配式建筑和被动式建筑两种技术体系的交叉融合所产生的技术瓶颈,解决了装配式建筑实现被动式建筑的技术难题,提出了装配式混凝土结构被动式建筑设计与施工关键技术体系,解决了夏热冬冷地区装配式墙体无冷热桥、高气密性、保温连续等技术问题;其三,利用BIM技术建立了智能化能源管理展示平台,采用了装配式的模块化热泵机房技术、具有消除PM2.5和杀菌除异味功能的新风机组技术等创新性技术。

案例 本项目在三个方面实现了创新:其一,通过被动式建筑节能计算、分析、设计等系统集成优化设计手段,在夏热冬冷地区实现了被动式超低能耗技术体系的创新;其二,突破了装配式建筑和被动式建筑两种技术体系的交叉融合所产生的技术瓶颈,解决了装配式建筑实现被动式建筑的技术难题,提出了装配式混凝土结构被动式建筑设计与施工关键技术体系,解决了夏热冬冷地区装配式墙体无冷热桥、高气密性、保温连续等技术问题;其三,利用BIM技术建立了智能化能源管理展示平台,采用了装配式的模块化热泵机房技术、具有消除PM2.5和杀菌除异味功能的新风机组技术等创新性技术。

-

成都市建筑中等专业学校

2025-08-18 01:56:07 查看详情 -

北京清尚建筑装饰工程有限公司

2025-08-18 01:56:07 查看详情 -

深圳奥意建筑工程设计有限公司

2025-08-18 01:56:07 查看详情

求购

求购