- 051型导弹驱逐舰

051型导弹驱逐舰

发展沿革

历史背景

051型导弹驱逐舰 在核威慑战云笼罩的20世纪60年代后期,由于中国当时陆基战略核 导弹数量严重不足,且发射准备时间长和机动能力差,因此在承诺不首先使用核武器的政策下,很难对威慑中国的核国家形成有效的威慑能力。基于这种严峻的形式,中国在60年代就开始研制战略核潜艇,以形成潜基核反击力量来保持足够的反击能力,威慑潜在核对手。

051型导弹驱逐舰 在核威慑战云笼罩的20世纪60年代后期,由于中国当时陆基战略核 导弹数量严重不足,且发射准备时间长和机动能力差,因此在承诺不首先使用核武器的政策下,很难对威慑中国的核国家形成有效的威慑能力。基于这种严峻的形式,中国在60年代就开始研制战略核潜艇,以形成潜基核反击力量来保持足够的反击能力,威慑潜在核对手。

在60年代制定潜基战略核力量的计划时,中国海军制海能力远远不能满足要求。尤其当时中国还没有获得黄海详细的水文资料,因此核潜艇从基地穿越近1200千米浅海时,没有多少可以选择的深水海槽进入大陆架外的深海。对于中国海军来说最好的战略就是取得这片浅水海域的战时制海权,将敌对和其他国家的反潜力量驱离出去,才能保障潜基核战略的顺 利实施 。

新中国建国初期,中国海军基于国家现实经济和科技状况,奉行“空、潜、快”方针,即发展战斗机、潜艇、快艇。所以水面舰艇部队大量装备的是轻小型快艇、护卫艇,缺乏大型驱逐舰、护卫舰。在国家20世纪60年代海军战略调整后,为了有效保证核潜艇深海出航和远程洲际导弹试验远海舰船部署的需要,中国将研制新型驱逐舰的任务提上议事日程。

筹备规划

1957年,在多方的努力下,中国获得了部分56型 (“科特 051型驱逐舰林”级)驱逐舰技术设计图纸资料。与此同时,海军还成立了研究机构,开始驱逐舰研制方案的探讨工作。1959年2月,海军提出研制新型导弹驱逐舰的设想,第一机械工业部船舶产品设计院一室于当年年底完成了草图设计,在此基础上,海军科研部提出了研制导弹驱逐舰的战术技术要求。考虑该战术技术要求较先进,一时难于研制出来,苏联56型舰动力装置国内研仿工作已作安排,提出了驱逐舰的研制工作分三步走:(1)利用苏联转让的56型技术设计舰体为基础,加装导弹发射装置,总布置作适当修改;(2)将现役07型舰艘两门主炮、后鱼雷发射装置1座拆除,改装导弹发射装置进行发射试验,以取得经验;(3)在第一、二步研制工作取得经验的 基础上,研制新型导弹驱逐舰 。

051型驱逐舰林”级)驱逐舰技术设计图纸资料。与此同时,海军还成立了研究机构,开始驱逐舰研制方案的探讨工作。1959年2月,海军提出研制新型导弹驱逐舰的设想,第一机械工业部船舶产品设计院一室于当年年底完成了草图设计,在此基础上,海军科研部提出了研制导弹驱逐舰的战术技术要求。考虑该战术技术要求较先进,一时难于研制出来,苏联56型舰动力装置国内研仿工作已作安排,提出了驱逐舰的研制工作分三步走:(1)利用苏联转让的56型技术设计舰体为基础,加装导弹发射装置,总布置作适当修改;(2)将现役07型舰艘两门主炮、后鱼雷发射装置1座拆除,改装导弹发射装置进行发射试验,以取得经验;(3)在第一、二步研制工作取得经验的 基础上,研制新型导弹驱逐舰 。

1960年,中国国民经济遇到了暂时困难。由于多方面的原因,对驱逐舰的研制未能列入计划。考虑到驱逐舰研制技术复杂,耗资也大,设备仿制周期长,对重大设备需作预先安排的特殊要求,海军领导在多方支持下,征得总参谋部同意,在国家财力极度困难的情况下,于1962年拨出800万元经费用于驱逐舰关键配套设备的仿制。到1965年底,各项仿制设备取得了不同程度的进展,为1966年驱逐舰正式上马奠定了基础 。

20世纪60年代中期,为适应洲际导弹全程试验海上护航、警戒的需要,中央军委批准自行研制第一代导弹驱逐舰,由七院七零一所承担总体设计任务,李复礼、潘镜英等主持设计工作。

经过论证、预研和初步设计,选定了舰的总体方案,其标准排水量为3000余吨,采用高参数、大功率蒸汽动力装置;主要武器装备有两座三联装舰一舰导弹发射装置及导弹武器系统,双130毫米、双57毫米等多种口径火炮组成的武器系统,两座12管火箭式深水炸弹武器系统;配置了声纳、雷达、通信、导航等观通设备以及指挥控制系统等 。

1960年初,当国产导弹驱逐舰的设计方案刚刚提出时,恰逢中苏关系恶化和三年自然灾害,中国海军只能以“四大件”(主机、主炮、钢材、导弹)先行研制的方式,开始了国产第一代导弹驱逐舰的漫长研发之路 。

1967年6月,国家计委、国防土办、国防科委审查、批准了第一代导弹驱逐舰的总体技术设计方案,随即全面展开了总体施工设计和设备研制。1968年,首舰在大连造船厂开工建造。22个省、市,10多个工业部所 051型驱逐舰属的工厂和研究所承担所需的732项材料,1240项配套设备,其中包括110余项新研制设备的研制任务。

051型驱逐舰属的工厂和研究所承担所需的732项材料,1240项配套设备,其中包括110余项新研制设备的研制任务。

七零一所、七一三所、七机部三院为了解决导弹上舰问题进行了多次可行性论证。1968年12月,研究、设计部门又会同大连造船厂在现役驱逐舰上临时加装舰对舰导弹。根据海军的要求和通过多种方案的对比、优选,最终确定了“品字形”、三联装、直接吊装导弹的方案,并由七一三所谢宪章、姚跃滨为主负责设计。同时打破了当时流行的发射装置与导弹装填装置分开设置的方式,选定了结构紧凑,占据面积小,操作方便,装弹时间短的设计方案 。

借鉴研制

对于一个从来没有驱逐舰建造经验的国家来说,有可以遵循的规范和 先例是最能减小风险的途径。在中国苏联关系破裂之前,两国正在进行引进苏联 科特林级驱逐舰(56型驱逐舰)的洽谈。当关系彻底破裂,苏联开始撤走专家后,部分科特林级驱逐舰的技术图纸已经转给了中国方面。60年代后期中国开始设计“旅大”级驱逐舰时,这些技术资料成为了惟一的和最宝贵的借鉴,而事实证明中国并没有完全抄袭“科特林”。

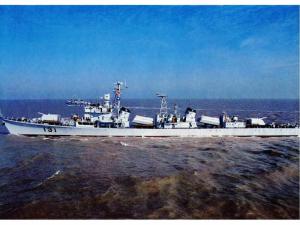

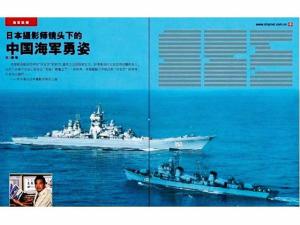

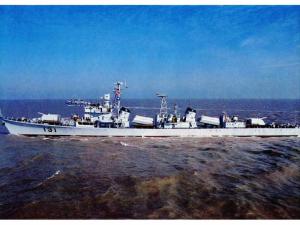

“科特林”级驱逐舰是苏联海军奉行近海防御和掩护陆军濒海侧翼为作战使命的驱逐舰,因此在适航性和居住性上并不适应远洋航行。中国海岸线没有苏联那样的浮冰带和永久冰缘阻塞,是南北 051型驱逐舰连绵纬度变化很大的不冻海域,从靠近赤道的曾母暗沙到北纬42°以上,而且根据国家核战略取向,驱逐舰还有在北太平洋海区活动的需要。因此“旅大”级需要具备适合各种海区的性能。“旅大”级有一个比“科特林”级大很多的前后舰桥,使得能够安装更多的设备和有更大的室内作业空间,以避免各种气候和海况对执勤的影响。后烟囱前的甲板室上布置了备用舰桥和操舵室,防止主舰桥中弹通信和航海操舵等机构遭到破坏后,整艘舰失去指挥。此外“旅大”级较“科特林”级增大了排水量。以制海作战为主要使命的051型“旅大”级驱逐舰确定 海鹰-1反舰导弹系统时。当1970年“旅大”级驱逐舰服役时,其反舰作战能力已经超过了40年代的战列舰。6枚射程达50千米的“海鹰”1型反舰导弹能够在大口径海军舰炮射程2倍距离外,彻底摧毁所有类型的水面舰艇目标。

051型驱逐舰连绵纬度变化很大的不冻海域,从靠近赤道的曾母暗沙到北纬42°以上,而且根据国家核战略取向,驱逐舰还有在北太平洋海区活动的需要。因此“旅大”级需要具备适合各种海区的性能。“旅大”级有一个比“科特林”级大很多的前后舰桥,使得能够安装更多的设备和有更大的室内作业空间,以避免各种气候和海况对执勤的影响。后烟囱前的甲板室上布置了备用舰桥和操舵室,防止主舰桥中弹通信和航海操舵等机构遭到破坏后,整艘舰失去指挥。此外“旅大”级较“科特林”级增大了排水量。以制海作战为主要使命的051型“旅大”级驱逐舰确定 海鹰-1反舰导弹系统时。当1970年“旅大”级驱逐舰服役时,其反舰作战能力已经超过了40年代的战列舰。6枚射程达50千米的“海鹰”1型反舰导弹能够在大口径海军舰炮射程2倍距离外,彻底摧毁所有类型的水面舰艇目标。

自行建造

051型驱逐舰为适应洲际运载火箭海上试验护航警戒任务的需要,1966年,国防科委、国防工办根据中央军委有关决定,组织六机部、海军、有关工业部和研究院对051型驱逐舰进行型舰论证和设计研究。1967年4月,中央军委第64次常委会批准了“海军装备科研‘三五’计划”。从此,导弹驱逐舰及其各项配套设备的研制列入国家计划,正式开展工作,并于当年完成总体技术设计及审查后的修改,最后形成了总体方案。该型舰对海攻击能力强,续航力大,并有较强的反潜和防空能力。舰上装有高参数大功率蒸汽动力装置,配备有导弹武器系统,火炮武器系统,反潜武器系统,以及声纳、雷达、通讯、导航设备和作战指挥与武器控制系统等。这是当时中国研制的最大吨级的水面战斗舰艇。负责主持该舰设计工作的有701研究所 李复礼、 潘镜芙等。1967年完成技术设计后,同

051型驱逐舰为适应洲际运载火箭海上试验护航警戒任务的需要,1966年,国防科委、国防工办根据中央军委有关决定,组织六机部、海军、有关工业部和研究院对051型驱逐舰进行型舰论证和设计研究。1967年4月,中央军委第64次常委会批准了“海军装备科研‘三五’计划”。从此,导弹驱逐舰及其各项配套设备的研制列入国家计划,正式开展工作,并于当年完成总体技术设计及审查后的修改,最后形成了总体方案。该型舰对海攻击能力强,续航力大,并有较强的反潜和防空能力。舰上装有高参数大功率蒸汽动力装置,配备有导弹武器系统,火炮武器系统,反潜武器系统,以及声纳、雷达、通讯、导航设备和作战指挥与武器控制系统等。这是当时中国研制的最大吨级的水面战斗舰艇。负责主持该舰设计工作的有701研究所 李复礼、 潘镜芙等。1967年完成技术设计后,同  051型驱逐舰年5月开始施工设计。1971年,上海 中华造船厂开工建造 东海舰队用首舰,总建造师为林镇光,1977年交船。

051型驱逐舰年5月开始施工设计。1971年,上海 中华造船厂开工建造 东海舰队用首舰,总建造师为林镇光,1977年交船。

在建造过程中,中华造船厂姚炎鑫等和711研究所合作改进舰用锅炉,改善了热力性能,增加了蒸发量,提高了蒸汽气质,降低了燃油消耗。1975年4月,试航时航速达到和超过设计指标,高出已建造的同类型舰1.95节,达到创纪录的37.95节的航速。

该型舰电站采用汽轮发电机组和柴油发电机组作电站动力,中华造船厂、701研究所和驻厂军代表经研究后,试制了51监控装置,有效地改变了发电机组自动并联运行状况。

中华造船厂对该型舰造 051型驱逐舰水装置作了改进,选用一个自动控制线路直接控制真空进气阀,代替原真空手动控制阀,真空稳定差值提高了4倍,提高了造水产量和质量,达到55吨/日合格淡水,并超过了设计日产量,满足远航用水。

051型驱逐舰水装置作了改进,选用一个自动控制线路直接控制真空进气阀,代替原真空手动控制阀,真空稳定差值提高了4倍,提高了造水产量和质量,达到55吨/日合格淡水,并超过了设计日产量,满足远航用水。

1975年,由708研究所、中华造船厂、701研究所组成7551密封填料函攻关小组,1977年,进行实船试验浇注,密封性能良好。中华造船厂与704研究所共同为研制减摇鳍装置,经150小时空载,100小时加载及各项专门试验,性能良好。1982年1月,装舰,于舟山海域进行6级海情消摆试验,达到设计要求,各项技术性能指标均可与国外同类装置不相上下。该厂对舰舵进行了改进,大大提高了使用可靠性,确保了航行的安全性,在同类舰中也是一项首创,深受部队欢迎。舰的涂装,首先提高了喷丸除锈质量,在舰外壳、全舰油水舱等关键部位用环氧富锌底漆,全部达到技术标准。

1977年,中华造船厂又接受了另一型号的导弹驱 051型驱逐舰逐舰。1977年12月上船台,1978年11月下水,1980年3月交付海军使用。

051型驱逐舰逐舰。1977年12月上船台,1978年11月下水,1980年3月交付海军使用。

1980年5月,该舰参加远洋洲际导弹发射试验,担任护航编队指挥舰的任务,首航南太平洋。连续航行1个月,航程约1万海里。

中华造船厂建造的另一艘051Z型指挥舰,于1979年6月开工,1980年1月上船台,1981年9月下水。1984年12月26日正式签字交付部队服役。051Z型导弹驱逐船,曾经国家质量奖审定委员会批准,获得国家银质奖 。

后续发展

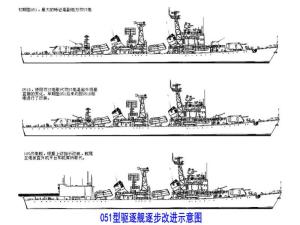

上世纪80年代初,经国务院、中央军委批准,对051型驱 051型驱逐舰逐舰进行现代化改装并研制改进型。1983年,七院组织701所、709所、716所和724所,进行051型导弹驱逐舰改进型舰载作战系统的方案论证,701所为主要技术责任单位。改进型导弹驱逐舰的673型作战情报指挥系统的主要设备于1986年12月成功地进行了陆上对接联调试验,其后安装于改进型导弹驱逐舰。724所突破双波束平面阵列天线和全固态前向波发射机技术,并采用以计算机为中心的频率捷变和数字动国标显示,研制出381甲型相扫三座标对空警戒雷达,该雷达具有抗干扰能力强、功率大、效率高、信号适应能力强、结构紧凑等特点,具有国内先进水平,获国家科技进步一等奖。1987年051型导弹驱逐舰的改进型在大连造船厂开工建造,于198

051型驱逐舰逐舰进行现代化改装并研制改进型。1983年,七院组织701所、709所、716所和724所,进行051型导弹驱逐舰改进型舰载作战系统的方案论证,701所为主要技术责任单位。改进型导弹驱逐舰的673型作战情报指挥系统的主要设备于1986年12月成功地进行了陆上对接联调试验,其后安装于改进型导弹驱逐舰。724所突破双波束平面阵列天线和全固态前向波发射机技术,并采用以计算机为中心的频率捷变和数字动国标显示,研制出381甲型相扫三座标对空警戒雷达,该雷达具有抗干扰能力强、功率大、效率高、信号适应能力强、结构紧凑等特点,具有国内先进水平,获国家科技进步一等奖。1987年051型导弹驱逐舰的改进型在大连造船厂开工建造,于198 051型驱逐舰9年12月交付海军服役。[2]

051型驱逐舰9年12月交付海军服役。[2]

在此期间,中国军方曾经打算与国外合作改造051型导弹驱逐舰,由于各种原因,此计划未能实现,中央军委决定将原拟用于与外国合作的专款转拨给有关工业部门作为研制经费,国防科工委随即向中国船舶工业总公司和各有关工业部门布置了研制计划,此即 052型驱逐舰 。

技术特点

舰体布局

051型驱逐舰,是中国海军布局最为紧凑成熟的驱逐 051型驱逐舰舰,继承苏联“科特林”级驱逐舰设计。在对“科特林”级的少量改进和变更,使得”旅大”级的设计在短短的几年时间内完成,并很快建造投入服役。70年代苏联和美国海军驱逐舰经常在中国大陆领海线外活动,“旅大”级驱逐舰凭借大射程的导弹武器,可以在远处对其进行跟踪和监视。在离大陆海岸线600千米范围内近海作战的驱逐舰,由于受到岸基航空兵支持,并不强调舰载防空武器系统,所以051型驱逐舰初期没有装备强有力的舰空防御系统 。

051型驱逐舰舰,继承苏联“科特林”级驱逐舰设计。在对“科特林”级的少量改进和变更,使得”旅大”级的设计在短短的几年时间内完成,并很快建造投入服役。70年代苏联和美国海军驱逐舰经常在中国大陆领海线外活动,“旅大”级驱逐舰凭借大射程的导弹武器,可以在远处对其进行跟踪和监视。在离大陆海岸线600千米范围内近海作战的驱逐舰,由于受到岸基航空兵支持,并不强调舰载防空武器系统,所以051型驱逐舰初期没有装备强有力的舰空防御系统 。

动力系统

051型驱逐舰装备两台大功率蒸汽透平机,4台锅炉,18台蒸 051型驱逐舰汽辅机和27台电动辅机,组成了军舰的推进系统。要在狭窄的机舱空间内紧凑合理地布置好这些机械设备并使其协调工作是不容易的。开始设计的风道迸风阻力太大,两台透平鼓风机安装得太近,致使锅炉供风量不足,20只油头不能充分燃烧。因此,首舰试航时,主机的最高转速达不到额定值,影响了航速。为解决这一间题七0一所在中华造船厂、杭州汽轮机厂协作下,制成几种不同类型的风道模型,从试验着手进行阻力分析,改迸导流帽线型和风机间距离,采取减少涡流损失等措施,解决了两台风机的抢风现象,使锅炉全部油头能完全燃烧,舰的航速也达到了设计指标 。

051型驱逐舰汽辅机和27台电动辅机,组成了军舰的推进系统。要在狭窄的机舱空间内紧凑合理地布置好这些机械设备并使其协调工作是不容易的。开始设计的风道迸风阻力太大,两台透平鼓风机安装得太近,致使锅炉供风量不足,20只油头不能充分燃烧。因此,首舰试航时,主机的最高转速达不到额定值,影响了航速。为解决这一间题七0一所在中华造船厂、杭州汽轮机厂协作下,制成几种不同类型的风道模型,从试验着手进行阻力分析,改迸导流帽线型和风机间距离,采取减少涡流损失等措施,解决了两台风机的抢风现象,使锅炉全部油头能完全燃烧,舰的航速也达到了设计指标 。

反舰导弹

051型驱逐舰上最大的创新就是导弹发射装置。1959年服役的苏联海 051型驱逐舰军58型“肯达”级轻型巡洋舰安装了旋转仰俯导弹发射装置,不过这种装置是用于发射“柚子”远程反舰导弹,无论尺寸和布置方式,都不适合满载排水量只有3670吨的“旅大”级,即便在苏联海军5800吨的“肯达”级巡洋舰上也造成了稳性降低的问题。“旅大”级在相当于“科特林”级驱逐舰布置五联装533毫米鱼雷发射装置的位置布置导弹发射装置,虽然“海鹰”1号导弹尺寸大,但长度小于533毫米的热动力直航鱼雷。通过品字型布置3发导弹的方式,解决了导弹翼展占据横向空间过大造成布置多发导弹的困难。“旅大”级驱逐舰的导弹发射箱内部定向器,电缆布置等等,都与60年代初期的中国海军的 021型导弹艇相同,这样降低设计风险,技术可行性最好。

051型驱逐舰军58型“肯达”级轻型巡洋舰安装了旋转仰俯导弹发射装置,不过这种装置是用于发射“柚子”远程反舰导弹,无论尺寸和布置方式,都不适合满载排水量只有3670吨的“旅大”级,即便在苏联海军5800吨的“肯达”级巡洋舰上也造成了稳性降低的问题。“旅大”级在相当于“科特林”级驱逐舰布置五联装533毫米鱼雷发射装置的位置布置导弹发射装置,虽然“海鹰”1号导弹尺寸大,但长度小于533毫米的热动力直航鱼雷。通过品字型布置3发导弹的方式,解决了导弹翼展占据横向空间过大造成布置多发导弹的困难。“旅大”级驱逐舰的导弹发射箱内部定向器,电缆布置等等,都与60年代初期的中国海军的 021型导弹艇相同,这样降低设计风险,技术可行性最好。

这种发射装置缺点是只能进行较大舷角的射击,需要驱逐舰在攻击前偏转侧舷。实际上转动发射架能够提前调整发射架射击角度。作战中目标还没有进入导弹射程就早已进入了“旅大”雷达截获距离,驱逐舰可以把握时机进行偏舷射击,况且反舰导弹1975年后增加了射面指令,能够在发射装置的定向器射向基线与瞄准前置基线夹角很大的情况下开火,导弹升空后自动转向瞄准前置点方向 。

舰炮选用

“旅大”级的舰炮口径和布置方案都在模仿“科特林”级,不过当 051型驱逐舰时没有相应的双联装130毫米舰炮可以选用,在结构上与“科特林”级舰炮相近的是50年代引进仿制的66型130毫米海岸炮。中国设计“旅大”级时,在66型海岸炮基础上加以改进是较为稳妥的方案。但是中国没有能够安装在炮塔上的小型炮瞄雷达,最终对海和对空解决办法是由炮塔右侧的光学矢量瞄准装置进行瞄准,而对海面目标射击则由舰桥上的343型校射雷达和光学指挥仪控制炮塔随动射击,与此同时补充研制了火炮稳定系统和扬弹系统。1976年这种由海岸炮改装发展而来的舰炮才最终定型为76式,并已经在“旅大”级驱逐舰上使用了5年以上。

051型驱逐舰时没有相应的双联装130毫米舰炮可以选用,在结构上与“科特林”级舰炮相近的是50年代引进仿制的66型130毫米海岸炮。中国设计“旅大”级时,在66型海岸炮基础上加以改进是较为稳妥的方案。但是中国没有能够安装在炮塔上的小型炮瞄雷达,最终对海和对空解决办法是由炮塔右侧的光学矢量瞄准装置进行瞄准,而对海面目标射击则由舰桥上的343型校射雷达和光学指挥仪控制炮塔随动射击,与此同时补充研制了火炮稳定系统和扬弹系统。1976年这种由海岸炮改装发展而来的舰炮才最终定型为76式,并已经在“旅大”级驱逐舰上使用了5年以上。

损管设计

据1989年的美国《舰船》杂志报道,指出,“旅大”级的水密隔舱划 051型驱逐舰分不合理,而且设计上没有注意隔舱管道和缆线过孔的处理,一旦中弹可能导致水密隔舱这些部位出现破裂,火灾会使缆线过孔变成漏孔。可见早期的“旅大”级设计抗损和抗沉性不佳,这是因中国设计队伍缺乏经验所致。此外“旅大”级艰苦的居住环境也倍受批评,舰艇的居住性设计被简化,不利于水兵保持良好生理状态进行各种气候条件下长时间海上执勤。不过这些并没有被当时设计部门注意 。

051型驱逐舰分不合理,而且设计上没有注意隔舱管道和缆线过孔的处理,一旦中弹可能导致水密隔舱这些部位出现破裂,火灾会使缆线过孔变成漏孔。可见早期的“旅大”级设计抗损和抗沉性不佳,这是因中国设计队伍缺乏经验所致。此外“旅大”级艰苦的居住环境也倍受批评,舰艇的居住性设计被简化,不利于水兵保持良好生理状态进行各种气候条件下长时间海上执勤。不过这些并没有被当时设计部门注意 。

舰载雷达

从50年代至今,中国海军的防空体系一直奉行水面舰艇与岸基 051型驱逐舰航空兵协同的作战思想,在设计051型驱逐舰的时代,同样是这种体系思想。在这种作战样式中,海岸雷达、岸基作战飞机和水面舰艇共同构筑从海岸线向远海伸延的防御带,增加海岸要地的防空纵深。岸基航空兵主要承担水面舰艇防空武器射程以外的拦截和进攻,驱逐舰一类的大型水面舰艇则作为海岸警戒雷达的延伸和地平线天线盲区的补盲。那些海区恰好出于大陆航空兵战斗机的最大作战半径边缘,造成大陆基地起飞的战斗机在大陆架边缘的作战空域留空时间不足,难以为驱逐舰

051型驱逐舰航空兵协同的作战思想,在设计051型驱逐舰的时代,同样是这种体系思想。在这种作战样式中,海岸雷达、岸基作战飞机和水面舰艇共同构筑从海岸线向远海伸延的防御带,增加海岸要地的防空纵深。岸基航空兵主要承担水面舰艇防空武器射程以外的拦截和进攻,驱逐舰一类的大型水面舰艇则作为海岸警戒雷达的延伸和地平线天线盲区的补盲。那些海区恰好出于大陆航空兵战斗机的最大作战半径边缘,造成大陆基地起飞的战斗机在大陆架边缘的作战空域留空时间不足,难以为驱逐舰  051型驱逐舰提供持续的巡逻警戒掩护。在战斗机最大作战半径附近配备驱逐舰,能够获得远程空情通报,及时指挥调度,充分利用在最大作战半径附近少得可怜的留空时间。

051型驱逐舰提供持续的巡逻警戒掩护。在战斗机最大作战半径附近配备驱逐舰,能够获得远程空情通报,及时指挥调度,充分利用在最大作战半径附近少得可怜的留空时间。

诞生在“文革”极左时期的“旅大”级驱逐舰,必须考虑当时中国所处的极为不利的国际环境。在这种情况下,向海上伸延防空圈,增大要地防空纵深有非常重要的意义。将具有远程对空警戒雷达和低空警戒的驱逐舰部署到防空要地和敌方之间,能够使防空纵深增加上百海里。此外,由于驱逐舰是机动的平台,配备有对空火力,敌方对雷达的定位和攻击都较打击岸基雷达困难。如果组成防空编队活动,敌方实施打击困难更大。

解决以上两个需求的主要办法是为驱逐舰配备远程对空警 051型驱逐舰戒雷达。“旅大”级最早配备的远程对空警戒雷达是高空作用距离达380千米以上的515型UHF波段雷达,该波段能够沿海面伸延到水天线以外一段距离,因此对超低空目标探测距离也较微波波段雷达稍远,据称对50米高度飞行的低空目标作用距离可达60千米,但是515的距离误差较大。通常远程对空警戒雷达转速为每分钟6至12圈,数据刷新率不满足对60千米内高速超低空目标的警戒要求,容易造成2次接触间隔时间内目标突入距离大的危险情况,因此驱逐舰通常要同时配备转速高达每分钟12至24转的对海和低空近程搜索雷达,补充水天线通视范围内的快速搜索。“旅大”级驱逐舰上安装354型雷达充当对海和对低空目标警戒手段 。

051型驱逐舰戒雷达。“旅大”级最早配备的远程对空警戒雷达是高空作用距离达380千米以上的515型UHF波段雷达,该波段能够沿海面伸延到水天线以外一段距离,因此对超低空目标探测距离也较微波波段雷达稍远,据称对50米高度飞行的低空目标作用距离可达60千米,但是515的距离误差较大。通常远程对空警戒雷达转速为每分钟6至12圈,数据刷新率不满足对60千米内高速超低空目标的警戒要求,容易造成2次接触间隔时间内目标突入距离大的危险情况,因此驱逐舰通常要同时配备转速高达每分钟12至24转的对海和低空近程搜索雷达,补充水天线通视范围内的快速搜索。“旅大”级驱逐舰上安装354型雷达充当对海和对低空目标警戒手段 。

515和354雷达都是只能探测目标方位和进行测距的二坐标雷达,不能提供目标高度参数。对于拦截超低空目标来说,目标的高度参数并不重要,因为目标在远距离上贴近水面,处于光学指挥和瞄准器材的视场内,只要器材对准方位能够很快捕获。高空目标则需要在雷达指示方位上进行俯仰搜索才能确定目标位置,从而控制武器系统瞄准。而“旅大”级驱逐舰主要靠光学射击指挥仪和342炮瞄雷达完成 051型驱逐舰对目标的俯仰搜索。

051型驱逐舰对目标的俯仰搜索。

在60年代的防空作战观念中,依旧偏重对中高空目标的打击。因为无论是作战飞机和当时的反舰导弹,都是采取300米以上高度飞行。客观世界对攻防双方都是平等的,超低空使得驱逐舰防空雷达视界受水天线遮挡,同样也遮挡战斗机的雷达搜索视界。而且当时自动驾驶仪响应速度和冗余以及传感器精度也不能可靠保证战斗机进行长时间的超低空飞行,因此航空兵在进行反舰作战时,通常采取中高空飞行,在接近目标后才进行各种机动。这样使得驱逐舰雷达远程截获目标的几率大大增加。

舰空火炮

对于世界各国海军来说,60年代是驱逐舰防空系统发展的转折 051型驱逐舰时期。水面舰艇面临高速喷气战斗机和反舰导弹的双重威胁,却没有一种防空武器被实战证明对此有效。对抗导弹惟一的战例就是1967年以色列海军“埃拉特”号驱逐舰的作战,但却是失败的经验。当埃及导弹艇发射的“冥河”导弹进入40毫米舰炮杀伤界限内时,正处于自导战斗段,急速调整飞行方向冲向目标。因此舰上以色列军官首先看见导弹航路仿佛会从舰尾后通过,然后急速右转冲向“埃拉特”号,高射炮拦截这种机动的目标误差急剧增加。此后很多年内中国并没有直接从以色列方面得到相关的细节,因此“旅大”级的设计并没有真正引入反舰导弹时代的防空观念,还是以打击战斗机一类的空中目标为主要作战对象。

051型驱逐舰时期。水面舰艇面临高速喷气战斗机和反舰导弹的双重威胁,却没有一种防空武器被实战证明对此有效。对抗导弹惟一的战例就是1967年以色列海军“埃拉特”号驱逐舰的作战,但却是失败的经验。当埃及导弹艇发射的“冥河”导弹进入40毫米舰炮杀伤界限内时,正处于自导战斗段,急速调整飞行方向冲向目标。因此舰上以色列军官首先看见导弹航路仿佛会从舰尾后通过,然后急速右转冲向“埃拉特”号,高射炮拦截这种机动的目标误差急剧增加。此后很多年内中国并没有直接从以色列方面得到相关的细节,因此“旅大”级的设计并没有真正引入反舰导弹时代的防空观念,还是以打击战斗机一类的空中目标为主要作战对象。

由于中国国内除高射 051型驱逐舰炮以外,尚无新型舰空导弹武器系统,因此“旅大”选择 61式自动双联装37毫米和61式双联装25毫米舰炮是必然的。中国海军的设计指导思想也没有脱离第二次世界大战时期的模式,采用密集的高射炮火力拦截目标的战法当时是很有市场和深入人心,并认为同时能够兼顾对海面目标的打击。在此前17年间与国民党海军舰艇的海战中,小口径自动炮的确取得了很好的战绩。“旅大”级驱逐舰的前后加班室和后舰桥两侧平台上各装有1门37毫米自动高射炮,这样能够在驱逐舰各个方向都至少有一座双37炮杀伤区,两舷能够由3门双37毫米炮的构成相互重叠杀伤区。4门双25毫米自动炮布置在前舰桥两侧,能够增强两舷的防空火力密度。双37毫米自动炮有雷达和指挥仪控制,而双25毫米自动炮只有耳机语音通话,需要炮手人工操纵火炮,用游丝瞄准具自行估计提前量开火

051型驱逐舰炮以外,尚无新型舰空导弹武器系统,因此“旅大”选择 61式自动双联装37毫米和61式双联装25毫米舰炮是必然的。中国海军的设计指导思想也没有脱离第二次世界大战时期的模式,采用密集的高射炮火力拦截目标的战法当时是很有市场和深入人心,并认为同时能够兼顾对海面目标的打击。在此前17年间与国民党海军舰艇的海战中,小口径自动炮的确取得了很好的战绩。“旅大”级驱逐舰的前后加班室和后舰桥两侧平台上各装有1门37毫米自动高射炮,这样能够在驱逐舰各个方向都至少有一座双37炮杀伤区,两舷能够由3门双37毫米炮的构成相互重叠杀伤区。4门双25毫米自动炮布置在前舰桥两侧,能够增强两舷的防空火力密度。双37毫米自动炮有雷达和指挥仪控制,而双25毫米自动炮只有耳机语音通话,需要炮手人工操纵火炮,用游丝瞄准具自行估计提前量开火  051型驱逐舰。“旅大”级驱逐舰也是当时世界上高射炮数量最多的驱逐舰之一。

051型驱逐舰。“旅大”级驱逐舰也是当时世界上高射炮数量最多的驱逐舰之一。

在有岸基航空兵可靠保障条件下,“旅大”级驱逐舰的防空系统配备是足够应付空中威胁,但当时中国岸基航空兵的保障并不可靠。海军航空兵和空军主要作战飞机是昼间型的 歼-6,部署在前沿的歼击航空兵师编入了夜航大队,配备了安装雷达的歼-6甲和 歼-5甲型全天候战斗机。当时美国制造的战斗机都普遍安装有火控雷达,天线能够在大视角范围内搜索目标,且预警机也大量部署使用,整个体系在发现目标和指挥控制上相对中国防空体系有巨大优势。全天候的歼-6甲和歼-5甲型歼击机的雷达只是专用的方位搜索和测距,测距前需要将机头 051型驱逐舰指向对准目标,因此雷达引导非常重要。中国岸基战斗机在靠近海岸空域依靠地面雷达引导,在远离海岸空域转交驱逐舰雷达引导,这种交接需要良好的指挥控制和通信系统保障。当时恰恰没有相应系统支持这种作战模式,通过无线电语音控制空舰、岸舰和空地指挥,以及人工标图,只能引导小批次的作战,在瞬息万变和大规模的防空作战中,这种指挥体系和作业办法难以胜任,直到80年代中国海空军的这类系统才逐渐有所改善,90年代则推出了全新的驱逐舰综合作战指挥系统。这种由改善到全新系统的设计,正是建立在“旅大”级驱逐舰的设计和使用经验基础之上 。

051型驱逐舰指向对准目标,因此雷达引导非常重要。中国岸基战斗机在靠近海岸空域依靠地面雷达引导,在远离海岸空域转交驱逐舰雷达引导,这种交接需要良好的指挥控制和通信系统保障。当时恰恰没有相应系统支持这种作战模式,通过无线电语音控制空舰、岸舰和空地指挥,以及人工标图,只能引导小批次的作战,在瞬息万变和大规模的防空作战中,这种指挥体系和作业办法难以胜任,直到80年代中国海空军的这类系统才逐渐有所改善,90年代则推出了全新的驱逐舰综合作战指挥系统。这种由改善到全新系统的设计,正是建立在“旅大”级驱逐舰的设计和使用经验基础之上 。

舰载武器

- (1)导弹:反舰导弹--6部(2座二联装)“海鹰”HY-2(c-201)反舰导弹(CSS-C-3A“泡泡纱”(SeerSucker))发射装置;

(2)火炮:4门(051型)或2门(051D型)前苏联130毫米/58双联装舰炮;8门中国产57毫米/70(4座双联装)或8门中国产37毫米/63(4座双联装)舰炮;8门前苏联25毫米/60(4座双联装)舰炮;

(3)鱼雷:6部324毫米白头B515型鱼雷发射管(2部三联装,部分051型装备);鱼-2(Mk 46M0d 1)型鱼雷;

(4)反潜火箭:2部类似下RBU 1200型的FQF 2500 12管反潜火箭发射装置;

(5)深弹:2部或4部BMB深弹发射装置;2部或4部反潜深弹发射装置(051型装备);

(6)水雷:可携带38枚;

(7)诱饵:干扰金属箔条发射装置(部分舰只装备);

(8)空中支援:直升机:2架哈尔滨飞机制造公司直-9“海豚”2反潜直升机。[1]

总体评价

国外军事界对051型驱逐舰评价不高,认为其水平仅仅相当于20 051型驱逐舰世纪50~60年代装备,主要问题为:

051型驱逐舰世纪50~60年代装备,主要问题为:

缺乏有效的防空、反潜火力;结构设计落後,整个舰体防水隔舱少,机舱之间也缺乏足够的防护,设计抗沉和抗损性不佳;没有完善的空调设备与核生化三防系统;通信与电子设备落後,早期型号没有综合作战指挥中心;全舰吨位过小,舰的长宽比大,对刚度、强度带来不利,适航性不佳;人机界面和居住性欠佳,机炉舱温度高,没有餐厅,生活条件非常艰苦等。以上问题,主要是受到中国工业水平的限制,以及中国政治环境影响,还有设计队伍缺乏足够的经验所致。中国海军也意识到以上问题,在051型驱逐舰服役期间不断进行改装和现代化升级。该级舰虽然技术水平 051型驱逐舰不高(大约相当於国外海军20世纪60年代的水平),但该级舰结束了中国海军依赖国外废旧舰艇的时代,使中国海军获得了中大型舰艇的设计使用经验,为日后设计更大型的舰艇奠定基础。

051型驱逐舰不高(大约相当於国外海军20世纪60年代的水平),但该级舰结束了中国海军依赖国外废旧舰艇的时代,使中国海军获得了中大型舰艇的设计使用经验,为日后设计更大型的舰艇奠定基础。

051型“旅大”级驱逐舰的建造,是中国舰船研制理念和建造技术的巨大进步,但是这种进步仅仅是从无到有的飞跃,相对世界发达国家依旧相差了一个时代。布局上“旅大”级是继承了“科特林”级,作战样式上则更接近57型“克鲁普尼”级驱逐舰。这些驱逐舰都是50年代初期苏联海军作战思想的产物,在60年代已经开始变更用途。当中国还在按照苏联50年代初期的思想设计“旅大”级驱逐舰的时候,发达国家已经开始研制和建造面对70年代作战模式的驱逐舰。其中英国开始建造42型“谢菲尔德”级驱逐舰,美国在建造“斯普鲁恩斯”级驱逐舰,苏联也在设计“现代”级和“勇敢”级驱逐舰。这些驱逐舰从60年代末开始逐渐服役,在作战能力和技术水平上远远超越了中国基于50年代水平和掺杂60年代初期理念的“旅大”级。

50年代初美国和西方提出了驱逐舰作战指挥中心的设计,将以往分开布置在各个舱室的雷达、声呐和电子系统等集中布置在一个指挥中心内,并将这些相互独立工作的装置用通信电缆连接起来,统一控制舰上作战和航行系统,部分设备之间还用通信电缆连接,能够相互传递数据信号。在60年代末期开始建造的驱逐舰上,不仅有能将设备集中布置的作战指挥中心,而且各个设备和系统之间已经能够完全互连和共享数据。

而直到80年代初期建造的“旅大”级驱逐舰上的设备,还是分散布置在舰艇各个舱室中,没有集中起来,更没有作战指挥中心的形态。单台设备只与规定的分系统连接,而分系统之间的连接没有完成,相当于处在美国海军60年代初期的状况。这种状况在70年代之前造成的漏洞还不很明显,而在70年代中期以后小型反舰导弹开始普及以及电子对抗水平极大提高的情况下,却变成了致命的缺陷。

问题和差距从来就是过程中逐渐显现的,中国海军驱逐舰的设计和使用经验就是这样从零到有逐步积累。正是这些经验与教训促进装备与思想的进步,“旅大”级驱逐舰就是奠定中国海军现代舰船发展的一块基石 。

-

双12钜惠来袭 长城618宠粉节

2025-09-21 03:08:42 查看详情 -

新款斯巴鲁BRZ上市 雪佛兰开拓者将推5款车型

2025-09-21 03:08:42 查看详情 -

全新紧凑型SUV/上半年上市 别克昂科拉PLUS最新谍照

2025-09-21 03:08:42 查看详情 -

江铃福特轻客持续打造最优TCO 江铃E200N豪华型怎么样

2025-09-21 03:08:42 查看详情 -

成都丰田雷凌优惠达1.3万元 成都大众捷达最高优惠1.3万元

2025-09-21 03:08:42 查看详情 -

3将上市 17.58万

2025-09-21 03:08:42 查看详情 -

380TSI劲擎智联版四驱车型上市 成都车展:雪铁龙C

2025-09-21 03:08:42 查看详情 -

黄海纯电轿车Smile将于12月上市 29万元

2025-09-21 03:08:42 查看详情 -

江淮嘉悦X7正式上市 售5.97万元起/续航201km

2025-09-21 03:08:42 查看详情 -

家族纯电SUV旗舰/2024年国产上市 23万元起/月底上市

2025-09-21 03:08:42 查看详情

求购

求购