- 小肠破裂

小肠破裂

病因

暴力因素(40%):

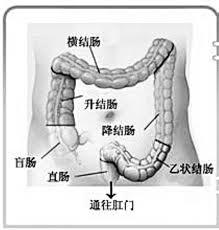

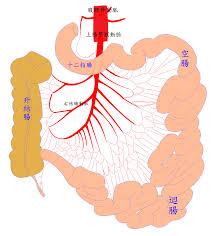

小肠破裂是由直接暴力和间接暴力所致,主要见于腹部钝器伤、由高处坠落或突然减速等造成的空回肠破裂。一般认为破裂好发部位在近段空肠距Treitz韧带50cm以内和末段回肠距回盲部50cm以内。外伤性损害一般可分为闭合性肠损伤、开放性肠损伤和医源性肠损伤。

症状

1.腹痛、腹胀、发热。

小肠破裂2.腹肌紧张,全腹压痛、反跳痛,移动性浊音(+),肠鸣音减弱或消失。

小肠破裂2.腹肌紧张,全腹压痛、反跳痛,移动性浊音(+),肠鸣音减弱或消失。

3.严重者可伴有休克:在原发症状体征为主的情况下出现轻度兴奋征象,如意识尚清,但烦躁焦虑,精神紧张,面色、皮肤苍白,口唇甲床轻度发绀,心率加快,呼吸频率增加,出冷汗,脉搏细速,血压可骤降,也可略降,甚至正常或稍高,脉压缩小,尿量减少的表现。

检查

1.血液检查示: 白细胞计数增加、血细胞比容上升、血容量减少。

2.腹腔穿刺液检查: 肉眼见有肠内容物,镜检白细胞超过5×108/L,即可作出诊断。

3.腹腔灌洗液检查: 镜检白细胞超过5×108/L时提示有肠损伤性穿孔,红细胞超过1×1010/L时则提示有内出血。淀粉酶超过128文氏单位或大于100苏氏单位多提示有胰腺损伤。

诊断

1.明确的腹部创伤史。

2.上述的临床表现。

3.腹腔穿刺(+),腹部X线检查可见气腹征。

小肠破裂后,只有少数病人有气腹,所以,如无气腹表现,并不能否定小肠穿孔的诊断。—部分病人的小肠裂口不大,或穿破后被食物残渣、纤维蛋白素甚至突出的粘膜所堵,可能无弥漫性腹膜炎的表现。

并发症

可出现腹膜炎,休克和中毒等并发症。

腹膜炎是由细菌感染、化学刺激或损伤所引起的外科常见的一种严重疾病。多数是继发性腹膜炎,源于腹腔的脏器感染,坏死穿孔、外伤等。其主要临床表现为腹痛、腹肌紧张,以及恶心、呕吐、发热,严重时可致血压下降和全身中毒性反应,如未能及时治疗可死于中毒性休克。部分病人可并发盆腔脓肿、肠间脓肿和膈下脓肿、髂窝脓肿及粘连性肠梗阻等。

休克(shock)是机体由于各种严重致病因素引起的急性有效循环血量不足导致的以神经-体液因子失调与急性循环障碍为临床特征的临床综合征。这些致病因素包括大出血、创伤、中毒、烧伤、窒息、感染、过敏、心脏泵功能衰竭等。

治疗

治疗原则

1.防治休克。

2.抗感染。

3.纠正水、电解质紊乱。

4.手术治疗。

用药原则

1.对单纯性肠穿孔且一般状况较好者,术后以“A”和“B”项药补液、抗感染、纠正水电解质紊乱为主。

2.伴有休克者,积极抗休克。

小肠破裂3.对于老年患者,成破损严重且伴营养状况不良者,术后应注意加强支持疗法,必要时给予输血或人体白蛋白,以增强伤口的愈合能力。

小肠破裂3.对于老年患者,成破损严重且伴营养状况不良者,术后应注意加强支持疗法,必要时给予输血或人体白蛋白,以增强伤口的愈合能力。

小肠破裂的诊断一旦确定,应立即进行手术治疗。手术方式以简单修补为主。一般采用间断横向缝合以防修补后肠腔发生狭窄。

有以下情况时,则应采用部分小肠切除吻合术:

①裂口较大或裂口边缘部肠壁组织挫伤严重者;

②小段肠管有多处破裂者:

③肠管大部分或完全断裂者;

④肠系膜损伤影响肠管血液循环者。

预防常识

1、小肠破裂的诊断多不难,但有的裂口小或穿孔部位被大网膜等粘连所堵住,无多量肠内容物外漏,故症状轻,体征不典型,X线检查可无气腹征,以致容易误诊。

2、手术成功的关键是探查要全面、仔细,防止破损部位的遗漏。破口小,可行单纯修补术;破口多,且集中在一段肠管,可行肠切除吻合术。

饮食

病人术后须逐渐恢复正常饮食,注意要少吃多餐,每天进食5-8次,每次50-100克,从流食、半流食到软食,过渡到普通饮食要3-6个月。饮食以清淡为宜,富含高维生素、高蛋白,且易消化,诸如蛋类、乳类及其制品、瘦肉类及豆腐、豆浆、鲜嫩的蔬菜和成熟的水果等。同时,患者要养成细嚼慢咽的进食习惯,吃东西时要耐心咬碎嚼烂,多用舌头辅以唾液搅拌,以口腔代替胃的部分消化功能。另外,日常生活中,切记要限制油炸、辛辣、过甜、过热、刺激性食品的摄入,特别禁忌不易消化和过粘的食物,如粽子、粘糕、凉糕、粘豆包等。[1]

-

未破裂卵泡黄素化综合征

2025-09-21 16:51:10 查看详情

求购

求购