- 矛隼

矛隼

形态特征

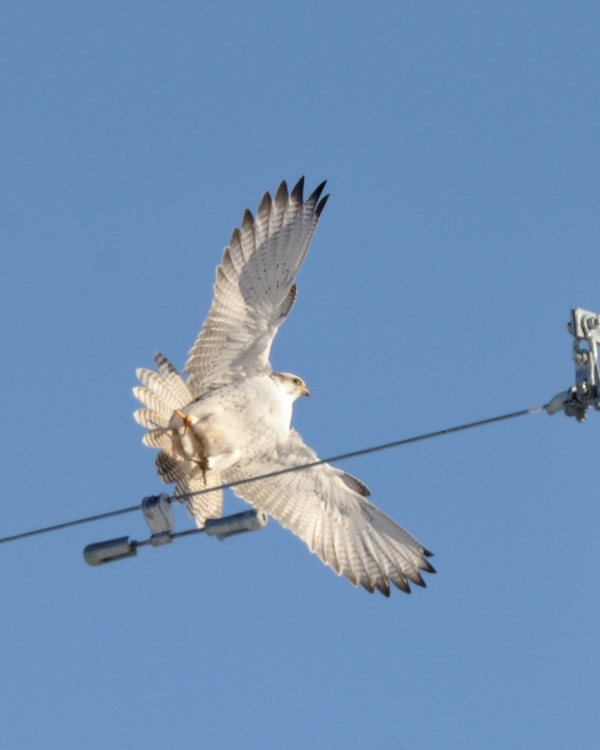

矛隼(30)矛隼属于中型猛禽,也是体型较大的隼类,羽色变化较大,有暗色型、灰色型。暗色型的头部为白色,头顶具有粗著的暗色纵纹,上体灰褐色到暗石板褐色,具有白色横斑和斑点,尾羽白色,具褐色或石板色横斑,飞羽石板褐色,具断裂的白色横斑,下体白色,具暗色横斑,但比阿尔泰隼的斑纹较为稀疏。白色型的体羽主要为白色,背部和翅膀上具褐色斑点。灰色型的羽色则介于上述两类色型之间。[1]

矛隼(30)矛隼属于中型猛禽,也是体型较大的隼类,羽色变化较大,有暗色型、灰色型。暗色型的头部为白色,头顶具有粗著的暗色纵纹,上体灰褐色到暗石板褐色,具有白色横斑和斑点,尾羽白色,具褐色或石板色横斑,飞羽石板褐色,具断裂的白色横斑,下体白色,具暗色横斑,但比阿尔泰隼的斑纹较为稀疏。白色型的体羽主要为白色,背部和翅膀上具褐色斑点。灰色型的羽色则介于上述两类色型之间。[1]

幼鸟上体暗褐色,下体白色,具粗著的褐色纵纹;翅下覆羽褐色,具白色圆形斑点,尾暗褐色,除中央尾羽外两侧尾羽具断裂的皮黄色裼斑。[1]

虹膜淡褐色,嘴铅灰色,蜡膜黄褐色,跗跖和趾为暗黄褐色,爪黑色。

在冰岛少数冰天雪地的高寒地区,矛隼为了适应环境还会出现遍体洁白的个体,因此又叫白隼。[1]

大小量度:体重♂1310克,♀1450-2100克;体长♂500-540毫米,♀510-627毫米;嘴峰23毫米;翅♂362-382毫米,♀390-418毫米;尾240毫米;跗蹠60毫米。(注:♂雄性;♀雌性)[1]

生活习性

栖息环境

矛隼生活在北极苔原地带和寒温带。栖息于开阔的岩石山地、沿海岛屿、临近海岸的河谷和森林苔原地带。[1]

生活特点

习性

中国为稀有冬候鸟。矛隼堪称是北国世界的空中霸王,但很怕热。常在低空进行迅速的直线飞行,发现猎物后则将两翅-收,突然急速俯冲而下,就象投射出去的-支飞镖,径直地冲向猎物。捕捉岩鸽等猎物时,雄鸟和雌鸟可以进行巧妙的配合,由雌鸟突然飞进岩鸽栖息的洞穴中,将它们驱赶出来,雄鸟则在洞外等候,进行捕杀。捕猎时飞行的速度非常快,矛隼的名字就源于飞行中的它像掷出的矛枪-样迅疾无伦。矛隼凶猛敏捷,既能捕捉飞行中的鸟类,又能逮住地上奔跑的兽类。[1]

食性

主要以野鸭、海鸥、雷鸟、松鸡等各种鸟类为食,也吃少量中小型哺乳动物。还可以对付鹿这样的大型食草动物,生活在极地的松鸡是矛隼的主要食物。[1]

鸣叫

告警叫声为带鼻音的责骂声"gehe-gehe-gehe...",比游隼叫声更加拖长。[1]

种类介绍

传统分类

| 中文名称 | 学 名 | |

|---|---|---|

| 1. | 矛隼格陵兰亚种 | Falco rusticolus candicans |

| 2. | 矛隼阿拉斯加亚种 | Falco rusticolus alascanus |

| 3. | 矛隼北美亚种 | Falco rusticolus americans |

| 4. | 矛隼指名亚种 | Falco rusticolus rusticolus |

| 5. | 矛隼欧洲亚种 | Falco rusticolus intenmedius |

| 6. | 矛隼东北亚种 | Falco rusticolus obsoletus |

| 7. | 矛隼西伯利亚亚种 | Falco rusticolus grebruizii |

| 8. | 矛隼阿尔泰亚种 | Falco rusticolus gryfalco |

最新分类

| 中文名称 | 学 名 | |

|---|---|---|

| 1. | 矛隼格陵兰亚种 | Falco rusticolus candicans |

| 2. | 矛隼阿拉斯加亚种 | Falco rusticolus alascanus |

| 3. | 矛隼北美亚种 | Falco rusticolus americans |

| 4. | 矛隼指名亚种 | Falco rusticolus rusticolus |

| 5. | 矛隼欧洲亚种 | Falco rusticolus intenmedius |

| 6. | 矛隼东北亚种 | Falco rusticolus obsoletus |

| 7. | 矛隼西伯利亚亚种 | Falco rusticolus grebruizii |

| 8. | 矛隼阿尔泰亚种 | Falco rusticolus gryfalco |

分布范围

| 中文名称 | 学 名 | 命名者及年代 | |

| 1 | 矛隼东北亚种 | Falco rusticolus obsoletus | Gmelin, 1788 |

| 2 | 矛隼亚洲亚种 | Falco rusticolus uralensis | Severzov & Menzbir, 1882 |

| 3 | 矛隼指名亚种 | Falco rusticolus rusticolus | Linnaeus, 1758 |

世界

| 中文名称 | 学 名 | 命名者及年代 | |

| 1 | 矛隼东北亚种 | Falco rusticolus obsoletus | Gmelin, 1788 |

| 2 | 矛隼亚洲亚种 | Falco rusticolus uralensis | Severzov & Menzbir, 1882 |

| 3 | 矛隼指名亚种 | Falco rusticolus rusticolus | Linnaeus, 1758 |

中国

繁殖饲养

原产地:于欧洲北部、亚洲北部和北美洲北部,包括加拿大、中国、芬兰、法国、格陵兰、冰岛、日本、墨西哥、挪威、俄罗斯联邦、瑞典、美国。

旅鸟:奥地利、比利时、百慕大、巴西、捷克共和国、丹麦、爱沙尼亚、德国、爱尔兰、哈萨克斯坦、吉尔吉斯斯坦、拉脱维亚、荷兰,巴基斯坦、波兰、葡萄牙、圣皮埃尔和密克隆;西班牙、斯瓦尔巴岛和扬马延岛,瑞士、乌克兰、英国。

矛隼分布图

矛隼分布图

动物保护

在中国分布于黑龙江、辽宁瓦房店和新疆喀什等地,极为罕见,其中在黑龙江、辽宁为冬候鸟,在新疆为留鸟或繁殖鸟。[1]

保护级别

矛隼(3)矛隼的繁殖期为5-7月。营巢于北极的海岸和附近的河谷悬崖岩石上,偶尔也营巢于北极苔原森林地带的树上。巢呈平盘状,结构较粗糙,主要由枯枝堆集而成,每窝产卵通常3-4枚,偶尔有少至2枚和多至7枚的,卵的颜色为褐色或赭色,具有暗褐色或红褐色斑点。卵的大小为55-63×46-49毫米,卵重为70克左右。第-枚卵产出后即开始孵卵,通常由雌鸟承担,雄鸟偶尔也参与孵卵。孵化期为28-29天。雏鸟为晚成性,孵出后由亲鸟共同抚养大约46-49天后才能离巢。在繁殖期间亲鸟雌不离雄,雄不离雌,经常合作捕获猎物,这样提高了捕猎的成功率,有助于幼鸟的成活和健康,幼雏2-3岁左右性成熟,寿命约25年。[1]

矛隼(3)矛隼的繁殖期为5-7月。营巢于北极的海岸和附近的河谷悬崖岩石上,偶尔也营巢于北极苔原森林地带的树上。巢呈平盘状,结构较粗糙,主要由枯枝堆集而成,每窝产卵通常3-4枚,偶尔有少至2枚和多至7枚的,卵的颜色为褐色或赭色,具有暗褐色或红褐色斑点。卵的大小为55-63×46-49毫米,卵重为70克左右。第-枚卵产出后即开始孵卵,通常由雌鸟承担,雄鸟偶尔也参与孵卵。孵化期为28-29天。雏鸟为晚成性,孵出后由亲鸟共同抚养大约46-49天后才能离巢。在繁殖期间亲鸟雌不离雄,雄不离雌,经常合作捕获猎物,这样提高了捕猎的成功率,有助于幼鸟的成活和健康,幼雏2-3岁左右性成熟,寿命约25年。[1]

种群现状

动物文化

列入《世界自然保护联盟》(IUCN) 2016年濒危物种红色名录ver 3.1——无危(LC)。

列入《中国国家重点保护野生动物名录》:二级。

词条图册

该物种分布范围广,不接近物种生存的脆弱濒危临界值标准(分布区域或波动范围小于20000平方公里,栖息地质量,种群规模,分布区域碎片化),种群数量趋势稳定,因此被评价为无生存危机的物种。

求购

求购