- 女权主义

女权主义

词语综述

女权运动女性主义的理论千头万绪,归根结底就是一句话:在全人类实现男女平等。综观女性主义的理论,有些激烈如火,有些平静如水,有些主张做决死抗争,有些认可退让妥协,但是所有的女性主义理论都有一个基本的前提,那就是:女性在全世界范围内是一个受压迫、受歧视的等级。

女权运动女性主义的理论千头万绪,归根结底就是一句话:在全人类实现男女平等。综观女性主义的理论,有些激烈如火,有些平静如水,有些主张做决死抗争,有些认可退让妥协,但是所有的女性主义理论都有一个基本的前提,那就是:女性在全世界范围内是一个受压迫、受歧视的等级。

女性的第二性地位是如此普遍,如此持久。在这样一个跨历史、跨文化的普遍存在的社会结构当中,女性在政治、经济、文化、思想、认知、观念、伦理等各个领域都处于与男性不平等的地位,即使在家庭这样的私人领域中,女性也处于与男性不平等的地位。男权制思想认为,这种男尊女卑的性别秩序不仅是普遍存在的,而且是不会改变的,因为它是自然形成的;而女性主义却认为,这一性别秩序既不是普遍存在的,也不是永不改变的,因为它并不是“自然形成”的,而是由社会和文化人为地建构起来的。

在不同的年代和不同的文化当中,男性也受压迫,但是他们是由于属于某个阶级或阶层的成员而受压迫,而不是由于是男性而受压迫。女性则不同,除了因为属于某个阶级或阶层等原因之外,还仅仅因为身为女性而受压迫。由男性铸造的社会将女性视为低下的:她只能通过挑战和改变男性的高等地位的途径来改变自身的低下地位。历史上有许多向统治集团挑战的革命,但是只有女性主义是向男权制本身挑战的。

发展历史

女权主义人类社会史上,人权的概念已有了200多年的历史,但人权概念在相当长的历史时期内并不包括女权。早在1791年法国大革命的妇女领袖奥兰普·德古热(法语:Olympe de Gouges)发表《女权与女公民权宣言》,或称《女权宣言》的时候,女性主义运动就已经拉开序幕。《女权与女公民权宣言》开宗明义,认为:“妇女生来就是自由人,和男人有平等的权利。”两年后这个宣言的作者就被她过去的男性同党推上了断头台。

女权主义人类社会史上,人权的概念已有了200多年的历史,但人权概念在相当长的历史时期内并不包括女权。早在1791年法国大革命的妇女领袖奥兰普·德古热(法语:Olympe de Gouges)发表《女权与女公民权宣言》,或称《女权宣言》的时候,女性主义运动就已经拉开序幕。《女权与女公民权宣言》开宗明义,认为:“妇女生来就是自由人,和男人有平等的权利。”两年后这个宣言的作者就被她过去的男性同党推上了断头台。

法国的《人权与公民权利宣言》和美国的《独立宣言》中,“人权”(rights of man)的含义只是男人的权利,不包含女人(women)。[2]女权运动即是在这种背景下出现的,意为女人的人权,推动女人的做人之权从边缘进入主流,使女权成为整个人权的重要内容。

女性主义批评,作为一种文本批评或话语批评的时尚,则迟至1960年末的政治动荡时期才在西方出现。其实早在上个世纪初,当代女性主义批评的启蒙者之一,弗吉尼亚·伍尔芙(Virginia Woolf)就已经注意到,在主流话语中缺乏妇女的声音,大部分文学作品中的女性其实都只是说着男性作家要她们说的话,做着男性作家要她们做的事。法国女性主义思想家西蒙娜·德·波伏娃(Simone de Beauvoir)于1949年提出“人造女性”(即女性是人为建构的)的著名论点,催生了一批女性主义批评家,后者开始关注大众传媒如何与父权制“合谋”建构一个软弱无能的小女人,这些话语批评家相信,对父权制度的批评不能离开对父权制话语的批评。

女性主义在19世纪渐渐转变为组织性的社会运动,因为当时人们越来越相信女性在一个以男性中心的社会中受到不平等对待(请见父权条目)。女性主义运动根源于西方的进步主义,尤其是19世纪的改革运动中。组织性运动的时间是起于1848年在纽约州色内加瀑布市(Seneca Falls, New York)召开的第一次女权大会。

历史沿革

妇女解放运动早期的女性主义者与最初的女权运动通常被称为“第一波女性主义”(the first-wave),而1960年之后的女性主义被称为“第二波女性主义”(the second-wave)。也有第三波女性主义(the third-wave),女性主义者之间对于其存在必要性、贡献与概念意见不一。三个“波”之所以如此称呼,是因为就像海浪般,一个接一个永不间断,后来者运用了前行者的贡献与资源。

妇女解放运动早期的女性主义者与最初的女权运动通常被称为“第一波女性主义”(the first-wave),而1960年之后的女性主义被称为“第二波女性主义”(the second-wave)。也有第三波女性主义(the third-wave),女性主义者之间对于其存在必要性、贡献与概念意见不一。三个“波”之所以如此称呼,是因为就像海浪般,一个接一个永不间断,后来者运用了前行者的贡献与资源。

女权主义与女性主义是同一个英语单词(feminism)在国内的两种译法。女权主义是跟男女分工等值,妇女权益相联系的。

妇女解放运动到今天为止,大致可以分为三个阶段:

两性平等

19世纪末是妇女解放运动的第一次浪潮,争论的焦点是要求性别包括男女之间的生命全历程平等,也就是两性的平等,也要求公民权、政治权利,反对贵族特权、一夫多妻,强调男女在智力上和能力上是没有区别的。最重要的目标是要争取家庭劳动与社会劳动等价、政治权利同值,往往被称作“女权运动”。

两性平权

女性主义的第二次浪潮从20世纪60年代-70年代开始。人们认为,第二次妇女解放运动最早也起源于美国。这次运动一直持续到80年代。其基调是要强调两性间分工的自然性并消除男女同工不同酬的现象。要求忽略把两性的差别看成是在两性社会关系中,女性附属于男性的基础的观点。要求分领域对相应适可公众开放,等等。

第二次女权主义运动带来的另外一个结果,就是对于性别研究,女性主义的学术研究兴起。因此,也出现了形形色色的女性主义流派。人们在父权意识形态中形成的概念使得他们从男权的角度来描述这个世界,并且把这种描述混同于真理,认为是天经地义的。而女权主义者对这些人们习以为常的概念提出了挑战。尽管流派众多,但基本点是争取两性寿终平权,彻底消除女性受歧视剥削压迫乃至误对(Abusement)的坏状况。

两性同格

提议女性自尊自省自爱自觉自理自治,要求男性辅助女性摆脱蒙昧和压制,走向等位同格。

理论分类

女性主义理论可以被划分为宏观理论和微观理论两大类。

宏观理论

女权主义漫画女性主义宏观理论包括一些对世界和历史加以阐释的宏大叙事,如世界体系理论。这一理论原本只是将世界区分为中心地域、半边缘地域和边缘地域,分析这些地域之间的权力关系,完全忽略了女性主义的因素。但是经过女性主义的改造,增加了一些新的理论要点,其中包括不再把女性仅仅作为男性家长家庭的一个成员;不再认为家庭成员的利益总是一致的;分析女性独立的经济贡献,女性在全球经济中作为非正式劳动力、家庭工人、食品生产者的角色。

女权主义漫画女性主义宏观理论包括一些对世界和历史加以阐释的宏大叙事,如世界体系理论。这一理论原本只是将世界区分为中心地域、半边缘地域和边缘地域,分析这些地域之间的权力关系,完全忽略了女性主义的因素。但是经过女性主义的改造,增加了一些新的理论要点,其中包括不再把女性仅仅作为男性家长家庭的一个成员;不再认为家庭成员的利益总是一致的;分析女性独立的经济贡献,女性在全球经济中作为非正式劳动力、家庭工人、食品生产者的角色。

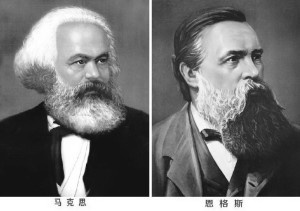

再如马克思主义的理论。女性主义循着马克思主义的思路,并对它做了女性主义的改造。一个最主要的改造是提出了下列观点:男权制是先于资本主义制度而存在的,因此推翻资本主义只是结束男性对女性压迫的必要条件,而不是充分条件。

微观理论

女性主义的微观理论也是门类繁多,不胜枚举。在此试举几例:

交换理论:这一理论指出,理性的人一向被假定为自私的、相互隔离的、无情感的行为者,而女性主义理论则做出了另一种假设,它假设人是相互连结的、利他的、有情感的。女性主义还用交换理论解释男女两性之间的不平等:男性占有了份额较女性大得多的政治、经济、文化和知识资源。

网络理论:女性主义用这一理论分析性别差异与性别不平等。一个人的社会地位是他的社会关系的总和。男女两性由于从儿时起结识的人就不同,后来的关系网络也不同,因此造成了两性发展机会的巨大差异。

角色理论:这一理论涉及女性的家庭与工作的双重角色冲突问题。这两种角色一旦发生冲突,女性的工作角色往往要服从家庭角色,女性因此丧失了大量的工作和升迁的机会,致使女性做事业的动力降低。女性比较集中的职业由于缺勤率高、精力投入少,因此变得价值较低,报酬也较低。

地位期望理论:这一理论认为,男女两性在进入性别混合的目标动力群体时,由于群体对男性的期望值高于女性,就降低了女性在群体互动中的自信心、威望和权力。如果某位女性想反潮流而动,群体内的两性都会反对她,敌视她。在这种情况下,性别期望模式得到了巩固。

符号互动理论:这一理论认为,人的心灵、自我和社会都是通过符号交流和话语制造出来的。正如标签理论所揭示的那样,女性往往在社会教化的过程中接受了社会对男尊女卑的定义,于是遇事常常会自责,取悦和讨好男性以避免惩罚,久而久之就造成了两性之间的巨大差别。

基本形式

女权主义(3)女性主义这个词会让人觉得这是单独的一个意识形态,然而事实上女性主义存在有许多流派。由于历史背景、某些国家里面女性的法律地位、以及其他因素的影响,女性主义为了达到不同的目的而产生了不同的路线。因此也就存在着各种的女性主义。

女权主义(3)女性主义这个词会让人觉得这是单独的一个意识形态,然而事实上女性主义存在有许多流派。由于历史背景、某些国家里面女性的法律地位、以及其他因素的影响,女性主义为了达到不同的目的而产生了不同的路线。因此也就存在着各种的女性主义。

其中一个流派是激进女性主义(radical feminism),认为父权是造成社会最严重问题的根本原因。这个流派的女性主义在第二波女性主义很受欢迎,尽管在今日已经没有那么突出。不过,还是有许多人将“女性主义”这个词完全等同于激进女性主义所提出的观点。

有些激进女性主义者提倡性别分离主义 (separatist feminism),也就是将社会与文化中的男性与女性完全隔离开来,但也有些人质疑的不只是男女之间的关系,更质疑“男人”与“女人”的意义(详见酷儿理论)。有些人提出论点认为性别角色、性别认同与性倾向本身就是社会建构(见父权规范 heteronormativity)。对这些女性主义者来说,女性主义是达成人类解放的根本手段(意即,解放女人也解放男人,以及从其他的社会问题一起解放)。

有些女性主义者则认为某些社会问题可能与父权无关,或者父权不是这些社会问题的优先考量(比如说,种族歧视或阶级划分);他们将女性主义视为解放运动的其中一种,与其他运动彼此影响。

流派

女性主义批评至今已发展出了多种不同的批评流派。我们可以从三个层面来区分四个派别。三个层面是:生理、心理层面,政治经济层面和语言文化层面。根据不同层面,衍生出四种女性主义流派:自由主义流派和马克思主义流派是较早期的流派,以后出现了激进主义流派和解构主义流派。

| 流派名称 | 流派别称 |

|---|---|

| 亚马逊女性主义(Amazon feminism) | |

| 文化女性主义(Cultural feminism) | |

| 生态女性主义(Ecofeminism) | |

| 个人及自由意志女性主义(Free will and personal Feminism) | 自由意志女性主义(libertarian feminism)、个人女性主义(individualist feminism) |

| 唯物主义女性主义(Material feminism) | |

| 公平和性别女性主义(Equity and gender feminism) | 公平女性主义(Equity Feminism)、性别女性主义(Gender feminism)、 |

| 存在主义女性主义(Existentialist Feminism) | 法国女性主义(French feminism) |

| 大众文化女性主义(Pop-feminism) | 流行女性主义 |

| 自由主义女性主义(liberal feminism) | |

| 马克思主义女性主义(Marxist feminism) | |

| 社会主义女性主义(Socialist feminism) | |

| 激进主义女性主义(Radical feminism) | 激进女性主义 |

| 性积极女性主义(sex-positive feminism) | 性解放女性主义(Sexually liberal feminism) |

| 心理分析女性主义(Psychoanalytical feminism) | 精神分析女性主义 |

| 女同性恋女性主义(lesbian feminism) | 隔离女性主义(Lesbian separationism)、性别分离女性主义(separatist feminism) |

| 第三世界女性主义(Third World Feminism) | |

| 跨性别女性主义(Transfeminism) | |

| 后现代女性主义(post-feminist) | 原型女性主义(Proto-feminist) |

| 网络女性主义(Cyberfeminism) | |

| 丝绒女性主义(Fluffy feminism) | |

| 妇女神学(Feminist theology) | 女性主义神学 |

关系

| 流派名称 | 流派别称 |

|---|---|

| 亚马逊女性主义(Amazon feminism) | |

| 文化女性主义(Cultural feminism) | |

| 生态女性主义(Ecofeminism) | |

| 个人及自由意志女性主义(Free will and personal Feminism) | 自由意志女性主义(libertarian feminism)、个人女性主义(individualist feminism) |

| 唯物主义女性主义(Material feminism) | |

| 公平和性别女性主义(Equity and gender feminism) | 公平女性主义(Equity Feminism)、性别女性主义(Gender feminism)、 |

| 存在主义女性主义(Existentialist Feminism) | 法国女性主义(French feminism) |

| 大众文化女性主义(Pop-feminism) | 流行女性主义 |

| 自由主义女性主义(liberal feminism) | |

| 马克思主义女性主义(Marxist feminism) | |

| 社会主义女性主义(Socialist feminism) | |

| 激进主义女性主义(Radical feminism) | 激进女性主义 |

| 性积极女性主义(sex-positive feminism) | 性解放女性主义(Sexually liberal feminism) |

| 心理分析女性主义(Psychoanalytical feminism) | 精神分析女性主义 |

| 女同性恋女性主义(lesbian feminism) | 隔离女性主义(Lesbian separationism)、性别分离女性主义(separatist feminism) |

| 第三世界女性主义(Third World Feminism) | |

| 跨性别女性主义(Transfeminism) | |

| 后现代女性主义(post-feminist) | 原型女性主义(Proto-feminist) |

| 网络女性主义(Cyberfeminism) | |

| 丝绒女性主义(Fluffy feminism) | |

| 妇女神学(Feminist theology) | 女性主义神学 |

社会影响

大部分的女性主义者在政治上采取整体观的行动路线,他们相信马丁·路德·金所说的:“任何一个地方发生的不公义都是对所有地方公义的威胁。(A threat to justice anywhere is a threat to justice everywhere.)”因此,有些女性主义者通常都会去支持其他社会运动,比如公民权利运动、同性恋权利运动、以及最近的父亲权利运动。同时,许多黑人女性主义者如贝儿·胡克斯(bell hooks),批评女性主义运动为白人女性所把持。女性主义者所宣称的女性不利之处,通常都是西方社会中女性的处境,而和黑人女性生活较没有关系。这个观念正是后殖民女性主义的关键点。许多黑人女性主义者会比较喜欢使用女人主义(womanism)这个名词来表示她们的观点。“(女人主义(womanism)之于女性主义(feminism),有如薰衣草的紫色之于薰衣草。”——美国作家艾丽斯·沃克在她的杂文集首点出这句话,亦点出了女人同女性主义微妙关系的本质。)[3]

然而,有时候女性主义者会对跨性别运动保持警戒距离,因为后者挑战了男性和女性之间的差异。跨性者与性别认同为女性的变性者会被排除在某些“只限女性”的场合之外,并且会被某些女性主义者所排拒,因为她们认为一个生下来就是男性的人,不可能真正了解女性所受到的压迫。这种观点被跨性者批评为跨性别恐惧症(transphobic),并且认为对性别多元者的歧视是另外一种面貌的异性恋主义和父权压迫。参见跨性别女性主义和性别研究。

公民权的影响

有些女权运动者认为以下这些方面仍有许多需要努力的地方,但有些并不同意,并且声称基本上已经赢了这场奋战。

语言的影响

女性主义在西方社会取得了不少重要的影响,当中包括女性投票权;较为平等的工资;提出离婚的主动权与“无过失离婚”的出现;安全堕胎与结扎的权利;获得大学教育的权利等。女性主义法学对中国乃至世界各国的立法都产生了不可忽视的影响。[4]

同性恋的影响

很多说英语的女性主义者都支持使用无性别意识的语言,例如以“Ms”统指所有已婚和未婚的女性,或在不清楚性别时用“他(he)或她(she)”指明,而不只是用“他”。女性主义者也支持使用包含二性元素的语言,例如以“humanity”取代“mankind”(指人类)。女性主义者希望改变语言的运用,并非希望要求女性有平等权利或在政治论述中取得影响。它可以被视为改变有“性别歧视”元素的语言的尝试,提出在英语中很多具有重男性色彩的例子(如用“他”(he)形容婴孩)。女性主义者认为语言直接地影响了现实中的观念(见萨丕尔-沃尔夫假设)。

就业率的增加

十九世纪末到二十世纪上半叶的女权运动,是在基督教文明形成后西方世界首次公开讨论性的非生殖作用。而同性恋性行为的第一特征,就是不具有繁殖功能。因此,女性主义公开讨论性爱的非繁殖功能,就像是开了一道泄洪闸,为之后的各种性别性向运动奠定了基础。

历史上,女权运动和同性恋权利运动一直摩擦多于合作,二者的交集基本局限在女同性恋上。

姓氏自主权增加

女性主义运动带来了美国和欧洲女性就业率的大幅度上升。1950年代美国婚后女性就业率仅为11%,甚至少于1920年代。经历了在1960年代、1970年代伴随着带有浓烈地左翼色彩的民权运动而出现的的女性运动高潮后,1978年美国已婚女性就业率上升到50%。1997年达到61%,在21世纪初头几年的经济繁荣期时,认同“返回家庭相夫教子”的“选择女性主义”回潮,已婚女性就业率曾经回落到54%,在2008年底世界金融危机爆发后,因为生活压力增大所迫,美国已婚女性就业率重新上扬,在2010年上升到69%左右,与在改革开放30多年后婚后女性就业率下降到77%的中国大陆已相差不远。

自由女性

西方国家女子出嫁后从夫姓是一个历史悠久的习俗。从1960年代后期至1990年代早期,伴随着女性主义的进展,西方女士结婚后选择保留其娘家姓氏,或者是用连字号形式显示其婚后的名称的百分点有轻微上升的趋势。近 年来,更多会使用 Mrs. “妻子的名字”“丈夫的姓氏”。大体上来说,英美等国家的女性结婚后是否冠夫性,是可以由女性自行决定的。

在某些国家的管辖权限 (jurisdictions), 妻子的姓氏会自动转变为丈夫的姓氏以保其法律上的合法地位。现 在女士可以容易地更改她的婚後姓名,而这个改变不再是违宪的了。 在某些地方,民事诉讼案及宪法的更改使得男士亦可以容易地更改婚后姓名,例如在英属哥伦比亚。

曾经在学术期刊发表文章而用婚前姓氏的女士,即使在婚后,她们亦不会从夫姓,以保持其䜣旧著作对学术界所作出的贡献。这个惯例在女医生、女律师事务所及其他专业也很重要。

内容

自由女神像自由女性主义在时间上是所有女性主义的流派的起点,在理论上也是其他各派的出发点或修正和改造的对象。其批判对象主要是法律上、形式上的不平等,所以批判力非常有限,改革诉求也显得过于温和。

自由女神像自由女性主义在时间上是所有女性主义的流派的起点,在理论上也是其他各派的出发点或修正和改造的对象。其批判对象主要是法律上、形式上的不平等,所以批判力非常有限,改革诉求也显得过于温和。

代表人物

十八世纪欧洲女性者因为新资产阶级男人反抗君权的启发而开始质疑男权的神圣性。自由主义崇尚理性,主张人之为人是因为具有推理能力,而非因徒具人之形体,所有人在接受教育以后都具备同等的理性,故应平等对待。而且强调人性不分性别,女人亦具有理性思辩能力,男女不平等是习俗以及两性差别教育造成的,为了消弭人为不平等,应给予女性同质的教育;同时由于在兴趣、才能方面个人差异远大于性别差异,女性应有充分和平等的机会作选择,以便人尽其才,为社会提供更充沛的人力资源,提高竞争力,此外,法律应不分性别,男女一视同仁。妇女运动在七零和八零年代深受自由主义女性主义的影响,如“先做人,再做男人或女人”,“人尽其才”,及反对妇女保障名额、修改法律中的性别歧视等主张都十足展现追求平等的精神。

自由主义女性主义在二十世纪后期的发展趋势是扩大公领域范围,增强国家保护弱势个人(如家庭暴力的受害者)的公权力;并且有鉴于个人自我实现的机会深受经济力影响,而愈益注意经济分配的公平性,主张应由政府积极介入以减轻市场经济祸害;在法律方面则由消极的反对性别歧视的立法,进而积极以立法消除歧视或矫正已有的不平等。如公设托儿所、受害妇女庇护所、加强就业训练都是现年来自由女性主义强调的重点。八零年代以后的自由派女性主义者,终于体认到做一个齐家治国的女超人并不容易,故提出家务分工、弹性工时及减轻男性养家重担等概念。

批评

玛丽·沃斯通克拉夫特《女权辩护》十八世纪英国的玛丽·沃斯通克拉夫特(Mary Wollstonecraft),最有名的著作发表于1972年的《女权辩护》(A Vindication of the Rights of Woman)。他认为女性存在的首要目标是做一个理性的人,而理性的实践则是透过妻子与母亲的身份来表达。

玛丽·沃斯通克拉夫特《女权辩护》十八世纪英国的玛丽·沃斯通克拉夫特(Mary Wollstonecraft),最有名的著作发表于1972年的《女权辩护》(A Vindication of the Rights of Woman)。他认为女性存在的首要目标是做一个理性的人,而理性的实践则是透过妻子与母亲的身份来表达。

十九世纪美国的玛格丽特·芙乐(Margaret Fuller)不仅主张女性在法律地位和世俗生活理的权利,并更进一步的从存在哲学的观点,强调女性有追求内在自由的权利。即包括心灵的充实、智识的成长、理性与创造力的激发。芙乐认为母职是女性生活的一部份而不是全部,女性必须超越特定的家庭关系而去追求自我成长。而且特别指出女性的自我成长不是为了作一个称职的妻子或母亲,而是为了自我成长与自我实现。芙乐强调女性特质,不鼓励女性和男性直接竞争较劲。虽然男女特质不一样,但女性所拥有的权利却是相同的。芙乐一方面争取女性的平等权利,同时其思想亦具有浓厚的宗教与存在哲学的意味。

约翰·穆勒十九世纪英国的约翰·穆勒(John Stuart Mill)将女性权益的观点表现于《妇女的屈从地位》(The Subjection of Woman)一书。穆勒指出法律的不平等使得婚姻制度的婚姻关系犹如主人与奴隶的关系。穆勒将政治哲学里公共领域的契约概念扩充到婚姻关系,认为婚姻契约必须经由当事人同意,在平等的条件下订定共同生活的方式。契约精神就是自主与自我决定,婚姻契约使女性不会在违反自身自由意志的情况下结婚。穆勒主张女性应有一技之长与经济独立的能力,这样才不会为了长期饭票而无奈地走进婚姻。穆勒也从自由竞争的观点指出,女性的能力如果真的不如男性,那麼不胜任的女性就会在竞争过程中被淘汰,不需要一开始就排除女性竞争的机会,开放机会给女性会给社会带来更多优秀的人才,使社会的运作更有效率。

约翰·穆勒十九世纪英国的约翰·穆勒(John Stuart Mill)将女性权益的观点表现于《妇女的屈从地位》(The Subjection of Woman)一书。穆勒指出法律的不平等使得婚姻制度的婚姻关系犹如主人与奴隶的关系。穆勒将政治哲学里公共领域的契约概念扩充到婚姻关系,认为婚姻契约必须经由当事人同意,在平等的条件下订定共同生活的方式。契约精神就是自主与自我决定,婚姻契约使女性不会在违反自身自由意志的情况下结婚。穆勒主张女性应有一技之长与经济独立的能力,这样才不会为了长期饭票而无奈地走进婚姻。穆勒也从自由竞争的观点指出,女性的能力如果真的不如男性,那麼不胜任的女性就会在竞争过程中被淘汰,不需要一开始就排除女性竞争的机会,开放机会给女性会给社会带来更多优秀的人才,使社会的运作更有效率。

约翰·穆勒、玛丽·沃斯通克拉夫特,两人均认为一般女性婚后应以家庭为主,女性的潜能主要是在家庭的领域里发展,不需要外出工作。但是男女的权利是相同的,那些特别优秀的特殊女性,应该不受任何阻碍,自由发挥他们的才能,甚至和男性一较长短。 整体而言,穆勒倾向伴侣式婚姻的理想,认为女性受良好教育才能成为丈夫知识上、精神上的伴侣。女人充实自己仍是为了男人,伴侣式婚姻理想说穿了就是要求女人“有点聪明但又不要太聪明”。

贝蒂·弗里丹(Betty Friedan)当代美国的贝蒂·弗里丹(Betty Friedan)承继了十八世纪以来自由主义的基本主张,但同时更加强调女性在公共领域的参与。其名著《女性的奥秘》(The Feminine Mystique)则对女性的家庭角色展开锐利的解析与批评。弗里丹认为为了发挥自我潜能,鼓励妇女和男性一样从事公共领域的活动。在父权社会的文化机制下,竭尽的塑造一个快乐、满足、幸福的家庭主妇形象,使得妇女自幼就向往这个形象,并把自己的一生寄托于家庭与婚姻关系。但这个理想的形象,只是迷思。由于家庭结构本质上缺乏有形的结构及酬赏制度,而且日复一日的重复同样的琐碎的工作,受过教育的现代妇女并不能从家庭主妇的角色上得到成就感及自我实现。

贝蒂·弗里丹(Betty Friedan)当代美国的贝蒂·弗里丹(Betty Friedan)承继了十八世纪以来自由主义的基本主张,但同时更加强调女性在公共领域的参与。其名著《女性的奥秘》(The Feminine Mystique)则对女性的家庭角色展开锐利的解析与批评。弗里丹认为为了发挥自我潜能,鼓励妇女和男性一样从事公共领域的活动。在父权社会的文化机制下,竭尽的塑造一个快乐、满足、幸福的家庭主妇形象,使得妇女自幼就向往这个形象,并把自己的一生寄托于家庭与婚姻关系。但这个理想的形象,只是迷思。由于家庭结构本质上缺乏有形的结构及酬赏制度,而且日复一日的重复同样的琐碎的工作,受过教育的现代妇女并不能从家庭主妇的角色上得到成就感及自我实现。

弗里丹鼓励女性放弃以家庭主妇的形象做为自我认同,但弗里丹也并未提倡女性在实质上放弃家庭生活,而是在事业与家庭间取得平衡。女性应从整体角度从事生涯规划,将家庭与事业都事先纳入发展计画中,生育小孩尤应事先规画,并将帮忙的人选安排好,并极力的鼓吹托儿所的设置。弗里丹认为女性可以同时兼顾家庭与事业,而以事业为主。

激进女性

过份崇尚男性价值,重视心智胜于情感、身体。

强调个人先于社会,忽略了个人生活于社会网路之中,即使在出生前仍未能逃脱社会关系的左右(如妓女堕胎)。

抽象的、形式的平等未顾及个人因种族、年龄、性别阶级之异而产生不同的历史、社会关系以及不同的需求和能力。

自由女性主义在许多问题上属于稳健派,远不如激进女性主义那么激烈。也正因如此,自由女性主义没有取得女权运动的实质性进展,就连法律上的平等都未能成功争取到。

父权制度

激进女性主义先驱:凯特·米利特激进女性主义诞生于60年代末、70年代初,主要的发源地是纽约与波士顿。它是从男性新左派(New Left)的阵营里发展出来的。当时一些投身民权运动的进步妇女在运动里得到次等待遇,他们被男同志视为低下者、服侍者、性对象,也争取不到发言权,因而在愤怒、幻灭之余弃绝新左派而独立出来。他们使用“激进(或基进)”(radical)一词,主要取其语源上的“根”(root)的意义。他们主张妇女的受压迫是所有其他种族的、经济的、政治的等等压迫的枝桠。是以“激进”一词,一方面系指较新左派更根本的革命立场,另一方面也暗示较自由派女性主义更广泛、深入的进步性。

激进女性主义先驱:凯特·米利特激进女性主义诞生于60年代末、70年代初,主要的发源地是纽约与波士顿。它是从男性新左派(New Left)的阵营里发展出来的。当时一些投身民权运动的进步妇女在运动里得到次等待遇,他们被男同志视为低下者、服侍者、性对象,也争取不到发言权,因而在愤怒、幻灭之余弃绝新左派而独立出来。他们使用“激进(或基进)”(radical)一词,主要取其语源上的“根”(root)的意义。他们主张妇女的受压迫是所有其他种族的、经济的、政治的等等压迫的枝桠。是以“激进”一词,一方面系指较新左派更根本的革命立场,另一方面也暗示较自由派女性主义更广泛、深入的进步性。

激进女性主义的重点:主张女人所受的压迫是最古老、最深刻的剥削形式,且是一切压迫的基础,并企图找出妇女摆脱压迫的途径。他所谈论的议题多与女人有切身关系,包括性别角色、爱情、婚姻、家庭、生育、母亲角色、色情、强暴,乃至女人的身体、心理等,处处都直接触及了女人的身心,发出了女人最赤裸的声音。

性别角色

杰梅茵·格里尔(Germaine Greer)从男性主导的运动里撤退出来的激进女性主义者发现,父权制度(patriarchy),或男权制才是妇女受压迫的根源。最早看出这一点的人之一是杰梅茵·格里尔(Germaine Greer)。

杰梅茵·格里尔(Germaine Greer)从男性主导的运动里撤退出来的激进女性主义者发现,父权制度(patriarchy),或男权制才是妇女受压迫的根源。最早看出这一点的人之一是杰梅茵·格里尔(Germaine Greer)。

杰梅茵·格里尔(Germaine Greer)以《女太监》(The Female Eunuch)一书阐述她的基本基本理念:女人是被动的性存在,因为他被男人阉割了。格里尔攻击女性受制于社会“永恒的阴柔”的刻板印象理念。她强调解放妇女的性;主张妇女应发展他们的性,并将它表现在整个人格里。她还提供解放的主要方法,即以快乐原理取代强制性与强迫性的行为。鼓励女人勇敢的尝试新的、自由的性生活规则,以及起来反抗,因为女人是最受压迫的阶级。

凯特·米利特(Kate Millett)在其经典之作《性政治》(Sexual Politics)一书里大声说“性即政治”,并使用“男权制”一词来指涉世界上许多地方控制女人的事实,它后来成为女性主义著作的标准词汇。米利特指出,父权制度夸大男女的生理差异,以确保男性拥有支配角色,女性拥有附属角色。社会藉性别角色刻板化的过程,使妇女接受他们的次等地位。而父权制度的主要支柱,即米利特所说的“性政治”。

玛丽·戴莉(Mary Daly)玛丽·戴莉(Mary Daly)的《妇女生态》(Gyn╱Ecology)一书,为激进女性主义的旅程绘制了一面地图。此书分三阶段:第一阶段评击父权制度。第二阶段详述“虐待仪式”,如印度的寡妇自焚殉夫、中国的缠足、非洲的阴蒂切除与阴道口缝合术、欧洲过去的焚烧女巫乃至现今普及的避孕药品等。戴莉认为这些仪式全被男性学者以价值中立的语言及概念化著述正当化了,而未被揭露,因此,父权制度的学术是虐待性仪式的延伸与持续。第三阶段:建议妇女退出一切的父权制度,从事一个“认知、行动、自我本位的过程”,创造一个认同女人的新环境,此即“妇女生态”的形成。

玛丽·戴莉(Mary Daly)玛丽·戴莉(Mary Daly)的《妇女生态》(Gyn╱Ecology)一书,为激进女性主义的旅程绘制了一面地图。此书分三阶段:第一阶段评击父权制度。第二阶段详述“虐待仪式”,如印度的寡妇自焚殉夫、中国的缠足、非洲的阴蒂切除与阴道口缝合术、欧洲过去的焚烧女巫乃至现今普及的避孕药品等。戴莉认为这些仪式全被男性学者以价值中立的语言及概念化著述正当化了,而未被揭露,因此,父权制度的学术是虐待性仪式的延伸与持续。第三阶段:建议妇女退出一切的父权制度,从事一个“认知、行动、自我本位的过程”,创造一个认同女人的新环境,此即“妇女生态”的形成。

支配关系

在70年代初,性别差异被激进女性主义者视为女性受压迫的主要根源,70年代中期起,阴阳同体观受到排斥而发展出妇女本位观,女性异质(female differeces,女性不同于男性的特质)不再被认为是妇女被压迫的根源,而反被视为妇女力量的来源及解放种子,也是社会变革的契机。

拥抱阴阳同体论(中性 androgyny):早期的激进女性主义者看出妇女受压迫的根源是性别制度(sex╱gender system),便努力思索去除这个制度的方法。一是排除性别区别,即朝阴阳同体文化努力;一是不与男性发生关系,即拒绝或改变异性恋制度,采取性别分离主义,而女同性恋女性主义乃是最彻底的方式。心理学家桑德拉·贝姆(Sandra Bem)的阴阳同体测试显示:最伶俐、有成就者最具阴阳同体性格者,而且阴阳同体心理学可以消除性别刻板印象所造成的问题。在贝姆的分析里,深深困扰女性主义者生产育幼问题便可迎刃而解。一旦所有男女在心理上都是阴阳同体人,生小孩与否便完全是妇女的个人选择,而育幼的问题也会因男人新发展的抚育本能而得到解决。

玛丽林·弗仑区“重新阐释”的阴阳同体:玛丽林·弗仑区(Marilyn French)从人类社会的演化过程来探索父权制度及男女特性的形成,并论证支配权力是支撑父权制度的奴役性意识型态,而共享快乐是可以破解父权制度的解放性意识型态。弗仑区的新阴阳同体人是个完全发挥潜力的人,她结合了所有传统的做女人的优点与做男人的优点。

莫妮卡·威蒂格与安德里亚·德沃金“追求无性社会的极致”:美国的激进女性主义者大都认为生小孩是自然的,莫妮卡·威蒂格(Monique Wittig)却不这样认为,她说:生小孩是一“强迫生产”的历史过程,但我们却“把它看成是一个‘自然的’、‘生理的’过程,而忘记了在我们社会里生育是计划的(在人口上),忘了我们自己是被设定了要生产小孩的,而它是‘除战争外’唯一呈现如此大死亡危险的社会活动。”威蒂格也否认女人的身体是生理的既成事实。安德里亚·德沃金(Andrea Dworkin)认为,我们总将人概念化成一定是男的或女的,是扭曲了人类有非常多样的跨性特徵的事实。德沃金认为我们的生理理论是一种社会建构,其分类是符合男性利益的。而这也就是费尔史东所说的“消除生理性别区别本身”,是追求一个无性别社会的极致了。

妇女本位观:普遍地颂扬做女人(womanhood),包括女人的成就、文化、精神、同性恋,还有身体,特别强调女性生理固有的力量,以及与生理有关的创造力。女性的生理与心理遂成为妇女解放的力量来源。如心理学家米勒(J. B. Miller)《女性新心理学》。

分离主义——创造女人文化:某些激进女性主义采取与男人决裂的方式来解决妇女受压迫的问题——即分离主义,其中色彩最显明者为女同性恋者。她们说:假如我们的心态是认同男人的,我们永远无法实现我们做为人的自主性,并教导其他妇女要做“认同女人的女人”。

母亲角色

性是男性权力所在:激进女性主义者认为,女人的性是为男人而存在,而男人的性并不是为女人存在,如娼妓制度、色情、强暴、性骚扰。故认为只要有正确的法律与政治制度,异性恋关系会是平等的;只要有正确的经济制度,异性恋关系也将不会是剥削的、疏离的、压制的。激进女性主义相信,除非性能加以重新构想、重新建构,否则女人将永远附属于男人。

女同性恋女性主义——与男人毫无性关连;

强暴是父权制度的秘方;

反色情;

结语

舒拉米斯·费尔史东(Shulamith Firestone)“反对生理母亲的身分”:她说男女不平等的根源在于生殖功能的不同,所以提出变通的办法:即体外的人工生育。一方面是可靠的避孕技术,一方面是子宫外的生育。这样,妇女可以避开“野蛮”的怀孕,男人也可以有小孩,人们便可能消除生理决定性别分工,将生育小孩的角色交由整个社会分摊,如此妇女的解放才能完成。

安·奥克利(Ann Oakley)“母亲是被造就的”:母亲的身分是建立在三个看法上的迷思:所有女人都必须是母亲、所有母亲都需要小孩、所有小孩都需要他们的母亲。奥克利认为它们是社会与文化制约的产物,是具有压迫性目的的。母亲非生成的,而是被造成的。小孩对母亲的需要并不大于对父亲的需要;一对一的育幼方式不必然优于集体的社会化或“多数母亲”。

阿德里安·里奇(Adrienne Rich)“肯定母亲身分经验的部分”:阿德里安·里奇(Adrienne Rich)在《女人所生》(Of Woman Born)一书中指出,男人对女人的生殖力是妒忌与害怕的,因他们了解“地球上所有的人类都是女人所生的”。她认为女人应有权在人工生育与自然生育之间作一选择。里奇认为,母亲角色本身具有创造与快乐的潜力,造成妇女受奴役的根本,不是妇女的生育能力,而是社会的政治经济体制。因此,应该要摧毁母亲角色的制度,而不是要废除母亲角色。

影响

激进女性主义是紧绕著妇女的性别角色而发展。

阴阳同体观更加巩固了性别刻板印象,并不十分受欢迎。

从女人受压迫的原因归诸于女人的身体因素,解脱出认为男人的生理才是女人受压迫的问题所在。故女人的生理特性,尤其是生产哺育小孩的能力,更被视为妇女力量的来源与解放的种子,妇女的生理现象于是从负面的存在变成了正面的资产。

马克思女

采取一种彻底的新的角度来解释社会现实,因而根本地改变了传统的政治理论,对社会科学做了重大的补白并产生强烈的冲击,其有关性、性别、再生产等的种种理论与争辩尤其是有不可磨灭的贡献。直接将矛头指向男人,敢于与男性决裂,相当地改变了妇运的色彩。

内容

马克思与恩格斯依据布兰笙(Bryson)的划分,社会主义女性主义泛指十九世纪初叶以来,凡主张妇女解放必须通过社会、政治与经济结构等全面性社会改造方能达成女性主义的思潮。在此广泛的定义下,马克思女性主义也算是社会主义女性主义的分支。卡尔·马克思、弗里德里希·恩格斯以“科学的”分析方法,特别是历史唯物主义(historical materialism),突显人的生物性和社会性之间的辩证关系,说明人性并非一成不变,而是在特定历史情境、生产活动中形成的,并且强调阶级社会对个人意识形态和日常生活结构的影响,这些观点都对女性主义者有重要启发。

马克思与恩格斯依据布兰笙(Bryson)的划分,社会主义女性主义泛指十九世纪初叶以来,凡主张妇女解放必须通过社会、政治与经济结构等全面性社会改造方能达成女性主义的思潮。在此广泛的定义下,马克思女性主义也算是社会主义女性主义的分支。卡尔·马克思、弗里德里希·恩格斯以“科学的”分析方法,特别是历史唯物主义(historical materialism),突显人的生物性和社会性之间的辩证关系,说明人性并非一成不变,而是在特定历史情境、生产活动中形成的,并且强调阶级社会对个人意识形态和日常生活结构的影响,这些观点都对女性主义者有重要启发。

理论

马克思社会主义和乌托邦社会主义均认为资本主义与私有财产制度是制造妇女受压迫的根源,必须取消这种制度,实现社会主义,妇女解放方可能实现。马克思主义者的首要革命策略是阶级斗争,强调资本主义与阶级制度是妇女受压迫的唯一根源。于是,性别压迫被化约成经济问题,妇女问题被纳入阶级与国家问题之范畴,婚姻、生育与家庭议题都沦为芝麻小事。女性一直在社会主义运动中扮演重要的角色,但是他们要求推翻性别压迫的热望仅在某些时候受到男同志的重视。虽然左派运动始终带有性别偏见,但仍提供女性主义者最友善的生存空间。1960年代美国新左派高涨,当时男学生掌控运动决策权,女学生只能跑跑龙套,外加性伴侣的角色;并认为妇女解放本是小事,岂可与种族、阶级、反战等重大议题相提并论。燃起1960年代美国妇运的两支生力军,其一就是这些与左派决裂的“激进”、愤怒的女大学生,这些出走的女大学生后来又发展出两派:一派是“激进女性主义流派”思潮(radical feminism),反扑马克思主义;另一派仍信奉马克思历史唯物主义,并撷取盛行一时的“青年马克思”(新马)的人道主义,接纳基进派与心里分析学派的部分理念,融合而成“当代社会主义女性主义”,活跃于1970、1980年代英美学院中。

乌托邦社会主义坚持唯有两性在知性、权利、财富上皆达到平等,社会主义追求人性全面改造的目标方能实现。马克思则悖离这项理念,罔顾性别压迫,强调阶级剥削才是社会不平等的根源。

基础

(一)历史唯物主义、人性;

(二)阶级、阶级意识和假意识;

(三)异化;

(四)劳动价值论;

(五)实践;

策略

《家庭、私有制和国家的起源》(Der Ursprung der Familie,des Privateigentums und des Staats)在1884年出版,本书乃弗里德里希·恩格斯根据卡尔·马克思的历史唯物论与经济理论为基础,配合大量原始部落的人类学资料,由托马斯·亨特·摩尔根(Thomas Hunt Morgan)所著的《古代社会》(Ancient Society)。恩格斯在书中强调自古以来妇女的婚姻家庭地位与社会政治权利,总是被其经济地位所制约,而经济地位则受到历代生产方式的影响。在恩格斯的理论中,一夫一妻制的最大问题在于男性拥有私有财产以及妇女被排除于经济制度之外。所以,妇女解放不是要废除一夫一妻家庭制度,而是要摧毁两性分工与私有财产制。

存在女性

(一)让妇女参与公共生产行业;

(二)让育幼成为国家之事;

(三)公有化生产资源,取消生产工具私有制;

恩格斯强调这些策略都是建立自由平等的婚姻家庭制度所需要的物质基础。妇女唯有获得基本的经济保障,择偶时方能不顾虑经济,婚后也不必容忍丈夫的暴力。唯有当爱情成为婚姻的唯一基石,娼妓制度方可能消失,一夫一妻制度始能真正落实以爱为基础的理想。

乌托邦社会主义与马克思社会主义虽提出几项相同的妇女解放策略,如公有化生产工具、集体化育幼、妇女进入生产工业等,但在立论上则有相当大的差异。十九世纪乌托邦女性主义者强调婚姻和家庭制度是制造两性对立与扭曲人性的主要社会制度,男性将在婚姻家庭关系中习得宰制妻儿的性格带入公领域,进一步恶化资本主义社会的竞争与剥削本质。所以,主张妇女解放的关键不在于获得与男性同等的权利,而是整个社会制度需要革故鼎新,人的情感、性格与欲望需要重新归正。

恩格斯与马克思则认为妇女屈从的主因在于资本主义将妇女排除于生产领域之外,造成妇女倚赖性的经济地位。这种立论完全忽视男性个人欲宰制女性的自私心态及营构这种心态的社会组织与父权意识。马、恩虽也强调人性解放,但仅是阶级不平等及男性劳工受到剥削的异化,并没有意识到两性不平等本身就是一种社会关系剥削与人性异化的状态。

方向

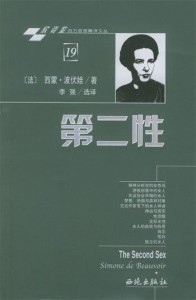

西蒙娜·德·波伏娃(Simone de Beauvoir)以西蒙娜·德·波伏娃(Simone de Beauvoir)的《第二性》(Le Deuxième Sexe, 1949)为代表作。这部巨著于1949年在法国出版,全面探讨自古以来女人在男性掌控的世界中沦为他者——第二性——的处境,挑战所有本质论的女性主义与反女性主义(Antifeminism),提出“女人不是天生的,而是后天被造就的。”(One is not born, but rather becomes, a woman.),主张没有永恒固定的女性气质或女人的宿命。尽管女人这样一个“与全体人类一样自由而独立的存在,却发现自己在这世界上为男人逼迫,不得不采取‘他者’(the other)的身份”,但透过存在主义所强调的诚实面对自我与处境,勇敢地作抉择,努力改变处境,女人仍然可以重新定义自己的存在,进而全面参与塑造过去一直由男人所塑造的世界。[5]

西蒙娜·德·波伏娃(Simone de Beauvoir)以西蒙娜·德·波伏娃(Simone de Beauvoir)的《第二性》(Le Deuxième Sexe, 1949)为代表作。这部巨著于1949年在法国出版,全面探讨自古以来女人在男性掌控的世界中沦为他者——第二性——的处境,挑战所有本质论的女性主义与反女性主义(Antifeminism),提出“女人不是天生的,而是后天被造就的。”(One is not born, but rather becomes, a woman.),主张没有永恒固定的女性气质或女人的宿命。尽管女人这样一个“与全体人类一样自由而独立的存在,却发现自己在这世界上为男人逼迫,不得不采取‘他者’(the other)的身份”,但透过存在主义所强调的诚实面对自我与处境,勇敢地作抉择,努力改变处境,女人仍然可以重新定义自己的存在,进而全面参与塑造过去一直由男人所塑造的世界。[5]

内容

波伏娃在《第二性》中所论述的三个方向,至今仍是女性主义的主要讨论范围:

(一)性别差异的起源;

(二)性别差异及不平等的内容及衍义;

(三)两性应如何生活;

商榷

《第二性》存在主义发展于第二次大战之后的法国,其功能在重建人们劫后余生的自信。沙特主张,个人在本质上是自由独立的,在追求自由的过程中,他会遭遇其他人,其他人亦有其自我意识。个人存在他人的意识中,因而对对方而言,他是一个客体。所谓客体是具有固定特质,而非全然自由的。个体经由不完全认同那个固定的性质,永远企图超越它去探索新状况而保持自我的独立性。因此在每个自由主体之间存有无可避免的敌意,彼此视对方威胁了自己的自由,为了克服对方的威胁,他设法去使其臣服,否定其自由,使之成为一个固定特质,相对于自己而存在的客体——他者。

《第二性》存在主义发展于第二次大战之后的法国,其功能在重建人们劫后余生的自信。沙特主张,个人在本质上是自由独立的,在追求自由的过程中,他会遭遇其他人,其他人亦有其自我意识。个人存在他人的意识中,因而对对方而言,他是一个客体。所谓客体是具有固定特质,而非全然自由的。个体经由不完全认同那个固定的性质,永远企图超越它去探索新状况而保持自我的独立性。因此在每个自由主体之间存有无可避免的敌意,彼此视对方威胁了自己的自由,为了克服对方的威胁,他设法去使其臣服,否定其自由,使之成为一个固定特质,相对于自己而存在的客体——他者。

波伏娃应用这个理论来解释男女的相对关系:在人类早期男女的自由之战中,女人受到身体的拖累而失去了自主性,变得因男人而存在,以后一代接一代的女人都没有牢牢守住自己的自由,而自认失败,因为女人没有败绩,而使得失败显得难以避免,没有任何改变的可能。

可是波伏娃否认所谓的女性特质是天生的,作为一个自由的主体,他可以定义自己的内涵。波伏娃主张女人拒绝传统女性角色,自由独立生活,也因而被批评过于认同男性以及对妇女的真实处境和历史了解不足。

女同性恋女性主义流派

一些基本观念与关键词,如自觉存在、自体存在、超越、内宥等词语过于艰涩难懂,因此《第二性》不是大多数女性可以亲近的。

波伏娃所探讨的女性真实经验太以他自己——法国人资产阶级——为中心,并暗示这是举世皆然的女性经验,过于局限与偏见。

波伏娃对女人身体的态度倾向负面。波伏娃的存在主义使他视身体为顽强且无法摆脱的客体,限制了意识主体的自由,特别是身体的一死,意识、主体性、自由也告终所以身体代表死亡的力量。

波伏娃太全面接受以男性为常模的价值观。而且波伏娃要女性接受男性价值,却未相应地要求男性接受女性的价值。他认为新女性可刺激男性接受更平等的两性关系,却未具体的要求男性调整角色,也从事家务、育婴。他期待女童接受性别平等的教育,但也不曾提出对男童教育的改革方向。

定义

女同性恋女性主义标志(黑三角)女同性恋理论伴随著70年代激进女性主义之发展而崛起,到90年代卓然成家,历经不同历史时段与种族、阶级、文化差异之冲击,女妇女运动和同性恋运动相互合纵连横,以凸显性倾向(sexuality)与性别(gender)、异性恋机制与父权结构之勾连。

女同性恋女性主义标志(黑三角)女同性恋理论伴随著70年代激进女性主义之发展而崛起,到90年代卓然成家,历经不同历史时段与种族、阶级、文化差异之冲击,女妇女运动和同性恋运动相互合纵连横,以凸显性倾向(sexuality)与性别(gender)、异性恋机制与父权结构之勾连。

历史

女同性恋女性主义海报阿德里安·里奇(Adrienne Rich)认为:“所有女人皆为女同性恋”;莫妮卡·威蒂格(Monique Wittig)认为:“女同性恋不是女人”;有人认为女同性恋乃肤血乳骨的信誓承诺;有人则以为“女同性恋”乃相当晚近的历史建构,并不指涉任何文化变异和历史决定论架构之外唯一永恒存在的女同性恋本质。各家说法纷纭,莫衷一是。[6]

女同性恋女性主义海报阿德里安·里奇(Adrienne Rich)认为:“所有女人皆为女同性恋”;莫妮卡·威蒂格(Monique Wittig)认为:“女同性恋不是女人”;有人认为女同性恋乃肤血乳骨的信誓承诺;有人则以为“女同性恋”乃相当晚近的历史建构,并不指涉任何文化变异和历史决定论架构之外唯一永恒存在的女同性恋本质。各家说法纷纭,莫衷一是。[6]

在女同性恋女性主义的概念中,女同性恋并不完全是一个性倾向的问题,而是每一个想要认同为女性、从而终结男性优势的女性都必须做出的一个政治上的选择,因此又被称为政治女同性恋者(political lesbian)。

沿革

萨福(约前630或612~约前592或560)1950年代末到1960年代末的民权运动,在美国全国范围内唤起对于种族问题的重视,与此平行的女性主义运动,也通过大量的街头运动、政治论述与文化创作,来唤起社会对于工作场所和公共领域中女性所受歧视的重视。1969年“石墙事件”爆发,标志着之前还较为零散和地下的同性恋权益运动,也正式进入公众政治舞台,成为积极争取权益、呼吁社会意识的政治力量。

萨福(约前630或612~约前592或560)1950年代末到1960年代末的民权运动,在美国全国范围内唤起对于种族问题的重视,与此平行的女性主义运动,也通过大量的街头运动、政治论述与文化创作,来唤起社会对于工作场所和公共领域中女性所受歧视的重视。1969年“石墙事件”爆发,标志着之前还较为零散和地下的同性恋权益运动,也正式进入公众政治舞台,成为积极争取权益、呼吁社会意识的政治力量。

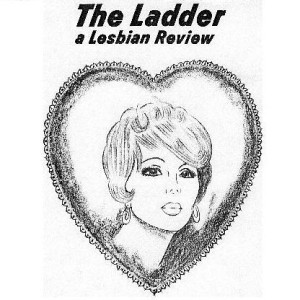

50年代,一小群女同性恋者在戴尔·马丁(Del Martin)和菲利斯.莱昂 (Phyuis Lyon)的领导下,建立了一个女同性恋组织,取名为“比利蒂斯的女儿”(Daughter of Bilitis),这个名字来源于由古希腊著名女同性恋诗人萨福(古希腊文:Σαπφώ;拉丁化:Sappho,约前630或者612~约前592或者560)一首诗改写的色情诗。迄今在美国约有600个同性恋者的组织,有大量的出版物。她们经常举行大规模的游行示威活动;活跃在各类传媒上;选举能代表同性恋利益的地方议员和行政长官;争取法律上对同性恋婚姻的认可。80年代,在美军中,女兵将近15万人,有大量的女同性恋者无意中在那里得以聚集,她们当中的许多人在平民生活中是难以相遇的。无怪乎有人说,曾经不敢道出自己姓名的爱已经变得滔滔不绝了。(韦克斯,第25页)

内容

女同性恋女性主义——强调女性相爱女同性恋分离主义(Lesbian Separatism)是这种复杂关系的一个极具想象力和北美特色的产物。

女同性恋女性主义——强调女性相爱女同性恋分离主义(Lesbian Separatism)是这种复杂关系的一个极具想象力和北美特色的产物。

1961年之前,美国的每个州的法律里都将肛交规定为违法;1973年,美国心理学会才将同性恋从精神疾病中移除;此前,心理医生们普遍认为同性恋是可以治疗并且应当被治疗的。与这样的压抑的环境对比,1969年的石墙运动使得同性恋权益运动成为无法忽视的强音,也让大部分同性恋者开始敢于对生活和社群进行各种天马行空的想象。

女同性恋者不久后就开始热情拥抱女性主义,但是她们一方面将女权主义对于女性独立的诉求推至极端,一方面又对女性主义为争取权益而不断与社会主流协商感到不满,既希望能够建立毫不依靠男性、完全实践平等自由原则的女性身份,又希望能够摆脱与立法和舆论进行的令人失望的关于同工同酬、家务平分、生育休假等的持久战,于是女同性恋者开始尝试建立自己独立的社区——一个个只有女人的、经济和文化自给自足的“乌托邦”在美国各地纷纷兴起,在1970年代末期的高峰期,很可能有几千人居住在这样的社区里。

在北美,宗教社区选择过独立、隔绝、自给自足的生活,有几百年的历史,在欧洲大陆受到宗教迫害的阿米什人(Amish)就至今在美国各地分散居住,维持着两百年前的生活习惯、社区结构和宗教仪式。因此,女同性恋分离主义者建立坚持自己信仰、维持自己生活的小社区的构想并不是空穴来风。

事实上,由于她们坚持女性独立的诉求非常有吸引力,一度说服了很多对女性并无多少情欲的女权主义者,从而造成了美国女权主义历史中的一个颇有趣的现象:“政治女同性恋者”(political lesbian),意即为摆脱无处不在的男权文化而选择与女性建立亲密关系的女性。女权主义理论家苏珊·布朗米勒(Susan Brownmiller)就提到过:“一夜之间就有许多人转变为女同性恋者,我认识的许多运动家都忽然改变了取向。”

最有影响力的女同性恋分离主义团体之一,“复仇女神”(The Furies)在她们同名刊物的创刊号上写道:“(女同性恋)并不完全是一个性倾向的问题上的选择。”不同的团体政策不同:有的团体拒绝与男性接触,有的团体拒绝与异性恋女性接触,但她们都或多或少认为,依旧在主流男权社会中谋求女性平等权利的女性主义运动过于妥协。

关系

女同性恋和女性主义代表团体《复仇女神》女同性恋分离主义 (lesbian separationism)提出“多元”(diversity) 口号作为对“变态”(perversity) 这一指责的回应。她们说,“我们已经超越了要求隐私权的阶段,甚至超越了开办女同性恋酒吧、实业和项目的阶段,达到了要求开展广泛的公开讨论的阶段。”(Barrett and Phillips, 95)

女同性恋和女性主义代表团体《复仇女神》女同性恋分离主义 (lesbian separationism)提出“多元”(diversity) 口号作为对“变态”(perversity) 这一指责的回应。她们说,“我们已经超越了要求隐私权的阶段,甚至超越了开办女同性恋酒吧、实业和项目的阶段,达到了要求开展广泛的公开讨论的阶段。”(Barrett and Phillips, 95)

女同性恋女性主义可以分为选择性的与“天生”的,当然关于同性恋倾向到底是先天形成还是后天形成的至今尚无定论。此处所说的选择性同性恋是指将同性恋生活方式作为一种政治选择来实践的女性。关于女同性恋形成原因的理论可以被分为:生理决定论,社会建构论和社会政治选择论。所谓社会政治选择论这一成因专指那种以选择女同性恋生活方式作为摆脱异性恋压迫制度的行为。在20世纪60年代和70年代,有一大批女性确实做出了这样的选择。这些政治导向的女同性恋者选择将自己的生命、爱和精力交付给另一个女人,而不浪费时间经营同男人的关系。认为异性恋女性是与敌共眠。(Watkins, 111)从女同性恋中的三种成分可以看出,性倾向的差异是自然的、文化的,有时又是政治的。

女同性恋女性主义认为,只有同男性分开,女性才能真正获得自由。她们强调分享与支持,强调性生活的和谐,反对就业歧视,争取保险、住房和财产权利,她们认为同性恋伴侣应当获得与异性恋配偶同等的权利,并积极争取这种权利。

分裂

各个政治运动和理论之间既有交叉又有冲突,而女性主义和同性恋运动内部也充满了多元性、争议与矛盾;女同性恋及其研究、运动和理论,与这些纷繁复杂的理论和运动,从1970年代至今,一直在不断的结盟、借鉴、批判中,形成了复杂而充满活力的关系。

面对着社会各个领域对于女性的压迫与歧视,女性主义不仅仅追求和坚持女性的平等权利,更是一种批判的立场和视角。批判,并非简单的拒斥,而是一种寻求理解和判断的理论态度;女性主义批判,试图理解社会各个领域的传统、习惯、规定、法律、语言、社会角色等各方面可能蕴含的基于性别的压迫、歧视、刻板印象等,并在此理解的过程中,发现它们所依赖的价值观与意识形态,从而寻求可能的改进方向。

从这个角度来说,女性主义的立场几乎内在的包括了女同性恋作为政治群体的诉求:对于社会“主流价值”的追问与怀疑,对于性别身份的关注和对于女性体验的探讨,对于压迫和边缘化的敏感和反对等等。女同性恋理论学者戴纳·海勒(Dana Heller)就此写道:“女性主义给了我审视‘传统’的理论工具。女性主义向我揭示了西方思维传统中的抽象论述对于女性、酷儿、少数群体的忽视,以及对此传统的抵抗。女性主义教会我赞赏矛盾性和与矛盾性共存的必要。”(Heller 1997, 2)

解构

女同性恋与女性主义这样自然的亲近关系,使得“比利提斯的女儿”(Daughters of Bilitis,美国早期重要的女同性恋组织)的创始人之一戴尔·马丁(Del Martin),在1970年撰文声明与同性恋运动分道扬镳,而拥抱与女性主义理论和运动的结盟。

马丁指责当时的同性恋平权运动由男性及男性的“兄弟情谊”(brotherhood)为主导,十五年来都在忽视和排斥女性的诉求,而她们在同性恋运动社群中找不到的“接受、平等、爱与友谊”,正可以在女性主义运动中找到。(Martin 1970) 马丁的声明代表了一群在同性恋运动中发现自己被忽视和噤声的失望的女同性恋者,她们在女权主义中找到了同盟,因为女性主义恰恰强调女性在整个社会环境中的被忽视和噤声的地位;在女性主义阵营里,不同性倾向的女性可以共同反对对于女性的压迫,寻求女性的独立自主与政治声音。

不仅女同性恋者可以从女性主义理论和运动中汲取力量、借鉴资源和寻求同盟,后者也从前者获益良多。女同性恋者在西方历史上的边缘化和沉默,成为了她们最有力的理论创新的来源;女同性恋理论研究的兴起,为女权主义理论带来了更加丰富的视角和批判。

一个引人注目的例子是女同性恋作家、诗人阿德里安·里奇(Adrienne Rich)对于“强制性异性恋”(compulsory heterosexuality)的批判。里奇认为,在当代社会中,女性的社会化不可避免地基于异性恋的模式,即女性所受的教育和社会影响告诉她们,她们的性别身份(例如女性意味着美丽的外表和温柔的态度等),和社会角色(妻子、母亲、情人等),都是基于与男性的异性恋关系,而这样的模式使得女性既背离了真实的自我,又与其他女性形成竞争关系。为了使女性能够自由发展自己的人格与才能,免于受到压迫性的社会要求,与其他女性相互认同,而不是争夺男性的认可,女性应该致力于创造以女性为主的空间和文化。异性恋本身并不一定对于女性构成问题,但是从社会层面上来说,异性恋的绝对主导地位和“所有人都是异性恋”的预设、以及异性恋者因符合社会要求而享受到的特权,不仅会使得同性恋女性被边缘化和从社会图景中被抹去,更会促进对于性别形象和角色的刻板印象,从而使所有女性的自由发展受到限制。(Rich 1980)

与里奇一样,越来越多的女性主义理论写作强调作者的女同性恋视角,通过对于异性恋模式、性别角色、社会规范、性表达和性行为模式的梳理、怀疑、反思和批判,使得女性主义理论和运动的层次更加丰富,角度更加多样,批判更加深入。

焦点

然而,这个极具活力的结盟却不是一个简单的玫瑰色图景;相反,自从1970年代中期女同性恋研究和论述大量兴起和融入女性主义写作之时,相关的争议就从未间断。女同性恋力量被一些人拥赞为女性主义运动的先锋,又被另一些人认为是运动最大的可疑力量;一部分女性主义者为克服社会文化中普遍的“女性主义者都是同性恋”的偏见,而疏远女同性恋的力量;一部分女性主义者因为反对女性在男权文化中被物化、仅仅被视为性对象,而反对色情制品,尤其是具有虐恋、恋物或控制幻想的色情制品,而这又引起了一部分主张女性情欲、尤其是女性之间情欲的自由表达的女同性恋者的不满;一些女同性恋者对于“男性气质”的戏仿、重视或追求,对于“女性气质”的不屑、远离甚或压制,使得一些女性主义者(尤其从1980年代末期开始)指责女同性恋亚文化强调本质主义(在社会性别和性表达问题上,强调先天与内在因素,常被认为与强调建构、选择和可能性的建构论相对立)与二元对立(阳刚气质与阴柔气质,同性恋与异性恋等非此即彼的范畴)。

这里所举的例子只是一些相对持久和激烈的争议,而女同性恋和女性主义之间关系的复杂性已在此可见一斑。总而言之,正是因为女同性恋和女性主义的社群、运动及理论都不是铁板一块,而是各自充满了各种各样的诉求,充满了多元性与矛盾,又在连结中因为各个处境和议题的特殊性而充满交叉、重合与碰撞,因此她们的结盟不会一帆风顺,却也可能因此更具创造性和生命力。

代表人物

女同性恋女性主义所关注的争论焦点包括:

性活动:是任何形式都可以还是应当反对性活动中的权力关系,如虐恋关系。

倾向的选择:是天生的还是选择的,要做一个女性主义者是否一定要先做一个女同性恋者。

恐惧症:许多女同性恋被诊断为“内化她们的同性恋恐惧症”,把社会歧视说成心理疾病。

结婚与否:异性恋占有性、爱、婚姻、家庭之权利,女同性恋应当争取同性婚姻。

双体制还是单体制:异性恋与男权制是一个体制的两面,还是各自独立存在的两种制度。

女同性恋母亲:抚养孩子的家庭环境缺乏刻板的性别示范问题。

女同性恋的不可见性:无论在异性恋霸权的社会还是在同性恋世界中,女同性恋都面临边缘化的问题。

词条图册

阿德里安·里奇(Adrienne Rich):女同性恋连续体。1980年文章《强迫性异性恋与女同性恋的存在》为女同性恋女性主义的重要经典。其重要主张“女同性恋连续体”:包含所有认同女人的女人,其认同方式从情感、性欲到政治无所不包,对里奇而言,所有的女人都可以是女同性恋。

奥德瑞·洛德(Audre Lorde):情欲小黄球。惯以“圈外姊妹”(sister outside)自居,以凸显其身具女人、黑人、女同性恋的多重边缘身份位置。重要主张“情欲小黄球”。洛德对女性主义之贡献,不仅在于凸显差异政治之迫在眉睫,更在于以己身女同性恋的性爱经验为出发所倡导的情欲革命观。在《情欲的利用:情欲及力量》一文中,他企图区分女人自主的“情欲”(the erotic)与男人定义下的色情之不同,前者涵蕴性爱、生理、情感、心灵与智识的内在生命能量与创造力,后者则是将一切化约为性交与感官刺激而无情感与力量可言。因此洛德视情欲为女人的能量、欲望与创造力的原动力,并将其比喻为小黄球。

莫妮卡·威蒂格(Monique Wittig):异性恋思维与性范畴。为当代法国女同性恋小说创作者与理论家,他的小说充满文体与性欲的实验,常被喻为“阴性书写”的代表。他的理论文字则是在后结构论述中,以子之矛攻子之盾,将女同性恋标举为打破异性恋机制中男女二元对立的主要动力。重要发表,1980年《异性恋思维》(The Straight Mind),主要主张“异性恋思维与性范畴”。认为唯有全面摧毁独裁宰制的“性范畴”,才能开放自由思考的空间。

盖尔.卢宾(Gayle Rubin):女同性恋S╱M与性阶级。为美国女性主义文化人类学者与女同性恋理论家,1975年以《女人交易——性的政治经济学初探》(The Traffic in Women—Note on the “Political Economy”of Sex)一文闻名,提出“性、性别系统”的概念,指呈文化以男女生理之别以区隔掌控社会之别,而后更以1984年的《论性:性欲取向政治的基进理论笔记》,直接切入80年代初女性主义阵营中的“性论战”。提出“情欲少数”的口号,企图囊括所有被异性恋婚姻、一夫一妻、阳具挂帅,生殖中心排拒在外的各种性欲样态,如同性恋、易服者、变性人,S╱M等。

朱迪斯·巴特勒(Judith Bulter):T与婆的性别嘲讽。1990年著作《性别麻烦》(Gender Trouble),标示了同性恋研究的一个新里程碑,该书成功的颠覆了传统女性主义“生理性别、社会性别”的划分。巴特勒特别提出《性别表演》(gender performativity)的概念,强调性别不是可挥洒自如的角色转换,也非可脱下换上的服装表演,而是异性恋机制下“强制而又强迫的重覆”。巴特勒的理论不仅强调性别本身的社会建构,也同时凸显任何身份认同的不稳定性。

-

云南师范大学马克思主义学院

2025-09-20 17:55:08 查看详情 -

马克思主义文艺理论研究

2025-09-20 17:55:08 查看详情

求购

求购