- 虱母仙

虱母仙

文献记载

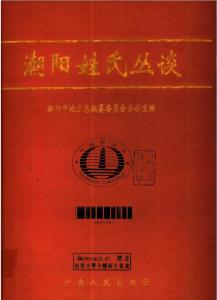

据潮阳市地方志编纂委员会办公室编的《潮阳姓氏丛谈》第175页记载:[1]

《潮阳姓氏丛谈》第175页(3)

《潮阳姓氏丛谈》第175页(3)

虱母仙何野云,据说是湖北人,元末任陈友谅军师。元至正二十三年(1363年)鄱阳湖之役与朱元璋决战,兵败逃亡入潮,隐姓埋名。

《潮阳县志》称他“精乌精之术”,即堪舆术,潮阳民间称相地理。“明初佯狂来此”(指潮阳),“居止无定,多在凤港卢家。其乡外野冢垒然,传为所葬处”。

当时朱元璋登基为帝,对“胜国遗臣”多加迫害,何况对死敌陈友谅的军师呢。何野云深明此理,故韬隐装疯,不事修饰,俨然是一个脏疯子,人称“虱母仙”。

至于民间流传的他相中的“名墓”与独具一格的建筑物比比皆是,不胜枚举。

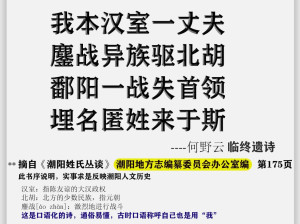

相传有一日,卢家主人见其衣服生满虱子,烧开水烫洗,不意竟把何野云的本命物-虱母通通烫死,结束了他的生命。据传何野云临终遗诗终于公开他的行藏:

我本汉室一丈夫,

鏖战异族驱北胡。

鄱阳一战失首领,

埋名匿姓来于斯。 [1]

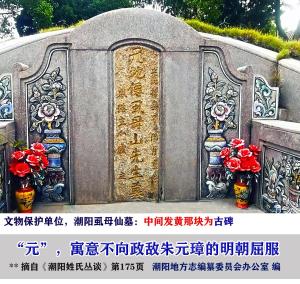

并嘱死后葬于凤港江边,东家卢宽如嘱立碑江浒,文为“元地僊虱母山先生墓”(古山字与仙字通),据说“元”字寓何野云不向政敌朱元璋屈服之意。[1]

轶事典故

洪武元年事迹

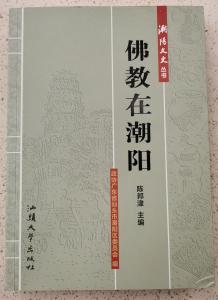

据政协广东省汕头市潮阳区委员会编纂的《佛教在潮阳》第124-126页记载:[2]

《佛教在潮阳》-五皈寺(4)

《佛教在潮阳》-五皈寺(4)

潮南陇田镇溪西乡五皈寺,俗称“五保寺”,肇于宋仁宗天圣五年(1027年),南宋景炎三年(1278年)释续开扩建,相传文天祥前来礼住持并步上沙丘望幼主,明朝洪武元年(1368年)“虱母仙”何野云也到此。

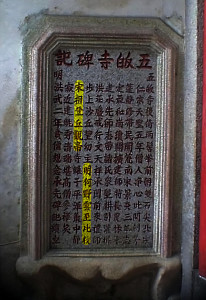

寺中现存明洪武二年(1369年)僧想念所立及清咸丰十年(1860年)郑森等所立的两块古碑记,又有近年重兴碑记等。

附:碑记

五皈寺,后倚两髻峰,前朝双石尖。北宋仁宗天圣五年,僧人净心此开创,茅蓬静修,带民开荒。南宋景炎三年,志定最和尚续开扩建。师特长农、林、水、建,承先师志,带诸氏众垦耕,引灌排洪,庄严戒行。文天祥承闻前来礼师,步上沙丘望幼主。明何野云至此,效宋相登丘观帝。寺虽于平洋丛中静寂,近远眺秀清瑞,堪高僧参禅矣。

明洪武二年贫僧想念承先碑记续立。

不可移动文物 五皈寺

不可移动文物 五皈寺

五皈寺碑记

五皈寺碑记

重修金径古寺

据政协广东省汕头市潮阳区委员会编纂的《佛教在潮阳》第107-108页记载:[3]

《佛教在潮阳》-金径古寺(3)

《佛教在潮阳》-金径古寺(3)

潮阳区棉城镇凤岗乡两山狭缝径门的金径古寺,位于棉城至海门半途新华大道之东2.5公里山间,原称“白云岩”,因观音娘娘“显灵”而俗称“径门娘”,相传创自宋或元朝,明初虱母仙重修,“文革”后由曾光心女居士为首历经20年重修扩建,于2002年12月20日开光,倚山临径,古榕参天。

明朝刚立的洪武十三年(1380年),著名地理师虱母仙何野云来此,重修历代祖师庙、南天门伯公庙和全寺。

指点建寨取泉

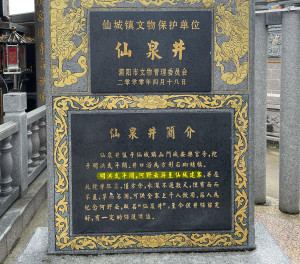

明洪武年间(1368~1398),何野云指点建仙门城寨仙泉井。

据《潮阳市志(1979~2003)》版,第四节中记载:

潮阳市志(1979~2003)(2)

潮阳市志(1979~2003)(2)

“仙泉井位于仙城仙门城安乐宫,创建于明洪武年间(1368~1398年)。据传,明洪武初年间,元末起义军之军师何野云(人称虱母仙),军事失败后,流转潮阳县,曾为仙门城建寨,并掘地取泉。井口约1平方米,水深只有数尺,遇下雨,井水不盈,遇天旱,井水不涸。可供全寨上千人饮用。后人为纪念何野云之功德,取名“仙泉井”。 2000年4月18日,潮阳市文物管理委员会公布为镇级文物保护单位。”[4]

文物保护单位 仙城仙泉井

文物保护单位 仙城仙泉井

人物纪念

据1997年版《潮阳县志》第930页记载:[5]

1997年版《潮阳县志》(2)

1997年版《潮阳县志》(2)

何野云墓位于贵屿区凤港乡凤颈下手砂,坐东北向西南,墓区占地面积6600平方 米,碑髙1.15米、宽0. 34米,碑文为“元地仙虱母山先生墓,凤港主人卢立,光绪十三年 (1887年)重修”。何野云,俗称虱母仙,相传元末曾为陈友谅军师,因陈兵败,便隐姓埋名,明洪武初流落潮阳,常在凤港卢氏四世祖以鹄(1343〜1394年)家。卢氏依其遗瞩葬之于此。

虱母仙何野云终老于1393年,享年68岁。

潮阳文物保护单位 何野云墓

潮阳文物保护单位 何野云墓

虱母仙何野云墓

虱母仙何野云墓

化名的含义

陈友谅军师,虱母仙当年为躲避明朝朱元璋的追捕,逃亡流浪期间,为隐藏自己真正的身份,根据不同情况使用不同的化名,分别是“何野云”和“柯逸”。

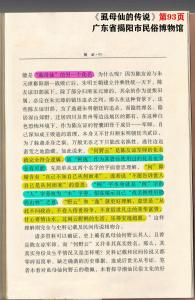

《虱母仙的传说》(广东省揭阳市民俗博物馆出版)认为:“柯逸”也很可能是“虱母仙”的另一个化名。为什么呢?为了逃避朱明朝廷的追杀,“虱母仙”化名“何野云”逃亡边远蛮荒之地潮汕。先简单从这两个名字的字面意思理解,“何”即暗含有“自己不知自己从何而来”,或者说“不愿告诉世人自己是从何而来”的意思;“柯”字本身就是“何”字的 “人”字旁改为“木”字旁,似在暗示自己“改名换姓后隐居山林”之意;“野云”和“逸”就更好理解,意思是“从此不问政治,不卷人俗世纷争,不贪俗世凡尘的荣华富贵,甘心寄情山水,过闲云野鹤、闲情逸致的生活,乐得安逸超脱。”[6]

“何野云”和“柯逸”这两个化名,有异曲同工之妙,含义相似。

虱母仙的化名(2)

虱母仙的化名(2)

基本内容

潮汕人的风水神-虱母仙

海外华侨的神庙和善堂,有许多地方将虱母仙和八仙一起供奉;在潮汕,一些乡里的建筑和墓葬,有许多是虱母仙所建,虱母仙是实有其人的。

虱母仙怎样从人而变成仙,民间有许多传奇性的传说。

虱母仙,原是一道人,名叫邹普胜,善卜天机,精通玄学。生于元末,活动于明初。

元末,蒙古族的野蛮统治已不得人心,也即天运已尽。各处农民纷纷起义、造反。道人邹普胜也下山参加了南方红巾军陈友谅的队伍,当上了军师,和朱元璋率领的、刘伯温当军师的起义军,互相争夺天下。

两军相争,邹普胜为陈友谅出谋划策,打了九十九次胜仗,但最后一次,陈友谅却战败中箭身亡。这个战役就是1363年4月至7月的历时85天的“鄱阳湖大战”。

朱元璋统一了中国,做了皇帝,建了大明王朝。当时刘伯温曾在朱元璋面前极力推荐邹普胜,召请他来共治天下。

但邹普胜自友谅兵败之后,惭愧得无地自容,就隐姓埋名,取野鹤闲云之意,自名为何野云,以其青年时期所习天文、地理、土木建筑技术谋生。

明洪武年间,何野云从北向南流落到了潮汕——主要是潮阳,为人营造祖坟,建筑乡里,成为名噪一时的地师。

何野云在潮阳筑仙城,建寨门,凿泉取水;可见其是一位通晓天文、地理、数术、建筑的道家,他在三门城建了一个乡里叫仙城,在贵屿风港建的“欹寨门”,自明至今历六百多年,不管台风、暴雨、洪水、地震,这个寨门一直屹立着。棉城陈厝沟古的“欹门闾”和四魁大厅也是何野云根据地形地势的特殊建筑设计,照道家术数排列,有利采光、纳气。他在河浦迭石山下所凿的泉眼,救活即将枯死的禾苗,被称为仙泉。

何野云在民间为人营造墓葬,或对一些风水墓地,题联相赠,如其对潮阳郑氏神山三世祖在南山金七姑的回龙顾祖的墓地,就题联“龙虎伏降常不老,子孙拜扫永无疆”的联句,郑氏后代,总是津津乐道说其地“籍非其地为南山之领袖,何以见赏于神仙乃尔乎!”

何野云虽然技术高超,在民间做了许多好事,但因其性格怪异,巧师傅不随主人意。所以问津的人不多,弄得他食不果腹,衣不蔽体,浪迹江湖,哼着“人生在世不得意,牵动长江万古愁,……国破山河在……”等词句,穷困潦倒地在各处流浪。

何野云本领高强,又形骸放荡,所以在民间生出许多传说。

据传,何野云一日在山野中漫游,骤然乌云密布,雷声霹雳,只好闪进山边破庙避雨,又饥又渴又遭雨淋,进庙后蹲在神坛之下,思绪万千。

何野云想着,当初下山之时,师父曾嘱咐,有光者,可辅助之。他投友谅时就误把友谅理解为月亮(即光),直至朱元璋树起大明旗号,他才知“明”是日月齐辉,才是真正的光。他知道投错了主,但为时已晚,悔之莫及了。想着,想着,此时,仿佛有一仙女冉冉从天而降,何野云便将心中之事对她诉起苦衷来: “何某自幼攻天文,观得元室气息奄奄,江浙上空,紫微星亮,正应在陈友谅身上,故投奔于他,孰料天下为朱元璋所得,陈友谅失败,何某落魄,上苍何其不公!”那仙女却回答道:“何野云,你言道差了,枉你熟习天文,陈友谅虽是紫微星君降世,你却不晓得帝王之星轮转之中,六十回中有一遭是天犬星犯紫徽星君,此番却正是天狗星得正位呢!”“啊,原来如此!”“再说,陈友谅得胜之后,只思荣华,你身为军师未能谏阻,也是失职。这哪能说是天道不公!失民心者失天下。这你难道不懂么”说着,就将仙衣一件,披于何野云身上,并说:“这一仙衣上的虱母,是为你护卫的兵士,你穿在身上,可隐变形骸,饿时可从衣上取物充饥。”何野云欢喜得不得了,睁开眼来,方知是南柯一梦。坐起定神之后,果然身上有一破衣,衣上虱子争跃,伸手一抓,却是芝麻一把,急送口中充饥,抬头一望,神坛上有“九天玄女”一位,正如梦中仙女模样。

从此,何野云披上仙衣,外人见衣上虱母乱跳,便称何野云为虱母仙。

虱母仙披着仙衣,继续他那“野鹤”、“云水”的漫游生涯,一日寄居于贵屿凤港村卢家,卢家的女主人见其道袍脏臭,又长满虱子,当其脱下睡觉时,就烧了一锅开水替他浸洗,当开水一冲下,虱母仙在睡床上突然跃起,大声呼叫:“我命休矣!”

虱母仙逝后,被天上玉皇上帝封为水神,管理潮汕江河。他定下一规例,凡过往船只,不得运载不义之财,所以,豪绅剥夺农民的米船,一到榕江的双溪嘴,都被虱母仙令神龟将其翻沉,并将米储存于关埠石井岩三峰古寺,故民间有“双溪嘴沉船,石井岩出米”的故事。虱母仙,就是这样从人而成仙,潮阳的仙坡乡东陇尾群众最先为其建三山水峙古庙。以后潮安、揭阳、普宁各县也建有陇尾老爷宫。随着潮汕人出洋谋生,虱母仙也跟着出洋,在东南亚各地,受到华侨的供奉膜拜。至今,在贵屿镇的凤港村,还保留着虱母仙的坟墓,其墓碑犹存。

求购

求购