- 热胀冷缩

热胀冷缩

名词简介

物体受热时会膨胀,遇冷时会收缩。这是由于物体内的粒子(原子)运动会随温度改变,当温度上升时,粒子的振动幅度加大,令物体膨胀;但当温度下降时,粒子的振动幅度便会减少,使物体收缩。

物体都有热胀冷缩的现象,日常生活中我们可以利用这种现象解决一些困难。

日常生活中,热胀冷缩时出现现象

热胀冷缩照片1.有时候夏天路面会向上拱起,就是路面膨胀......(所以路面每隔一段距离都有空隙留着)

热胀冷缩照片1.有时候夏天路面会向上拱起,就是路面膨胀......(所以路面每隔一段距离都有空隙留着)

2.买来的罐头很难打开,是因为工厂生产时放进去的是热的,气体膨胀,冷却后里面气体体积减小,外面大气压大于内部,所以难打开;而微热罐头就很容易打开了。

3.温度计,温度计,是测温仪器的总称,可以准确的判断和测量温度。利用固体、液体、气体受温度的影响而热胀冷缩等的现象为设计的依据。有煤油温度计、酒精温度计、水银温度计、气体温度计、电阻温度计、温差电偶温度计1、辐射温度计和光测温度计、双金属温度计等等等等多种种类供我们选择,但要注意正确的使用方法,了解测温仪的相关特点,便于更好的使用它。

4.夏天,电工在架设电线时,如果把线绷得太紧,那么到冬天,电线受冷缩短时就会断裂。所以一般夏天架设电线时电线都要略有下垂。

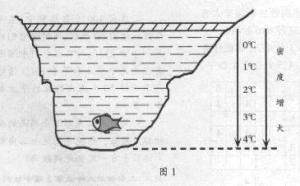

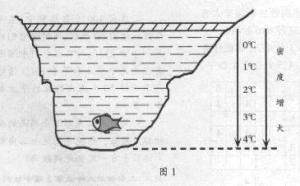

(注:水在4℃以上会热胀冷缩而在4℃以下会冷胀热缩。而到冰,密度就只有0.9*10^3kg/m^3。这意味着,冰将会浮在水面。锑、铋、镓和青铜等物质在某些温度范围内受热时收缩,遇冷时会膨胀。)

物理原理

热胀冷缩(4)对于一般物体,热胀冷缩是成立的。当物体温度升高时,分子的动能增加,分子的平均自由程增加,所以表现为热胀;同理,当物体温降低时,分子的动能减小,分子的平均自由程减少,所以表现为冷缩。但也有例外,比如说水,这并不是说热胀冷缩对水不成立啦~!而是水中存在氢键,在温度下降情况下,水中的氢键数量增加,导致体积随温度下降体积反而增大。

热胀冷缩(4)对于一般物体,热胀冷缩是成立的。当物体温度升高时,分子的动能增加,分子的平均自由程增加,所以表现为热胀;同理,当物体温降低时,分子的动能减小,分子的平均自由程减少,所以表现为冷缩。但也有例外,比如说水,这并不是说热胀冷缩对水不成立啦~!而是水中存在氢键,在温度下降情况下,水中的氢键数量增加,导致体积随温度下降体积反而增大。

原理分析

根据物质粒子最小的原子结构来看,物质的热胀冷缩应该是由物质原子的内部加速运动形成的。从原子的内部结构来讲,当原子受热后,核内质子和中子以及核外电子呈现为粒子运动的加速状态。首先来说,由于原子核的自转以及电场的作用,牵引了核外电子围绕原子核做公转运动。原子核的自转速度决定着外围电子受离心力大小的变化,这也决定着原子内核与电子层轨道之间的距离和电场的高低。只有原子核的自旋和外层电子的公转受到外部能量的激发,才会构成原子内部的离心力和电场力的变化,从而也就体现了物质热胀冷缩的自然现象。

1,由于物质的原子核以及核外电子层的提速运动,使其产生了很强的离心力,这个离心力又使核外电子层与原子核的间距拉大。当原子核与核外电子层的距离拉大后,其原子核与核外电子层间的电场力就会降低,而低能级最外层轨道的电子就会脱离原子内部电场的束缚成为溢出的游离电子,从而也就构成了原子的等离子态。原子核与核外电子层距离的这一变化,也是物质的热膨胀变化系数。然而,物质的热膨胀系数不会无限度的变化,当达到最大的极限时,原子的内部运动就会停留在稳定的运动平衡状态。在一定的温度极限下原子核与核外电子层之间建立了一种极其稳定的电力场,核外电子不再溢出,电场之间的距离不再扩大,原子停止膨胀继而从原物质的固体转为液态。

2,当物质的温度降低后,原子内部的运动速度开始逐渐的下降,原子核的自转速度降低,其对核外电子的离心力作用也将逐渐的减小继而使原子核与核外电子层之间的距离变小电场加大,此时原子又会吸引外部空间的游离电子来补齐电子外层轨道的缺位电子而达到原子非等离子体的原始平衡状态。同时,物质又从液态逐渐的过渡到固态,这就是物质的热胀冷缩原理。

在我们的教科书中,也提到了关于对原子的热能和光能的激发作用。原子核与核外电子层之间的电场距离是随温度变化的,也是一种变量状态。物质受外部能量的激发可使原子的内部产生动态变化,原子核的最外层电子最容易受到能量的激发而成为飘逸的自由电子,也就是我们平常所说的物质等离子态,上述的两个条件是必备的。当物质在受热达到极点后可从固态到液态,液态到固态的这一物理转变过程,这个过程必须使原子的内部产生质变。物体的热胀冷缩显现了物质原子的内部物理变化,否然的话,物质的热胀冷缩原理就很难讲清楚的。

变化程度

一般来说,气体热胀冷缩最显著,液体其次,固体最不显著。因为气体分子之间的引力比液体和固体分子之间的引力小,受温度的影响就更容易一些。

观察实验

实验1

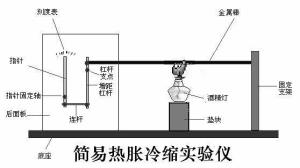

观察铜球受热、受冷时的体积变化;

动画描述:动画主体是一个用细线吊起的一个铜球,动画背景是一个铁圈,一个酒精灯和一盆冷水。学生首先选用一个恰好能套过铜球的金属圈来确定铜球的大小,然后将铜球放在酒精灯上加热,再将其通过金属圈,接着放在冷水中降温,再通过金属圈来确定铜球受冷受热时体积的变化。

实验2

用气球套住瓶口,观察瓶子受热、受冷时气球的体积变化。

动画描述:动画主体是一个瓶口套有气球的空气瓶,动画的背景是两个分别成有冷水、热水的器皿。学生将空气瓶先放在热水器皿中,观察气球的体积变化,然后放在冷水器皿中,观察气球的体积变化。

实验3

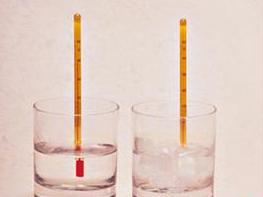

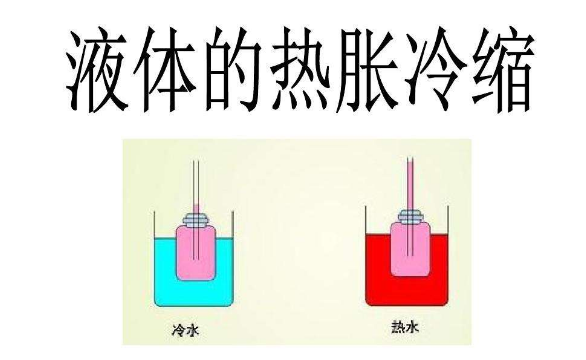

将玻璃管插在带有胶塞装满水的烧瓶中,观察玻璃管中的水在冷、热水中的体积变化;

动画描述:动画的主体是一个胶塞上插有玻璃管的装满红颜色水的烧瓶,背景是分别盛有冷水、热水的两个容器皿。学生可以将烧瓶分别放在冷水、热水器皿中,观察玻璃管中水柱高度的变化(注意:移动容器时的规范动作,观察时眼睛与刻度线的关系)。

实验4

用煤油代替水做如上实验,观察其体积变化;

动画描述:如实验3,只是将水换成煤油做如上实验。

得出结论

汇报、交流观察的结果,形成解释

(1)通过实验1,得出铜有热胀冷缩的性质,推测出固体有热胀冷缩的性质。

(2)通过实验2,得出空气有热胀冷缩的性质,推测出所有气体有热胀冷缩的性质。

自主归纳

(1)提问:液体(水)有热胀冷缩的性质,气体(空气)、固体(铜)也有这种性质,你能把这种性质用一句话说出来吗?

(2)归纳得出:一般物体都有热胀冷缩的性质。

应用迁移

(1)教师提出思考问题:

思考1为什么踩瘪的乒乓球在热水中一烫就恢复原状?

思考2铁轨之间为什么要留有缝隙?

思考3两根电线杆之间的电线,为什么冬天绷得比较紧?

思考4为什么夏季自行车胎不能打太足的气?

(2)解析参考:

这四个思考题都是从日常生活事例中引入认识物体热胀冷缩的性质,符合儿童认知的特点,使学生将所学到的知识运用到实际生活中,加深了学习的印象。对于这四个问题的呈现,都用了视频片段来展示,使问题清楚明晰地呈现在学生眼前。同时,教师也给出参考答案供学生思考,参考1和参考3的参考答案不仅从理论上解释了原因,而且给出了实际数字,比如气体在温度升高1℃的时候,体积就要膨胀1/273,每百米的电线,在温度每增加1℃的情况下,大约会伸长1.5毫米等,不仅将具体数值呈现在学生眼前,而且增加了学生的扩展性知识和常识性知识。在思考2的参考答案中,列举了1825年英国铺设的第一条铁路钢轨的历史史实,警戒学生不遵循自然规律的教训,使学生增加了学习的趣味性。

相反示例

自然界的物质绝大多数遵循“热胀冷缩”的规律,少有例外(水就是典型的特例)。

水的热缩冷胀现象 水的热缩冷胀现象 |

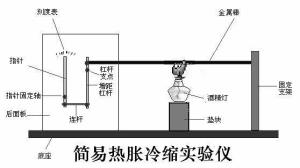

热胀冷缩试验仪 热胀冷缩试验仪 |

水

水的热缩冷胀现象 水的热缩冷胀现象 |

热胀冷缩试验仪 热胀冷缩试验仪 |

金属[2]

水在4℃时密度最大,但由于水包含有氢键(O-H),因此4℃之下就会发生反常膨胀现象,是“热缩冷胀”了。而到冰,密度就只有0.9。这意味着,冰将会浮在水面。水的这种现象在生活中是很常见的。

导入新课

热缩冷胀的金属——锑。

锑是一种银灰色的金属,它总共有四个“孩子”,人们见到次数最多是老大,名字叫“灰锑”。它还有三个小“弟弟”,依次是黄色的黄锑、黑色的黑锑和容易爆炸锑。

热胀冷缩(3)不过,这三个小弟弟的化学“性格”都不稳定。黄锑比较喜欢低温,温度一超过零下80℃,它就不能活下去,于是变成了黑锑。而黑锑只要一加热就会变成人们常见的灰锑。至于爆炸锑,更是不得了,只要你用一个硬东西碰一碰它,就会“火冒三丈”,同时放出大量的热,很快变成灰锑。

热胀冷缩(3)不过,这三个小弟弟的化学“性格”都不稳定。黄锑比较喜欢低温,温度一超过零下80℃,它就不能活下去,于是变成了黑锑。而黑锑只要一加热就会变成人们常见的灰锑。至于爆炸锑,更是不得了,只要你用一个硬东西碰一碰它,就会“火冒三丈”,同时放出大量的热,很快变成灰锑。

锑有一个反常的脾气——热缩冷胀。大家知道,一般的物体都是热胀冷缩,然而,液态的锑在冷却凝固时,体积反而更大了。

过去,人们利用锑的这个怪脾气,制成了铅字。在溶化了的铅字合金中加入一些液态的锑,然而把混合起来的熔液倒入铜模里冷却凝固,固态的铅字合金的体积就会增大一些,从而使每一个细小的笔划都十分清晰地凸现出来。不仅如此,加入锑后,还能使铅字合金更加坚硬、耐磨。

词条图册

水的热胀冷缩(1)展示一段壶水外溢的真实录像片,引导学生进入一个真实的情境。

水的热胀冷缩(1)展示一段壶水外溢的真实录像片,引导学生进入一个真实的情境。

(2)提问:在炉子上烧一满壶水,水还没有烧开,壶里的水就直往外溢?

(3)目的:通过一个壶水外溢的实例,引发学生对问题的思考,导入所要学习的新课。

-

大连冷冻机股份有限公司

2025-09-15 13:47:45 查看详情 -

奥迪a6冷却液灯亮怎么回事(奥迪a6冷却液灯亮是什么原因)

2025-09-15 13:47:45 查看详情 -

5制冷方法(5如何制冷(奥迪q)

2025-09-15 13:47:45 查看详情

求购

求购