- 腿长

腿长

间接测量

腿长(3)由于股骨头深嵌于髋臼内,其顶端不能扪及,故大腿的上端无法准确确定。人类学家根据研究结果,常以髂前上棘点或耻骨联合点进行测量,并推算出一个常数来求得大腿长和全腿长的近似值。

腿长(3)由于股骨头深嵌于髋臼内,其顶端不能扪及,故大腿的上端无法准确确定。人类学家根据研究结果,常以髂前上棘点或耻骨联合点进行测量,并推算出一个常数来求得大腿长和全腿长的近似值。

全腿长=(髂前上棘高-内踝点高)×96%

全腿长=(耻骨联合高-内踝点高)×105%

使用不同测点(大转子点、耻骨联合点或髂前上棘点)测定下肢全长(下肢长)、全腿长(腿长)、大腿长,结果也有所不同。然而,任何一种测量法都测不出下肢全长(下肢长)、全腿长(腿长)、大腿长的精确的解剖学长度。

实际应用

相关概念(2)实际工作中通常使用一些更易测量的数据表示腿长,即广义的腿长,从大到小依次为髂嵴高、脐高、髂后上棘高、髂前上棘点高、大转子点高、耻骨联合高、会阴高、身高减坐高、臀沟高。也有用上述各种立姿高度减去内踝高或外踝高表示腿长的,如脐高减内踝高,髂前上棘点高减内踝高,大转子点高减外踝高,会阴高减内踝高等。

相关概念(2)实际工作中通常使用一些更易测量的数据表示腿长,即广义的腿长,从大到小依次为髂嵴高、脐高、髂后上棘高、髂前上棘点高、大转子点高、耻骨联合高、会阴高、身高减坐高、臀沟高。也有用上述各种立姿高度减去内踝高或外踝高表示腿长的,如脐高减内踝高,髂前上棘点高减内踝高,大转子点高减外踝高,会阴高减内踝高等。

其中,会阴高有两种:一是左右两侧坐骨结节最下点的连线与正中矢状面的交点至地面的垂距,等于身高减坐高;二是耻骨联合下缘高,略大于身高减坐高。

学术上一般采用身高减坐高表示腿长,采用马氏躯干腿长指数反映上下半身比例。

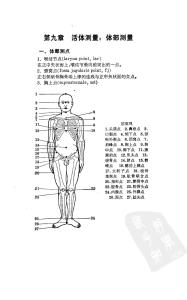

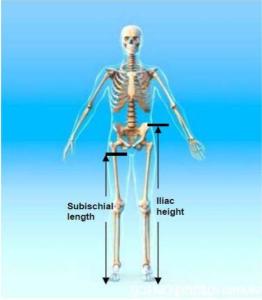

(1)髂嵴点高/髂嵴高/下肢长H:髂嵴点(ic)至地面的垂距。

(2)脐高:脐点(om)至地面的垂距。

(3)髂后上棘高:髂后上棘点(is.p)至地面的垂距。

(4)髂前上棘点高/髂前上棘高/下肢长A:髂前上棘点(is.a)至地面的垂距。

(5)大转子点高/大转子高/下肢长B:大转子点(tro)至地面的垂距。

(6)耻骨联合上缘高/耻骨联合高:耻骨联合点(sy)至地面的垂距。

(7)会阴高/股下高/腿内侧长:会阴点(pe)至地面的垂距。

(8)身高减去坐高(坐高:头顶点(v)至椅面的垂距,即头顶到坐骨结节的长度。)

(9)臀沟高/臀纹线高/下肢长C:臀沟下缘最低点至地面的垂距。

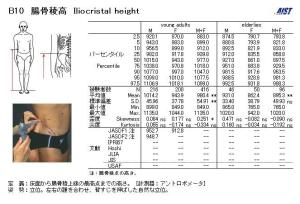

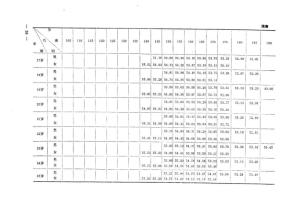

AIST人体寸法データベース1991-92(9)附1:《AIST人体寸法データベース1991-92》节选,如图册所示,相关数据如下,以供参考:

AIST人体寸法データベース1991-92(9)附1:《AIST人体寸法データベース1991-92》节选,如图册所示,相关数据如下,以供参考:

| 项目 | 男 | 女 | 男女差 |

| 身高(mm) | 1714 | 1591.3 | 122.7 |

| 髂嵴点高(mm) | 1014.2 | 943.9 | 70.3 |

| (髂嵴点高/身高)×100 | 59.17 | 59.32 | -0.14 |

| 脐高(mm) | 1003.6 | 925.1 | 78.5 |

| (脐高/身高)×100 | 58.55 | 58.13 | 0.42 |

| 髂后上棘高(mm) | 970.3 | 897.6 | 72.7 |

| (髂后上棘高/身高)×100 | 56.61 | 56.41 | 0.20 |

| 髂前上棘点高(mm) | 933.4 | 847.2 | 86.2 |

| (髂前上棘点高/身高)×100 | 54.46 | 53.24 | 1.22 |

| 大转子点高(mm) | 875.7 | 814.5 | 61.2 |

| (大转子点高/身高)×100 | 51.09 | 51.18 | -0.09 |

| 耻骨联合高(mm) | 866.1 | 748.7 | 117.4 |

| (耻骨联合高/身高)×100 | 50.53 | 47.05 | 3.48 |

| 身高-坐高(mm) | 788 | 723.7 | 64.3 |

| [(身高-坐高)/身高]×100 | 45.97 | 45.48 | 0.50 |

| 会阴高(mm) | 783.3 | 714.5 | 68.8 |

| (会阴高/身高)×100 | 45.70 | 44.90 | 0.80 |

| 臀沟高(mm) | 748.7 | 692.3 | 56.4 |

| (臀沟高/身高)×100 | 43.68 | 43.51 | 0.18 |

附2:《1988 Anthropometric Survey of U.S. Army Personnel: Methods and Summary Statistics》节选,以供参考:

| 项目 | 女 | 男 | 男女差 |

| 身高(cm) | 162.94 | 175.58 | 12.64 |

| 髂嵴点高(cm) | 98.88 | 107.34 | 8.46 |

| (髂嵴点高/身高)×100 | 60.68 | 61.13 | 0.45 |

| 脐高(cm) | 98.21 | 105.88 | 7.67 |

| (脐高/身高)×100 | 60.27 | 60.30 | 0.03 |

| 大转子点高(cm) | 86.16 | 92.83 | 6.67 |

| (大转子点高/身高)×100 | 52.88 | 52.87 | -0.01 |

| 身高-坐高(cm) | 77.74 | 84.19 | 6.45 |

| [(身高-坐高)/身高]×100 | 47.71 | 47.95 | 0.24 |

| 会阴高(cm) | 77.14 | 83.72 | 6.58 |

| (会阴高/身高)×100 | 47.34 | 47.68 | 0.34 |

| 臀沟高(cm) | 74.43 | 81.44 | 7.01 |

| (臀沟高/身高)×100 | 45.68 | 46.38 | 0.70 |

(注:《AIST人体寸法データベース1991-92》、《1988 Anthropometric Survey of U.S. Army Personnel: Methods and Summary Statistics》中,会阴高是左右两侧坐骨结节最下点的连线与正中矢状面的交点至地面的垂距,等于身高减坐高,略小于耻骨联合下缘高。)

坐高测量

| 项目 | 男 | 女 | 男女差 |

| 身高(mm) | 1714 | 1591.3 | 122.7 |

| 髂嵴点高(mm) | 1014.2 | 943.9 | 70.3 |

| (髂嵴点高/身高)×100 | 59.17 | 59.32 | -0.14 |

| 脐高(mm) | 1003.6 | 925.1 | 78.5 |

| (脐高/身高)×100 | 58.55 | 58.13 | 0.42 |

| 髂后上棘高(mm) | 970.3 | 897.6 | 72.7 |

| (髂后上棘高/身高)×100 | 56.61 | 56.41 | 0.20 |

| 髂前上棘点高(mm) | 933.4 | 847.2 | 86.2 |

| (髂前上棘点高/身高)×100 | 54.46 | 53.24 | 1.22 |

| 大转子点高(mm) | 875.7 | 814.5 | 61.2 |

| (大转子点高/身高)×100 | 51.09 | 51.18 | -0.09 |

| 耻骨联合高(mm) | 866.1 | 748.7 | 117.4 |

| (耻骨联合高/身高)×100 | 50.53 | 47.05 | 3.48 |

| 身高-坐高(mm) | 788 | 723.7 | 64.3 |

| [(身高-坐高)/身高]×100 | 45.97 | 45.48 | 0.50 |

| 会阴高(mm) | 783.3 | 714.5 | 68.8 |

| (会阴高/身高)×100 | 45.70 | 44.90 | 0.80 |

| 臀沟高(mm) | 748.7 | 692.3 | 56.4 |

| (臀沟高/身高)×100 | 43.68 | 43.51 | 0.18 |

测量依据

| 项目 | 女 | 男 | 男女差 |

| 身高(cm) | 162.94 | 175.58 | 12.64 |

| 髂嵴点高(cm) | 98.88 | 107.34 | 8.46 |

| (髂嵴点高/身高)×100 | 60.68 | 61.13 | 0.45 |

| 脐高(cm) | 98.21 | 105.88 | 7.67 |

| (脐高/身高)×100 | 60.27 | 60.30 | 0.03 |

| 大转子点高(cm) | 86.16 | 92.83 | 6.67 |

| (大转子点高/身高)×100 | 52.88 | 52.87 | -0.01 |

| 身高-坐高(cm) | 77.74 | 84.19 | 6.45 |

| [(身高-坐高)/身高]×100 | 47.71 | 47.95 | 0.24 |

| 会阴高(cm) | 77.14 | 83.72 | 6.58 |

| (会阴高/身高)×100 | 47.34 | 47.68 | 0.34 |

| 臀沟高(cm) | 74.43 | 81.44 | 7.01 |

| (臀沟高/身高)×100 | 45.68 | 46.38 | 0.70 |

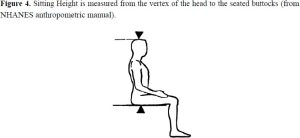

测量方法

注意事项

坐骨结节在大腿伸直时不易摸到,因为它被臀大肌下缘所覆盖。需用手指沿臀沟向上重按,方可摸到。坐时,臀大肌下缘上移,坐骨结节移至皮下,与凳面接触故易摸到。

因此,当人采取坐位姿势时,坐骨结节恰好与凳面接触。也就是说,凳面即为左右两侧坐骨结节最下点所在的平面。

相关指数

世界卫生组织(WHO)推荐的“国际生物学计划”(IBP)关于坐高的测量方法,它对以营养学为研究目的的测量规定是:

“被测者坐于一桌面,双足悬空,无支撑。其膝后部位于桌缘的正上方。上身挺直。牵引颏下部稍稍向前,大腿和臀部肌肉应在放松状态。头部处于法兰克福平面。测高仪垂直,在骶部和左右肩胛之间与脊柱相接触。”

对于为人体工程学研究而进行的坐高测量,WHO的测量方法要求被测者将双足踏于木板之上。

只要在椅面和测高仪上附一简单装置,坐深、臀膝距等项目值即可同时读出。我们认为,在我国今后的人体测量工作中,应该采用这种方法。

身高坐高指数

测量时必须大腿与地面平行并与小腿间呈直角测量时必须大腿与地面平行并与小腿间呈直角,绝对不能直接坐在地面上;因为,坐在凳子上,挺直躯干,大小腿所成角度从90°变为180°的过程中,躯干自然收缩。其次,左右肩胛间的脊柱和骶部保持在一条垂直线上,两处紧靠立柱,绝对不能后腰贴在墙上。

测量时必须大腿与地面平行并与小腿间呈直角测量时必须大腿与地面平行并与小腿间呈直角,绝对不能直接坐在地面上;因为,坐在凳子上,挺直躯干,大小腿所成角度从90°变为180°的过程中,躯干自然收缩。其次,左右肩胛间的脊柱和骶部保持在一条垂直线上,两处紧靠立柱,绝对不能后腰贴在墙上。

马氏躯干腿长指数

下身长坐高指数

身高坐高指数(index of sitting height/body height):一种体型指数,(坐高/身高)×100。表示坐高占身高的百分比,也叫比坐高。一般将指数值小于52视为短躯干型,大于54视为长躯干型。女性较大,男性较小;儿童和成年人较大,少年较小。黄种人属长躯干型。我国城市青年,男性平均为54.1,女性平均为54.3(据青少儿体制调查1979)。(唐锡麟)

在一些英文文献中,称之为Cormic Index[1]。

身高坐高指数(Stature-sitting height index)分型如表所示:

| 型别 | 指数 | |

| 男 | 女 | |

| 短躯干型(short trunk) | X<51.0 | X<52.0 |

| 中躯干型(middle trunk) | 51.0≤X≤53.0 | 52.0≤X≤54.0 |

| 长躯干型(long trunk) | X>53.0 | X>54.0 |

腿身比

| 型别 | 指数 | |

| 男 | 女 | |

| 短躯干型(short trunk) | X<51.0 | X<52.0 |

| 中躯干型(middle trunk) | 51.0≤X≤53.0 | 52.0≤X≤54.0 |

| 长躯干型(long trunk) | X>53.0 | X>54.0 |

测量方法比较

(1)定义

马氏躯干腿长指数(Manouvrier's skelic index),等于[(身高-坐高)/坐高]×100;马氏躯干腿长指数是检测身体上下部分的相互比例(即躯干与腿的比例)的最可靠和最具有参照价值的量化指标。

马氏躯干腿长指数分型如表所示:

| 型别 | 指数 |

| 超短腿型(hyperbrachyskelictype) | X~74.9 |

| 短腿型(brachyskelictype) | 75.0~79.9 |

| 亚短腿型(subbrachyskelictype) | 80.0~84.9 |

| 中腿型(mesatiskelictype) | 85.0~89.9 |

| 亚长腿型(submakroskelictype) | 90.0~94.9 |

| 长腿型(makroskelictype) | 95.0~99.9 |

| 超长腿型(hypermakroskelictype) | 100.0~X |

(2)比例分布

《武汉市某高校大学生体型调查研究》(年龄17-21岁),如表所示,以供参考:

| 马氏躯干腿长指数分型(n:男=582;女=484) | ||||||||||||||

| 超短腿型 | 短腿型 | 亚短腿型 | 中腿型 | 亚长腿型 | 长腿型 | 超长腿型 | ||||||||

| n | % | n | % | n | % | n | % | n | % | n | % | n | % | |

| 男 | 1 | 0.2 | 38 | 6.5 | 176 | 30.3 | 249 | 42.8 | 93 | 16 | 23 | 4 | 2 | 0.3 |

| 女 | 5 | 1.2 | 35 | 8.3 | 173 | 40.8 | 153 | 36 | 54 | 12.7 | 4 | 0.9 | 0 | 0 |

大转子点高

| 型别 | 指数 |

| 超短腿型(hyperbrachyskelictype) | X~74.9 |

| 短腿型(brachyskelictype) | 75.0~79.9 |

| 亚短腿型(subbrachyskelictype) | 80.0~84.9 |

| 中腿型(mesatiskelictype) | 85.0~89.9 |

| 亚长腿型(submakroskelictype) | 90.0~94.9 |

| 长腿型(makroskelictype) | 95.0~99.9 |

| 超长腿型(hypermakroskelictype) | 100.0~X |

髂前上棘点高

| 马氏躯干腿长指数分型(n:男=582;女=484) | ||||||||||||||

| 超短腿型 | 短腿型 | 亚短腿型 | 中腿型 | 亚长腿型 | 长腿型 | 超长腿型 | ||||||||

| n | % | n | % | n | % | n | % | n | % | n | % | n | % | |

| 男 | 1 | 0.2 | 38 | 6.5 | 176 | 30.3 | 249 | 42.8 | 93 | 16 | 23 | 4 | 2 | 0.3 |

| 女 | 5 | 1.2 | 35 | 8.3 | 173 | 40.8 | 153 | 36 | 54 | 12.7 | 4 | 0.9 | 0 | 0 |

臀沟高

下身长坐高指数(lower extremity-sitting height length index),等于坐高/(身高-坐高);

本指数反映上下身长比例,说明体型特点。

会阴高

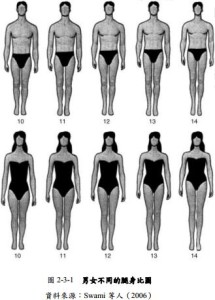

提到身高,不得不提到一个与此相关的概念——腿长。在进化心理学中,用“腿身比(LBR,Leg-to-Body Ratio)”来研究腿长跟人体吸引力之间的关系。

提到身高,不得不提到一个与此相关的概念——腿长。在进化心理学中,用“腿身比(LBR,Leg-to-Body Ratio)”来研究腿长跟人体吸引力之间的关系。

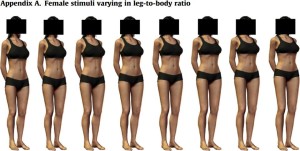

(1)Swami、Einon与Furnham(2006)以腿身比作为审美标准,探究五种不同腿身比1.0、1.1、1.2、1.3、1.4对于两性的吸引力。这篇文献中,腿身比是指下身与上身比例;下身粗略地用脚的底部到骨盆顶(在腰下面至臀部上方之间)之间的距离表示,上身则为头顶到骨盆顶之间的距离。研究结果显示,女性较偏好腿身比低1.0(腿较短)的男性,男性则偏好腿身比高1.4(腿较长)的女性。

(2)如果只有女人腿长好看,根据性选择原理,我们是不是应该进化成女人长腿男人短腿?就好比雌孔雀喜欢雄孔雀开屏,就只有雄孔雀有华丽的羽毛。可人类的腿身比是男女差不多的,男人平均还长一点。

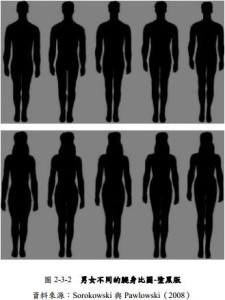

Sorokowski与Pawlowski(2008a)认为Swami、Einon与Furnham(2006)的实验做得不够精密,没有排除干扰因素。他们以之前的研究为基础,进行了修改版(剪影图)的腿身比的研究。不同于Swami、Einon与Furnham(2006)的研究结果,结果显示,男女皆受高腿身比1.3异性的吸引。并且,不论是对女性或男性而言,腿身比1.0(腿最短)都是最不具吸引力,而腿身比1.4的吸引力(腿过长)则有所减少。

Sorokowski与Pawlowski(2008a)认为Swami、Einon与Furnham(2006)的实验做得不够精密,没有排除干扰因素。他们以之前的研究为基础,进行了修改版(剪影图)的腿身比的研究。不同于Swami、Einon与Furnham(2006)的研究结果,结果显示,男女皆受高腿身比1.3异性的吸引。并且,不论是对女性或男性而言,腿身比1.0(腿最短)都是最不具吸引力,而腿身比1.4的吸引力(腿过长)则有所减少。

同时,Sorokowski与Pawlowski(2008b)另以波兰人腿长与躯干比例的平均值为基础,创建出基准图(置于中间,再稍微地拉长腿长5%、10%和15%,及缩短5%、10%和15%共设计出七个剪影图,探究不同腿长对于两性的吸引力。研究结果表明,腿长影响着男性与女性的身体吸引力。相对较短的腿,长的腿更具吸引力,但只限于轻微(5%)腿的长度增加,过长的腿会降低身体的吸引力。

(3)张荣富,李惠闵,沈宥胜(2010)重复了Swami的设计实验,样本选取台北教育大学及东海大学的学生,女413人,男202人,发现结果与Sorokowski的一样。

(4)Frederick、Hadji-Michael、Furnham 与Swami 等人(2010)将样本再扩大,并做了三次实验。第一组样本为加州大学洛杉矶分校学生,705位女性,235位男性,平均年龄为18.93岁;第二组是在学校咖啡厅随机找的样本,女性64人,男性50人,平均年龄22.7岁;第三组样本来自社会人士,女性 101 人,男性106人,平均年龄27.1岁。使用刺激物是立体动画软体POSER制作出来的,生动逼真,腿身比由低到高共八张,研究显示这三组测试者对腿身比有吸引力的评分均与 Sorokowski(2008)几乎一样,结果支持Sorokowski与Pawlowski的研究结果:男女皆较偏好高腿身比的异性。

(4)Frederick、Hadji-Michael、Furnham 与Swami 等人(2010)将样本再扩大,并做了三次实验。第一组样本为加州大学洛杉矶分校学生,705位女性,235位男性,平均年龄为18.93岁;第二组是在学校咖啡厅随机找的样本,女性64人,男性50人,平均年龄22.7岁;第三组样本来自社会人士,女性 101 人,男性106人,平均年龄27.1岁。使用刺激物是立体动画软体POSER制作出来的,生动逼真,腿身比由低到高共八张,研究显示这三组测试者对腿身比有吸引力的评分均与 Sorokowski(2008)几乎一样,结果支持Sorokowski与Pawlowski的研究结果:男女皆较偏好高腿身比的异性。

上述Sorokowski与Pawlowski的两项研究中均讨论到,吸引力可能和相对应的腿长度有关,因为这个特征可能是健康状态的线索。

坐高和马氏指数

目前针对身体上下部分的相互比例(即躯干与腿的比例)及腿与全身的比例的测量方法有很多种,下面对比其中几种:

结论

以大转子点高+23mm为下肢长,与身高比较。

严格意义的下肢长,学名下肢全长,应以股骨头顶点为起点,但在活体测量中,探觅该点是十分困难的。而以大转子为起点加上大转子至股骨头顶点之间的距离的平均值来计算下肢长也有问题。尽管大转子形状突现于人体表面,但它是一个球面,很难定出测点。

粗略判断腿身比

以髂前上棘点高-40mm为下肢长,与身高比较。

在人体测量中常以髂前上棘为起点,减去髂前上棘至股骨头顶点的平均值来计算下肢长。这一方法虽然比以大转子为起点的方法易于操作,但问题是在人体表面上精确地定出该测点也有困难。而更大的问题是成年人由于身高、骨盆斜角与髂翼形状有很大差异,不同个体间自髂前上棘至股骨头的垂直距离变化范围为9~52mm,平均值为40mm。这样大的变化范围,以一个平均值来替代,显得过于模糊,因此其参照价值大大减弱。尤其不利的是骨盆前倾明显的被测者,用此法量得的下肢长数值低于骨盆前倾不明显的被测者。

差异性

以臀沟最下缘高为下肢长,以第七颈椎棘突至臀沟最下缘的距离为躯干长,相互比较。

臀沟位于人体表面背侧,是臀部与大腿间的褶线,它的最下缘是可以肯定地加以定位的痕迹。被测者有的臀部肌肉紧凑,有的松弛下垂,因肌肉形态不同而对“臀位”高低的观感产生影响,但臀部肌肉形态并不改变臀沟高度。该方法还包括以第七颈椎棘突至臀沟最下缘的距离作为躯干长的测量,但问题是目前所使用的测量方法测得的这一数值不是测点间的垂距,即这两个测点不在同一垂线上,因此其稳定性不可靠,在测量时使用卷尺沿体表测量,测得的数值含有弧长因素,而这一因素的个体间差异很难从数值中减去,这就使数值缺乏可比较性。

人种差异

会阴高测量误差(3)以会阴高为下肢长,与身高比较。

会阴高测量误差(3)以会阴高为下肢长,与身高比较。

不同参考资料中,会阴点可以是左右两侧坐骨结节最下点的连线与正中矢状面的交点,也可以位于耻骨联合下缘。前者测量所得的会阴高其实就是身高减坐高。其次,测量会阴高时,被测者采取立姿,会阴点往往不好确定,活动直尺卡的位置和松紧程度对测量结果有所影响。在一些文献中,会阴高数据缺乏参考性。

年龄差异

以坐高为躯干长,以身高减坐高为下肢长,以马氏躯干腿长指数反映身体上下部分的相互比例。

(1)坐骨结节在大腿伸直时不易摸到,因为它被臀大肌下缘所覆盖。需用手指沿臀沟向上重按,方可摸到。坐时,臀大肌下缘上移,坐骨结节移至皮下,与凳面接触故易摸到。因此,当人采取坐位姿势时,坐骨结节恰好与凳面接触。也就是说,凳面即为左右两侧坐骨结节最下点所在的平面。

(2)人体测量中所建立的标准姿态,标准测轴(垂直轴、矢状轴、横轴),标准平面(矢状面、额状面、水平面)及标准方位,使测得的数值稳定可靠,因而具有可比较分析的科学价值。身高与坐高的测量简单易行,数值取自被测者的标准姿态与标准测轴,稳定可靠。马氏躯干腿长指数不直接以躯干长与下肢长作为原始数据,而是通过身高与坐高间的数值关系,以指数形式反映出被测者的躯干长、下肢长与身高三者间的比例关系,正是避开了不稳定、不可靠的因素,因而具有科学性。它以指数值所划分的腿型级别更具有重要的参照价值。马氏躯干腿长指数测量所需器械简单通用,一般的医务所中的身高计校准后便可使用。

(3)身高坐高指数也可以间接地反映出被测试者的躯干与腿长的比例,但它在反映人体腿长比例方面不如马氏躯干腿长指数更直接、更明确、更敏感。它的指数值与腿长成反比,使用时不如马氏躯干腿长指数方便。

两性差异

综上所述,我们认为,用身高减坐高表示腿长,用马氏躯干腿长指数检测身体上下部分的相互比例(即躯干与腿的比例)是最好的方法。

相关数据

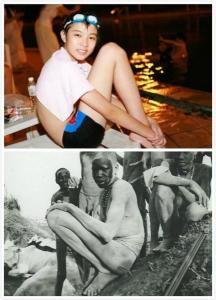

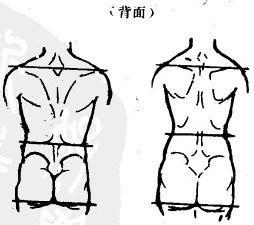

粗略判断腿身比(3)双膝过肩与否、腕线过臀线与否、腕线过会阴与否皆可粗略地判断腿身比(一字马高举过头例外)。而得出精确的腿长数据须测量坐高等,得出精确的腿身比须依据马氏躯干腿长指数等。

粗略判断腿身比(3)双膝过肩与否、腕线过臀线与否、腕线过会阴与否皆可粗略地判断腿身比(一字马高举过头例外)。而得出精确的腿长数据须测量坐高等,得出精确的腿身比须依据马氏躯干腿长指数等。

中国

日本

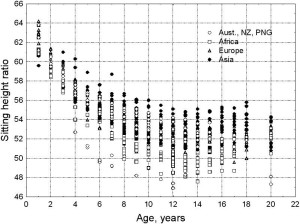

苏丹丁卡人和努巴人(5)身高坐高指数黄种人大于白种人,白种人大于黑种人,如图表所示:

苏丹丁卡人和努巴人(5)身高坐高指数黄种人大于白种人,白种人大于黑种人,如图表所示:

危地马拉玛雅人男性身高坐高指数为54.6,秘鲁女性身高坐高指数为55.8。澳洲土著身高坐高指数男性只有47.3,女性只有48.1,有的男性甚至极端至40.8。北京与重庆人的身高坐高指数在52.97至54.73之间,符合蒙古人种的特点,白种人的身高坐高指数为52-53左右,黑种人平均在50-52左右。

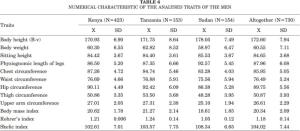

黑人马氏躯干腿长指数(2)从马氏躯干腿长指数平均值来看,美国白人男性为88.93,女性为87.02;美国黑人男性为95.20,女性为91.83。非洲黑人大于美国黑人,有的地区男性甚至达到115,女性达到113。东非地区的肯尼亚、坦桑尼亚、苏丹的男性分别为102.61、103.57、108.34。

黑人马氏躯干腿长指数(2)从马氏躯干腿长指数平均值来看,美国白人男性为88.93,女性为87.02;美国黑人男性为95.20,女性为91.83。非洲黑人大于美国黑人,有的地区男性甚至达到115,女性达到113。东非地区的肯尼亚、坦桑尼亚、苏丹的男性分别为102.61、103.57、108.34。

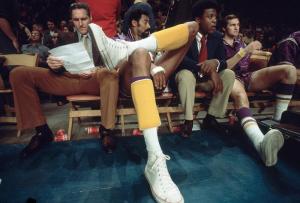

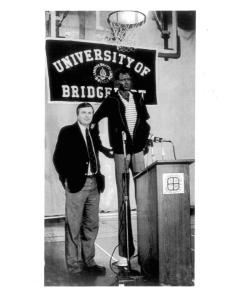

黑人篮球运动员(30)(篮球运动员的形态特点是:躯短肢长。篮球运动员的(坐高/身高)×100指数,男、女均小于其他项目的运动员,尤其是黑人篮球运动员更为显著,有的只达45左右,甚至以下。NBA球员、苏丹丁卡人马努特·波尔从未申请过任何腿长记录,但他的腿长、腿身比远胜所有申请过腿长记录的人。)

黑人篮球运动员(30)(篮球运动员的形态特点是:躯短肢长。篮球运动员的(坐高/身高)×100指数,男、女均小于其他项目的运动员,尤其是黑人篮球运动员更为显著,有的只达45左右,甚至以下。NBA球员、苏丹丁卡人马努特·波尔从未申请过任何腿长记录,但他的腿长、腿身比远胜所有申请过腿长记录的人。)

马努特·波尔(28)

马努特·波尔(28)

美国

年龄差异(2)(1)我国研究资料表明,人体各部长度的年增长比(各年度增长值/身高年增长值×100)均随年龄的增长而变化,这就决定了人体各部长度/身高×100指数也随年龄的增长而有所增加。

年龄差异(2)(1)我国研究资料表明,人体各部长度的年增长比(各年度增长值/身高年增长值×100)均随年龄的增长而变化,这就决定了人体各部长度/身高×100指数也随年龄的增长而有所增加。

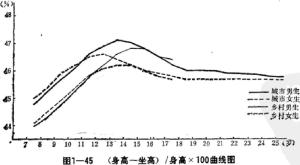

如图册所示,城市男生的[(身高-坐高)/身高]×100指数在7-13岁时随年龄增加而增大,13岁以后,随年龄的增加而减小。与此相反,身高坐高指数在7-13岁时随年龄的增加而减小,13岁以后则随年龄的增加而增大。城市女生的情况与城市男生相似。所不同的是,由于女生青春期发育较男生早,这两项指标的曲线随年龄增加而变化的转折点比城市男生早一年。

Sitting/standing height ratio in Spanish(4)(2)西班牙儿童从出生到成年身高坐高指数的变化,如图册所示:

Sitting/standing height ratio in Spanish(4)(2)西班牙儿童从出生到成年身高坐高指数的变化,如图册所示:

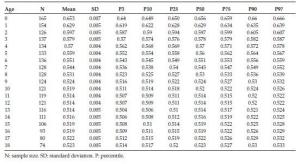

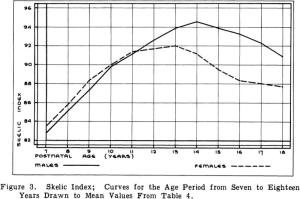

The Skelic Index(2)(3)美国艾奥瓦州青少年马氏躯干腿长指数随年龄的变化,如图册所示:

The Skelic Index(2)(3)美国艾奥瓦州青少年马氏躯干腿长指数随年龄的变化,如图册所示:

学童生徒の下肢高座高指数(Skelic Index)の加齢変化(3)(4)韩国、日本、美国学生马氏躯干腿长指数随年龄的变化,如图册所示:

学童生徒の下肢高座高指数(Skelic Index)の加齢変化(3)(4)韩国、日本、美国学生马氏躯干腿长指数随年龄的变化,如图册所示:

词条图册

股上长(2)人们往往依据个例认为女性有更大的腿身比(加之女性穿高跟鞋、上衣设计较短,而男性因生理因素裤子穿得低,在视觉上可能会造成一些错觉)。然而在不少资料中,通常依据身高坐高指数、马氏躯干腿长指数的平均值,得出男性腿身比更大——男子与女子虽然全身长度的标准比例相同,但他们各自的躯干与下肢相比,女性的躯干部较长,腿部较短,但是腰节高((腰围高/身高)×100比男性大),臀部大(股上长较男性大)所以穿的裤子比男性要长而男子的腿部却较长。如图册所示:

股上长(2)人们往往依据个例认为女性有更大的腿身比(加之女性穿高跟鞋、上衣设计较短,而男性因生理因素裤子穿得低,在视觉上可能会造成一些错觉)。然而在不少资料中,通常依据身高坐高指数、马氏躯干腿长指数的平均值,得出男性腿身比更大——男子与女子虽然全身长度的标准比例相同,但他们各自的躯干与下肢相比,女性的躯干部较长,腿部较短,但是腰节高((腰围高/身高)×100比男性大),臀部大(股上长较男性大)所以穿的裤子比男性要长而男子的腿部却较长。如图册所示:

作进一步分析:

(一)用身高减坐高表示腿长:

(1)同身高

坐高指数(2)《中国青少年儿童身体形态、机能与素质的研究》中,按身高五厘米分组来看男女差异,身高105-190cm各分组身高坐高指数如图册所示:

坐高指数(2)《中国青少年儿童身体形态、机能与素质的研究》中,按身高五厘米分组来看男女差异,身高105-190cm各分组身高坐高指数如图册所示:

在11-16岁时期同年龄、同身高的男、女生,身高坐高指数是女生比男生大;11岁之前、16岁之后,身高坐高指数是男生比女生大。

也就是说,成年男性身高坐高指数大于同身高成年女性。并且,身高越高,身高坐高指数越小,腿身比和马氏躯干腿长指数越大。

(2)平均值

《人体测量的技术和方法》(苏)19-25岁男女的坐高、腿长、身高坐高指数、腿身比、马氏躯干腿长指数、马氏躯干腿长指数分型如表所示,以供参考:

| 19-25岁男 | ||||||

| 身高组(cm) | 坐高(cm) | 腿长(cm) | 坐高指数 | 腿身比 | 马氏指数 | 马氏指数分型 |

| 158-162 | 86.5 | 73.5 | 54.06 | 45.94 | 84.97 | 亚短腿型 |

| 163-167 | 88.3 | 76.7 | 53.52 | 46.48 | 86.86 | 中腿型 |

| 168-174 | 90 | 81 | 52.63 | 47.37 | 90.00 | 亚长腿型 |

| 175-177 | 91.8 | 84.2 | 52.16 | 47.84 | 91.72 | 亚长腿型 |

| 178-182 | 93.7 | 86.3 | 52.06 | 47.94 | 92.10 | 亚长腿型 |

| 总平均数:170.2 | 90.1 | 80.1 | 52.94 | 47.06 | 88.90 | 中腿型 |

| 19-25岁女 | ||||||

| 身高组(cm) | 坐高(cm) | 腿长(cm) | 坐高指数 | 腿身比 | 马氏指数 | 马氏指数分型 |

| 151-155 | 83.3 | 69.7 | 54.44 | 45.56 | 83.67 | 亚短腿型 |

| 156-160 | 85 | 73 | 53.80 | 46.20 | 85.88 | 中腿型 |

| 161-165 | 87.8 | 75.2 | 53.87 | 46.13 | 85.65 | 中腿型 |

| 166-170 | 88.7 | 79.3 | 52.80 | 47.20 | 89.40 | 中腿型 |

| 总平均数:160 | 85.7 | 74.3 | 53.56 | 46.44 | 86.70 | 中腿型 |

(二)用会阴高表示腿长:

(1)《AIST人体寸法データベース1991-92》不同身高段的会阴高、(会阴高/身高)×100如表(单位:cm)所示,以供参考:

| 日本男性 | 日本女性 | ||||

| 身高 | 会阴高 | (会阴高/身高)×100 | 身高 | 会阴高 | (会阴高/身高)×100 |

| 162.9 | 72.8 | 44.69 | 150.1 | 65.4 | 43.57 |

| 164.9 | 74 | 44.88 | 152 | 66.6 | 43.82 |

| 167.3 | 75.4 | 45.07 | 154.3 | 68 | 44.07 |

| 169.1 | 76.5 | 45.24 | 156 | 69.1 | 44.29 |

| 170.6 | 77.4 | 45.37 | 157.4 | 70 | 44.47 |

| 172 | 78.2 | 45.47 | 158.7 | 70.9 | 44.68 |

| 173.4 | 79.1 | 45.62 | 160 | 71.8 | 44.88 |

| 174.9 | 80 | 45.74 | 161.4 | 72.7 | 45.04 |

| 176.7 | 81.1 | 45.90 | 163.1 | 73.8 | 45.25 |

| 179.2 | 82.6 | 46.09 | 165.4 | 75.4 | 45.59 |

| 181.2 | 83.9 | 46.30 | 167.3 | 76.7 | 45.85 |

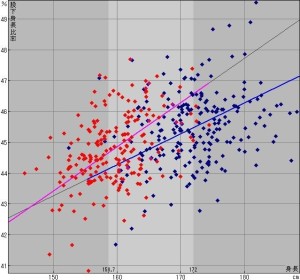

如图所示:同身高,女性会阴高大于男性;但由于(会阴高/身高)×100与身高正相关,身高越大,(会阴高/身高)×100也越大;因此,(会阴高/身高)×100平均值男性略大于女性。

(会阴高/身高)×100(蓝为男,红为女)

(会阴高/身高)×100(蓝为男,红为女)

(2)如图所示,(会阴高/身高)×100极端者男性略多于女性。

18-29岁男女各200名,(会阴高/身高)×100前5名

18-29岁男女各200名,(会阴高/身高)×100前5名

由此可见,用会阴高或身高减坐高表示腿长:同身高,女性腿长大于男性;但由于腿身比与身高正相关,身高越大,腿身比也越大;因此,腿身比平均值、马氏躯干腿长指数平均值男性略大于女性,腿身比极端者男性略多于女性。

也就是说,腿身比两性差异并不显著(身高肩宽指数、身高骨盆宽指数、身高大腿围指数等两性差异显著);如果说同身高女性腿略长,那么这只是身高两性差异的结果。

求购

求购