- 熹平石经

熹平石经

基本内容

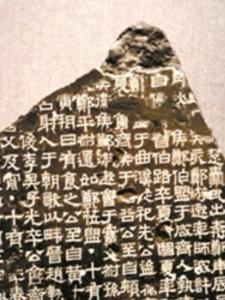

中国刻于石碑上最早的官定儒家经本。一称“汉石经”。其字体为一字隶书,故又称“一字石经 洛阳博物馆藏石经局部”。汉代立五经于学官,置十四博士。各家经文皆凭所见,并无供传习的官定经本。博士考试亦常因文字异同引起争端,甚至行贿改兰台漆书经字。汉灵帝熹平四年(175),议郎蔡邕等奏求正定六经文字,得到灵帝许可。于是,参校诸体文字的经书,由蔡邕等书石,镌刻四十六碑,立于洛阳城南的开阳门外太学讲堂(遗址在今河南偃师朱家圪垱村)前。碑高一丈许,广四尺。所刻经书有《周易》、《尚书》、《鲁诗》、《仪礼》、《春秋》和《公羊传》、《论语》。除《论语》外,皆当时学官所立。石经以一家本为主而各有校记,备列学官所立诸家异同于后。《易》、《书》、《礼》三经校记不存,无可考;《诗》用鲁诗本,有齐、韩两家异字;《公羊传》用严氏本,有颜氏异字;《论语》用某本,有盍、毛、包、周诸家异字。共约二十万零九百一十一字。这对纠正俗儒的穿凿附会,臆造别字,维护文字的统一,起了积极作用。石碑已毁,北宋以来屡有残石出土。近人马衡汇为《汉石经集存》,存八千余字。考证其源流的有顾炎武《石经考》、万斯同《石经考》和张国淦的《历代石经考》等,可供参考。

洛阳博物馆藏石经局部”。汉代立五经于学官,置十四博士。各家经文皆凭所见,并无供传习的官定经本。博士考试亦常因文字异同引起争端,甚至行贿改兰台漆书经字。汉灵帝熹平四年(175),议郎蔡邕等奏求正定六经文字,得到灵帝许可。于是,参校诸体文字的经书,由蔡邕等书石,镌刻四十六碑,立于洛阳城南的开阳门外太学讲堂(遗址在今河南偃师朱家圪垱村)前。碑高一丈许,广四尺。所刻经书有《周易》、《尚书》、《鲁诗》、《仪礼》、《春秋》和《公羊传》、《论语》。除《论语》外,皆当时学官所立。石经以一家本为主而各有校记,备列学官所立诸家异同于后。《易》、《书》、《礼》三经校记不存,无可考;《诗》用鲁诗本,有齐、韩两家异字;《公羊传》用严氏本,有颜氏异字;《论语》用某本,有盍、毛、包、周诸家异字。共约二十万零九百一十一字。这对纠正俗儒的穿凿附会,臆造别字,维护文字的统一,起了积极作用。石碑已毁,北宋以来屡有残石出土。近人马衡汇为《汉石经集存》,存八千余字。考证其源流的有顾炎武《石经考》、万斯同《石经考》和张国淦的《历代石经考》等,可供参考。

石经流传

洛阳博物馆藏石经拓片东汉灵帝熹平四年(公元175年),为维护统治地位,灵帝下令校正儒家经典著作,派蔡邕等人把儒家七经(《鲁诗》《尚书》《周易》《春秋》《公羊传》《仪礼》《论语》)抄刻成石书立于当时的国立大学——太学(位于今洛阳市伊滨区佃庄镇)门前。共46块石碑,每块3米多高、1米多宽,一共刻了8年,足见工程之大。

洛阳博物馆藏石经拓片东汉灵帝熹平四年(公元175年),为维护统治地位,灵帝下令校正儒家经典著作,派蔡邕等人把儒家七经(《鲁诗》《尚书》《周易》《春秋》《公羊传》《仪礼》《论语》)抄刻成石书立于当时的国立大学——太学(位于今洛阳市伊滨区佃庄镇)门前。共46块石碑,每块3米多高、1米多宽,一共刻了8年,足见工程之大。

立于东汉太学门前的熹平石经,在历经千年的风雨后,如何辗转到了几千公里外的沈阳?按照辽宁博物馆提供的资料,该馆所藏熹平石经残石原属于马衡所有,后被罗振玉收藏。马衡,曾任北大研究所国学门考古学研究室主任、故宫博物院院长,是金石考古学家、书法篆刻家,主持过燕下都遗址发掘,对中国考古学由金石考证向田野发掘过渡有促进之功,被誉为中国近代考古学的前驱。

如今,辽博展出的熹平石经残石,准确地说应该叫“熹平石经残字”。14块石经残石分布在一米见方的黑色展板上,每块大小不一,形状各异。大块的上面有十余个字,小块的不过四五个字,均为隶书。出于保护的目的,石经残石的上面都覆了一层拓片,字迹也因此看起来非常清晰。[1]

出土环境

1922年冬,汉代熹平石经残石在洛阳出土,徐森玉、马叔平(衡)闻讯即西下洛阳,对石经残石进行调查,有的做成拓本,又将拓本分寄给王国维和罗振玉。[4]

馆藏现状

除了辽宁博物馆的14块外,国内外藏有熹平石经残石的单位分别有国家博物馆(1块)、上海博物馆(2块)、西安碑林博物馆(1块)、国家图书馆(189块)、洛阳博物馆(5块)、台北故宫博物院(2块)、偃师商城博物馆(6块)、社科院考古所洛阳工作站(近百块,较大3块)、河南博物院(5块)、故宫博物院(拓本1件)、日本国立京都博物馆(1块)、日本中村不折博物馆(约9块)。[1][2]

求购

求购