- 肝外胆管癌

肝外胆管癌

疾病概述

肝外胆管癌cholangiocarcinoma

肝外胆管癌cholangiocarcinoma

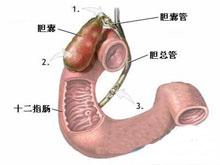

肝外胆管癌是指左右肝管、肝总管、胰腺上胆总管的原发恶性肿瘤,通常不包括位于壶腹部和乳头部的癌肿多发生于肝外胆管任何部位,但肝门部胆管癌(Klatskin氏肿瘤)约占50%以上。进行性梗阻性黄疸为本病的主要临床症状。本病病因至今尚不清楚,约有16%-30%的胆管癌病人伴有胆结石,故结石的慢性刺激被认为可能是一个致癌因素;先天性胆总管囊肿病人胆管癌发生率高;胆管良性乳头状瘤可转变为胆管癌,原发性硬化胆管炎合并溃疡性结肠炎者发生胆管癌的比例高,有报告0.4-1.4%。胆道血吸虫病也是病因之一。 胆管癌在尸解中的发病率为0.2%,占所有癌肿病人尸解的2%,占胆道手术的0.5%。男性稍多,多在50-70岁之间,60岁以上更多见。组织类型90%左右为腺癌,且60%分化良好。本病特点是肿瘤生长缓慢,远处转移晚,多为局部淋巴结转移为主。多数病人并非死于肿瘤转移,而是死于因胆道梗阻引起的各种并发症。本病治疗以手术切除为主。

发病原因

病因尚不清楚,与其发病可能与以下因素有关。

病因尚不清楚,与其发病可能与以下因素有关。

1.胆石病胆石的慢性刺激、胆管的慢性炎症改变可能是调发胆管粘膜癌变的因素之一,有报道称约1/3的胆管癌合并有结石,以中段胆管癌最高,且多为胆管结石;肝门部胆管癌多伴发胆囊结石,其肝内结石的发病率亦增高。胆结石与胆管癌的关系不如胆囊癌显著,尚难确认两者间的因果关系。佛山市第一人民医院肝胆外科王军华

2.胆管囊性疾病先天性胆总管囊肿的癌变率可高达17.5%,肝内胆管囊肿的癌变率也有7%, 比人群中胆管癌的发生率高出百倍以上。胆管囊肿癌变可能与囊腔内胆汁淤滞、慢性感染及胆汁酸被分解为强力致癌物有关。此外,由于胆管囊肿常合并胆膜管共同通道异常及膜液返流,膜酶长期作用于囊肿粘膜上皮,使其出现增生性改变,有可能促进癌变的发生。

3.硬化性胆管炎该病以胆管壁大量纤维组织增生为特征,可造成胆管局限性或多处节段性狭窄,有时很难与硬化性胆管癌区别。多数资料均显示,原发性硬化性胆管炎发生胆管癌的机会 远较一般人为高,两者密切相关。

4.慢性溃疡性结肠炎常[zl021.net/dga/]与硬化性胆管炎并存,胆管癌的发病率是一般人群的10倍左右,通常呈多灶性,预后极差。慢性溃疡性结肠炎常伴有门静脉系统的慢性菌血症,可能与硬化性胆管炎和胆管癌有关。

5.其他华支辜吸虫感染在华南地区较常见,可造成胆管系统慢性炎症,虫体及其代谢产物亦可剌激胆管粘膜上皮增生、癌变。其他能长期刺激胆管上皮或损害胆管粘膜的因素均可能是胆管癌的诱因。

胆管癌根据其原发部位分为肝内胆管癌与肝外胆管癌。肝内胆管癌处理基本近似肝细胞肝癌,我们通常说的胆管癌一般指肝外胆管癌。[2]

临床表现

1.持续进行性梗阻性黄疽。尿浓茶色,粪便灰白。

2.上腹隐痛伴有消化不良的表现和体重下降。

3.有出血倾向,呕血或黑便。

4.可有发冷,发热。

5.查体,皮肤,巩膜黄染,胆总管下端疼可触及肿大的胆囊,肝大质硬,晚期有门脉高压症表现。

诊断依据:

1.根据以上主要症状和体征。

2.红细胞,血红蛋白下降,血沉增快,肝功受损,梗阻性黄疽,大便潜血阳性,CEA可增高。

3.B超示胆管有强光团,无伴声影,肝内胆管扩张。

4.PTC,ERCP示病变处偏心性狭窄,有充盈缺损,近端胆管扩张。

5.CT可见癌肿部位及形状。

治疗原则

1.根治性切除:切除率10%—50%。下段胆管癌、行根治性 胰十二指肠切除术;中段胆管癌行胆管切除,肝管空肠吻合术,同时作附近淋巴结清扫;肝门胆管癌可行胆管癌切除,双侧肝内胆管空肠吻合术。

胰十二指肠切除术;中段胆管癌行胆管切除,肝管空肠吻合术,同时作附近淋巴结清扫;肝门胆管癌可行胆管癌切除,双侧肝内胆管空肠吻合术。

2.姑息手术:包括胆囊或高位胆管空肠吻合术,适用于不能切除的下段胆管癌。胆道外引流和空肠造瘘术,两管体外连接,桥式转流。胆管置u管引流术,它的优点:能起内引流和外引流双生作用,术后能冲洗;不经手术能重新换管。

3.放疗:对病变局限已行引流者有一定作用。

用药原则

本病治疗主要为手术,用药是针对其合并症,有胆道感染时给予抗生素,可选用“A”中抗生素联用,胆管癌若黄疸未能得到引流最终导致肝功能损害,故应加强护肝及支持治疗,选用“A”中肝太乐、肝安及“C”中输血及白蛋白等。注意水电解质平衡。

辅助检查

年龄在60岁以上,出现持续性上腹部或腰部疼痛,进行性加重的黄疸,肝大者应考虑胆管癌。予行肝功能及碱性磷酸酶,γ-转肽酶等有关检查,有助于确定肝外梗阻性黄疸的存在,可作为筛选指标,CEA增高有助诊断。B超或CT检查可了解肝内胆管扩张情况及肝胆系及胰腺是否有肿瘤,PTC或ERCP可直接显示胆管癌部位及梗阻的程度和性质。十二指肠低张造影可了解十二指肠降部或上升部的不规则压迫情况。以上检查不但对胆管癌诊断有帮助,也有利于与胰腺癌胆石症,毛细胆管性肝炎等相鉴别。

疗效评价

1.治愈:行根治性切除后,症状体征消失,切口愈合好,无并发症。

2.好转:手术未能切除癌病胆道,仅行姑息性胆管内外引流术,暂时性解除梗阻性黄疽;或经放疗,化疗等综合性治疗后病人症状体征减轻。

3.未愈:手术未能切除癌变胆道,亦未能解除胆道梗阻。

预防常识

由于胆管癌与胆结石,先天性胆总管囊肿,胆管乳头状瘤等有密切关系,所以及时防治这些疾病显得重要。胆结石时应积极采取手术取石等治疗手段,胆总管囊肿应早期行囊肿切除,尽量避免单纯囊肿内引流术,发现胆管乳头状瘤不管有否症状应及时手术切除以避免恶变。确诊胆管癌后不要丧失治疗信心,因该病发展缓慢,转移晚,应争取及早手术治疗,如不能切除,也应行姑息性手术引流胆汁,改善肝功能,另再行放疗、化疗、中西医结合等综合治疗,可明显延长病人生存期。

验方偏方

验方:

①天性草根、野芥菜根各94~125g,分别水煎,去渣后加白糖适量饮服,上午服天性草根,下午服野芥菜根。

疗效:报告治愈1例,已观察5年无复发。

方源:安徽省枞阳县血防站。

②犀黄丸(成药):每日3g,口服,同时配用阿霉素等化疗药物及护肝药物。

疗效:用本方治疗原发性巨块型肝癌4例,随访时间最短者14个月,最长者30个月,患者均继在。

方源:方书琴:阿霉素配用其它化疗与中草药治疗原发性巨型肝癌4例报告。《癌症》(4):375,1986。

③安宫牛黄丸:每日1丸温水调化,饭后服。病情稳定后改为每日半丸,10丸为一疗程,可同时服用中药煎剂。

疗效:用本方治疗晚期肝癌6例,3例平均生存期为327天,(其中2例生存1年以上),另3例从治疗到出院平均住院229天。1年后随访均健在。

方源:张年乐等:安宫牛黄丸并中医辩证治疗晚期肝癌——附6例报告。《实用癌症》(3):182,1989。

偏方:

①金虫散:全蝎、娱蚣、水蛭、僵蚕、蜣螂、守宫、五灵脂各等分为,每日2次,每次3克。

②斑蝥烧鸡蛋:斑蝥2只,去头足,放入鸡蛋内,棉纸包文火烧熟,去斑螫,吃鸡蛋,每日2个,连服3天,休3天再服。

危险因素

胆管癌已确定的危险因素有:麝猫后睾吸虫感染,原发性硬化性胆管炎,肝石症,异常的胆管—胰管畸形,胆总管囊肿,二氧化钍暴露,肝硬变,丙肝等。胆管癌可能危险因素有:华支睾吸虫感染,HIV感染,乙肝,胆—肠引流措施,环境或职业毒素暴露,糖尿病等。武汉协和医院肝胆外科柴新群

1 原发性硬化性胆管炎(PSC)

1 原发性硬化性胆管炎(PSC)

在西方,PSC是非常常见的原因。据报道8-40%的胆管癌患有PSC。PSC患者一生中发生胆管癌的危险性为9%-23%。然而,发生胆管癌的危险性与PSC的持续时间不相关。有人认为PSC患者胆管癌危险性增加是由于上皮慢性炎症不断增生并伴随着胆汁中内源性诱变剂产生而发生的。胆汁郁积进一步增加胆管癌的危险性。

2 肝吸虫感染

大量的实验和流行病学资料已表明:肝吸虫感染特别是麝猫后睾吸虫作为胆管癌一种病因已被确定。麝猫后睾吸虫感染在泰国、老挝、马来西亚北部存在地方性,这些地区胆管癌的发生率高。特别是泰国在世界范围内胆管癌的发生率最高(每10万人87),估计有7万人患有后睾吸虫病。另外地方性的致癌因素比如用盐腌的鱼引起的人体亚硝酸复合物增加被认为对麝猫后睾吸虫感染有协同作用。

3 纤维多囊肝(胆总管囊肿)

胆道系统先天性畸形包括Caroli’s病,先天性肝纤维化和胆总管囊肿(胆道囊状扩张)亦能引起胆管癌。但是幸运的是这些状况较少见。未治疗的胆总囊肿患者,胆管癌总的发生率为28%。其具体发生机制还不清楚,有可能与胆汁郁积,胰液反流引起的慢性炎症,胆酸的激活有关。胆管腺瘤和胆道乳头状瘤亦与胆管癌的发生有关。

4 肝石症

在西方,肝石症非常少见,但是在亚洲相当普遍,并且与肝内胆管癌特别相关。接近10%的肝石症患者将产生胆管癌。据报道在台湾,近70%接受肝切除的胆管癌患者有肝内胆管结石,而在日本这个数据是6 - 18%。肝内胆管结石能引起胆汁淤积和反复细菌感染,此为胆管癌发生的潜在辅助因素。

5 化学致癌物暴露

有一些化学物品已表明与胆管癌有关。二氧化钍系一种放射线造影剂,由于其致癌特性于1960年已禁止使用,已表明其与胆管癌的发生强烈相关,其危险性比普通人群增加300倍。有关暴露于橡胶化工原料副产品包括二噁英和亚硝胺类以及饮酒和吸烟相关性已进行研究,但结果相互抵触,至今没有统一的结果。

6肝炎C病毒感染

任何引起肝硬化的原因均表明与胆管癌有关。一组超过11000例肝硬化患者,随访研究超过6年,表明胆管癌危险性比普通人群相比高10倍。在美国、中国、日本研究表明:慢性肝炎C病毒感染亦被认为是胆管癌的危险因素之一。韩国的病例对照研究报告:12.5%的胆管癌患者丙肝病毒检测阳性和13.8%乙肝表面抗原阳性;而对照组分别为3.5%和2.3%。而来自意大利的研究表明:23%的胆管癌患者丙肝抗体阳性,而11.5%的乙肝表面抗原阳性;而对照组分别为6%和5.5% 。日本一项前瞻性对照研究报道:HCV引起的肝硬化病人10年胆管癌的风险达3.5%,比一般人群高1000倍。HCV是已被确定为肝细胞癌危险因子,而肝细胞和胆管细胞具有相同的先祖细胞,此也证明了病毒在胆管癌发生中的作用。并且在胆管癌组织中已识别出HCV的RNA。HCV和胆管癌形成的相互关系已明确确定。并且,最近世界范围内的HCV感染流行能否单独解释胆管癌发生率的增加还不知道。

7其它的危险因素

胆管癌的其它相关危险因素包括HIV感染,HBV感染,肝硬变和糖尿病。在胆肠吻合引流措施之前伴随的反复胆管炎亦能增加这种癌的危险性。然而患胆管癌的大多数患者,有时没有任何可辨认的危险因素。

-

内悬浮外拉线抱杆分解组塔

2025-09-23 12:55:00 查看详情 -

经内镜逆行胰胆管造影

2025-09-23 12:55:00 查看详情

求购

求购