- 四工调

四工调

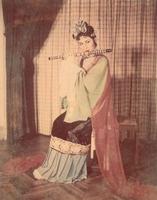

1923年,在上海京剧“髦儿戏”的影响下,昇平歌舞台老板王金水委托艺人金荣水办起了第一副女子科班。1925

嘉兴 素娥 施银花 适意 王春荣 西皮 胡琴 工尺谱

四工调(又名“四工腔”)的形成和发展,是琴师与演员紧密合作的结果。一提四工调,人们就会按以往越剧史册的记载,说这是琴师王春荣

和演员施银花合作创造的,其实,这种说法并不完整。王春荣是有贡献的,其最大贡献,是当女子科班初出茅庐时,于

1925年左右吸取 京剧〔西皮〕成分,把胡琴1—5定弦的正宫调改为 6(低音)—3定弦的四工调,从而解决了此前“女唱男调”音域不对路的尴尬局面。刚刚出科的施银花(虚龄16)在他指导下学会了这种新的调门,不断演唱,并从1926年起向琴素娥等前辈艺人学习借鉴,从而形成独具特色的唱四工调的“施腔”。遗憾的是,1928年施银花就因结婚离开舞台,一停几年,到30年代初才恢复演出,而王春荣也从人们的视线中消失了。因此,他与 周宝财的长期与演员合作不同,他是四工调的 发轫者,却止步于发轫之初。历史上的许多事物都不是一旦产生便一步到位的,还需要定型、发展、改进、完善,乃至形成规范,越剧的四工调亦然如此。王春荣来不及做的许多“后期工作”,由另一位演奏技艺高超的乐师邢雪琴做了,而且做得十分出色;正是由于他跟施银花的长期合作,才使四工调真正发扬光大,确立起“越剧主腔”的地位。

邢雪琴,原名邢延钟,1904年6月7日出生于嵊县(现嵊州市)太平乡下南庄。 从1931年(虚龄28岁)到1949年(虚龄46岁),他曾为许多著名演员拉过琴,包括一支梅、陶素莲、施银花、赵瑞花、屠杏花、竺素娥、袁雪芬、傅全香、尹桂芳、范瑞娟、支兰芳……等,但合作时间最长、配合最为默契的则是施银花。对越剧史作出的主要贡献,也是在他与施银花合作的十几年里完成的。一、灌制唱片,提供范例;灌制唱片的数量之多,在同时的越剧琴师中无人可比。 1936年冬,他为施银花操琴,在上海丽歌唱片公司灌制了十几张唱片,现在能收集到的有《思唐》、《游四门》、《前游庵》、《志贞哭图》、《游庵认母》、《重台分别》、《楼台会》、《大堂会》、《劝秋香》、《盘夫》、《方玉娘哭塔》、《孟丽君看图》等12张。1941年,又被“借”去,为当时大红大紫的“闪电红星”支兰芳操琴,灌制了四张唱片,包括《秦雪梅训子》、《恩爱村》、《定金怨宫》、 《三看御妹》、《英台哭灵》、《黛玉葬花》等唱段, 为当时的四工调伴奏提供了成功的示范实例,为我们后代提供了鉴赏、研究、继承的宝贵遗产。二、开辟了为四工调托腔伴奏的路子。在此之前,胡琴6(低音)—3定弦(简谱6(低音)、3在“工尺谱”里为“四”、“工”二音,故称四工调)已经普及,但过门和托腔的旋律则仍停留在〔丝弦正调〕阶段,也有随意照搬绍剧、京剧过门的。一些善于动脑筋的乐师已经意识到,绍剧伴奏的“紧拉慢唱”不适合越剧演唱以中板、慢板为主的特点,照搬京剧过门,听起来又不像越剧;当然也做过多种尝试,但均未被大家认可;直至邢雪琴为施银花伴奏的十几张唱片出来之后,大家才找到借鉴、仿效或再创造的范本,并逐步找到了“糅合西皮成分,创造四工过门”的正确路子。6(低音)—3定弦来自京剧西皮,在四工调的伴奏中糅合西皮成分,是顺理成章的。在他为施银花伴奏的唱片中,常可听到类似于西皮却又不是西皮的乐句,便是明证,而他所常用的落调乐句|35 6ⅰ|5 ⅰ|65 56|1——|则作为四工腔落调延用至今。这条路子的开辟意义重大!其后成名的周宝财先生曾亲口说过,他四十年代初刚刚升任越剧主胡之职,几乎每天都听邢雪琴伴奏的唱片,并且一句一句跟着学,反复地拉,可见他对邢的敬慕之深、从学之诚。他后来与袁雪芬、范瑞娟合作创造〔尺调〕和〔弦下调〕,实际上走的就是邢雪琴的“糅合京剧成分,创造越剧过门”的路子。邢雪琴和周宝财都学过京戏,会拉京胡,他们开创的越剧三大主腔的伴奏路子决定了越剧音乐的基调,功莫大焉!(当然,越剧还有〔嚣板〕、〔六字调〕等采用绍剧元素的伴奏路子,但不属于常用主腔,这里就不赘述了。)三、引进“客体音乐”成分,创造出丰富多彩的〔四工调〕伴奏过门。细听邢雪琴的唱片,其伴奏绝无被动应托、简单重复的毛病,而是因腔走弦,巧妙多变,基调明确,旋律丰满。究其原因,乃是他具有京剧、绍剧、婺剧以及江南丝竹的高深造诣,故而经过他的弓弦拉出的过门和托腔,往往能融汇客体音乐如“西皮流水”、“反二黄”、“绍剧三五七”、“流水二凡”、“婺剧三五七”、“婺剧滩簧”乃至江南丝竹中的“三六”、“行街”、“云庆”等等旋律,而听上去又与施银花及其合作者屠杏花、沈兴妹的“四工腔”那么和谐得体,实在令人叹服。同时,尽管广取博采,却主调鲜明,绝不是“大杂烩”。有些唱段,他的伴奏较多地继承男班〔丝弦正调〕成分,有些唱段,又较多地糅进“皮黄”或其他音乐成分。这样,就较好地处理了继承和创新、引进和保留的关系,使人听来是越剧四工调,却又耳目一新。四、伴奏中的“即兴加花”技巧具有高度的示范性。其示范性价值之高,简直可以称之为越胡伴奏中“支声复调”传统的发蒙初创!真正有文化价值的历史积淀,总是静静地躺在那儿,等待人们去发现,就看你有没有这份“心”和一双善于发现的眼睛。1986年,正在参与《中国戏曲志》的编撰,看到《中国戏曲音乐集成·上海卷》编辑部的内部刊物《戏曲音乐资料汇编》第1~3期上,连载了上海艺术研究所李梅云女士的《越剧花衫鼻祖施银花唱腔艺术初探》长文。李女士的本意,是为当时能找到的施银花的所

有唱片记录曲谱,并对施的唱腔艺术从理论上加以分析,但是,为施银花伴奏的琴师越来越引起她的浓厚兴趣;唱片上没有琴师的名字,她不知道这位琴师是谁,却情不自禁地为他作起了评点,说“施银花唱腔的伴奏很有特色”,并就此写了一大段颇有见地的分析,认为这位不知名的琴师“在演奏过门或托腔的过程中,常常运用即兴加花的手法,变化出各种流动性较强的音型曲调予以衬托,这是越剧早期运用的支声复调的实例”,从而,“使唱腔显得丰满、流畅,使内容表现得更为生动”,而且,凭着她的音乐嗅觉,听出了“这种支声复调变化多端,色彩丰富,且有古老的江南丝竹的独特韵味”,最后作出判断:“一个剧种唱腔音乐的形成、发展及演员的成长,琴师都起着相当大的作用。

应该指出, 板腔体剧种唱腔的伴奏,要求乐师具有娴熟的技巧、灵敏的反应和即兴创造的能力。伴奏的过程,不是简单重复唱腔音调的过程,而是要与 演唱者的情绪相呼应,创造性地进行托(托腔)、保(保调)、衬(衬音)、垫(垫过门),使乐声很好地为人物情绪和剧情气氛服务。细听邢雪琴在唱片中的伴奏,就绝不是对演员唱腔的被动追随,而是根据人物情绪,弦随情发,即兴加花,推拉出支声复调般的美妙 旋律。正是如此高超的伴奏艺术,增添了“施腔”的魅力,也影响了伴奏同行,开启了越剧主胡伴奏的新局面,并且培养了越剧音乐的后起人才,周宝财先生便是最有代表性的一位。从1935年至1949年这十几年间,施银花就一直信赖这位“雪琴师傅”,乃至于灌制必须有人声帮腔的《方玉娘哭塔》时,施银花也不请其他 女演员,而由邢雪琴代庖,于是流传至今的唱片里,就留下了女唱男帮的有趣现象。

施银花和乐师创造的“四工调”是越剧音乐史上的新发展,是女子越剧音乐的里程碑。为女子越剧提高演出质量,发挥女演员演唱特长,扫清了障碍,铺平了道路,从而为女子越剧大发展奠定了基础。

四工调是在男班“丝弦正调”基础上创建的。四工调对腔句的开掘和板式都有创新。成为越剧板腔中别具一格的基调。其特点是,节奏活泼明快,旋律质朴流畅,清新优美而带有乡土味。

四工调有显示唱腔特色的“叠句”、“转句”和“合句”等腔句。“叠句”可用于叙述性唱词;“转句”则旋律、节奏、字位比一般腔句宽松舒展;“合句”起到当时唱“路头戏”时唱腔告一段落,示意同台演员接唱的作用,故亦称“掼调”腔句。

四工调继承了男班“丝弦正调”的大部分板式,并发展了部分新板式。新创的“中板散唱”,打破了四工调唱句四平八稳、句式方正、节奏平直、较难表现深沉、激情、愤慨之情绪的格局。“中板散唱”有整句、半句散唱的,不同于 散板和嚣板。“哭调”创立于男班时期,但到了四工调为主腔的女班时期,“哭调”是表现伤感的唯一板腔,发展较快。其旋律较流畅,结构也较严谨,有包含着“起承转合”四个腔节的“双哭头”,又有三个、二个腔节的“单哭头”,还有落调哭腔、连哭带唱等多种形式。

四工调为主腔期间,除新创板腔外,对中板、快中板、慢中板、快板、起调、落调、倒板、十字调等都有不同程度的创新。

值得一提的是四工调的反调“六字调”的探索实践,有一定历史影响,解决了四工调缺少表现伤感情绪板腔的缺陷。“六字调”唱腔比[四工调]低四度,低沉压抑,以表现哀伤情感见长。但到20世纪40年代被新产生的弦下调唱腔所替代。直到50年代“六字调”再度创新,别具一格。

四工调时期的乐队人员已发展为五人:鼓板、唢呐兼二胡、板胡、三弦兼小锣、斗子兼大锣,文武场用京剧、绍剧的曲牌和锣鼓,乐队伴奏时运用无固定乐谱的跟唱伴奏,乐师即兴演奏,以支声复调的伴奏手法托保衬垫。

〔四工调〕的唱法和〔尺调〕不同。〔尺调〕的行腔比较稳重深沉一些,〔四工调〕的行腔则强调要有分明的棱角。诸如《盘夫》中的严兰贞,是一个雍容华贵的侯门千金。在她的性格中,既有千金小姐的骄娇二气,有非常任性的一面;又有热情、大胆、聪明、干练甚至泼辣的一面。所以,这个人物的唱腔比较多的采用活泼明朗、刚劲有力的〔四工调〕,比采用稳重、缠绵的〔尺调〕更适合一些。但是,严兰贞毕竟还是一个闺阁小姐,完全用老〔四工调〕的唱法,难以表现她雍容矜持的特有身分和气度。所以,演《盘夫》时,既继承老戏的传统用腔,以〔四工调〕为主,同时有意识地作一些新的尝试,就是既注意吸收前辈艺人施银花咬字吐字扎实刚劲,润腔耍腔抑扬顿挫、轮廓分明的优点,同时在润腔中又适当糅进〔尺调〕唱法中的抒情色彩,努力做到使旋律更丰富一些,表现人物感情更细腻一些。

-

07年奥迪a6底盘升降怎么调(奥迪a6l底升怎么调节)

2025-09-24 14:00:24 查看详情 -

奥迪a4听歌太吵如何调温和一些(奥迪a4音响怎么调效果好)

2025-09-24 14:00:24 查看详情 -

奥迪a4l怎么调后视镜(奥迪a4后视镜按钮如何使用)

2025-09-24 14:00:24 查看详情 -

奥迪q3的音响怎么调(如何调奥迪q3的音响)

2025-09-24 14:00:24 查看详情 -

奥迪q5的车内监测如何调灵敏度(奥迪q5车内监控功能如何设置)

2025-09-24 14:00:24 查看详情 -

两门奥迪a1续航里程怎么调(调两门奥迪a1续航里程的方法)

2025-09-24 14:00:24 查看详情 -

奥迪q5更换废气阀如何调(奥迪q5更换废气阀怎么调)

2025-09-24 14:00:24 查看详情 -

奥迪音响怎么调(奥迪音响怎么调试)

2025-09-24 14:00:24 查看详情 -

奥迪音响怎么调(奥迪音响怎么调音量)

2025-09-24 14:00:24 查看详情

求购

求购