- 深圳客家民俗博物馆

深圳客家民俗博物馆

简介

深圳客家民俗博物馆坐落在深圳市龙岗区龙岗街道南联社区罗瑞合村,紧邻龙岗大道,距深圳市区28公里,是全国占地面积最大的客家民居建筑。

深圳客家民俗博物馆坐落在深圳市龙岗区龙岗街道南联社区罗瑞合村,紧邻龙岗大道,距深圳市区28公里,是全国占地面积最大的客家民居建筑。

设计

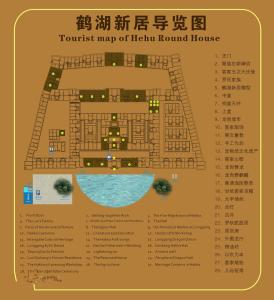

深圳客家民俗博物馆即是“鹤湖新居”,是为罗氏所建,建于清朝乾隆年间[1] ,共历三代、数十年建成。占地面积24816平方米,建筑面积14530平方米,南北宽166米,东西长109米,共有179个居住单元房,

深圳客家民俗博物馆每单元由数间屋构成,共有房屋数百间。

深圳客家民俗博物馆每单元由数间屋构成,共有房屋数百间。

在围墙内民居似“回”字形,整座建筑群由内外两围相套而形成,外围平面前宽后窄,呈银锭状;内围有高墙与外围相隔,平面呈方形。屋宇、厅、堂、房、井、廊、院布局错落有致,像座迷宫,易守难攻,有“九天十八井,十阁走马廊”之称!

馆内收藏

馆内收藏各类客家家具、劳动工具、生活用品及族谱等文物400余件。基本陈列《客家生活起居室陈列》、《客家劳动工具展示》、《客家民俗风情展》等,较为生动地展示了客家先民劳动、饮食、婚嫁等诸多生产、生活场景。

“大夫第”匾

客家民俗博物馆收藏的重要文物有1835年清道光皇帝赐罗兆雄(瑞凤长孙)的大夫第匾。原罗氏家族遗存。木质,长201厘米、宽75.5厘米、高3厘米。正楷“大夫第”三字凸出平面。是客家民俗博物馆镇馆之宝。1999年定为国家二级文物。现在祠堂陈列。

灭火枪

1999年定为二级文物的灭火枪。原为鹤湖新居罗氏家族灭火的工具。铜质,长137厘米、口径2.7厘米、底径5厘米。在灭火枪的1/3处铸有左竖行“铺在粤东省城”,右竖行“安澜大街开张”。横行铸有“本号加工精造,灭火铜枪发客,诸君光顾请认,招牌为记里开”造枪的文字说明,现收为馆藏(还没有对外陈列展出)。

榨糖机

石质的土窑榨糖机。高54厘米、腹围72厘米,由底盘、磨辊、石槽、推架组成。1998年因深圳天气干旱、长期无雨,龙岗清林径边缘地带干枯,榨糖机显露出来。得知这一消息,客家民俗博物馆组织30多人抢运收藏,1999年定为国家二级文物。现在龙天顶陈列。

历史价值

深圳客家民俗博物馆对研究客家民俗文化及其源流、客家宗族制社会结构、宗法观念和家族精神,具有重要的历史价值。

深圳客家民俗博物馆对研究客家民俗文化及其源流、客家宗族制社会结构、宗法观念和家族精神,具有重要的历史价值。

保护

鹤湖新居客家民俗博物馆是省级重点文物保护单位,是深圳“新客家之都”的标志性建筑。1996年12月原龙岗镇政府将鹤湖新居辟为客家民俗博物馆。1998年2月初正式对外开放。1998年8月被深圳市人民政府列为市级文物保护单位。2002年7月,被广东省人民政府列为省级文物保护单位。

门票须知:

成人:10元

开放时间:

9:00--17:00

博物馆

另一个客家民俗博物馆位于东源县仙塘镇,距市区12公里,依托一座古老的“府第式”民居--锁头独角楼而设立。仙塘镇附近有古民居建筑30多座,选作客家民俗博物馆的这座民居建于明末清初。客家民俗博物馆内陈列有100多件客家人在不同年代使用过的生产生活用具,都配有文字照片资料,说明客家人的历史变迁和用具的种类、功能等。

另一个客家民俗博物馆位于东源县仙塘镇,距市区12公里,依托一座古老的“府第式”民居--锁头独角楼而设立。仙塘镇附近有古民居建筑30多座,选作客家民俗博物馆的这座民居建于明末清初。客家民俗博物馆内陈列有100多件客家人在不同年代使用过的生产生活用具,都配有文字照片资料,说明客家人的历史变迁和用具的种类、功能等。

100余件陈列品中,有石磨、碓、八卦床、八仙桌、棕笼等实物,且均按照客家人生活习惯依样摆设,分为卧室(男、女各一间)、厨房、作坊、厅堂、卧房里的枕头是木制的,男人枕的则是长方型的木箱,挂上锁,里面可以放家中的贵重物品如地契、财物等,男式的八卦床上刻有“诗酒琴棋阁、风花雪月开”等词句,反映了客家人的崇文思想。生产用具中全部都是耕田所用的农具,这又反映出了客家人重农思想和小农经济意识。

这座客家民俗博物馆是迎香港百年回归、电视连续剧《香港的故事》前十集的主要拍摄地,开镜仪式就在此举行,并拍摄了“阿带与水生初恋在吉祥围”、“二太太迫水生就范”、“水生与二太太被绑井边示众”等精彩镜头,阿带的两个扮演者陶红和李缓缓也在这里接戏。

词条图册

-

标致408X官方谍照发布 上海车展探馆:新款标致4008

2025-09-22 09:01:16 查看详情 -

全新标致3008谍照首曝 上海车展探馆:新款标致4008

2025-09-22 09:01:16 查看详情 -

东风标致新408将于今日发布 上海车展探馆:新款标致4008

2025-09-22 09:01:16 查看详情 -

北京车展探馆:雪铁龙19_19概念车亮相 不会跟进电气化

2025-09-22 09:01:16 查看详情 -

北京车展探馆:雪铁龙19_19概念车亮相 Ami

2025-09-22 09:01:16 查看详情 -

广州车展探馆:新款标致5008实车曝光 启用标致全新狮标

2025-09-22 09:01:16 查看详情 -

北京车展探馆:雪铁龙19_19概念车亮相 小车难卖无利可图

2025-09-22 09:01:16 查看详情 -

标致新408预告图 上海车展探馆:新款标致4008

2025-09-22 09:01:16 查看详情 -

新款标致508家族官图发布 上海车展探馆:新款标致4008

2025-09-22 09:01:16 查看详情 -

上海车展探馆:新款标致4008 PHEV上市

2025-09-22 09:01:16 查看详情

求购

求购