- 弱联系

弱联系

基本内容

联系(weak ties)是指人们由于交流、接触所产生的那种纽带联系,特点为:互动次数少,感情较弱,亲密程度低,互惠交换少而窄。但是弱联系在社会结构中起着非常很总要的作用,是不同社会集群之间传递信息的有效桥梁

联系(weak ties)是指人们由于交流、接触所产生的那种纽带联系,特点为:互动次数少,感情较弱,亲密程度低,互惠交换少而窄。但是弱联系在社会结构中起着非常很总要的作用,是不同社会集群之间传递信息的有效桥梁

什么是弱联系

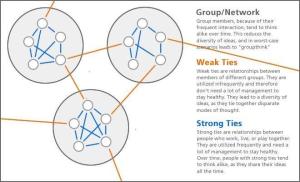

人与人之间的关系,从沟通互动的频率来看,可以简单划分为强联系和弱联系。

强联系最有可能的是你目前工作的搭档,事业的伙伴,合作的客户,生weak tie活和工作上互动的机会很多。弱联系范围更广,同学、朋友、亲友等等都有可能,就是沟通和互动的机会较少,更多的是由于个人的时间、经验和沟通机会造成的。可以简单的概括个人大概有150个联系人,其中强联系约30个,弱联系约120个。[编辑]

弱联系理论的发现

弱联系理论由美国社会学家马克·格拉诺维特(Mark Granovetter)于1974年提出。二十世纪六十年代晚期,在通过寻访麻省牛顿镇的居民如何找工作来探索社会网络的研究中,他非常惊讶地发现那些紧密的朋友反倒没有那些平时很少联系或不怎么熟悉的人更能够发挥作用。事实上,紧密的朋友根本帮不上忙,真正能介绍到工作的往往是陌生人。

弱联系理论由美国社会学家马克·格拉诺维特(Mark Granovetter)于1974年提出。二十世纪六十年代晚期,在通过寻访麻省牛顿镇的居民如何找工作来探索社会网络的研究中,他非常惊讶地发现那些紧密的朋友反倒没有那些平时很少联系或不怎么熟悉的人更能够发挥作用。事实上,紧密的朋友根本帮不上忙,真正能介绍到工作的往往是陌生人。

Mark GranovetterGranovetter描述弱连接的论文被当年的《美国社会学评论》据之门外而无人问津,直到多年之后才得到认可,并被认为是现代社会学最有影响的论文之一。正是弱联系才使新的主意从外部世界传输过来。格兰诺维特指出:在传统社会,每个人接触最频繁的是自己的亲人、同学、朋友、同事……这是一种十分稳定的然而传播范围有限的社会认知,这是一种“强联系” (Strong Ties)现象;同时,还存在另外一类相对于前一种社会关系更为广泛的,然而却是肤浅的社会认知。例如一个被人无意间被人提到或者打开收音机偶然听到的一个人……格兰诺维特把后者称为“弱联系”(Weak Ties)。研究发现:其实与一个人的工作和事业关系最密切的社会关系并不是“强连接”,而常常是“弱联系”。“弱联系”虽然不如“强联系”那样坚固(金字塔),却有着极快的、可能具有低成本和高效能的传播效率。

Granovetter认为在探究一些网络现象时,使用弱联系(Weak Ties)的概念比使用强联系(Strong Ties)的概念来得的重要。

[编辑]

弱联系与强联系

强联系关系通常代表者行动者彼此之间具有高度的互动,在某些存在的互动关系型态上较亲密,因此,透过强联系所产生的讯息通常是重复的,容易自成一个封闭的系统。网络内的成员由於具有相似的态度,高度的互动频率通常会强化原本认知的观点而降低了与其它观点的融合,故认为在组织中强联系网络并不是一个可以提供创新机会的管道。

相对於强联系关系,弱联系则较能够在不同的团体间传递非重复性的讯息,使得网络中的成员能够增加修正原先观点的机会。因此Burt的看法正好与Granovetter的弱联系优势观点相同,即联合其它网络位置的人来减低社会结构的限制以取得结构利益。

关於强弱联系的界定,Granovetter设计了四个指标,分别是互动时间、情感强度、亲密程度以及互惠行动的内涵,但Granovetter在1973年并无明确指出用来判别强弱联系的标准。然而,后续研究学者所使用的诸多测量方法却都已经明确地掌握了Granovetter所称弱联系的构成本质。有的研究是将强联系视为一种互惠性或回报性的互动行为,弱联系则是非互惠性或非回报性的互动行为,而无联系则代表著无互动关系存在(Friedkin;1980),因此联系强弱的界定事实上是一种程度的区分,而在测量方面,Granovetter是用了互动的次数来测量联系的强度,另外一种测量方法则是将最近互动的次数纳入考量(Lin , Dayton & Greenwald;1978)。

很自然的,人们都会想,强联系比弱联系更有用处。而Granovetter 调查的结果却表现出,找寻工作的人更多的是通过那些很少见面甚至一年才可能见一次面的人那里获得职位的信息。总体来说,在找寻工作方面,弱联系的机会要比强联系高的多。

虽然Granovetter 没有更多的证据来证明为什么弱联系有着更重要的价值,但很幸运,他有着足够深的洞察力。

事实上,在信息的扩散传播方面,弱联系起着同样的作用。一个人的亲朋好友圈子里的人可能相互认识,因此,在这样圈子中,他人提供的交流信息总是冗余。比如,我从这个朋友或亲戚听到的,可能早已经在另一个朋友那里听说了,而他们之间也都相互交谈过此话题。日常生活中不乏这样的事例。

上面提到的是比较亲密的私人圈子之间。如果我们考虑到熟人,也就是那些关系不足以到私密程度的人,情况就大为不同了。他/她来自另一个不同的社交圈子。因此,他们所散播的信息源是不同的。

畅销书《80/20法则》的作者理查德·科克(Richard Koch)和搭档格雷格·洛克伍德(Greg Lockwood)一起探索研究了“弱联系”理论,以此为基点著就《超级人脉》。理查德·科克提出,现代社会中的“弱联系”(与我们只见过一面或只接触过一次的泛泛之交的联系,比如你的网友,你在宴会上偶遇的陌生人)无论是在找工作这样的具体事件中,还是在整个社会文明的进步中,都要比“强联系”(我们与周边他人的紧密关系,比如与我们相伴日久的朋友、家人和同事)更加有用。然而,过度依赖“强联系”并不像我们想象得那样安全可靠,相反,它是危险的,它限制了人们的思维与活动方式,大大束缚了人类自身能量的发挥。所以,只注重“强联系”的人往往是贫困且乏味的,而那些令人羡艳的富人则完全不是这样。富人大多是十分懂得维护并利用“弱联系”的强大力量的聪明人。聪明人无论是在选择工作还是选择个人活动,甚至是规划住宅地址时,都会充分调查而后挑选能够让他们认识更多人、增加更多信息——也就是能让他们拥有更广泛“弱联系”的地方。因为他们深知,这样的“弱联系”会成为他们获得成就的重要资源。作者指出,在远古时代,当人类还生活在村落里逐水而居的时候,狭隘的生活范围严重限制了人们本应拥有的各种机会。但到了今天,我们的生活内容可以比你能想象到的更加丰富,因为只要你愿意,你就能能够通过很多方式从任何地方认识新朋友,获取新知识,掌握能给你的一生带来无尽可能性的“弱联系”。 [1]

弱联系与社交网络

在Twitter、Facebook等社交媒体中,最先关注或加为‘好友’的人可能属于“强联系”(现实中的朋友,在某方面有共同的价值观),但在以用户为圆心、好友为节点、从而推向更外围的联系者之间,更大范围存在的是弱联系。

Facebook的数据团队2012年针对这个问题做了一项研究,统计了人们在Facebook上分享的网页链接。Facebook的这个研究通过随机试验的办法来跟踪特定的一组网页地址,结果发现别人分以后再转发的可能性(p_feed),比如自己看到这个地址直接分享的可能性(p_no feed),大五倍以上。这两种可能性的比值(p_feed/p_no feed),也就是网友分享的放大效应。

而转发行为是相当亲疏有别的,人们更乐意转发“强联系”分享的信息。统计发现如果强联系发给一条信息,转发它的概率大约是弱联系发过来信息的两倍左右。这个理所当然,强联系之间本来就有类似的兴趣。有人据此甚至担心,社交媒体是否加剧了“物以类聚人以群分”这个局面?人们会不会因为总跟志趣相投的人呆在一起而把社交圈变成一个个孤岛呢?[2]

-

汽车gps导航系统 终于解决车内导航gps信号弱

2025-09-22 19:13:02 查看详情 -

肝硬化男性性功能减弱综合征

2025-09-22 19:13:02 查看详情

求购

求购