- 社会责任理论

社会责任理论

衍生

资本的自由化建立在两个前提上:

1.自由而公平竞争的公开市场;

《报刊的四种理论》2.顾客有充分鉴别商品的能力。在这两项因素的影响下,工商产品的品质必须不断提高,而产品的价格又必须下降,否则无法生存。这种情况的长期发展,逐渐形成了报业所有权的集中和“一城一报”的局面,最终导致自由而公平竞争的公开市场遭受破坏,报业垄断现象极其严重。社会责理任论者西奥多·格拉泽曾说:“20家公司控制着6100万份日报的一半多的日发行量;20家公司掌握着这个国家11000种杂志的多半收入;三家公司操纵着大部分电视收入和电视观众;还有10家大广播电台,11家图书公司和4家电影公司。”这种格局致使大众传播的掌控者,与享有听说看等自然权利的公众利益相悖。

《报刊的四种理论》2.顾客有充分鉴别商品的能力。在这两项因素的影响下,工商产品的品质必须不断提高,而产品的价格又必须下降,否则无法生存。这种情况的长期发展,逐渐形成了报业所有权的集中和“一城一报”的局面,最终导致自由而公平竞争的公开市场遭受破坏,报业垄断现象极其严重。社会责理任论者西奥多·格拉泽曾说:“20家公司控制着6100万份日报的一半多的日发行量;20家公司掌握着这个国家11000种杂志的多半收入;三家公司操纵着大部分电视收入和电视观众;还有10家大广播电台,11家图书公司和4家电影公司。”这种格局致使大众传播的掌控者,与享有听说看等自然权利的公众利益相悖。

同时,不少读者的低级趣味及鉴别能力不足,使那些粗制滥造、夸大渲染的黄色报纸,呈现出一枝独秀的局面,而那些庄重负责、维护公益的报纸却失去竞争力。这是报业资本自由化产生的流弊,基于这个理由,近年来有些学者便应用“葛勒什姆定理”有关劣币驱逐良币的法则,来解释当前的传播媒介。人类在20世纪经历了两次世界大战以及多次政治经济与文化的危机后,开始对自由主义主张的理性、道德等产生怀疑,这在新闻学中表现为一场观念性的变革:由传统的自由主义传播思想向社会责任论推进。

现代心理学研究的新发现,也是社会责任理论产生的根源。20世纪以来,心理学家经过大量的科学研究,发现人类并非完全的“理性动物”,人类本性并非全然的“善良”。这些研究结果推翻了传统自由主义数百年来根深蒂固的哲学基础,致使人们不再信奉传统的自由主义思想。取而代之的,是计划政治、计划经济与各种社会福利安全措施。这一新发现应用到报业上,则表现为社会责任论的思想体系,如《报刊的四种理论》便极力推崇“自由是伴随着义务的;而享有特权地位的报刊,就对社会承担当代社会的公众通讯工具的某种主要职能”。

社会责任理论者认为,新闻机构在享有新闻自由的同时,应承担道德责任;既追求积极的自由,扩大以及发展新闻自由的权力,又要建立与社会“分享共同价值”的大众传播体制。从根本上来说,社会责任论并非新闻学理论的新发明,而是心理学新学说的普遍应用。

哲学基础

社会责任理论乃由自由主义传播理论衍生而来,同时又对自由主义传播理论作了很大的创新。这一点主要表现在对以人为本的哲学基础的论述,提出了对人性问题的探究。

人性问题

传统自由主义新闻思想认为,人类是理性动物,性善仁慈,有独立的意志;能根据良知良能,分辨是非善恶。即使是最荒唐的意见也可以发表,因为只有把社会当中个人不论是高尚还是低劣的思想及观点表达出来,人们才会发现真理,而生活之目的就在于不断追求和实现真。既然有了言论和出版自由,人们就乐于发表意见,愿意在理性的指引下讨论问题,而不会无的放矢。卢梭就是持这种观点的众学者之一,他深信如果没有政府的干预,人类自然就会发展成为思想公正、判断正确的理性动物。

但是,社会责任理论否认了这一观点。社会责任论者认为,人类并不是完全的理性动物,他们的理性和道德值得怀疑;人类的选择亦非经常正确,因为“人性”乃是食、色与各种嗜好的综合体,这些基本欲望决定了“人性”的基本内容。人不可能天生有一种动力去寻求真理,他能够运用理性,却常常厌倦那样去做。思想上的懒惰,导致了人往往沉沦于无所用心的盲从状态中,智力渐趋愚钝,并时刻有退化的可能。

近代著名心理学家弗洛依德的潜意识行为理论发现,人类不是完全合于理性,而是懵懂、懒惰和自私的。弗洛依德认为,人类行为主要受潜意识的支配,生活的目的不是寻找真理,而是满足当前的迫切需要及愿望。所以,必须先有良好的教育和健全的社会制度,鼓励并引导人类向善,社会才能协调发展。如果人类不经过教育,则很难有正确的判断。完全放任自由,人类必然会变得自私、短视,不为未来及后代子孙着想。

经济学家与社会学家也都承认,人性是颇为自私的,对他人的福利往往具有偏见。他们反对激进的个人主义,并怀疑意见自由市场的可能性。因为自由市场不可能长期存在,放任自由竞争的结果,只可能导致必然的独占。他们更不相信自由主义所称的宇宙有只“无形的神手”,或 “自我正确的原理”,因为历史已经否定了这种说法。他们相信,个人的过分放任,势必危害到社会的公共利益。

传统自由主义传播理论对社会及其与个人关系的认知,受到牛顿学说的影响。牛顿认为,宇宙是一个无时间性及永久不变的空间。在自然社会中,人类是这个不变宇宙的永恒主宰,每个人都有一些天赋和绝对不可剥夺的自然权利。然而,达尔文的进化论却从根本上否定了牛顿的宇宙观。他认为,宇宙是随时间不断进化的,社会的价值标准也会随着社会的进化而不断变更,从而推论出,宇宙中不可能有永恒不变的定律。

尽管自由主义仍坚持“每个人都有一些天赋和绝对不可剥夺的权利”。但自从爱因斯坦的相对论问世后,人类开始意识到宇宙中的任何事物都是相对的,权利也不例外。各种自由权利的享有,都以承担相应的责任为前提。现代政治学者也已否定了“自然法”的观念,并认为“自然权利说”只是当时的一种政治口号而已,它是基于一种假设,实际上并不可能存在。自由主义传播理论关于自由权利绝对不受干涉的理论基础,是站不住脚的。

社会责任理论传统自由主义传播理论认为“社会”仅是个人的组合,其本身没有任何目的。而社会责任论认为,社会本身虽无目的,但它代表了所有个人的“整体”利益。因此,在任何文明社会中,“社会公益”高于“个人利益”的原则都已得到了公认。这是现代个人主义与集体主义的调和,也是社会责任论的基本观点。真理的出现及其逆反

社会责任理论传统自由主义传播理论认为“社会”仅是个人的组合,其本身没有任何目的。而社会责任论认为,社会本身虽无目的,但它代表了所有个人的“整体”利益。因此,在任何文明社会中,“社会公益”高于“个人利益”的原则都已得到了公认。这是现代个人主义与集体主义的调和,也是社会责任论的基本观点。真理的出现及其逆反

真理是真实、事实、实在、诚实与信实的综合意义,在某种程度上还有公正的意味。在西方思想源流中,追求及实现真理,是人类最高品质的象征。

传统自由主义传播理论相信,只要政府采取放任的态度,让所有意见,包括虚伪与谬论,完全自由发表,真理自然会在与谬论的辩论中明晰出来。所有的观点都应当接受自由辩论的考验,意见也会在交锋中自我纠正偏差。

社会责任理论却认为,人类并非在任何时候都能合乎理性地做出正确判断,所以必须先有好的教育机制、好的新闻工作者激励人们运用理性,“真理”才有可能出现。没有这种激励,人是不会主动去追求真理的,例如:有关公共事务的问题,人民必须先有足够的教育水平,再经过新闻工作者对公共事务做出客观且充分的分析报道,“真理”才有可能出现,才会愈辩愈明。如果这两项前提缺少了其中之一,真理就难以显露。

总之,自由主义传播理论的哲学,产生于17、18世纪的集权社会,其主要功能在于推翻集权统治。但19世纪后,政治民主化、经济工业化、社会都市化三大革命的相继发生,促使社会变革,个人日趋社会化,报业迈向商业化。在此情况下,社会价值与道德标准随之变化,自由主义传播理论的哲学基础受到了挑战。

美国历史学家卡尔·贝克曾说:“理性与真理两者间的界限已经是扑朔迷离了。我们相信,理性只不过是动物有机体的一种功能。至于真理则是对不调和经验的一种理解;这些经验为了某种特殊目的与当时特定情况,必须作符合实际的调整。”启蒙运动所倡导的自由主义思想开始动摇,人们对于个人、理性与社会、国家的观念不再像启蒙时代那样乐观与激进。现代社会至少不盲目伸张“新闻自由”,而是要求对大众媒介加上某种必要的“约束”,建立 “自由而负责”的传播事业。

传统自由主义传播理论极力诘问集权主义传播理论关于“唯有集体才是真理的表征”的观点,但是,自由主义所标榜的“唯有个人理论绝对自主才是通往真理的途径”,又被现实攻击得支离破碎。这表现在:

1.自由主义传播理论认为大众媒介是一种社会公器,旨在服务民主政治;但

是,媒介商业化的结果却使大众媒介为少数人所垄断,追求利润已然成为无可阻遏的目的。

2.媒介市场的恶性竞争,导致了大众媒介纷纷以“激情主义”处理新闻,黄色新闻严重泛滥。夸大、渲染与欺骗等传播方式,妨害了社会的正常发展。

3.竞争导致大众媒体的兼并,产生了垄断性的报业集团。如此一来,“理性绝对自立”的尊严荡然无存,“意见的自由巿场”不复寻找,所谓的“自我矫正”又如何可能?显然,这些现实都与传统自由主义传播理论所标榜的理念

背道而驰。

思想的奠定

20世纪,自由放任的经济发展侵蚀了自由主义最初的思想精髓。例如美国新闻业者就认为,他们和其它的私有企业一样是在做生意。不同的是他们可以利用宪法所赋予的新闻自由,不受限地采集信息,经过记者、编辑的加工,成为新闻而传播给大众。这些自由被滥用的行为,使人们对自由失去了原本坚定的信任感。

不负责任的传播态度,使得传播活动损害了社会其它权利主体的利益,也使大众传媒本身面临信任危机。当时,虽然也有大众传媒机构基于专业理念,提出了一些道德法规和工作准则,但这些准则亦构建在传统自由主义哲学的基础之上。例如,20世纪20年代最早制定的《美国报纸编辑人协会之新闻界信条》(即第一章提到的《原则声明》),就明文:“法规中隐含着:相信人类是有理性的动物,能够发现真理,并能用理智诉诸读者的明辨和理智。”这种形式的道德约束,无法成为新闻自由权利与义务之间的轴心。从

根本上说,这种虚设的制约形式与责任是有隔膜的,自由主义新闻观念对责任思想的缺乏,为责任理论的诞生提供了基础。

美国大众传播的社会责任理论诞生于20世纪40年代末,

50年代渐趋成熟,此后一直到80年代,它都在缓慢地发展。最初的责任论并不是美国大众传播业自我克制的产物,而是来自大众传播的外部,即对新闻自由和前途满怀忧虑的思考者的研究成果。

理论

施拉姆彼德森与社会责任的理论在《报刊的四种理论》一书中,美国伊利诺大学传播学院院长彼德森执笔了“社会责任传播理论”这一部分。

施拉姆彼德森与社会责任的理论在《报刊的四种理论》一书中,美国伊利诺大学传播学院院长彼德森执笔了“社会责任传播理论”这一部分。

自由主义者认为,大众媒介的目标在于反映世界的全貌,加之人的理性可以把真理从谬误中分辨出来,因此报纸可以发表伪善、虚假的意见、观点等。彼德森对此进行分析研究,结果表明:

实际上,人并非道德的恪守者,传播者也不能时刻显示高度的道德感。在言行上,人的表现并非完全合乎理性;受传者也往往经不起诱惑,他们易于堕落,对于媒体上出现的不道德事物,会不假思索地接受。因此,大众媒介必须负起一种责任,对于超乎常人抵御能力的诱惑应该作适当的处理。如同埃弗雷特·丹尼斯所描述的那样:“我们所拥有的应该是一个社会责任的体制。在这个体制中,新闻业享有某些权力,同时也承担责任和义务。”

彼德森认为,自由与责任同时存在,大众媒介在宪法的保障下享有特殊的地位,相应的,它也须承担社会责任,并对社会克尽职责。大众媒介如能恪守自身的责任,并以之为经营的基础,则自由制度当能满足大众的需要。反之,若大众媒介无法克尽己责,其它团体便应出来干预,使其社会责任得以履行。

“新闻自由委员会”对此也持有相同的意见:言论自由是有条件的,它的性质是在言论自由权的基础上产生出来的。言论自由以人对他的思想负有义务为基础。如果一个人不负担起这个对于他的良心的义务,如果他反而运用言论自由去煽动仇恨、诽谤、说谎,如果他故意利用言论自由来玷污真理的源泉,那么他就没有要求言论自由的权利。只有在他负起相应的道德义务时,他才有道德权利。”

1957年,随着施拉姆的另一著作《大众传播的责任》问世,社会责任理论传播理论逐渐为世人所知,从此新闻界开始了以自由与责任为主题的社会责任传播理论研究和思想传播。

范畴

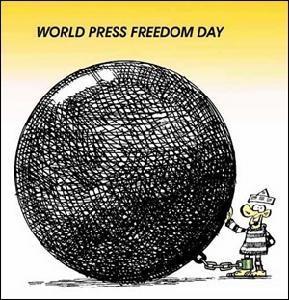

新闻自由日社会责任理论在自由主义传播理论的基础上产生,而又超越自由主义传播理论的范围。它赞同自由主义传播理论“报业应享新闻自由”的理想,同意自由主义传播理论对媒介三大功能的阐述:提高人民文化水平、服务民主政治、保障人民权利,却不同意自由主义传播理论“人为理性动物,性善仁慈”的哲学基础,也反对自由主义传播理论放任自由的做法。实际上,它是对自由主义传播理论的扬弃,所以社会责任理论也被称为“新自由主义报业”。虽然社会责任传播理论根植于自由主义传播理论,却与之有诸多相异之处:

新闻自由日社会责任理论在自由主义传播理论的基础上产生,而又超越自由主义传播理论的范围。它赞同自由主义传播理论“报业应享新闻自由”的理想,同意自由主义传播理论对媒介三大功能的阐述:提高人民文化水平、服务民主政治、保障人民权利,却不同意自由主义传播理论“人为理性动物,性善仁慈”的哲学基础,也反对自由主义传播理论放任自由的做法。实际上,它是对自由主义传播理论的扬弃,所以社会责任理论也被称为“新自由主义报业”。虽然社会责任传播理论根植于自由主义传播理论,却与之有诸多相异之处:

1.自由主义传播理论把政府看作集权统治的继续;社会责任理论则视政府为民主政治的产物。

2.自由主义传播理论认为“管得最少的政府才是最好的政府”;社会责任理论则希望政府应主动地去促进自由,必要时,政府应与大众、媒体三者协同一致,共同发挥传播的功能。

3.自由主义传播理论所揭示的自由是消极的,通常称之为“不受外界限制的自由”;而社会责任理论的自由则是积极的,它要求拥有能够达到人们所希望的目标的必需条件。

4.自由主义传播理论认为新闻自由纯粹是个人的权利,强调“开明的自我利益”,因此为了满足一己的理性与天赋,要除却一切加诸个人的限制;社会责任论则强调“为最大多数人谋最大之福利”,权利与义务(责任)已由个人转移到社会,由理性移转到良心与宗教伦理。它的目标在于促使社会更易于发挥各种功能,使人类获得最大的快乐。[1]

求购

求购