- 八一大桥

八一大桥

建设历程

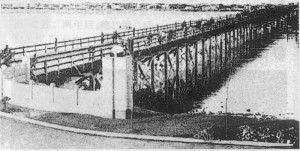

- 旧八一大桥

中华民国时期南昌市中正桥(解放后改名为八一桥)民国23年(1934年),桥梁动工建设,时称中正大桥。

中华民国时期南昌市中正桥(解放后改名为八一桥)民国23年(1934年),桥梁动工建设,时称中正大桥。

民国25年(1936年),“中正大桥”建成。

1949年5月22日,人民解放军解放南昌,中正桥更名为八一大桥。

1955年,八一大桥进行改建[1]。

1998年,新八一大桥建成通车后,旧桥被水下爆破拆除[2]。

- 新八一大桥

1995年3月,新八一大桥项目立项;11月5日,新八一大桥在旧桥上游50米处动工兴建[3]。

1996年11月,八一大桥开始挂第一对索[4]。

1997年5月,八一大桥合拢段施工完毕[4];10月1日,新八一大桥建成通车[1]。

2009年6月20日,八一大桥进行封闭,开始为期约半年的维修加固[5]。

2010年2月10日,八一大桥完成桥面亮化工作[6]。

桥梁位置

八一大桥

八一大桥

八一大桥位于中国江西省南昌市,连接红谷滩去与东湖区,线路东起八一大道,跨越赣江河道,西接庐山南大道至凤凰中大道;途经该桥线路为105国道[1]。

建筑设计

建筑结构

- 整体布局

八一大桥分别由跨江主桥、引桥、引道、三部分组成[1],主桥路段呈东南至西北方向布置。

- 设计特点

南昌一碧如洗 八一大桥如“火”龙卧波八一大桥为双独塔双索面扇形密索体系钢筋混凝土预应力斜拉桥,主桥主孔为塔、梁、墩固接,主梁采用双主梁断面,悬臂浇注施工,体系为对称布置的“双独塔、双索面、密索体系斜拉桥”桥型,主梁由4片单位室的箱梁组成,现浇施工,桥墩采用4米大直径桩八根直径的实心桩基,斜拉索采用双索面,房形密索布置,拉索为PE护套柔性索,南引桥为三层喇叭式互通立交,北引桥为二层高架型立交[3][7]。

南昌一碧如洗 八一大桥如“火”龙卧波八一大桥为双独塔双索面扇形密索体系钢筋混凝土预应力斜拉桥,主桥主孔为塔、梁、墩固接,主梁采用双主梁断面,悬臂浇注施工,体系为对称布置的“双独塔、双索面、密索体系斜拉桥”桥型,主梁由4片单位室的箱梁组成,现浇施工,桥墩采用4米大直径桩八根直径的实心桩基,斜拉索采用双索面,房形密索布置,拉索为PE护套柔性索,南引桥为三层喇叭式互通立交,北引桥为二层高架型立交[3][7]。

设计参数

八一大桥主桥主桥采用双独塔2×160米,桥跨型式为(50+2×160+3×50+2×160+50)米,副孔6×50米跨连续梁,副孔墩采用2米直径桩44根,主塔塔高103米,桥面以上塔高86米,塔上挂索采用交叉锚固方式,梁上索距为8米,主孔通航净空10米,为三级航道标准,八一大桥线路全长约6千米,其中主桥1040米、南引桥2017米、北桥1314米。[3][7]。

| 技术标准 | |

| 桥面宽度 | 主孔28米,副孔26米,主副过渡28~26米 |

| 道路等级 | 城市主干路 |

| 荷载标准 | 汽-超20,挂-超120,人群3.5千牛顿/平方米 |

| 设计速度 | 主桥60千米/小时、引桥40千米/小时 |

| 防洪等级 | 300年一遇 |

| 桥面纵坡 | 不大于2% |

| 抗震等级 | 6度地震区[3] |

设备设施

| 技术标准 | |

| 桥面宽度 | 主孔28米,副孔26米,主副过渡28~26米 |

| 道路等级 | 城市主干路 |

| 荷载标准 | 汽-超20,挂-超120,人群3.5千牛顿/平方米 |

| 设计速度 | 主桥60千米/小时、引桥40千米/小时 |

| 防洪等级 | 300年一遇 |

| 桥面纵坡 | 不大于2% |

| 抗震等级 | 6度地震区[3] |

运营情况

- 超载监控系统

2016年10月26日,八一大桥安装超载监控系统,包括动态称重、车牌识别、视频监控、数据传输、供配电、总监控中心和分监控中心数据存储、后台管理软件等7个子系统。系统可以在不停车、不减速、不以特定速度行驶的前提下及时准确地测得超重超载车辆的重量、车牌、速度等信息[8]。

- 灯光照明

八一大桥夜景2010年02月10日,八一大桥完成亮化工程,亮化以红色系为主。亮化工程投资约900万元,包括主桥塔梁和南北引桥。整个亮化工程采用LED节能光源材料为主,以及金卤投光灯、传统大灯等相结合。有5000余盏灯,其中斜拉索处布置200盏左右灯具,主桥翼缘处灯最多,大概有3600盏。另外,匝道处也安装400盏灯左右,整个大桥做到点光源和线光源相结合,以勾勒出桥梁“H”形桥塔的雄姿和斜拉索轮廓,既体现大桥的庄严,又不失美态[6]。

八一大桥夜景2010年02月10日,八一大桥完成亮化工程,亮化以红色系为主。亮化工程投资约900万元,包括主桥塔梁和南北引桥。整个亮化工程采用LED节能光源材料为主,以及金卤投光灯、传统大灯等相结合。有5000余盏灯,其中斜拉索处布置200盏左右灯具,主桥翼缘处灯最多,大概有3600盏。另外,匝道处也安装400盏灯左右,整个大桥做到点光源和线光源相结合,以勾勒出桥梁“H”形桥塔的雄姿和斜拉索轮廓,既体现大桥的庄严,又不失美态[6]。

票价票制

通行事项

自2012年3月1日零时起,江西省交通运输厅停止收南昌城市收费桥梁通行费,八一大桥包含其中,全桥路段免费通过。[9]。

交通流量

自2015年1月1日零点起,八一大桥(不含南面匝道),每日07:00-09:30、16:30-20:30禁止外地号牌机动车通行[10]。

建设成果

截至2013年5月,八一大桥平均日车流量达8.7万车次,其中,4月28日,车流量为9.6万车次[11]。

文化特色

- 技术难题

八一大桥是赣江上最重要的城市桥梁,在当时建设中遇到许多技术问题需要解决,为此许多开展了科研与创新工作,如:

(1)大直径桩基设计及旗工方案的分析与研究。

(2)翻转模板的新工艺的开发。

(3)前支点挂篮的研制应用[12]。

- 荣誉表彰

| 项目名称 | 所获奖项 |

| 八一大桥 | 2000年11月被评为国家级级别铜质奖[13] |

| 2000年度获江西省优秀设计一等奖[13] | |

| 2002年江西省南昌市“新豫章十景“之一[14] |

价值意义

| 项目名称 | 所获奖项 |

| 八一大桥 | 2000年11月被评为国家级级别铜质奖[13] |

| 2000年度获江西省优秀设计一等奖[13] | |

| 2002年江西省南昌市“新豫章十景“之一[14] |

-

成都汽车展 一大批焕新车型齐聚成都车展,看看有没有你的菜

2025-02-06 19:14:20 查看详情 -

廷锴将军八一希望小学

2025-02-06 19:14:20 查看详情

求购

求购