- 客家服饰

客家服饰

历史

缘起

客家服饰历史悠久,据史料记载,唐末及两宋时期由于中原战乱南迁,客家先民把优秀的中原文化艺术、人情风俗带到了赣闽粤,并与当地土著风情文化不断交融,形成了由中原文化艺术元素为基础变化发展而来的文化艺术形式,客家服饰也毫不例外地在这时期得到了较全面的充分的传承、发展,创造了以简洁大方、舒适耐磨的客家服饰,成为中华文化多元化展示艺术宝库当中的最重要一员。

演变

客家服饰元素斜襟亮相广东省第十三届运动会清朝时男女老幼几乎全部穿“侧襟衫”,长袖,直领,布扣,开襟由领口斜向右胁,里襟装袋。裤是一律“大裆裤”,又宽又大,另接四五寸阔的腰头,腰不开口,多余部分折叠于肚前,以带系住。裤管又称裤脚,宽约0.3米。妇女衣服领边加滚饰,开襟、袖口、裤脚加花边等。

客家服饰元素斜襟亮相广东省第十三届运动会清朝时男女老幼几乎全部穿“侧襟衫”,长袖,直领,布扣,开襟由领口斜向右胁,里襟装袋。裤是一律“大裆裤”,又宽又大,另接四五寸阔的腰头,腰不开口,多余部分折叠于肚前,以带系住。裤管又称裤脚,宽约0.3米。妇女衣服领边加滚饰,开襟、袖口、裤脚加花边等。

清末上层社会的男子出外或会客多穿长衫,有时加马褂套在长衫上面。农村女子普遍系着的一种围裙“掩腹”,其实可以掩胸,下摆宽及两侧,上端缝花刺绣,另加“颈链”、“腰链”和“牙牌”、“手镯”等服饰。姑娘梳辫,少妇盘髻。另外,小脚妇女还有穿绣花鞋、系罗帕的装束。在清朝社会影响下客家妇女仍然坚持不缠脚,老妇则系罗帕。

清末民初上层社会男子戴有帽顶的礼生帽。普通男人戴棉线织的筒状爪子帽,后多改戴半球形羊毛帽。妇女冷天包罗帕,很少戴帽子。

民国时期,男子的侧襟衫逐渐淘汰,长衫马褂增多,后来出现中山装,在知识界开始盛行。劳动者则多穿对挂短衫的,俗称褂哩。妇女则仍保持侧襟衫为主,只有少数读了书的女性改穿旗袍或蓝衣黑裙,衣袖明显缩短至掌根。读了书的男子多改着西式裤,用皮带或吊带,女裤则一直以大裆为主。

鞋袜方面,清朝时多穿布鞋,是家庭妇女自制的。妇女鞋加绣花,小脚女人的鞋尖而翘,长度仅14-15厘米。雨天多打赤脚;或穿木屐底布鞋,称“鞋屐”;或布鞋底加厚并涂以桐油。

出远门或上山割草砍柴,穿稻草编的草鞋。到了民国,外地运进来胶鞋、雨鞋、皮鞋,只少数人穿用。一双雨鞋,往往全家人使用。袜子旧时用布缝制,清末开始有了纱织袜子。

2020年7月著名歌唱组合客家三宝,他们用自己设计的客家服饰带上广东卫视,体现了客家人勤俭节约的美德,展示了客家人的风貌。[3]

结构功能

客家服饰主要由内衣、上衣、裤子、鞋袜等几部分组成,客家妇女的服饰还有挡风遮日的冬头帕、用以蔽胸腹的围裙。男装是正面开缝,用布作纽扣,女衫比男衫稍长,开襟由领口斜向右腋,沿侧缝直至下摆。

其内衣多为白色,其外装为蓝色或黑色,但冬头帕和围裙又是由红、绿、蓝、白、黑几种颜色的线交织成条状彩纹的,为客家服饰添上了亮丽的一笔。

分类

主词条:客家凉帽、客家凉衫

客家服饰的种类繁多。先说衣服。客家人称衣服为“衫裤”。“衫”指上衣,裤指下衣。“上穿大襟衫,下着大裆裤”是客家人最常见的衣着打扮。[4]

大襟衫是客家人男女老少最常穿的上衣。其服装结构的特点是:直领、斜襟、布扣、宽袖、无口袋。客家人的大襟衫按照服装的长度,可分为长衫、中长衫和短衫3类。长衫亦称长袍,因衫长至脚踝而得名,多为老年男性天冷时穿。

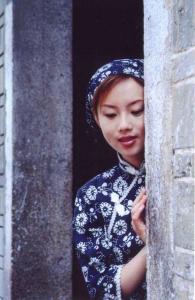

短大襟衫与平常短衫差不多,为便于劳作,又在下摆处开小襟。中长式大襟衫的长度介于长衫与短衫之间,一般长及腿部,多在休闲时如逢年过节、走亲戚、办喜事时穿。一般来说,年轻妇女的大襟衫装饰较多,美观亮丽,中老年妇女的则稍为朴素、庄重。[4]

除了大襟衫之外,客家人也穿对襟衫。对襟衫与唐装相似,在前面中间开襟,把前襟平均分为左右相对的两襟,所以称为“对襟”。对襟衫与大襟衫的区别在于,大襟衫是在颌下至腋下斜开,前部是为大面襟,而对襟衫则把前襟于中间对开,分为左右两襟。

对襟衫多为短装,多为客家汉子劳作时穿着,女子则多用作睡衣或内衣。无论大襟衫,还是对襟衫,都分为夏、冬装,夏装为了凉爽、透气,则是单衫;冬装则为了御寒,则用双层,是为夹衫,有的还在中间铺以棉絮,成为棉袄。[4]

与上衣相关联的,就是围裙。客家人的围裙裙身上及胸口,下至膝盖,常用一块花色耐脏的单布做成,多为客家女子劳作时穿着。严格说来,围裙并不是上衣,一般不可单用,常穿于大襟衫表面,为劳作时防止弄脏衣衫而穿戴的附属服饰。[4]

大裆裤是客家人最为常见的下衣,几乎在各种场合下都可以看到。客家人的大裆裤的特点是裤腰、裤腿均宽松、肥大,裤腿直筒裁剪,通风透气,便于上挦下放。这种设计,是为了适应客家人田间劳作的需要,如果紧了,就不适于劳作时的弯腰迈腿。[4]

客家凉帽还有一种叫“水裤”的裤子,是客家男人在夏天穿的便裤。这种裤子用较薄的软布做成,长者可及膝盖,短者仅遮臀部,类似平角短裤,不过要宽松得多。[4]

客家凉帽还有一种叫“水裤”的裤子,是客家男人在夏天穿的便裤。这种裤子用较薄的软布做成,长者可及膝盖,短者仅遮臀部,类似平角短裤,不过要宽松得多。[4]

清代客家人戴的帽子有多种:劳动者戴束帽(俗称和尚帽),富人和读书人戴平顶的缎帽子,小市民多戴尖顶的瓜皮帽,老人戴风帽、棉纱帽,有功名的戴“顶子”和“缨帽”。

民国时期出现毡帽、军帽和工人帽,女人裹头巾、出工戴凉帽,男人戴竹帽。建国后,盛行五角帽及工人帽。20世纪70年代后,戴帽的人逐渐减少,部分人戴风雪帽、绒帽和草帽。

苏公笠20世纪80年代,青年男女开始戴太阳帽。但是,头戴凉帽,身穿大襟衫,背着小孩,手扶犁耙,赤足先进在田野,是传统的客家妇女形象。客家妇女戴凉帽的习俗始于宋末。

苏公笠20世纪80年代,青年男女开始戴太阳帽。但是,头戴凉帽,身穿大襟衫,背着小孩,手扶犁耙,赤足先进在田野,是传统的客家妇女形象。客家妇女戴凉帽的习俗始于宋末。

当时,客家先民从中原南迁,为了生存,妇女亦和男人一样耕作劳动。但妇女走出深闺,抛头露面有失体统,于是头戴竹笠,并罩上一块开有两个小孔的黑布遮面。后来,在实际使用中感到这样不方便,便把布剪短,并缝在帽沿的四周,成为既实用又好看的凉帽。再后来,索性连布帘都除掉,只戴竹笠。

客家女服饰流传至今已有1000多年,最初起源于中原,后流传到广东、江西、湖南等地。惠州所处东江岸边,这一带有相当一部分是中原分流下来的客家人,而最有代表性的是客家女衣服和凉帽、木屐,在一些农村仍保留至今。

文化特性

客家服饰冬头帕在长期逐步形成的观念习俗中,对于服饰的颜色,作为一种象征的符号,有它自身的一套规矩。如金黄色,在封建社会里作为皇帝制服的专用色,百姓若用以做服装,便会有想“黄袍加身”的大罪,

客家服饰冬头帕在长期逐步形成的观念习俗中,对于服饰的颜色,作为一种象征的符号,有它自身的一套规矩。如金黄色,在封建社会里作为皇帝制服的专用色,百姓若用以做服装,便会有想“黄袍加身”的大罪,

谁也不想去惹,客家服装中便无此颜色:深紫色,是官宦“紫袍玉带”的专用色,客家平民也不用;黑、白,玄、青、红、蓝便成了客家平民的常用色。在客家习俗中,红色象征喜庆、大红大绿搭配象征吉祥富贵、黑色蓝色象征严肃庄重、白色青色象征素雅高洁。

客家服饰是客家文化的表象特征,也是折射其历史的一面镜子。清末时期爆发的太平天国运动,因其上层乃至士兵大量为客家人,所太平天国衣裳皆以客家服饰为主要参靠。客家服饰的款式结构、首饰佩件、装饰图案,都有一定的意义、一定的来源,形象而含蓄地承载着本民族的历史。

客家服饰讲究朴素实用,宽敞简便。在色调方面遍喜穿素色,尤以蓝、黑、灰色(一说白色)最为流行,质地多为粗布,漂蓝缎乌成衣,自织夏布做帐。也有用夏布做夏衣穿的。这也许就是客家人吃苦耐劳、勤俭节约的体现。[5]

-

宏亿达汽车价格怎么样啊 陕西宏亿达服饰贸易有限公司怎么样?

2025-09-28 16:30:17 查看详情 -

宁波国际服装服饰博览会

2025-09-28 16:30:17 查看详情 -

山东赛雅服饰有限公司

2025-09-28 16:30:17 查看详情

求购

求购