- 聚变反应

聚变反应

基本简介

核聚变反应主要借助氢同位素。核聚变不会产生核裂变所出现的长期和高水平的核辐射,不产生核废料,当然也不产生温室气体,基本不污染环境。

核聚变反应主要借助氢同位素。核聚变不会产生核裂变所出现的长期和高水平的核辐射,不产生核废料,当然也不产生温室气体,基本不污染环境。

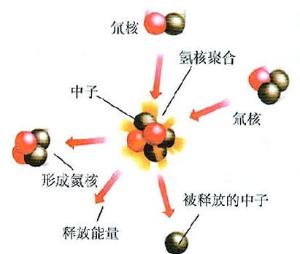

原子核(上半图:含中子,Π介子,质子) 利用核能的最终目标是要实现受控核聚变。裂变时靠原子核分裂而释出能量。聚变时则由较轻的原子核聚合成较重的较重的原子核而释出能量。最常见的是由氢的同位素氘(读"刀",又叫重氢)和氚(读"川",又叫超重氢)聚合成较重的原子核如氦而释出能量。

原子核(上半图:含中子,Π介子,质子) 利用核能的最终目标是要实现受控核聚变。裂变时靠原子核分裂而释出能量。聚变时则由较轻的原子核聚合成较重的较重的原子核而释出能量。最常见的是由氢的同位素氘(读"刀",又叫重氢)和氚(读"川",又叫超重氢)聚合成较重的原子核如氦而释出能量。

重大优点

核聚变较之核裂变有两个重大优点。

一是地球上蕴藏的核聚变能远比核裂变能丰富得多。据测算,每升海水中含有0.03克氘,所以地球上仅在海水中就有45万亿吨氘。1升海水中所含的氘,经过核聚变可提供相当于300升汽油燃烧后释放出的能量。地球上蕴藏的核聚变能约为蕴藏的可进行核裂变元素所能释出的全部核裂变能的1000万倍,可以说是取之不竭的能源。至于氚,虽然自然界中不存在,但靠中子同锂作用可以产生,而海水中也含有大量锂。

第二个优点是既干净又安全。因为它不会产生污染环境的放射性物质,所以是干净的。同时受控核聚变反应可在稀薄的气体中持续地稳定进行,所以是安全的。

实现方法

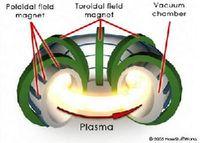

目前实现核聚变已有不少方法。最早的著名方法是"托卡马克"型磁场约束法。它是利用通过强大电流所产生的强大磁场,把等离子体约束在很小范围内以实现上述三个条件。虽然在实验室条件下已接近于成功,但要达到工业应用还差得远。按照目前技术水平,要建立托卡马克型核聚变装置,需要几千亿美元。

目前实现核聚变已有不少方法。最早的著名方法是"托卡马克"型磁场约束法。它是利用通过强大电流所产生的强大磁场,把等离子体约束在很小范围内以实现上述三个条件。虽然在实验室条件下已接近于成功,但要达到工业应用还差得远。按照目前技术水平,要建立托卡马克型核聚变装置,需要几千亿美元。

另一种实现核聚变的方法是惯性约束法。惯性约束核聚变是把几毫克的氘和氚的混合气体或固体,装入直径约几毫米的小球内。从外面均匀射入激光束或粒子束,球面因吸收能量而向外蒸发,受它的反作用,球面内层向内挤压(反作用力是一种惯性力,靠它使气体约束,所以称为惯性约束),就像喷气飞机气体往后喷而推动飞机前飞一样,小球内气体受挤压而压力升高,并伴随着温度的急剧升高。当温度达到所需要的点火温度(大概需要几十亿度)时,小球内气体便发生爆炸,并产生大量热能。这种爆炸过程时间很短,只有几个皮秒(1皮等于1万亿分之一)。如每秒钟发生三四次这样的爆炸并且连续不断地进行下去,所释放出的能量就相当于百万千瓦级的发电站。

原理上虽然就这么简单,但是现有的激光束或粒子束所能达到的功率,离需要的还差几十倍、甚至几百倍,加上其他种种技术上的问题,使惯性约束核聚变仍是可望而不可及的。

尽管实现受控热核聚变仍有漫长艰难的路程需要我们征服,但其美好前景的巨大诱惑力,正吸引着各国科学家在奋力攀登。

反应原理

核聚变的原理是:在标准的地面温度下,物质的原子核彼此靠近的程度只能达到原子的电子壳层所允许的程度。因此,原子相互作用中只是电子壳层相互影响。带有同性正电荷的原子核间的斥力阻止它们彼此接近,结果原子核没能发生碰撞而不发生核反应。要使参加聚变反应的原子核必须具有足够的动能,才能克服这一斥力而彼此靠近。提高反应物质的温度,就可增大原子核动能。因此,聚变反应对温度极其敏感,在常温下其反应速度极小,只有在1400万到1亿度的绝对温度条件下,反应速度才能大到足以实现自持聚变反应。所以这种将物质加热至特高温所发生的聚变反应叫作热核反应,由此做成的聚变武器也叫热核武器。要得到如此高温高压,只能由裂变反应提供。

核聚变的原理是:在标准的地面温度下,物质的原子核彼此靠近的程度只能达到原子的电子壳层所允许的程度。因此,原子相互作用中只是电子壳层相互影响。带有同性正电荷的原子核间的斥力阻止它们彼此接近,结果原子核没能发生碰撞而不发生核反应。要使参加聚变反应的原子核必须具有足够的动能,才能克服这一斥力而彼此靠近。提高反应物质的温度,就可增大原子核动能。因此,聚变反应对温度极其敏感,在常温下其反应速度极小,只有在1400万到1亿度的绝对温度条件下,反应速度才能大到足以实现自持聚变反应。所以这种将物质加热至特高温所发生的聚变反应叫作热核反应,由此做成的聚变武器也叫热核武器。要得到如此高温高压,只能由裂变反应提供。

热核材料: 核聚变反应一般只能在轻元素的原子核之间发生,如氢的同位素氘和氚,它们原子核间的静电斥力最小,在相对较低的温度(近千万摄氏度)即可激发明显的聚变反应生成氦,而且反应释放出的能量大,一千克聚变反应装药放出的能量约为核裂变的七倍。但在热核武器中不是使用在常温下呈气态的氘和氚。氘采用常温下是固态化合物的氘化锂,而氚则由核武器进行聚变反应过程中由中子轰击锂的同位素而产生。1942年,美国科学家在研制原子弹过程中,推断原子弹爆炸提供的能量有可能点燃氢核引起聚变,并以此制造威力比原子弹更大的超级弹。1952年1月,美国进行了世界上首次代号“迈克”的氢弹原理试验,爆炸威力超过1000万吨当量,但该装置以液态氘作热核材料连同贮存容器和冷却系统重约65吨,不能作为武器使用,直到固态氘化锂作为热核装料的试验成功,氢弹的实际应用才成为可能。中国于1966年12月28日成功进行了氢弹原理试验,1969年6月17日由飞机空投的300万吨级氢弹试验圆满成功。

工作原理

核聚变反应堆的燃料来源十分充足,辐射泄漏处于正常范围之内,与目前的核裂变反应堆相比,其放射性废物更少。下面让我们来了解这种前景广阔的能源。

与其他能源相比,核聚变反应堆有几项显著的优点,因而一直备受媒体关注。它们的燃料来源十分充足,辐射泄漏处于正常范围之内,与目前的核裂变反应堆相比,其放射性废物更少。

迄今为止,还没有人将这一技术应用到实践中,但建造这种反应堆实际上已为期不远。目前,核聚变反应堆正处于试验阶段,美国以及世界其他地区的多个实验室都开展了这项研究。

美国、俄罗斯、欧洲和日本经过协商,建议在法国卡达拉什建立一座名为国际热核试验堆 (ITER) 的核聚变反应堆,旨在研究通过持续核聚变反应来发电的可行性。在本文中,我们将介绍关于核聚变的知识,并了解 ITER 反应堆的工作方式。

为什么只有氘氚聚变?

在氢的同位素中,氘和氚之间的聚变最容易,所以人们将氘和氚称为聚变核燃料。氘和氘之间的聚变就困难些,氕和氕之间的聚变就更困难了。因此人们在考虑聚变时,先考虑氘、氚之间的聚变,后考虑氘、氘之间的聚变。由于氚的半衰期只有12.26年,所以在地球诞生之初的氚早已衰变的无影无踪,自然界中的氚,是宇宙射线的产物,只有几千克。所以聚变用的氚要人工制造,制造比较困难,一般不考虑氚、氚聚变。

不一定只有氢元素才能聚变

聚变反应

聚变反应 聚变反应

聚变反应 聚变反应 其实不一定只有像氘、氚这种轻核才能发生聚变反应,重核也能反应,而且越重释放的能量更多。如超新星爆炸,超新星内的铁原子在超新星核心中受到巨大的压力,内部原子紧紧压在一起,使铁原子和铁原子发生聚变,释放的能量有目共睹。最后的产物是比铁原子更重的元素,由于现代科学技术有限,无法产生如此高压或高温。

聚变反应 其实不一定只有像氘、氚这种轻核才能发生聚变反应,重核也能反应,而且越重释放的能量更多。如超新星爆炸,超新星内的铁原子在超新星核心中受到巨大的压力,内部原子紧紧压在一起,使铁原子和铁原子发生聚变,释放的能量有目共睹。最后的产物是比铁原子更重的元素,由于现代科学技术有限,无法产生如此高压或高温。

目前主要的几种可控核聚变方式: 超声波核聚变 激光约束(惯性约束)核聚变 磁约束核聚变(托卡马克) 核聚变的另一定义 比原子弹威力更大的核武器—氢弹,就是利用核聚变来发挥作用的。核聚变的过程与核裂变相反,是几个原子核聚合成一个原子核的过程。只有较轻的原子核才能发生核聚变,比如氢的同位素氘(dao)、氚(chuan)等。核聚变也会放出巨大的能量,而且比核裂变放出的能量更大。太阳内部连续进行着氢聚变成氦过程,它的光和热就是由核聚变产生的。核聚变能释放出巨大的能量,但目前人们只能在氢弹爆炸的一瞬间实现非受控的人工核聚变。而要利用人工核聚变产生的巨大能量为人类服务,就必须使核聚变在人们的控制下进行,这就是受控核聚变。实现受控核聚变具有极其诱人的前景。不仅因为核聚变能放出巨大的能量,而且由于核聚变所需的原料——氢的同位素氘可以从海水中提取。经过计算,1升海水中提取出的氘进行核聚变放出的能量相当于100升汽油燃烧释放的能量。全世界的海水几乎是“取之不尽”的,因此受控核聚变的研究成功将使人类摆脱能源危机的困扰。但是人们现在还不能进行受控核聚变,这主要是因为进行核聚变需要的条件非常苛刻。发生核聚变需要在1亿度的高温下才能进行,因此又叫热核反应。可以想象,没有什么材料能经受得起1亿度的高温。此外还有许多难以想象的困难需要去克服。尽管存在着许多困难,人们经过不断研究已取得了可喜的进展。科学家们设计了许多巧妙的方法,如用强大的磁场来约束反应,用强大的激光来加热原子等。可以预计,人们最终将掌握控制核聚变的方法,让核聚变为人类服务。利用核能的最终目标是要实现受控核聚变。裂变时靠原子核分裂而释出能量。聚变时则由较轻的原子核聚合成较重的较重的原子核而释出能量。最常见的是由氢的同位素氘(读"刀",又叫重氢)和氚(读"川",又叫超重氢)聚合成较重的原子核如氦而释出能量。 核聚变较之核裂变有两个重大优点。一是地球上蕴藏的核聚变能远比核裂变能丰富得多。据测算,每升海水中含有0.03克氘,所以地球上仅在海水中就有45万亿吨氘。1升海水中所含的氘,经过核聚变可提供相当于300升汽油燃烧后释放出的能量。地球上蕴藏的核聚变能约为蕴藏的可进行核裂变元素所能释出的全部核裂变能的1000万倍,可以说是取之不竭的能源。至于氚,虽然自然界中不存在,但靠中子同锂作用可以产生,而海水中也含有大量锂。 第二个优点是既干净又安全。因为它不会产生污染环境的放射性物质,所以是干净的。同时受控核聚变反应可在稀薄的气体中持续地稳定进行,所以是安全的。目前实现核聚变已有不少方法。最早的著名方法是"托卡马克"型磁场约束法。它是利用通过强大电流所产生的强大磁场,把等离子体约束在很小范围内以实现上述三个条件。虽然在实验室条件下已接近于成功,但要达到工业应用还差得远。按照目前技术水平,要建立托卡马克型核聚变装置,需要几千亿美元。 另一种实现核聚变的方法是惯性约束法。惯性约束核聚变是把几毫克的氘和氚的混合气体或固体,装入直径约几毫米的小球内。从外面均匀射入激光束或粒子束,球面因吸收能量而向外蒸发,受它的反作用,球面内层向内挤压(反作用力是一种惯性力,靠它使气体约束,所以称为惯性约束),就像喷气飞机气体往后喷而推动飞机前飞一样,小球内气体受挤压而压力升高,并伴随着温度的急剧升高。当温度达到所需要的点火温度(大概需要几十亿度)时,小球内气体便发生爆炸,并产生大量热能。这种爆炸过程时间很短,只有几个皮秒(1皮等于1万亿分之一)。如每秒钟发生三四次这样的爆炸并且连续不断地进行下去,所释放出的能量就相当于百万千瓦级的发电站。原理上虽然就这么简单,但是现有的激光束或粒子束所能达到的功率,离需要的还差几十倍、甚至几百倍,加上其他种种技术上的问题,使惯性约束核聚变仍是可望而不可及的。 尽管实现受控热核聚变仍有漫长艰难的路程需要我们征服,但其美好前景的巨大诱惑力,正吸引着各国科学家在奋力攀登。补充内容:每克氘聚变时所释放的能量为5.8×10^8kJ,大于每克U-235裂变时所释放的能量(8.2×10^7KJ)。从能源的角度考虑,核聚变有几个方面比核裂变优越:其一,聚变产物是稳定的氦核,没有放射性污染产生,没有难于处理的废料;其二,聚变原料氘的资源比较丰富,在海水中氘和氢之比为1.5×10^-4∶1,地球上海水总量约为10^18吨,其中蕴藏着大量的氘,提炼氘比提炼铀容易得多。遗憾的是这个聚变反应需要非常高的温度,以克服两个带正电的氘核之间的巨大排斥力(从理论计算,要克服这种库仑斥力需要10^9℃的高温)。氢弹的制造原理,就是利用一个小的原子弹作为引爆装置,产生瞬间高温引发上述聚变反应发生强烈爆炸。氢元素的几种同位素之间能发生多种聚变反应,这种变化过程存在于宇宙之间,太阳辐射出来的巨大能量就来源于这类核聚变。但我们目前尚没有办法在地球上利用这类核聚变发电,怎样能取得这样高的温度?用什么材料制造反应器?怎样控制聚变过程等各种问题尚无答案。

相关概念

同位素

同位素是指质子数和电子数相同,但中子数不同的同一类元素的原子。下面是核聚变中一些常见的同位素:

氕是带一个质子而没有中子的氢同位素。它是氢的最常见的一种形式,也是宇宙中最普遍的元素。 氘是带一个质子和一个中子的氢同位素。它不具有放射性,可从海水中提取。 氚是带一个质子和两个中子的氢同位素。氚具有放射性,半衰期约为 10 年。氚不会自然形成,但用中子轰击锂可产生氚。 氦 3 是带有两个质子和一个中子的氢同位素。 氦 4 是氦在自然界中最为普遍的一种形式,它带有两个质子和两个中子。

目前的核反应堆利用核裂变来产生能量。在核裂变中,能量是通过一个原子分裂为两个原子来释放的。在传统的核反应堆中,铀的重原子在高能中子的轰击下发生裂变,这会生成巨大的能量,同时产生长期的辐射和放射性废物(详见核能工作原理)。

核聚变的能量是通过两个原子合并为一个原子而产生的。在核聚变反应堆中,氢原子发生聚变,进而形成氦原子、中子,并释放巨大的能量。氢弹和太阳的能量就是靠这种反应提供的。与核裂变相比,核聚变所产生的能量更加清洁、安全、高效,其能量来源也更为丰富。

核聚变反应分为多种类型。其中大多数都涉及氢的同位素氘和氚:

质子

质子链 -- 这一序列是太阳等恒星中最主要的核聚变反应模式。

两个中子形成两个氘原子。

每个氘原子与一个质子结合,生成一个氦 3 原子。

两个氦 3 原子结合,生成不稳定的铍 6。

铍 6 衰变为两个氦 4 原子。

这些反应会生成高能粒子(质子、电子、中子、正电子),并放出辐射(光线、伽马射线)。

氘-氘反应 -- 两个氘原子结合,生成一个氦 3 原子和一个中子。

氘-氚反应 -- 一个氘原子和一个氚原子结合,生成一个氦 4 原子和一个中子。其中大部分能量以高能中子的形式的释放。

从概念上讲,利用反应堆中的核聚变十分容易。但为了让这一反应以可控、无害的方式进行,科学家们历经周折。为了了解其中的缘由,我们需要先看一下发生核聚变的必要条件。

当氢原子聚合时,它们的原子核必须结合在一起。然而,由于每个原子核中的质子都带有相同的电荷(正电),因而会互相排斥。如果你曾试着将两块磁铁放在一起并感到它们互相推开,则意味着你已亲身体验了这一原理。

若要实现核聚变,你需要创造一些特殊的条件来克服这种排斥力。下面是发生核聚变的一些必要条件:

高温

-- 高温可为氢原子提供足够的能量,以克服质子之间的电荷排斥。

核聚变需要的温度约为 1 亿开(约是太阳核心温度的六倍)。

在这样的高温下,氢的状态为等离子体,而不是气体。等离子体是物质的一种高能状态,其中所有电子都从原子中剥离出来,并可以自由移动。

太阳的高温是由重力压缩核心的巨大质量而产生的。我们要制造出这样的高温,就必须利用微波、激光和离子粒子的能量。

高压 -- 压力可将氢原子挤在一起。氢原子之间的距离必须在 1x10-15 米以内,才能进行聚合。

太阳利用其质量和重力将核心内的氢原子挤压在一起。

我们要将氢原子挤压在一起,必须使用强大的磁场、激光或离子束。

借助目前的技术,我们只能实现发生氘-氚聚变所需的温度和压力。氘-氘聚变需要的温度更高,这种温度有可能在将来实现。基本上,利用氘氘聚变会更加方便,因为从海水中提取氘比从锂中提取氚要更加容易。另外,氘不具有放射性,而且氘氘反应可释放更多的能量。

有两种方法可实现发生氢聚变所需的温度和压力:

磁约束使用磁场和电场来加热并挤压氢等离子体。法国的 ITER 项目使用的就是这种方法。

惯性约束使用激光束或离子束来挤压并加热氢等离子体。在美国劳伦斯利弗莫尔实验室的国家点火设施中,科学家们正在对这种试验方法展开研究。

反应堆

ITER Tokamak 反应堆

我们首先探讨磁约束。下面是它的工作原理:

加速器释放出微波、带电粒子束和中性粒子束,用于加热氢气的气流。在高温下,氢气从气态变为等离子

体。这种等离子体受到超导磁体的挤压,进而发生聚变。在用磁场约束等离子体时,最有效的磁体形状是面包圈形(即环形)。

采用这种形状的反应堆称为 Tokamak。ITER Tokamak 将是一个独立式反应堆,其部件都装在不同的盒子中。进行维护时,工作人员可以方便地插入和拔出这些盒子,而不必拆开整个反应堆。该 Tokamak 的等离子体环形室将采用 2 米的内半径和 6.2 米的外半径。

下面我们来详细考察 ITER 核聚变反应堆,看看磁约束是如何起作用的。

系统组件

ITER Tokamak 反应堆的主要组件包括:

真空室 -- 用于盛放等离子体,并将反应室置于真空中

中性束注入器(离子回旋系统)-- 将加速器释放的粒子束注入等离子体中,以便将等离子体加热到临界温度

磁场线圈(极向环形)-- 用磁场来约束、定型和抑制等离子体的超导磁体

变压器/中央螺线管 -- 为磁场线圈供电

冷却设备(冷冻机、低温泵)-- 用于冷却磁体

包层模块 -- 由锂制成,用于吸收核聚变反应中的热量和高能中子

收集器 -- 排出核聚变反应中的氦产品

作用机制

下面是磁约束核聚变过程的作用机制:

核聚变反应堆加热氘和氚燃料的气流,使之形成高温的等离子体。接下来,反应堆对等离子体施加压力,继而发生聚变。

启动核聚变反应所需的电能约为 70 兆瓦特,但该反应生成的电能约为 500 兆瓦特。

核聚变反应将持续 300 到 500 秒(最终将形成持续的核聚变反应)。

等离子体反应室外部的锂包层将吸收核聚变反应中释放的高能中子,从而产生更多的氚燃料。在高能中子的作用下,这些包层也会被加热。

等离子体反应室外部的锂包层将吸收核聚变反应中释放的高能中子,从而产生更多的氚燃料。在高能中子的作用下,这些包层也会被加热。

水冷回路将热量转移至热交换器,最终形成蒸气。

蒸气将被重新压缩成水,以便让热交换器吸收反应堆中的更多热量。

起初,ITER Tokamak 将测试建造持续核聚变反应堆的可行性,最终将变为一座测试核聚变发电厂。

在劳伦斯利弗莫尔实验室的国家点火设施 (NIF) 中,科学家们正在试验用激光束来诱发聚变。在 NIF 设备中,192 条激光束将聚焦于一个直径为 10 米的靶室上的一点,这个靶室称为黑体辐射空腔。根据科学和工程百科全书,黑体辐射空腔是指“腔壁与腔内的辐射能量达到平衡的腔”。

在靶室内部的焦点上,将有一个豌豆大小的氘-氚粒状物,其外侧包有一个小型塑料圆筒。激光的能量(180 万焦)将加热圆筒,并生成 X 射线。在高温和辐射的作用下,粒状物将转化为等离子体,且压力不断升高,直至发生聚变。核聚变反应寿命很短,大约只有百万分之一秒,但它释放的能量是引发核聚变所需能量的 50 到 100 倍。在这种类型的反应堆中,需要相继点燃多个目标,才能产生持续的热量。据科学家估计,每个目标的成本可控制在 0.25 美元左右,从而大大降低了核电厂的成本与磁约束核聚变反应堆类似,惯性约束核聚变中的能量也将被转移至热交换器生成蒸气,进而通过蒸气来发电。

目前,NASA 正在研制一种小型的核聚变反应堆,用于为深空火箭提供动力。核聚变推进器具有无限的燃料供应(氢),其效率更高,可令火箭飞得更快。

世界研究

等离子体新理论或破解核聚变谜题

近日,来自美国能源部普林斯顿等粒子物理实验室(PPPL)的研究人员提出了一种新的理论,用来解释等离子体在核聚变反应堆中消失之前到底发生了什么。这种理论有助于核工程师设计出更先进的聚变反应堆,而且可以帮助提高聚变反应堆的输出功率,或将使发电量增加1倍,从而让核聚变反应堆更有经济效率。

在学术界一直存在这样一种观点:我们之所以用了几十年的时间开发核聚变反应堆来发电,是因为物理学家并不完全清楚,在反应堆内的高温等离子体是怎样变化的。目前,我们所了解的是,一定条件下,发生核聚变反应时,这些等离子体在不到1毫秒的时间内就会消失。

在学术界一直存在这样一种观点:我们之所以用了几十年的时间开发核聚变反应堆来发电,是因为物理学家并不完全清楚,在反应堆内的高温等离子体是怎样变化的。目前,我们所了解的是,一定条件下,发生核聚变反应时,这些等离子体在不到1毫秒的时间内就会消失。

麻省理工学院聚变技术研究员马丁·格林沃尔德表示:“人类在聚变技术领域上的研究已经取得了很大的进步。从1970年开始,实验性的核聚变反应堆所产生的能量已经提高了12个量级,这种提高的幅度远远大于同时期微芯片处理能力的发展。”尽管对于核聚变反应堆的研究取得了长足进步,但还是难改其尴尬的处境。维持核聚变反应堆运行所需的能量要大于其产生的能量,而且这种运行不能持续。这些都是发电厂应用核聚变技术时所必须面对的难题。

这项新的研究如同在该领域中的诸多研究一样,旨在向实用性核聚变发电的目标更进一步。尽管目前为止,仍然无法解决所有的难题,但通过实验表明,在反应堆中的等离子体密度存在一个实际的限制。如果超过一定的密度,等离子体就会变得极不稳定,不仅会消耗能量,最终还会消失。如果研究人员无法找到造成这种现象的根本原因,就很难预测等离子体在什么时间崩溃。因此,在反应堆试验中,研究人员正在努力避免接近密度限制。

根据研究人员提出的理论,等离子体在反应堆内会形成孤立个体。这些孤立个体会冷却下来,从而导致等离子体消失不见。这些孤立个体很容易识别,可以选择性地用微波将其加热,这有可能使等离子体保持稳定状态。

普林斯顿等粒子物理实验室的这项研究,使得核工程师们可以更好地预测到反应堆中将会发生什么状况,有可能在未来所设计的反应堆内,让等离子体更接近其理论上的最佳密度值。这就意味着,将会提高核聚变电厂的发电量。

该项目的主要研究人员、普林斯顿等粒子物理实验室首席科学家大卫·盖茨表示,预计今年将会在研究性反应堆中测试这一理论。

格林沃尔德说:“虽然在理论上这种推测是合理的,但还不能完全解决核聚变反应堆的所有难题。研究只能解释涉及等离子体密度限制的部分聚变机制。我们还需要解决很多的实际问题,比如,要如何优化聚能密度。”

要想解决这些聚变技术问题,不仅需要更好的理论支持,还需要更强大的计算能力、更完善的演算方式,以及大量的实验。也许,实用性核聚变电厂的出现还要再努力几十年。

-

核聚变与等离子体物理

2025-09-22 01:33:55 查看详情

求购

求购