- 吡蚜酮

吡蚜酮

基本介绍

吡蚜酮分子式别名:吡嗪酮

吡蚜酮分子式别名:吡嗪酮

所属类别:杀虫剂

英文名称:Pymetrozine

含量:50%WDG

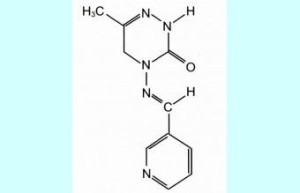

分子式:C10H11N5O

分子量:217.23

化学名:4,5-二氢-6-甲基-4-(3-吡啶亚甲基氨基)-1,2,4-3(2H)-酮

毒性:吡蚜酮大鼠经口LD505820 mg/kg,大鼠经皮LD50> 2000 mg/kg。

理化性质

吡蚜酮外观:白色结晶粉末。

吡蚜酮外观:白色结晶粉末。

熔点:234℃。

蒸气压(20℃):< 9.7 × 10-3pa。

溶解度(20℃,g/l):水,0.27;乙醇,2.25;正已烷,<0.01。

稳定性:对光、热稳定,弱酸弱碱条件下稳定。

原药规格

外观:白色或浅色粉末。

有效成分含量,%:≥95.0

丙酮不溶物,%:≤1.0

水份,%:≤1.0

PH值范围:6-9

制剂25吡蚜酮可湿性粉剂

外观:浅黄色疏松粉末,无团块。

吡嗪酮含量,%:25.0

悬浮率,%:≥75

润湿时间,S:≤90

细度(通过44mm孔径筛),%:≥98

水分,%:≤1.5

PH值范围:8.0-10.0

吡蚜酮影响病毒的传播

为了最大限度地减少害虫取食造成的直接损害以及植物病毒的传播,控制刺吸式害虫就显得极为重要。在马铃薯中,吡蚜酮对所有重要的蚜虫都有很高的活性。Harrewijin等通过试验评估了吡蚜酮在减少持久性马铃薯叶卷叶病毒(PLRV)和非持久性马铃薯Y型病毒(PVY)传播方面的有效性。在蚜虫分别接触感染了PLRV的马铃薯植株24小时或者感染PVY的植株1小时后,将蚜虫转移到喷洒过吡蚜酮药液的无病毒马铃薯植株上。结果发现吡蚜酮可以减少97%的PLRV和75%的PVY传播。虽然吡蚜酮对非持久性病毒PVY的获取没有抑制作用,但确实减少了对后续健康植株65%的传播。这就说明在吡蚜酮处理过的植株上,蚜虫刚开始表现出正常的口针刺探行为,但是当吡蚜酮发挥效果后抑制蚜虫取食植物韧皮部,这就导致通过植株韧皮部传播的PLRV现象明显减少。在另一项研究中,将饥饿过的桃蚜成虫接触非持久性大豆常见花叶病病毒(BCMV),然后把蚜虫转移到喷洒过吡蚜酮的植物上。未经吡蚜酮处理的蚜虫可以有效感染87.5%健康的植株,然而经吡蚜酮处理的蚜虫分别对正常植株和喷洒吡蚜酮植株感病率分别是64.6%和38.3%。该结果表明在病毒的轻度压力下,吡蚜酮可以减少非持久性病毒的传播。

作用原理

利用电穿透图(EPG)技术进行研究表明,无论是点滴、饲喂或注射试验,只要蚜虫或飞虱一接触到吡蚜酮几乎立即产生口针阻塞效应,立刻停止取食,并最终饥饿致死,而且此过程是不可逆转的。因此,吡蚜酮具有优异的阻断昆虫传毒功能。尽管对吡蚜酮所引起的口针阻塞机制尚不清楚,但已有的研究表明这种不可逆的"停食"不是由于"拒食作用"所引起。经吡蚜酮处理后的昆虫最初死亡率是很低的,昆虫"饥蛾"致死前仍可存活数日,且死亡率高低与气候条件有关。试验表明,药剂处理3小时内,蚜虫的取食活动降低90%左右,处理后48小时,死亡率可接近100%。

产品特点

●选择性强——本品选择性极佳,对某些重要天敌或益虫,如棉铃虫的天敌七星瓢虫,普通草蛉,叶蝉及飞虱科的天敌蜘蛛等益虫几乎无害。

●优良的内吸活性——叶面试验表明,其内吸活性(LC50)是抗蚜威的2-3倍,是氯氰菊酯的140倍以上。

●可以防治抗有机磷和氨基甲酸酯类杀虫剂的桃蚜等抗性品系害虫。

施药技术

●用药量:防治蔬菜蚜虫、温室粉虱,亩用药5克;防治小麦蚜虫,亩用50%吡蚜酮WDG5-10克;防治水稻飞虱、叶蝉,亩用50%吡蚜酮WDG15-20克;防治棉花蚜虫,亩用50%吡蚜酮WDG20-30克;防治果树桃蚜、苹果蚜,可配成2500-5000倍液喷雾。

●施药方法:亩用药量兑水30公斤作常规喷雾或兑水10公斤用弥雾机弥雾。

其他相关

适用范围:蔬菜、小麦、水稻、棉花、果树。

防治范围:蚜虫科、飞虱科、粉虱科、叶蝉科等多种害虫,如甘蓝蚜、棉蚜、麦蚜、桃蚜、小绿斑叶蝉、褐飞虱、灰飞虱、白背飞虱、甘薯粉虱及温室粉虱等。

注意事项:喷雾时要均匀周到,尤其对目标害虫的危害部位。

求购

求购