- 英日同盟

英日同盟

起因

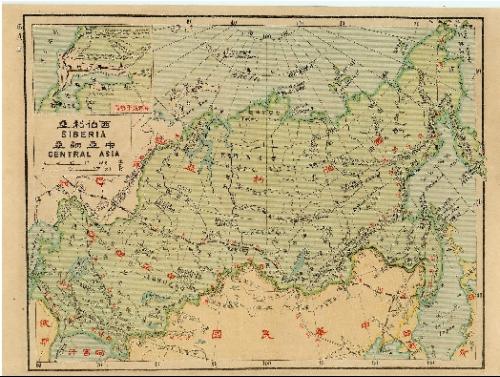

英国和日本为维护其各自在中国与朝鲜的利益而结成的互助同盟,旨在反对俄国在远东扩张。日俄战争(Russo-JapaneseWar,1904~1905)期间,英日同盟使俄国的盟邦法国不敢参战助俄。在第一次世界大战中日本根据英日同盟,加入协约国一方。英国则同意战后同盟即废除,时值英国已对俄国入侵中国举动不再畏惧。 英日同盟时期地图

英日同盟时期地图

1902年英国和日本为对抗俄国在远东的扩张而结成的军事同盟。20世纪初,英国为了加强在远东的地位,力图假日本之手遏制俄国在远东的扩张;而日本为侵占朝鲜和中国东北急于寻求反俄的同盟者。1902年1月30日,英国外交大臣兰斯多恩侯爵(第五)H.C.K.佩蒂-菲茨莫里斯和日本驻英大使林董签订了《英日同盟条约》。主要内容是:缔约国双方相互承认有权保护自己在中国和朝鲜的利益,如英国在中国的、日本在中国和朝鲜的“特殊利益”遭到他国威胁,或因中朝内部发生“骚乱”而受到侵害,两国有权进行干预;缔约国一方为保护上述利益而与第三国作战时,另一方应严守中立;如缔约国一方遭到两个或两个以上国家进攻时,另一方应予以军事援助,共同作战。条约有效期为5年。在秘密条款中还规定:两国海军应配合行动,在远东海域保持优势。英、日同盟是针对俄国的军事攻守同盟,也是侵略中国和朝鲜的战争工具。同盟订立后,日本加紧扩军备战,发动了1904~1905年的日俄战争。1905年两国签订了第2个同盟条约,承认日本对朝鲜的“保护权”,重申在遭到任何第三国进攻时,应提供军事援助。1911年签订第3个同盟条约。1921年12月13日宣告失效。

十九世纪末二十世纪初随着资本主义发展,帝国主义列强掀起了重新瓜分世界的狂潮,在争夺殖民地的舞台上勾心斗角。英国也放弃“光荣孤立”政策,与日本在1902年缔结条约,成立英日同盟;1911年两国又续约10年。该同盟在维护英日帝国主义利益方面起过重要作用。1921年同盟到期,日本想继续保持,英国也认为还有此必要,但在华盛顿会议上这个同盟却被《四国条约》所埋葬。

英国已风光不再

日本凭借在一战期间对华侵略的优势和在巴黎和会上获得的侵略权益,在中国的势力大大增强,逐渐向英国的势力范围华南和长江流域渗透,日本的商品也开始排挤英货,英日矛盾开始浮出水面。另一方面,经过一战,英国从战前的债权国跌为对美欠款47亿美元的债务国,因此,在经济上对美国具有很大的依赖性;随着势力的衰微,英国殖民地的独立运动也蓬勃发展,尤其是爱尔兰独立运动对英国打击最大。在这种内外交困的情况下,美国乘机向英国照会说,美方对爱尔兰的独立是否予以承认,当视英日关系而定,实际上就是向英国施加压力,威逼英国放弃英日同盟。

鉴于这种情况,英国对是否再续约举棋不定,在1921年召开的帝国会议上,就是否续约问题发生了激烈的争论,加拿大总督米汗、南非总理史末资等人主张不再续约,认为同盟的存在过于束缚大英帝国的手脚,又妨碍与美国关系的发展。

对此,英国首相劳合·乔治在下院的一次演说中表示:“日本是英国的旧友,在20年的同盟中,双方甚有所益。当今英美关系极为和谐,我认为首先应该增强与美国的友好合作,其次也要维持同日本的亲善与合作。”于是,英国决定采取两全之策,即欲以英美日三国协定采取代英日同盟。但这个打算由于美国的反对而搁浅。

终止原因

自1902年以来,英日同盟一直是日本对亚洲大陆进行扩张的国际工具。英日同盟在一次大战后的继续存在,已经成为美国在远东和太平洋地区进行扩张的潜在威胁。华盛顿会议上,英日两国在美国一再施加的强大压力面前,只得同意中止同盟关系。1921年12月13日,美、英,法、日四国签订了《关于太平洋区域岛屿属地和领地的条约》,规定缔约国相互尊重、共同维护各自在太平洋区域的利益,条约生效之日,英日同盟即行废止。

自1902年以来,英日同盟一直是日本对亚洲大陆进行扩张的国际工具。英日同盟在一次大战后的继续存在,已经成为美国在远东和太平洋地区进行扩张的潜在威胁。华盛顿会议上,英日两国在美国一再施加的强大压力面前,只得同意中止同盟关系。1921年12月13日,美、英,法、日四国签订了《关于太平洋区域岛屿属地和领地的条约》,规定缔约国相互尊重、共同维护各自在太平洋区域的利益,条约生效之日,英日同盟即行废止。

美国欲独领风骚

自鸦片战争以来,英国对华贸易独占鳌头,美国早想取而代之。日本在一战期间,乘西方列强忙于欧洲战争而无暇东顾之机,加快侵华步伐。1915年提出妄图灭亡中国的“二十一条”;1917年又通过兰辛一石井协定,使美国承认其在华的特殊利益。1917-1918年间又通过“西原借款”,加强对中国经济的控制,日本在华的投资额也逐年上升。对此,美国越来越不能容忍。

自鸦片战争以来,英国对华贸易独占鳌头,美国早想取而代之。日本在一战期间,乘西方列强忙于欧洲战争而无暇东顾之机,加快侵华步伐。1915年提出妄图灭亡中国的“二十一条”;1917年又通过兰辛一石井协定,使美国承认其在华的特殊利益。1917-1918年间又通过“西原借款”,加强对中国经济的控制,日本在华的投资额也逐年上升。对此,美国越来越不能容忍。

一战之后,大发战争横财的美国掌握了世界经济的霸权,争夺世界领导权的野心也随之膨胀。为了实现这一野心,它要扫除所有的拦路虎;而当时的英日同盟正是美在远东太平洋地区的最大威胁,正如美国海军部认为:“假如英日同盟继续存在,美国要维护其安全,就必须拥有一支相当于英日两国海军之和的海上部队,这就是说美国必须建立世界上最强大的海军。”参议员洛奇则更明确地指出:“英日同盟是我们与远东太平洋关系中最危险的一个因素。”

华盛顿会议召开

一战结束后,德国被击败,俄国发生了十月革命,建立了社会主义国家,这两个国家退出了争夺殖民地的角逐;1921年续约十年的英日同盟到期。一直伺机铲除英日同盟的美国认为时机已到,于是向英国照会说,英日同盟缔结的目的是对付俄国、抗衡德国,现在既然俄德已无威胁可言,那么英日同盟也无继续存在之必要。

为了实现自己领导世界的野心,美国又倡议召开华盛顿会议,受邀各国都欣然同意,惟独日本惶惶不安。日本认为英日同盟对自己至关重要,希望继续保持这种关系(1921年,日本派皇太子裕仁访英,以示亲善,并转达继续修盟之愿望)。但当得知盟友英国已同意参加华盛顿会议,日本害怕自己陷入外交孤立,无奈之下,决定出席会议。

在华盛顿会议上,经过一系番唇枪舌剑,1921年12月13日美英日法签订了《四国条约》;1922年2月6日又签定补充条约,主要内容为:缔约各国相互尊重彼此在太平洋岛屿属地和岛屿领地的权利,如发生争端,则召开四国会议协商解决;一旦受到外部威胁,则四国协商采取行动;并商定,一俟缔约各国批准,英日同盟应立即终止。

对此,日本感到蒙受了极大的屈辱,日本代表曾私下讽刺英国代表说:“无论如何,你们给同盟举行了盛大的葬礼。”但日本也以英美承认它在太平洋地区的地位而聊以自慰。

英国则视《四国条约》为外交上的巨大成功,认为条约既有利于维护英国在远东太平洋地区的利益,又不失与日本修好。还改善了同美国的关系,可谓一石三鸟。

义和团运动越过长城波及到满洲(中国东北),俄国动员了16万多人的大军进驻满洲。俄国一面宣布如果恢复了秩序即刻退兵(1900.9),一面却由关东长官阿列克塞夫逼迫中国的奉天长官临时签定了《俄中密约》(第一次),企图将满洲置于俄国的军政管辖之下(1900.11),李鸿章对密约不予承认。日本的加藤高明外相(第四次伊藤内阁)劝说英国利用英德协议,由日、英、德三国的驻中国公使向李鸿章施加压力以拒绝承认密约,最终导致了密约的解除。第二年(1901),俄国再三强迫中国承认密约,在这期间,同年(1901)十一月中东铁路南下支线(满洲铁路)的工事完成。 面对俄国势力在满洲的扩张,日英开始接近。爱卡德斯太因(当时德国驻英国的代理大使)以个人意见的形式向英国外相及日本驻英公使林董提出了日、英、德三国同盟案。借此机会,林公使试探了兰斯顿外相的态度,得到认同。另一方面,加藤外相征求了驻中国公使小村寿太郎的意见,小村也同意三国同盟。明治三十四年六月,第一次桂太郎内阁代替了第四次伊藤博文内阁,小村寿太郎于同年九月就任外相,从十月开始就日英间的关系正式交换了意见。关于日英同盟,伊藤、井上馨等元老改变了从对俄协调的立场出发承认俄国在满洲的现状的观点,开始倾向于使俄国承认日本在韩国地位的满韩交换论。与此相对,元老山县有朋和桂太郎首相、小村外相、林董公使、加藤前外相提出了日英提携论。在桂太郎内阁正与日英同盟的交涉过程中,伊藤博文于同年十一月出访俄都彼得堡,谒见了俄国皇帝。第二天将日俄协定案提示给俄国外相后,伊藤便从柏林向桂太郎首相发出电报,确信日俄协商成功。在元老会议上,桂太郎首相和小村外相同席,于明治三十四年十二月七日根据小村的意见书,通过了日英同盟修正案,第二天返回日本的伊藤博文虽进行了劝告,但元老会议未能同意。该案提交给英国方面(十二·十二),明治三十五年(1902)一月三十日,林董驻英公使和英国外相兰斯顿在英国外务省签署了日英同盟协约(英文),当日便付诸实施,二月十二日在官报上公布。 和大英帝国以对等的条件缔结了同盟,使日本国民感到欢欣鼓舞,德国医生倍尔兹指出:这“对日本人来说是个大胜利”,而英国人对与黄色人种缔结关系平等的同盟却表示出无限地感慨。在完成修改条约的同时,日英缔结同盟,使日本的国际地位有所提高,同时也在外交上确定了亲英主义的基调。

结束

《四国条约》签定的掌声成为英日同盟的丧钟,这样,英日同盟就完成了自己的最后使命,化为历史的尘埃。

-

埃森的关税同盟煤矿工业区

2025-02-01 14:50:17 查看详情

求购

求购