- 小热昏

小热昏

基本简介

小热昏 小热昏原为一种以唱新闻、宣传商品广告的说唱,很多艺人自己熬制梨膏糖,用这种说唱形式来推销。后来清末民初,杜宝林等民间艺人据其唱调采用隐晦曲折的手法,以"说朝报"的形式,说唱时事新闻和笑话故事,内容多讽喻当时社会黑暗现象,为避免遭迫害和麻烦,取艺名为"小热昏"。后即以"小热昏"为曲种名,盛行于20世纪二三十年代。

小热昏 小热昏原为一种以唱新闻、宣传商品广告的说唱,很多艺人自己熬制梨膏糖,用这种说唱形式来推销。后来清末民初,杜宝林等民间艺人据其唱调采用隐晦曲折的手法,以"说朝报"的形式,说唱时事新闻和笑话故事,内容多讽喻当时社会黑暗现象,为避免遭迫害和麻烦,取艺名为"小热昏"。后即以"小热昏"为曲种名,盛行于20世纪二三十年代。

表演样式

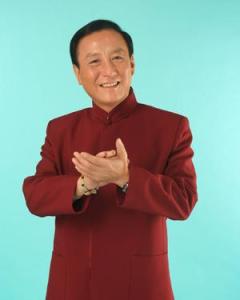

小热昏 小热昏,多在露天演唱,形式简单,一副三角架,一张长凳,代表舞台,一人或二人一搭一挡说唱,以小锣或三巧板伴奏。一般先敲小锣,招徕观众,接着讲笑话,说新闻,最后唱长篇。需要说明的是,狭义的“小热昏”专指其创始人杜宝林(见右图),上海滑稽的代表作《七十二家房客》中卖梨膏糖的艺人“杜福林”一角即以其为原型。

小热昏 小热昏,多在露天演唱,形式简单,一副三角架,一张长凳,代表舞台,一人或二人一搭一挡说唱,以小锣或三巧板伴奏。一般先敲小锣,招徕观众,接着讲笑话,说新闻,最后唱长篇。需要说明的是,狭义的“小热昏”专指其创始人杜宝林(见右图),上海滑稽的代表作《七十二家房客》中卖梨膏糖的艺人“杜福林”一角即以其为原型。

名称由来

小热昏 “小热昏”是植根于民间,用方言演唱的一种街头说唱艺术,始于清末民初,上世纪二十年代传入平湖。 “热昏”是吴方言中的一个普通词汇,《中国戏曲曲艺词曲》中谓:“热昏”本义是贬义词,但有时也把故作胡言乱语的笑谈和匪夷所思的笑话称作热昏,不是贬义。由于“小热昏”的演唱内容大多取材于社会新闻,最了解劳苦大众的疾苦,艺人要为百姓代言,以泄露胸中之闷,以讽刺的手法揭露社会局的阴暗面,所以深受大众喜欢。 但为了避免被当时的反动当局所迫害,把这一说唱内容和形式化成“贾雨村言”,“满嘴荒唐话”的说唱艺术,称为“小热昏”意思是一个人因发高烧热昏了头而胡言乱语。 据传,最初表演“小热昏”的是文明戏演员徐卓呆,苏州人,曾演丑角,中年后,自命其为“热昏”,后有杭州卖梨膏糖的街头艺人杜宝林以“小”字取艺名为“小热昏”。

小热昏 “小热昏”是植根于民间,用方言演唱的一种街头说唱艺术,始于清末民初,上世纪二十年代传入平湖。 “热昏”是吴方言中的一个普通词汇,《中国戏曲曲艺词曲》中谓:“热昏”本义是贬义词,但有时也把故作胡言乱语的笑谈和匪夷所思的笑话称作热昏,不是贬义。由于“小热昏”的演唱内容大多取材于社会新闻,最了解劳苦大众的疾苦,艺人要为百姓代言,以泄露胸中之闷,以讽刺的手法揭露社会局的阴暗面,所以深受大众喜欢。 但为了避免被当时的反动当局所迫害,把这一说唱内容和形式化成“贾雨村言”,“满嘴荒唐话”的说唱艺术,称为“小热昏”意思是一个人因发高烧热昏了头而胡言乱语。 据传,最初表演“小热昏”的是文明戏演员徐卓呆,苏州人,曾演丑角,中年后,自命其为“热昏”,后有杭州卖梨膏糖的街头艺人杜宝林以“小”字取艺名为“小热昏”。

历史溯源

清末

小热昏 追溯"小热昏"渊源,据有关资料查证,宋元时期宁波已有"说诨话",这样算来,应有四五百年历史。也有人说它源于清末杭州街头的"说朝报"。"朝报"是当时杭州的地方小报,因印刷质量较差,卖报人为了招徕顾客,就一面敲小锣,一面念出报上的主要新闻,称为"说朝报"。稍后,艺人把说朝报改为"说新闻、唱朝报",自编自演。由于形式滑稽幽默,内容风趣,唱词通俗易懂,唱腔又是百姓熟悉的民歌和小调,故深得人们喜爱。 1905年,在上海城隍庙以卖梨膏糖为生的杜宝林把说唱朝报的形式运用到卖梨膏糖上,一改过去卖糖艺人那种单纯唱支小曲或说点小笑话的谋生方式,把说唱的内容由新闻朝报和生活趣事变为有简单故事情节、有人物性格和矛盾冲突的节目。因大多数节目表达了对现实生活的不满,经常招致官差驱赶,为逃避追究,故将这种形式取名为"小热昏",意思是演员自己发昏说的胡话。表演形式定型为一人自敲小锣说唱,以唱为主,以说为辅。

小热昏 追溯"小热昏"渊源,据有关资料查证,宋元时期宁波已有"说诨话",这样算来,应有四五百年历史。也有人说它源于清末杭州街头的"说朝报"。"朝报"是当时杭州的地方小报,因印刷质量较差,卖报人为了招徕顾客,就一面敲小锣,一面念出报上的主要新闻,称为"说朝报"。稍后,艺人把说朝报改为"说新闻、唱朝报",自编自演。由于形式滑稽幽默,内容风趣,唱词通俗易懂,唱腔又是百姓熟悉的民歌和小调,故深得人们喜爱。 1905年,在上海城隍庙以卖梨膏糖为生的杜宝林把说唱朝报的形式运用到卖梨膏糖上,一改过去卖糖艺人那种单纯唱支小曲或说点小笑话的谋生方式,把说唱的内容由新闻朝报和生活趣事变为有简单故事情节、有人物性格和矛盾冲突的节目。因大多数节目表达了对现实生活的不满,经常招致官差驱赶,为逃避追究,故将这种形式取名为"小热昏",意思是演员自己发昏说的胡话。表演形式定型为一人自敲小锣说唱,以唱为主,以说为辅。

民国初期

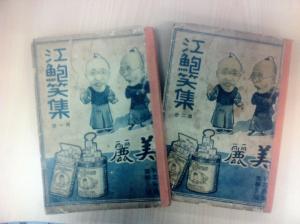

杭州盖世界游乐场成立,杜宝林应邀前往演出。为了丰富演出节目和表演技巧,他把杭州隔壁戏中的《萧山人拜门神》等节目移植过来,还吸收了隔壁戏中"学乡谈"(学说各地方言)和"吟叫"(模仿声响、效学百禽鸣叫)的表演技巧,又把自己的说唱形式称为"醒世谈笑",但杭州、上海等地民众仍称其为小热昏。 小热昏不但自身深得观众喜爱,而且影响了姊妹艺术的形成与发展。1927年,杜宝林的学生江笑笑、鲍乐乐也进入上海,演出《水果笑话》等小热昏节目,受到观众的热烈欢迎。此后,许多小热昏中的"卖口"节目逐渐被移植或改编成独脚戏节目,如《清和桥》等。其后在上海滑稽即独脚戏基础上发展起来的滑稽戏也移植改编了《火烧豆腐店》等小热昏节目。

抗日战争时期

小热昏艺人激于义愤,往往以地方小曲配以宣传抗日内容的词句在街头演唱。如利用《苏武牧羊》曲调配上"……一二八,东洋兵,冲进闸北来。大炮轰轰开,飞机掼炸弹,杀害老百姓,受苦遭灾难……";又如1940年,日机轰炸宁波,从宁波开往镇海的镇升轮刚离码头,日机用机枪扫射,群众恐慌挤向船侧一边,造成船倾沉没,溺死数十人。宁波城里闻讯,一片哭声。小热昏艺人利用"哭七七"调,编写唱词,描述家人痛悼死难者的悲伤心情,在街头演唱控诉日寇暴行,在场听众都泣不成声。

艺术特色

小热昏 小热昏用地道的杭州方言演唱,一般以小锣或三巧板伴奏,常用曲调,有"锣先锋"、"三巧赋"、"东乡调"以及"五更"、"四季"、"十叹"等流行小调。 小热昏的演唱没有固定的演出场所,一般都在闹市街头演唱。而且演出时间也没有限制,东边唱了一二小时,见群众不散,继续唱下去;如果人群稀少,就换到西边再开始演唱。演出地点多在船埠、车站、菜场附近,以及农村中庙会、集市之中。演唱前选择一块空地,用白粉洒划一个表演圈,打竹板、敲锣鼓,吸引听众,等人群聚集,便开始演唱。 小热昏多是两人搭档,一个打竹板(俗称莲花板),一个拉胡琴或敲小锣(俗称"狗叫锣")。唱的多是地方戏曲和小调,中间插科打诨讲一段笑话,或替商家做广告。如解放前宁波有爿纶华绸缎店,就曾叫小热昏艺人身穿写着"纶华"两个大字的背心,在街头演唱做广告;也有艺人在演唱中间卖糖、卖棉纱团等商品。 小热昏由于言语发噱,唱句通俗,很受群众欢迎。名艺人有陈长生(艺名小得利),后有陈国安、徐和其、俞笑飞等。50年代后小热昏艺人多半成为滑稽评弹演员,与今天活跃在上海舞台的"轻松艺术"--独脚戏、滑稽戏颇有渊源。

小热昏 小热昏用地道的杭州方言演唱,一般以小锣或三巧板伴奏,常用曲调,有"锣先锋"、"三巧赋"、"东乡调"以及"五更"、"四季"、"十叹"等流行小调。 小热昏的演唱没有固定的演出场所,一般都在闹市街头演唱。而且演出时间也没有限制,东边唱了一二小时,见群众不散,继续唱下去;如果人群稀少,就换到西边再开始演唱。演出地点多在船埠、车站、菜场附近,以及农村中庙会、集市之中。演唱前选择一块空地,用白粉洒划一个表演圈,打竹板、敲锣鼓,吸引听众,等人群聚集,便开始演唱。 小热昏多是两人搭档,一个打竹板(俗称莲花板),一个拉胡琴或敲小锣(俗称"狗叫锣")。唱的多是地方戏曲和小调,中间插科打诨讲一段笑话,或替商家做广告。如解放前宁波有爿纶华绸缎店,就曾叫小热昏艺人身穿写着"纶华"两个大字的背心,在街头演唱做广告;也有艺人在演唱中间卖糖、卖棉纱团等商品。 小热昏由于言语发噱,唱句通俗,很受群众欢迎。名艺人有陈长生(艺名小得利),后有陈国安、徐和其、俞笑飞等。50年代后小热昏艺人多半成为滑稽评弹演员,与今天活跃在上海舞台的"轻松艺术"--独脚戏、滑稽戏颇有渊源。

传承价值

小热昏艺人 有人根据小热昏表演时敲击小锣伴奏的特点,称之为"小锣书"。至今已有六代传人,虽然还活跃在舞台上,但大都年事已高,急需培养接班人,而且大量传统曲目也需要记录和整理,抢救、保护工作迫在眉睫。 国家非常重视非物质文化遗产的保护,2006年5月20日,杭州小热昏经国务院批准列入第一批国家级非物质文化遗产名录。此外还列入首批浙江省民族民间艺术保护名录。

小热昏艺人 有人根据小热昏表演时敲击小锣伴奏的特点,称之为"小锣书"。至今已有六代传人,虽然还活跃在舞台上,但大都年事已高,急需培养接班人,而且大量传统曲目也需要记录和整理,抢救、保护工作迫在眉睫。 国家非常重视非物质文化遗产的保护,2006年5月20日,杭州小热昏经国务院批准列入第一批国家级非物质文化遗产名录。此外还列入首批浙江省民族民间艺术保护名录。

艺术名人

小热昏

小热昏 小热昏 民国3年(1914年),杜宝林进入游艺场盖世界。在娱乐场的舞台上演出,不像街头说唱那样随便。为了丰富自己的保留节目,杜宝林把隔壁戏的段子如《绍兴人乘火车》、《瞎子借雨伞》、《火烧豆腐店》等改编移植过来。 平湖“小热昏”是二十世纪二十年代由江苏昆山人陆金生传入的。 30年代,是小热昏的全盛时期,杭州有小热昏艺人二三十人。杜宝林的徒弟小如意(丁有生),是小热昏的第二代传人。此外,还有小如意的徒弟小长根(程长发)、开口笑(赵文生)。他们流动演唱于杭州、宁波、金华、嘉兴与上海一带,深受群众欢迎。这一时期,小热昏说唱形式上出现了双档,如小如意的徒孙朱玲赛与妻子王玉琴便是夫妻双档。民国17年(1928年),小如飞(俞笑飞)拜丁有生为师。俞笑飞擅唱九调十八腔,与其妻赵美英搭档,演唱于杭嘉湖和苏南各地。 抗战胜利之后,杭州小热昏艺人除了俞笑飞外,还有小乐福的徒弟徐乐天、罗笑峰、陈锦林等。经常说唱的长篇,既有《火烧红莲寺》、《顾鼎臣》、 《孟丽君》 、《八美图》、《济公传》等古代题材的曲目,又有《啼笑姻缘》 、《黄慧如陆根荣》、《枪毙阎瑞生》等当代题材的曲目。 杭州解放后,1950年成立戏曲改进协会。小热昏艺人俞笑飞、徐乐天、安忠文等参加曲艺改进社,俞笑飞被推选为主任。1958年9月,杭州曲艺团成立,俞笑飞任团长。11月,浙江省曲艺工作者协会成立,俞笑飞为主席。 50年代的小热昏属第四代,以安忠文(筱翔飞)为代表。他是俞笑飞的得意门生,擅长南腔北调,是一位能编善唱、坚持创新的爱国艺人。他创作的小热昏现代曲目《敢想敢做孙才尧》,于1958年8月参加全国曲艺会演,并作为优秀曲目进中南海怀仁堂为中央领导同志演出,受到周恩来、董必武等国家领导人的接见。 安忠文创作并演唱的《孙才尧》、《曹老五养猪》、《连环洞》、《斩缆记》、《来阿来》、《便宜货》、《纠察队员张老头》,以及改编的《比媳妇》、《菜场新貌》、《水果招亲》等久演不衰,并多次得奖。 1980年,市曲艺团说唱队中的独脚戏演员周志华也擅唱小热昏,他创作、演唱的小热昏段子《甜甜蜜蜜》及《自讨苦吃》,深受观众欢迎。 80年代,安忠文之子徐筱安以及滑稽演员黄宪高等演唱的小热昏节目,也受到听众的喜爱。

小热昏 民国3年(1914年),杜宝林进入游艺场盖世界。在娱乐场的舞台上演出,不像街头说唱那样随便。为了丰富自己的保留节目,杜宝林把隔壁戏的段子如《绍兴人乘火车》、《瞎子借雨伞》、《火烧豆腐店》等改编移植过来。 平湖“小热昏”是二十世纪二十年代由江苏昆山人陆金生传入的。 30年代,是小热昏的全盛时期,杭州有小热昏艺人二三十人。杜宝林的徒弟小如意(丁有生),是小热昏的第二代传人。此外,还有小如意的徒弟小长根(程长发)、开口笑(赵文生)。他们流动演唱于杭州、宁波、金华、嘉兴与上海一带,深受群众欢迎。这一时期,小热昏说唱形式上出现了双档,如小如意的徒孙朱玲赛与妻子王玉琴便是夫妻双档。民国17年(1928年),小如飞(俞笑飞)拜丁有生为师。俞笑飞擅唱九调十八腔,与其妻赵美英搭档,演唱于杭嘉湖和苏南各地。 抗战胜利之后,杭州小热昏艺人除了俞笑飞外,还有小乐福的徒弟徐乐天、罗笑峰、陈锦林等。经常说唱的长篇,既有《火烧红莲寺》、《顾鼎臣》、 《孟丽君》 、《八美图》、《济公传》等古代题材的曲目,又有《啼笑姻缘》 、《黄慧如陆根荣》、《枪毙阎瑞生》等当代题材的曲目。 杭州解放后,1950年成立戏曲改进协会。小热昏艺人俞笑飞、徐乐天、安忠文等参加曲艺改进社,俞笑飞被推选为主任。1958年9月,杭州曲艺团成立,俞笑飞任团长。11月,浙江省曲艺工作者协会成立,俞笑飞为主席。 50年代的小热昏属第四代,以安忠文(筱翔飞)为代表。他是俞笑飞的得意门生,擅长南腔北调,是一位能编善唱、坚持创新的爱国艺人。他创作的小热昏现代曲目《敢想敢做孙才尧》,于1958年8月参加全国曲艺会演,并作为优秀曲目进中南海怀仁堂为中央领导同志演出,受到周恩来、董必武等国家领导人的接见。 安忠文创作并演唱的《孙才尧》、《曹老五养猪》、《连环洞》、《斩缆记》、《来阿来》、《便宜货》、《纠察队员张老头》,以及改编的《比媳妇》、《菜场新貌》、《水果招亲》等久演不衰,并多次得奖。 1980年,市曲艺团说唱队中的独脚戏演员周志华也擅唱小热昏,他创作、演唱的小热昏段子《甜甜蜜蜜》及《自讨苦吃》,深受观众欢迎。 80年代,安忠文之子徐筱安以及滑稽演员黄宪高等演唱的小热昏节目,也受到听众的喜爱。

杜宝林

(1890—1930年),年轻时曾到苏州拜卖梨膏糖的陈长生为师,学唱小曲卖梨膏糖。宣统三年(1911年)前后,杜宝林回到杭州,把杭州朝报上的新闻编成通俗易懂的唱词,并吸收陈长生唱小曲的形式,连说带唱表演,以吸引更多的听众。 杜宝林的说唱艺术诙谐风趣,滑稽可笑。内容主要讽刺抨击黑暗势力,为了避免当局找麻烦,杜宝林就以“小热昏”作为自己的艺名,意思是头热发昏,满口胡言,不必当真。小热昏形式灵活简便,一只架子上摆着盛梨膏糖的木箱,艺人站在一条长凳上,乐器只有一面小锣,三块毛竹板。民国初年,杜宝林经常演唱于迎紫路(现解放街太平洋电影院对面)、羊坝头湖南会馆、旗下(现龙翔桥至开元桥一带)、众安桥、城站一带的空地广场。

安忠文

艺名筱翔飞,乃杭州传统曲艺“小热昏”第四代传人。

徐筱安

杭州滑稽艺术剧院专职编剧,杭州“小热昏”第五代传人,创作的作品曾获全国曲艺大赛奖,杭州市“五个一”工程奖。

周福林

(1903-1987)。周福林为江阴顾山周东庄人,早年拜陈长生之子陈国安(艺名小得利)为师唱小热昏,后受上海小热昏之王杜福林(字宝林)的赏识,收为弟子,才定艺名为筱福林,与著名评弹艺术家张鉴庭为同门师兄弟。民国十三年(1924年),筱福林回锡自立门户唱起小热昏。他住在周山浜,设有“翠云斋”梨膏糖店,常在崇安寺三圣阁、周山浜、交际路定点定时说唱。春夏两季的时候,还自备船只到常熟、苏州、常州等地说唱。他常用的小曲有《梨膏糖调》、《醒世曲》、《卖货调》等7、8种。记得他的《小锣赋》有这么几句:“小锣一敲开开场,场里场外真闹猛,别格事情我勿唱,唱两段滑稽开开场。说希奇来真希奇,希奇出勒无锡地,无锡人乘船到常州,半路上给红眼鳑鲏吞到肚皮里。迪格希奇勿希奇,还有希奇在后面,公花园里有爿茶馆店,冲开水朋友叫阿二,有次听我唱滑稽,开水冲冲勿当心,一个跟斗跌勒茶盅里。”他用《三巧赋》、《叹五更》、《十叹空》、《小寡妇上坟》等几十种曲调唱一些社会新闻。 尽管文化不高,但周福林编演才能却不低。抗战时期,他自编自演过《东洋赤佬坏东西》、《唱唱一 二八》、《十九路军打东洋》、《害人精米蛀虫》、《盛杏荪卖铁路》和《一根黄瓜三扁担》;他还演唱长篇《枪毙阎瑞生》、《黄慧如和陆根荣》、《林则徐禁鸦片》等曲目。由于擅长唱绕口赋子板,一口气不歇连唱十三分钟,且经常流动于苏锡常城乡,其声望远远高于瞎子阿炳。新中国后,为配合抗美援朝,义演捐献飞机大炮;配合爱国卫生运动,义演“除四害”等,是无锡首届文代会唯一一名街头艺人代表。他的铺子则由妻子、儿女经营,生意一直不错。无锡人生病咳嗽,甚至外地客人也常到他铺子买止咳梨膏,作为无锡特产馈赠礼品。

贾有福

义乌佛堂镇人,艺名“贾好笑”,别称“佛堂麻痢”1932年出生, 浙江省曲艺家协会会员,17岁学艺,擅长小锣书。50年代,他有《新旧社会对比》、《童养媳的苦楚》等曲目。1998年金华地区会演中,他创作并演出的《接婆婆》获二等奖,1990年参赛的《好事多磨》获一等奖,唱词幽默风趣,深受群众喜爱。1998年12月,贾有福被浙江省文化厅、浙江省曲艺家协会授予省“德艺双馨”艺术家称号。 20世纪90年代后,小锣书日益萧条,演出仅限少数农村地区,精通此艺术的人日渐减少,贾有福于2006年病逝,随之也永远离开了心爱的小锣书艺术。目前,在义乌会演小锣书的只有沈樟忠一人,后继传承濒危。

唱词选编

《卖梨膏糖》

一枝冰雪吊梨膏, 二则要用桂圆熬。 山楂麦芽能消食, 四君子能把小虫消。 上用五香花露飘, 下有六味味道好。 七星灶里生炭火, 八卦炉中等梨膏。 九枝陈皮能开胃, 十味中药共煎熬。 煎是煎,敖是敖, 煎煎敖敖成此膏。 咳嗽伤风疗效好, 男女同胞快来卖梨膏。

《八年血债》

小热昏艺人陆保振 演唱精彩片段(青年曲调): 竹板响,

唱起来, 请你们诸位静心听一听。 我伲宣传人,唱唱新时代, 武昌起义,推翻满清, 革命到现在。 过了 一年又一年, 安居乐业安定又泰山。 东洋军阀勿应该, 1937年打进来, 害得我伲大小人家才逃难。 好同胞,几万万, 苦头吃仔交交关。 飞机扔炸弹,房子才炸坍, 海陆空军,机枪大炮, 外加用 兵舰。

八年战争出汉奸。 清乡大队大机关 汪伪密探和平军,宪兵情报 特工队。 要算那东洋乌龟最厉害。 敲竹杠,死人勿关, 只要侬袋袋里向钞票摸出来。 侬要犟一犟,手枪拔出来, 拖到局里,先上刑罚, 麻绳吊起来。 打得侬皮开肉又烂, 血淋淋格事情真凄惨。 有钱就是好良民, 呒没铜钿关起来, 灌冷水外加还要烧庇眼。 老百姓,遭大难, 枪篱笆四面来撬开。 东也勿要跑,西也勿要来, 清清扫荡,翻箱倒笼, 胜过强盗坯。 汉奸个个发了洋财, 军米捐了几千万担。 侬为生活去 跑单帮, 难逃迪坐

鬼门关, 一封锁,统统拨侬抄出来。 东洋乌龟 拉三块, 杀人放火样样来。 见仔我 女同胞,奈是勿好哉, 一把拖牢,侮辱调戏, 强迫要强监。 中华儿女好姐妹, 誓死勿肯拨伊去侵犯。 东洋乌龟 汪八旦, 血淋淋格刺刀拔出来, 勿晓得冤枉死脱多少姐妹。 幸亏那 八路军队, 分工合作来包围。 英雄子弟兵,纷纷上前线, 打得迪班东洋乌龟, 一只一只跪下来。 日本皇帝救命喊, 情愿国王做奴才。 哭出乌拉来投降, 缴了枪炮滚了蛋, 共产党的胜利 蒋介石又来。 勿晓得,反动时代, 做人格二字更比以前难。 样样 价钿大,市面勿能误, 今朝涨价,明朝又翻翻。 一跳几十倍。 生活程度真困难, 钞票名堂印仔交交关。 关金、 法币、金园券, 一塌刮子揩 屁眼, 茅坑里统统才是蒋 杀坯。 我伲解放军,已过来, 物价稳定成立新社会。 实行新民主,努力搞生产, 复兴农村,互助合作, 又把土地改。 工农联盟团结紧, 增产节约红旗来竞赛。 人民当家来作主, 扬眉吐气把头抬, 高呼共产党万万岁。 大跃进,总路线, 人民公社建起来, 产量年年高,生活勿推板, 工业农业,钢铁粮食, 产量翻几翻, 国防建设现代化, 新中国好比是铁打江山。 共产党英明来领导,

三面红旗万万岁, 共产主义万万岁。

小热昏艺人陆保振 演唱精彩片段(青年曲调): 竹板响,

唱起来, 请你们诸位静心听一听。 我伲宣传人,唱唱新时代, 武昌起义,推翻满清, 革命到现在。 过了 一年又一年, 安居乐业安定又泰山。 东洋军阀勿应该, 1937年打进来, 害得我伲大小人家才逃难。 好同胞,几万万, 苦头吃仔交交关。 飞机扔炸弹,房子才炸坍, 海陆空军,机枪大炮, 外加用 兵舰。

八年战争出汉奸。 清乡大队大机关 汪伪密探和平军,宪兵情报 特工队。 要算那东洋乌龟最厉害。 敲竹杠,死人勿关, 只要侬袋袋里向钞票摸出来。 侬要犟一犟,手枪拔出来, 拖到局里,先上刑罚, 麻绳吊起来。 打得侬皮开肉又烂, 血淋淋格事情真凄惨。 有钱就是好良民, 呒没铜钿关起来, 灌冷水外加还要烧庇眼。 老百姓,遭大难, 枪篱笆四面来撬开。 东也勿要跑,西也勿要来, 清清扫荡,翻箱倒笼, 胜过强盗坯。 汉奸个个发了洋财, 军米捐了几千万担。 侬为生活去 跑单帮, 难逃迪坐

鬼门关, 一封锁,统统拨侬抄出来。 东洋乌龟 拉三块, 杀人放火样样来。 见仔我 女同胞,奈是勿好哉, 一把拖牢,侮辱调戏, 强迫要强监。 中华儿女好姐妹, 誓死勿肯拨伊去侵犯。 东洋乌龟 汪八旦, 血淋淋格刺刀拔出来, 勿晓得冤枉死脱多少姐妹。 幸亏那 八路军队, 分工合作来包围。 英雄子弟兵,纷纷上前线, 打得迪班东洋乌龟, 一只一只跪下来。 日本皇帝救命喊, 情愿国王做奴才。 哭出乌拉来投降, 缴了枪炮滚了蛋, 共产党的胜利 蒋介石又来。 勿晓得,反动时代, 做人格二字更比以前难。 样样 价钿大,市面勿能误, 今朝涨价,明朝又翻翻。 一跳几十倍。 生活程度真困难, 钞票名堂印仔交交关。 关金、 法币、金园券, 一塌刮子揩 屁眼, 茅坑里统统才是蒋 杀坯。 我伲解放军,已过来, 物价稳定成立新社会。 实行新民主,努力搞生产, 复兴农村,互助合作, 又把土地改。 工农联盟团结紧, 增产节约红旗来竞赛。 人民当家来作主, 扬眉吐气把头抬, 高呼共产党万万岁。 大跃进,总路线, 人民公社建起来, 产量年年高,生活勿推板, 工业农业,钢铁粮食, 产量翻几翻, 国防建设现代化, 新中国好比是铁打江山。 共产党英明来领导,

三面红旗万万岁, 共产主义万万岁。

求购

求购