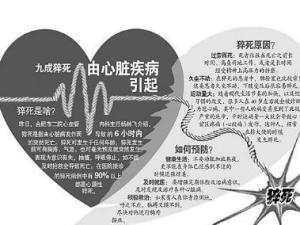

- 猝死

猝死

病因介绍

冠心病(30%)

是心性猝死中最常见的病因。冠状动脉粥样硬化性心脏病是冠状动脉血管发生动脉粥样硬化病变而引起血管腔狭窄或阻塞,造成心肌缺血、缺氧或坏死而导致的心脏病,常常被称为“冠心病”。

心肌炎(20%)

重症心肌炎时可有心肌弥漫性病变,导致心源性休克和猝死。心肌炎是指各种原因引起的心肌的炎症性病变。多种因素如感染、物理和化学因素均可引起心肌炎,所造成的心肌损害的轻重程度差别很大,临床表现各异,轻症患者无任何症状,而重症患者可发生心力衰竭、心源性休克甚至猝死。

原发性心肌病(10%) 猝死

猝死

病变以侵犯心室为主,也可累及心脏传导系统。

风湿性心脏病(10%)

主动脉瓣狭窄病人约25%可致猝死。

QT间期延长综合征(5%)

包括先天性耳聋,继发性者常见原因为低血钾、奎尼丁、胺碘酮药物影响。

二尖瓣脱垂综合征(5%)

常引起快速心律失常。

先天性心脏病-冠状动脉畸形(3%)

如左冠状动脉起源于右侧冠状窦或与右冠状动脉相连。

预激综合征合并心房颤动(3%)

当旁道不应期越短,发生房颤时就越有可能转变为恶性心律失常-室颤而猝死。

病态窦房结综合征(3%)

多因冠状病、心肌炎、心肌病、引起窦房结动脉缺血、退行性变、致窦房结缺血、坏死、纤维化。

内涵——三要素

猝死的内涵可以浓缩成6个字,即患者是“因病突然死亡”。这6个字准确精炼地概括了猝死内涵的三要素:

要素一:患者已经死亡。故患者没有死的,一律不能认定为猝死。猝死是终结性诊断,是盖棺定论。因此猝死是只能预防,不能治疗的疾病,任何能够治疗甚至治愈或复苏成功的情况都不能称为猝死。

要素二:患者属于自然死亡,即因自身疾病而死亡,死亡起因于患者身体内部因素。而不是死于患者身体的外部因素,不是死于溺水、触电、自缢、中毒、低温、高温、暴力、失血、外伤、麻醉、手术等非自然原因。

要素三:猝死是突然发生的,其发生时间是不可预料的,也就是说患者并没有出现即将死亡的征兆,故没有人认为该患者将要死亡,但死亡偏偏发生了。因此,凡能预料的死亡都不属于猝死。临床最常见的就是终末期疾病的患者,如癌症晚期、各种疾病的晚期等,患者的生命逐渐走向尽头,临床上的相关表现有目共睹,一旦患者离去,此种死亡就不是猝死。

疾病预防

注意适当休息,勿过劳掌握动静结合,休息好,有利于身体的恢复;运动可以增强体力,增强抗病能力,两者相结合,可更好的恢复。为了降低猝死的发生率,建议对处于心肌梗死急性期的病人切勿做切割磁力线的快速运动,以减少心律失常及猝死的发生。

1.第一道防线:防止冠脉斑块形成

斑块的全称是动脉粥样斑块,是存在于动脉血管壁上的脂肪团。可以说冠状动脉内的斑块是不定时炸弹,一旦斑块破裂,就会立即在相应的血管内激发凝血功能,几乎在瞬间形成血栓,将冠脉的某分支堵塞,导致心脏突发缺血,即急性冠脉综合征,使患者处在危急关头。故防止斑块形成是从根本上预防猝死的最佳途径。

主要的预防方法是:科学的生活方式,包括科学饮食、坚持运动、摒弃恶习(最重要的就是戒烟)等,还要控制三高(高血压、高血脂及高血糖),通过上述做法多数情况下能有效地防止和延缓斑块的形成和发展。

2.第二道防线:防止斑块破裂

如果第一道防线不幸失守,患者冠脉上有了斑块,注意防护第二道防线——防止斑块破裂。只要斑块不破裂,就不会发生冠脉综合征,多数情况下也就不会发生心源性猝死。

主要预防措施是:在科学的生活方式的基础上加上调脂药物,还应定期去医院检查。调脂药物通常是带有“他汀”这两个字的药物,如氟伐他汀、辛伐他汀、阿托伐他汀等。这些药物可以起到稳定斑块,防止斑块破裂的作用。

3.第三道防线:防止室颤发生

患者的斑块破裂了,发生了急性冠脉综合征,还有第三道防线——防止室颤发生。室颤是心脏停搏的一种类型,是心脏急性缺血时出现的恶性心律失常,一旦发生室颤,患者的心脏失去了泵血功能,血液循环停止,患者此时已是九死一生。故发生急性冠脉综合征后预防室颤的发生极其重要。

主要预防措施:8个字——静、卧、服药、呼救。

静:指发病后患者要安静、镇静及冷静。冠脉综合征发生时,患者的心肌极度缺血,此时任何增加心脏做功的因素都可能加重病情,甚至诱发室颤。如精神紧张、恐惧等,故保持冷静非常重要。

卧:患者应该就地休息,不要走动,全身放松,采取舒适的体位,如卧位、半卧位及坐位等。卧是让患者尽可能减少心脏负担,以减少室颤的发生。

服药:冠脉综合征发生后,推荐患者口服的药物有三种:①硝酸甘油:该药的作用是减少心脏负荷,扩张冠状动脉。服药后症状不缓解时如有血压监测,只要血压不低于平时,可每隔5分钟含服1片。血压低于平时、心率慢者不能服用该药。②阿司匹林:作用是对抗血小板,减缓血压凝固。有出血倾向者、消化道溃疡者及对阿司匹林过敏者不能服用。③美托洛尔:作用是降低心脏耗氧,防止室颤发生。心率慢(低于60次/分)、血压低于平时者不能服用。如无禁忌证,上述三种药物都要服用。

呼救:立即呼叫救护车,并且强调需要带除颤器的救护车。如急救人员无除颤器,一旦发生室颤,医生也缺乏有效的治疗方法。此外要注意,一定要等医生来,千万不要自己去医院,在没有心电监护的情况下去医院极其危险,患者途中有发生室颤的可能。

4.打急救电话

患者已经发生了室颤,还有最后一道防线——心肺复苏,通过心脏按压等措施为患者建立血液循环,以终止死神的脚步。

主要措施是:立即拨打医疗急救电话,同时让患者平卧,为患者实施持续的心脏按压及人工呼吸,每按压30次,为患者实施口对口人工呼吸2次。心肺复苏操作不能停顿,一直坚持到专业急救人员到来,患者可能还有一线生机。

对于患有家族遗传性离子通道缺陷疾病的患者,预防猝死的方法除服药(如β阻滞剂等)外,有效的预防措施就是在体内安装植入式自动体内除颤器(ICD),一旦发生室颤,ICD会自动识别并立即放电除颤。

并发症

老年人心脏猝死、早搏、抽搐与惊厥。

如果抢救不及时将会导致死亡,可出现早搏和抽搐。

病理特征

1.病魔之首

猝死是最可怕的疾病。在人类所有的疾病中,就其突发性、紧急性、严重性、恶性程度和后果而言,无论是过去、现在还是将来,世界上没有任何一种疾病能够与猝死相比。

2.发病突然

猝死是患者猝然而死,无论是患者本人还是他(她)的家人及朋友,都将始料不及。有时发病后患者甚至无法留下一句话。这就是猝死为什么是世界上最可怕的疾病的原因。

3.高发病率

绝大部分的猝死患者是死于心脏停搏(CA),而心脏停搏的发病率非常高,美国心脏协会2013年6月在《循环》杂志网站上发表的徒手心肺复苏(CPR)共识指出:心脏停搏是美国最致命的公共卫生问题之一,它导致的死亡超过大肠癌、乳腺癌、前列腺癌、流感、肺炎、车祸、HIV、枪支案件和家庭火灾致死人数的总和。我国每年有180万人死于猝死,平均每分钟有3~4人因猝死而死亡。

4.多发生在医院外

绝大多数的猝死源于心搏骤停,国外文献报道40%的心搏骤停没有被发现或发生在睡眠中,70%~80%心搏骤停是发生在家里。根据美国及我国资料,死于院外或家中者占72%~80%。我国另有文献报道,87.7%的猝死是发生在医院外。在院外发病就意味着发病后患者无法及时得到医疗专业人员的急救,同时大众的心肺复苏技能也十分匮乏。这就是猝死发生率如此之高的重要原因之一。

常见症状

猝死猝死发生前可无任何先兆,部分病人在猝死前有精神刺激或情绪波动,有些出现心前区闷痛,并可伴有呼吸困难、心悸、极度疲乏感,或表现为急性心肌梗塞伴有室性早搏。猝死发生时,心脏丧失有效收缩4-15秒即可有昏厥和抽搐,呼吸迅速减慢,变浅,以致停止。心音消失,血压侧不到,脉搏不能触及,皮肤出现紫绀,瞳孔散大,对光反应消失。死前有些病人可发出异常鼾声,但有些可在睡眠中安静死去。

猝死猝死发生前可无任何先兆,部分病人在猝死前有精神刺激或情绪波动,有些出现心前区闷痛,并可伴有呼吸困难、心悸、极度疲乏感,或表现为急性心肌梗塞伴有室性早搏。猝死发生时,心脏丧失有效收缩4-15秒即可有昏厥和抽搐,呼吸迅速减慢,变浅,以致停止。心音消失,血压侧不到,脉搏不能触及,皮肤出现紫绀,瞳孔散大,对光反应消失。死前有些病人可发出异常鼾声,但有些可在睡眠中安静死去。

疾病检查

一、对于心源性猝死的患者

一般可以检查到明显的诱因:

①外在诱因主要有过度劳累、情绪激动、酗酒、过度吸烟等。

②内在诱因有心功能不全、心绞痛、内环境紊乱等。

二、心电图检查

猝死(1)心电图检查,可出现以下三种表现:

猝死(1)心电图检查,可出现以下三种表现:

①室颤(或扑动)波型。

②心室停搏,心电图直线或仅有心房波。

③心电机械分离,心电图呈缓慢畸形的QRS波,但不产生有效的心肌机械性收缩。

(2)不典型心电图改变

早期心电图主要改变有:

①巨大高耸T 波, 结合临床即可作出早期诊断。

②进行性ST 段改变,早期ST 段变为平直,并向上斜形抬高可达0. 1 mV 以上),变直的ST 段连于高耸T 波形成所谓“高敏T波”, ST 段进行性变化,可发展为弓背向上的单向曲线。

③早期QRS 波改变, 由于损伤心肌除极延缓出现“急性损伤阻滞”,VA T ≥0. 45 秒,QRS 时限延长可达0. 12 秒,且常有R波振幅增高, 也有明显压低者。

三、非心源性猝死

也称非心脏性猝死,指患者因心脏以外原因的疾病导致的突然死亡,约占全部猝死的25%。临床常见的主要疾病包括呼吸系统疾病如肺梗死、支气管哮喘,神经内科疾病的急性脑血管病(如脑出血),消化系统疾病如急性出血坏死性胰腺炎等。此外还有主动脉夹层、严重的电解质紊乱(如内源性高血钾)等。

诊断鉴别

鉴别诊断

临床上需与其它原因引起的猝死进行鉴别: 猝死

猝死

(1)心脏病

冠心病是老年猝死的最常见原因。文献显示,我国因冠心病猝死平均发生率为28.7/10万,占冠心病总死亡率的45.1%。这些死亡者生前冠状动脉主干或其分支常堵塞严重,平常重视不够或受医疗条件限制,不少人几乎没做过心电图或冠状动脉造影等检查而未被确诊,疾病未得到及时有效的治疗,常常在某些诱因下发生急性大面积心肌梗死后容易导致猝死。此外,其他心脏病,如心肌缺血、主动脉夹层动脉瘤、主动脉瓣狭窄、恶性心律不齐等,也是导致猝死的原因。

(2)肺栓塞

由于检查手段的不断完善,结合死者尸检表明,近年来,肺栓塞的发病率越来越高,在老年猝死的病因中占有重要的地位。由于老年人大多存在血液高凝状态,相当一部分患者有下肢静脉曲张、静脉炎或血栓形成。有的因病卧床时间长,活动少,也容易发生肺栓塞。一旦发生肺动脉较大分支的堵塞,即可出现致命性的后果,抢救成功率也低。

(3)脑血管疾病

主要是脑出血。脑出血病患者绝大多数有血管病的基础,高血压、糖尿病和动脉粥样硬化等是常见病因。在情绪激动、烟酒等不良刺激下,常可引起血压急剧升高以致血管破裂。出血量较少急送医院救治,可保全生命。但许多患者由于出血量大,形成脑疝,压迫生命中枢,很快将死亡。所以,当患者一旦出现头痛、恶心等先兆时,一定要加以重视。

(4)消化道疾病

其中出血性坏死性胰腺炎导致猝死较多,而上消化道大出血等同样可发生猝死。消化道出血患者常有潜在的食道静脉曲张、消化性溃疡、大量服药或应激史。夜间突发出血引起休克或呕吐物阻塞咽喉引起窒息等,常常是上消化道出血导致猝死的主要原因。

(5)低血糖

老年糖尿病患者夜间因严重低血糖导致猝死的也较多见。其原因在于相当一部分老年糖尿病患者治疗不正规,或接受降糖药治疗后未及时进餐;有的患者血糖水平变化较大,夜间常发生低血糖。一旦发生严重低血糖,由于夜间中枢神经系统和交感神经系统抑制,迷走神经张力过高,如果同时应用β受体阻滞剂等会导致应激能力进一步减退,加之熟睡等因素,往往会出现心慌、饥饿、出汗等典型低血糖症状,患者不易觉察而导致猝死。

治疗方式

猝死的抢救:一旦作出猝死的诊断、应立即进行抢救。

一、心肺复苏

(一)叩击心前区:在心前区用拳叩击三下,对刚发生心脏停搏病人,部分可复跳,如不复跳,可立即进行胸外心脏按压。

(二)胸外心脏按压:病人仰卧于硬板床或地上,术者以左后掌根部置于病人胸骨的下半段的2/3处,将右手掌放在左手背上,双手有节奏地按压,借助身体下压的力量,有节奏地每分钟按压60-70次,避免用力过大引起肋骨骨折。

(三)口对口人工呼吸:术者一手托起病人颈部,使头部尽量后仰,保持呼吸道通畅;另一手捏住病人鼻孔,深呼吸后对准病人的口用力吹出,每分钟12次(每按压心脏4-5次,作口对口人工呼吸1次)。

二、心肺复苏后的处理

(一)心律、血压、心功的恢复:

1、心律失常的处理:严重窦性心动过缓伴发心搏骤停可用阿托品或异丙基肾上腺素,药物治疗无效时,可用人工心脏起搏。

2、低血压的处理:对低血压本身可静脉滴注间羟胺或多巴胺或并用氢化考的松。

3、心力衰竭的处理:可根据病情及有无服用洋地黄制剂情况,给予西地兰或地高辛。

(二)肺部感染的防治:要保持呼吸道通畅,呼吸道分泌物的清除,预防肺部感染。

(三)脑缺氧的防治:为减轻心脏停搏对脑组织的损害,应尽早防治脑水肿。具体方法:应争取尽早(在5分钟内)用冰帽保护大脑,作选择性的头部降温。

(四)肾功能不全的防治:尽快纠正休克或低血压,纠正酸中毒,早期应用利尿脱水剂如:甘露醇、速尿等。

疾病护理

对于静息状态的猝死的预防,首先应防止心肌缺血性疾病的发生,增加心脏冠状动脉血流量,以增加抗心电干扰能力,同时也要尽力减少或避免电磁波的干扰。

饮食保健

可多摄入一些高纤维素以及新鲜的蔬菜和水果,营养均衡,包括蛋白质、糖、脂肪、维生素、微量元素和膳食纤维等必需的营养素,荤素搭配,食物品种多元化,充分发挥食物间营养物质的互补作用,对预防此病也很有帮助。

案例介绍

2015年11月10日,南阳第十三中学九年级十二班学生宣沄博,突然晕倒在课桌上。医护人员说,沄博可能是由于心肌炎诱发心脏骤停死亡,这种病是不能经常熬夜不能有太大压力的。

2015年12月,湖南14岁女生来例假忍痛跑步,猝死。“我肚子有点痛”,成了刘丝的最后一句话。在体育课上慢跑150米后,她突然倒地没了生命体征。家长认为体育老师失职,索赔28万;老师说,孩子没提出请假也没异常,校方第一时间抢救,没失职,人道赔偿9万;警方称要查死因必须尸检,遭家长拒绝。

2016年2月11日晚,惠州市惠城区小金口街道办事处柏岗村一棋牌室发生一起悲剧,一名年近六旬男子春节期间日夜参加麻将牌局,当晚疑因自摸了一手好牌而一时高兴过度,突然倒地身亡。经警方现场勘查后,12日零时许由殡仪馆运走尸体。

求购

求购