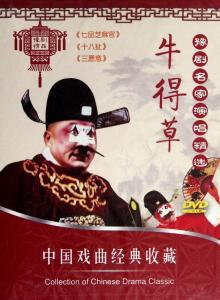

- 牛得草

牛得草

人物生平

牛得草(1933~1998.5),原名牛俊国,著名豫剧丑角演员,开封市洧川镇南街村人。牛得草小小年纪就流浪乞讨,七八岁时成为孤儿流落到洧川县城厢镇南街村(现洧川镇南街村)。靠吃洧川孤儿院的赊饭和众乡亲的接济,牛得草逐渐长大。10岁拜洧川豫剧名丑李小需学艺,专攻豫剧丑角。扮演的角色有《大卖义》中郭似铁,《柜中缘》中淘气儿,《花子拾金》中仁义,《挂门牌》中姜老艮等。[2]

1947年到开封和平戏院当演员,洧川解放后,分得了土地和房屋,并和当时洧川县豫剧团主演谢爱琴结婚,从而为他的豫剧事业奠定了基础。1954年牛得草调黄委会黄河文工团,1958年随团转入鹤壁市豫剧团,历任副团长、团长。曾拜京剧名家萧长华为师,学习《群英会》中蒋干的演技。

早年经历

小时候他从师豫剧名丑李小需,专攻丑行,宗祥符调,可那时他连个名字也没有。大家管他叫“小牛”。后来团里一位老艺人为他取名“俊国”,并说:“振兴国家就靠你们这一代了!” 牛得草

牛得草

解放初期,牛俊国的丑角艺术已颇具特色。1950年曾在河南省汇演中获得角色创造奖,开封的一些老戏迷都爱看他的戏。其中有一位老人叫李春芳,看完戏后常常到后台找牛俊国聊天,两人成了忘年交。一天,李春芳对牛俊国说:“你丑角演得好,可惜名字不风趣,也不好记。大凡名演员都有个好艺名,如梅兰芳、盖叫天等。”牛俊国也有同感,他说:“牛俊国这名字是不怎么样,尤其是在别人叫我时,如果吐音不准或咬字不真,或是听不清楚,就成了‘牛进锅’了,丑牛如果进到锅里,不就成了煮熟的五香酱牛肉了吗?总感觉很不吉利。”而且,俊国这名字与牛先生的演艺职业及他的“小花脸”行当也不对路。

名字来源

李春芳老人表示要为牛俊国改个艺名。他是一个满腹经纶的清末秀才,回家后,老人翻了一摞古书和字典,终于想出了个好名字。第二天,他找到牛俊国侃侃而谈:

起名要因姓而宜。姓侯的有叫侯得山的,猴子得了山,便可以攀登跳跃,自由玩耍。还有叫侯宝林的,美猴王如果得了果林,就如同得到了风水宝地,便可以有美味可口的鲜果子吃。姓于的有叫于得水的,鱼儿得了水,就可以自在畅游。姓朱的有叫朱得康的,猪如果得了糠,就可以膘肥体胖。姓马的有叫马得料的,马要是能够得到营养丰富的好饲料吃,便可以身强力壮,日行千里,夜行八百。你姓牛,牛儿如果能够得到最喜欢吃的青草,便可以越吃越胖,力大无比,负重劲行,辛勤耕作,万事如意,韧力无尽,事业有成了。我看你应该叫牛得草。[3]

牛俊国听了非常高兴,他说:“老李给我取的这个名字,既幽默,又吉利,而且还颇有‘丑角’演员风趣滑稽个性特征的深刻含义。如今解放了。我从一个要饭孩子和被人看作‘戏子’的穷艺人,成了人民的演员,是党把我从地狱里解放出来,重见天日,有吃有穿,不正是小牛得到了青草吗?太好啦!”

从此,牛俊国的艺名便改为牛得草,字“清泉”,号“料足”,别号“饮水”。牛得草还有个小名叫小林,牛吃饱喝足后,还可以卧到茂密的树林里,美美的休息。牛得草,草、料、水、林俱全,只等奋蹄耕作了。他在日记本上写下了八个大字:“立志为牛,艺为人民”。

牛得草这艺名,既诙谐富于哲理,又好记,与他的丑角身份很合拍。从此,牛得草奋蹄耕耘,在电影《七品芝麻官》中饰演“当官不为民作主,不如回家卖红薯”的小芝麻官一举成名,家喻户晓,他的名字叫红了中原大地。

主要作品

| 参演作品 | 备注 |

《七品芝麻官》 《做文章》 |

|

《张古董借妻》 |

|

《唐知县审诰命》 |

|

《卷席筒》 |

|

《拾女婿》 《三不愿意》 |

|

《辕门斩子》 |

12岁开始登台 |

《柜巾缘》 |

|

《借靴》 |

1948年 |

《赶花船》 |

|

《花子拾金》 |

创作特点

| 参演作品 | 备注 |

《七品芝麻官》 《做文章》 |

|

《张古董借妻》 |

|

《唐知县审诰命》 |

|

《卷席筒》 |

|

《拾女婿》 《三不愿意》 |

|

《辕门斩子》 |

12岁开始登台 |

《柜巾缘》 |

|

《借靴》 |

1948年 |

《赶花船》 |

|

《花子拾金》 |

艺术传承

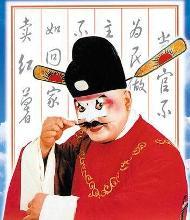

牛得草是著名的豫剧丑角表演艺术家,他技艺精湛,在继承优秀传统的基础上,追求创新,形成了自己独特的艺术风格,开创了豫剧发展史上重要的流派——“牛派”。其以独具“牛味”的唱腔,幽默风趣的念白,滑稽搞笑的身段表演,塑造了一个又一个“丑而不丑,丑中见美”的人物形象。本文试图以其唱腔表演为例,通过分析唱腔设计、用嗓技巧以及使用丰富的衬词三个方面,探析牛得草表演艺术的美学特质——“丑而不丑、丑中见美”。[4]

一、从唱腔设计看“丑而不丑,丑中见美”的美学特质

(一)根据人物性格,变化音乐板式,塑造人物形象

牛得草是丑角演员,在戏中,多演外丑内美的正面人物,本身就表现出了“丑而不丑、丑中见美”的美学特质。但是,为了突出人物性格,更好的塑造人物形象,在板式的运用上,常使用变化板式达到这一目的。如【二八板】是豫剧唱腔中最富有表现力的一个板式,在结构上每唱两句就加上一个八小节的过门。但是这种呆板的形式限制着演员的发挥,逐渐产生了诸如【慢二八板】、【二八连扳】、【呱嗒嘴】等变化板式。在《七品芝麻官》这部戏中,《有本县笑哈哈》用的就是变化板式【呱嗒嘴】。【呱嗒嘴】的使用,省去了【二八板】的音乐过门,使的句子间的链接更为紧凑,巧妙的表现出了唐成对老班头劝解的辩驳,对官风不正现象的藐视,把外丑内美的形象塑造的更美了。在《一张张大状都把那严氏告》这一唱段中,运用了【慢板】的变化板式【连环扣】,浓缩了音乐过门,使得乐句连接紧密、环环相扣,给人一种步步逼近之势,唱出了唐成对诰命夫人依仗权势鱼肉百姓的强烈不满,唱出了“丑中见美”的美学特质。

(二)使用装饰音,增添音乐的幽默色调

装饰音是用来装饰旋律的小音符,或者是记有特殊符号表示该音符应作某种装饰性演唱(奏)的音。“丑行根据所饰演的人物充分运用唱腔中的各种装饰音,本着‘腔有字生,为人物服务’的原则,通过唱腔来完成对人物的塑造。”[1]从中看出,装饰音在音乐形象的塑造过程中起着重要的作用。牛得草的唱腔之所以具有诙谐幽默的美感,和他使用不同的装饰音有很大关系。1.倚音倚音是一个或数个非常短的音构成的装饰音,倚音有时依附在主要音的前面,有时也放在主要音的后面,倚音的运用,对旋律起到了装饰的作用,给音乐增添了幽默的色调。在《锣鼓喧天齐把道喊》这一唱段中,由于唐成无钱贿赂吏部尚书严嵩,五品州官却被严嵩降为七品县令,牛得草在演唱时,运用倚音装饰长时值音符,短促有力的倚音加上他独特的身段表演技巧,使唱腔更显幽默,生动的表现出戏中人物唐成,对降职的无奈和对当时黑暗社会的不满。(见谱例1)2.波音波音是在主要音之间,加入其上方二度或下方二度的短的辅助音而构成。在牛得草的唱腔中,波音的广泛运用,对唱腔的幽默具有调色的作用。如在《一张张大状都把那严氏告》唱段中,“一张张”的“一”字和大状的“状”字。3.下滑音下滑音具有下滑的语气,使音色更加风趣的同时,也加赠了肯定的语气。如在“老诰命,你个老杂毛(哇)”这句唱词中,衬词“哇”连续用了四个下滑音,不仅唱出了音乐的幽默风趣,同时也唱出了唐成对诰命夫人的极度痛恨之情。(见谱例2)(谱例2)从以上分析中,我们不难看出,牛得草饰演的都是丑角人物,但通过独特的唱腔设计,演活了人物,完美的诠释了剧本,把丑角的幽默呈现给了观众,同时也把真善美的特质传递给了观众。

二、从演唱方法看“丑而不丑,丑中见美”的美学特质

在演唱方法上,牛派艺术最具特色的便是鼻音的运用、大本桑和二本嗓的巧妙结合以及特殊的吐字技巧。

(一)鼻音的运用

“牛味”唱腔的独特之处在于鼻音的运用。那么鼻音对丑角行当人物的塑造有什么作用呢?郭克俭先生认为:“演唱鼻音时,给人一种朦胧、迷幻般的音响色彩感。‘鼻音’演唱要求鼻腔特别通畅,要充分发挥鼻咽腔的共鸣效应。”[2]张大英也在《论鼻音的情感功能》中认为,鼻音具有滑稽、搞笑逗乐的功能。在牛得草的唱腔中,鼻腔共鸣最为常见。甚至可以说其所唱的每一个字都是通过鼻腔所发出来的。正是由于很好的使用了鼻腔共鸣,不仅使唱腔具有丑角幽默风趣的一面,同时又有一种朦胧、迷幻的“美”。

(二)大本嗓与二本嗓的巧妙结合

大本嗓,即“真声”,给听众以声音浑厚低沉,真切实在之感。二本嗓是假声,发声频率高,灵活轻巧。在牛得草的唱腔中,经常将大本嗓和二本嗓巧妙的结合,显出了丑角的诙谐美。如在《锣鼓喧天齐把道喊》这一唱段中,“上任来刚刚才三天”用大本嗓演唱,“百姓们纷纷告状到衙前”的“百姓”二字是则用二本嗓演唱;在《老诰命你入了我的瓮》一段,“老诰命你入了我的瓮,我叫你插翅”用的是大本嗓,而“难飞腾”三个字则用二本嗓演唱;在《仨愿意》的《小喜鹊喳喳叫》一段中,“喝口酒来提提神”的“喝口酒”三个字用二本嗓演唱,“来提提神”则转成大本嗓演唱。

(三)特殊的吐字技巧

吐字就是用气流将咬成的字音清晰、有力地迸发出来,吐字的特殊技巧主要有喷口、垛口、轻重、打舌等。在牛得草的演唱中,尤为注重吐字的“轻重”技巧。“吐字的轻重要求来自两方面:一是唱词自身的逻辑重音;二是唱腔情感表达的需要。因为‘逻辑重音’虽然是唱词本身固有的,但它最终还是为刻画人物性格、表达人物感情服务的,换言之,只要演唱情感表达需要,唱词自身的逻辑重音也是可以调整改变的。”[2]牛得草在演唱的过程中,为了加重唱腔的情感表达,常在节骨眼上增加吐字的力度。如在《一张张大状都把那严氏告》一段中,当唱到“老诰命,你个老杂毛(儿)”中的“毛(儿)”字时加大吐字的力度,充分表达出唐成对诰命夫人种种罪行的极度恼火;当唱到“三篇文做得好万岁称赞,恩命我到河南信阳五品州官”时,故意加重“河南信阳”和“五品州官”八个字,表现出了唐成被任命为五品州官的高兴和自豪;“大官们犯法要不惩办”的“不”“办”,加重嘴的阻气力度使声音更具爆发力;“荞麦皮我要挤出你四两油”,加重“油”字的吐字力度,突出了唐成要对贪官赃官严惩不贷的坚定信念;在《卷席筒》的《未开言不由我肝肠痛断》一段中,“我的娘起下了害人的心肝”故意加重“心肝”二字,突出了张苍(小丑,牛得草饰演)对母亲害人之举的痛恨之情。需要说明的是,虽然这些字在发声吐字时,因为表达情感的需要加重了吐字的力度,但是,牛得草在演唱时很好的把握了气息和各发声器官的“重”的力度,使人们听起来感觉在“重”的同时有股“巧”劲儿,有种“重而不死”的感觉。

三、从丰富的衬词看“丑而不丑,丑中见美”的美学特质

郭克俭先生在其博士论文《豫剧演唱艺术研究》中,认为“衬词是在唱词规定的字数之外,为了行文和歌唱的需要而增加字词的一种艺术表现手法”[2],同时他还把衬词分为润腔衬词、表情衬词、象声衬词和俚语衬词四种。笔者认为,在牛得草的唱腔中所加入的衬词多属于润腔衬词和俚语衬词。不难理解,润腔衬词是为了旋律发展需要而加的虚词;俚语是民间非正式的,较口语的词汇或语句,没有什么实际意义,主要起加花或铺垫的辅助性作用。如在《锣鼓喧天齐把道喊》一段戏中,运用了大量的衬词:青(呐)青纱轿(嗷)青纱轿坐着我(呀)七品官相当年(我)在原(呐)郡我(唻)把(呐)书念凉桌子热板凳铁砚(呐)磨穿我那辛辛苦苦前(呐)去(呐)求官到吏部去领品我(呐)先(呐)把(呐)严嵩见五品州降到(了①这)七品县官再如,在《有本县一阵阵笑开怀》一段中,也用了大量的衬词。有(嘞)本县一阵阵笑(嘞笑)开怀小窟窿(我)掏出来一个大螃蟹衙(嘞)衙皂们你们看看奇怪不奇怪(你这)赤金元宝我不爱从以上举例可以看出,在牛得草的演唱中,几乎每句都用了衬词。这些衬词的运用,对唱腔起到了加花、铺垫的作用,突出了咬字吐字的“巧”,使唱腔更具生动和流利,贴切的表现出丑角行当唱腔的幽默和美感。

四、结论

本文在唱腔设计、用嗓技巧以及添加丰富的衬词三个方面,对牛得草唱腔表演进行了分析,认为他的唱腔表演处处体现着丑而不丑、丑中见美的美学特质。这种特质来自于两个方面,一是牛得草在剧本及饰演人物的选择上,选择了那些外丑内美的人物形象,如《七品芝麻官》中的唐成是一个“土里土气”而又为民做主的七品县令,《卷席筒》的张苍是一个“傻里傻气”但内心正直的形象,这些人物本身已经被剧本赋予了美的内心世界。牛得草属于丑角行当,但他选择的外丑内美的人物形象,体现了“丑而不丑、丑中见美”的表演美学特质。二是从他的表演本身来说,唱腔设计、用嗓技巧、丰富的衬词等艺术手段处处体现着独特的美感,演活了“丑”人物,使人们在欣赏诙谐幽默表演的同时,荡涤着心灵,陶冶着性情。如果说剧本的人物形象本身就是“美”的,那么牛得草的唱腔表演使原本的“美”表现的更“美”了。

荣誉记录

牛得草一生授徒众多,坚持下来且有所成就的豫剧牛派艺术传人,主要有“四草一金”,即葛草旺、小牛得草、牛小草、张仙草和金不换,他们都继承发展着牛派艺术,使牛派艺术成为河南著名的文化品牌。[5]

葛草旺

本名葛圭璋,1942年出生。9岁学艺,专攻丑行,因拜豫剧丑角牛得草、高兴旺为师,被老师赠艺名葛草旺。演出作品有《十五贯》《做文章》《李双双》《人欢马叫》等。

1983年起专职做戏曲导演,多次获奖。曾先后任河南省豫剧一团、二团副团长,曾为中国戏剧家协会会员、中国戏曲导演学会会员。

小牛得草

本名牛亚非,1955年出生,系牛得草先生长子,师承乃父,深得真传。1979年参演了《七品芝麻官》,1994年入选“全国豫剧十大名丑”。曾任鹤壁市豫剧一团名誉团长、河南省政协委员。

牛小草

本名王艺红,1956年出生于河南偃师。11岁从艺,1987年拜牛得草为师,获赠艺名牛小草。主演剧目有《七品芝麻官》《四品绿豆官》《讨饭国舅》《假婿乘龙》等,多次获得国家级、省级大奖。1994年入选“全国豫剧十大名丑”,2001年被评为国家一级演员。曾为中国戏剧家协会会员、偃师市文化旅游局副局长、偃师市豫剧团团长。

此外,牛小草于2011年和2016年两次收徒20人。

张仙草

本名张喜民,1962年出生于河北大名,15岁从艺,主攻丑角。1986年拜牛得草为师,获赠艺名张仙草。参演剧目有《七品芝麻官》《十八扯》《三愿意》等,并参演了戏曲电影《双喜临门》《七品芝麻官进道观》等。张仙草以牛派为主,博采众长,表演神奇机敏、妙趣横生,在国家及省市各级戏曲大赛中屡屡获奖。1994年入选“全国豫剧十大名丑”。

张仙草注重培养下一代戏曲演员,成立了郑州仙草戏曲培训中心,传授毕生所学,使牛派艺术得以发扬光大。曾为国家一级演员,中国戏剧家协会会员。

金不换

本名金振秀,1968年生于河南封丘。9岁学艺,18岁入鹤壁市豫剧团,师从团长牛得草,获赠艺名金不换。2000年,金不换当选为团长,以牛派艺术为立团之魂,以机制创新为带团之基,抓管理、出精品、出人才、闯市场,带活了剧团,使牛派艺术在创新发展中走向了更加广阔的天地。

人物关系

1992年11月,农历壬申年:第二届中国金唱片奖揭晓

第二届中国金唱片奖揭晓。共设6个奖项,38人获奖。 牛得草(3)

牛得草(3)

获奖的戏曲曲艺类演员

金唱片奖:杜近芳、关肃霜、袁世海、刘长瑜、谷文月、赵志刚、王盘声、牛得草、李开敏、倪惠英、马三立、姜昆、杨振雄

由他执笔整理并主演的《唐知县审诰命》1979年进京演出[6],曾获文化部颁发的剧本整理一等奖和演出一等奖。该剧拍摄为电影《七品芝麻官》后,又荣获第四届《大众电影》“百花奖”和“最佳故事奖”。香港《大公报》撰文称他为“东方的卓别林”。[7]

社会任职

豫剧牛派艺术传人中的“四草一金”(葛圭璋艺名葛草旺、牛亚非艺名小牛得草、王艺红艺名牛小草、张仙草、金不换)都在继承发展着牛派艺术,牛派艺术已经成为河南著名的文化品牌。

人物评价

他历任鹤壁市豫剧团副团长、团长等职。是中国戏剧家协会会员,河南省剧协理事,中国电影艺术家协会会员,鹤壁市剧协主席。

词条图册

牛得草是丑角演员,在戏中,多演外丑内美的正面人物,本身就表现出了“丑而不丑、丑中见美”的美学特质。 但是,为了突出人物性格,更好的塑造人物形象,在板式的运用上,常使用变化板式达到这一目的。如【二八板】是豫剧唱腔中最富有表现力的一个板式,在结构上每唱两句就加上一个八小节的过门。但是这种呆板的形式限制着演员的发挥,逐渐产生了诸如【慢二八板】、【二八连扳】、【呱嗒嘴】等变化板式。在《七品芝麻官》这部戏中,《有本县笑哈哈》用的就是变化板式【呱嗒嘴】。【呱嗒嘴】的使用,省去了【二八板】的音乐过门,使的句子间的链接更为紧凑,巧妙的表现出了唐成对老班头劝解的辩驳,对官风不正现象的藐视,把外丑内美的形象塑造的更美了。在《一张张大状都把那严氏告》这一唱段中,运用了【慢板】的变化板式【连环扣】,浓缩了音乐过门,使得乐句连接紧密、环环相扣,给人一种步步逼近之势,唱出了唐成对诰命夫人依仗权势鱼肉百姓的强烈不满,唱出了“丑中见美”的美学特质。[4](中国艺考网评)

但是,为了突出人物性格,更好的塑造人物形象,在板式的运用上,常使用变化板式达到这一目的。如【二八板】是豫剧唱腔中最富有表现力的一个板式,在结构上每唱两句就加上一个八小节的过门。但是这种呆板的形式限制着演员的发挥,逐渐产生了诸如【慢二八板】、【二八连扳】、【呱嗒嘴】等变化板式。在《七品芝麻官》这部戏中,《有本县笑哈哈》用的就是变化板式【呱嗒嘴】。【呱嗒嘴】的使用,省去了【二八板】的音乐过门,使的句子间的链接更为紧凑,巧妙的表现出了唐成对老班头劝解的辩驳,对官风不正现象的藐视,把外丑内美的形象塑造的更美了。在《一张张大状都把那严氏告》这一唱段中,运用了【慢板】的变化板式【连环扣】,浓缩了音乐过门,使得乐句连接紧密、环环相扣,给人一种步步逼近之势,唱出了唐成对诰命夫人依仗权势鱼肉百姓的强烈不满,唱出了“丑中见美”的美学特质。[4](中国艺考网评)

求购

求购