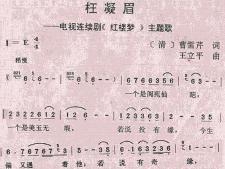

- 枉凝眉

枉凝眉

创作背景

枉凝眉曹雪芹以浪漫主义的手法,将《红楼梦十二支曲》和《金陵十二钗正册判词》写在了“贾宝玉神游大虚境,警幻仙曲演红楼梦”这一回,这两组结构完整的组诗是“金陵十二钗”形象塑造的提纲。《红楼梦十二支曲》乃至于《红楼梦》全书有一些情节是表观爱情的,对于那种庸俗低级“才子佳人”式的爱情,曹雪芹是反对的。曹雪芹所肯定的爱情是建立在背叛封建宗法秩序,背叛儒家伦理道德,具有共同思想基础上的爱情,而这样的爱情实质上是一个政治问题,是封建社会末期思想斗争的一种反映。《枉凝眉》这首曲子是《红楼梦十二支曲》中的一支曲子,是写贾宝玉与林黛玉的爱情理想因变故而破灭,林黛玉泪尽而逝。这首曲子借助于“谈情”而“谈政”,表现作者的衰贬和爱憎。尽管作者由于受到时代和阶级的局限,在《枉凝眉》中尖锐地提出问题以后,因无力作出正确的回答而陷于苦闷;尽管作者由于对新生事物的强大生命力估计不足,看不到摆脱毁灭命运的政治出路, 因而把封建叛逆者的歌颂变成了凄凉的挽歌,然而他的爱憎褒贬却是那样的鲜明,充分表现了作者对封建社会的批判。[2]

枉凝眉曹雪芹以浪漫主义的手法,将《红楼梦十二支曲》和《金陵十二钗正册判词》写在了“贾宝玉神游大虚境,警幻仙曲演红楼梦”这一回,这两组结构完整的组诗是“金陵十二钗”形象塑造的提纲。《红楼梦十二支曲》乃至于《红楼梦》全书有一些情节是表观爱情的,对于那种庸俗低级“才子佳人”式的爱情,曹雪芹是反对的。曹雪芹所肯定的爱情是建立在背叛封建宗法秩序,背叛儒家伦理道德,具有共同思想基础上的爱情,而这样的爱情实质上是一个政治问题,是封建社会末期思想斗争的一种反映。《枉凝眉》这首曲子是《红楼梦十二支曲》中的一支曲子,是写贾宝玉与林黛玉的爱情理想因变故而破灭,林黛玉泪尽而逝。这首曲子借助于“谈情”而“谈政”,表现作者的衰贬和爱憎。尽管作者由于受到时代和阶级的局限,在《枉凝眉》中尖锐地提出问题以后,因无力作出正确的回答而陷于苦闷;尽管作者由于对新生事物的强大生命力估计不足,看不到摆脱毁灭命运的政治出路, 因而把封建叛逆者的歌颂变成了凄凉的挽歌,然而他的爱憎褒贬却是那样的鲜明,充分表现了作者对封建社会的批判。[2]

歌曲歌词

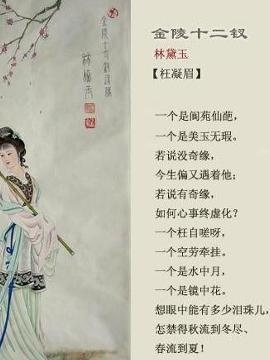

《红楼梦曲·枉凝眉》【案:“戚序本”作“枉凝眸”】 枉凝眉

枉凝眉

一个是阆苑①仙葩②,

一个是美玉无瑕③。

若说没奇缘,

今生偏又遇着他;

若说有奇缘,

如何心事终虚化④?

一个枉自嗟呀,

一个空劳牵挂⑤。

一个是水中月⑥,

一个是镜中花⑥。

想眼中⑦能有多少泪珠儿,

怎禁得秋流到冬尽,

春流到夏! 枉凝眉

枉凝眉

注释

①阆苑(làng yuàn 浪院):传说中神仙所住的地方。

②仙葩(pā趴):仙花。“阆苑仙葩”自然指绛珠仙子林黛玉。

③ 瑕:玉的疵斑。“美玉无瑕”指贾宝玉,贾宝玉本是赤瑕宫的神瑛侍者(瑛,玉之光彩;琼瑛瑛瑶皆谓美玉),“瑛”即美玉。

④须化:成空,化为乌有。戚序本误作“虚花”,变动词为名词;程式乙本改作“虚话”,变心事为明言;甲戌本经涂改作程乙本的“虚话”,但仔细辨认可看出“须”字,今从周汝昌校本。

⑤一个枉自嗟呀, 一个空劳牵挂:——一个常因宝玉而流泪(指黛玉),一个常因黛玉而感叹(指宝玉)。很显然这里说的就是正文以及脂批所提示的宝玉对黛玉诉肺腑等事。年年岁岁风刀霜剑打击是促使黛玉殒命的主要原因。嗟呀,因悲伤而叹息。牵挂,在情况不明时对人的悬念。它与前面晴雯判词中“多情公子空牵念”的“牵念”以及后面写探春的《分骨肉》曲中“奴去也,莫牵连”的“牵连”意思相同。

⑥水中月、镜中花:都是虚幻的景象。说宝玉与黛玉的爱情理想虽则美好,终于如镜花水月一样不能成为现实。

⑦想眼中:曹雪芹八十回后原稿中有《证前缘》一回(靖臧本第七十九回批),写黛玉“泪尽夭亡”。从多方面线索确知,“贾府事败”、“树倒猢狲散”的变故发生在秋天,所谓“到头来,谁见把秋捱过?”林黛玉因宝玉的获罪而恸哭,自秋至冬、自冬历春,她的病势迅速加重。“试看春残花渐落,便是红颜老死时。”还没有到第二年的夏天,她就用全部泪水报答了神瑛侍者用甘露灌溉她的恩惠,实现了眼泪还债的诺言。故曲中所写“想眼中能有多少泪珠儿,怎禁得秋流到冬尽、春流到夏”并非泛泛之言。“秋流到冬尽”,程式乙本无“尽”字,为后人所删。有人以为此处无“尽”字更妥,笔者以为不然。即使从句式的音节上看,亦当有。

详细注释

一个是阆苑仙葩【林黛玉绛珠仙草转世】

一个是美玉无瑕【贾宝玉神瑛侍者转世】

若说没奇缘,今生偏又遇着他 【这个妹妹我曾见过 】

若说有奇缘,如何心事终虚化?【谁知公子无缘,终不忘,世外仙姝寂寞林】

一个枉自嗟呀【黛玉转世为还泪】

一个空劳牵挂【宝玉常慨叹月不常圆,花不常开】。

一个是水中月,一个是镜中花。【水月镜花,虚无飘渺,终是一场空】

想眼中能有多少泪珠儿,怎禁得秋流到冬尽,春流到夏!【正应绛珠还泪之说】

歌曲鉴赏

枉凝眉曹雪芹笔下的林黛玉之死与续书中所写的完全不一样,在第八十回后的原稿中,黛玉之死与婚姻问题无关,她既不是死于外祖母及其周围的人对她的冷淡厌弃,或者在给宝玉娶媳妇时选了宝钗,也不是由于误会宝玉对她的薄幸变心(如果说这种误会曾经有过的话,也早已成为过去)。黛玉的“泪尽”,原因更重大、深刻、真实得多,那就是后来发生了对全书主题和主线起决定作用的大变故——脂批称之为“通部书之大过节、大关键”的“贾家之败”(见庚辰本第十七、十八回批),它包括着获罪、“抄没、狱神庙诸事”(庚辰本第二十七回批)。这个突然飞来的横祸降于贾府,落到了宝玉等人的头上,也给了黛玉致命的一击。宝玉被迫出走,黛玉痛惜忧忿却无能为力,她为宝玉的不幸而不幸,因宝玉的受苦而受苦,她日夜悲啼,毫不顾惜自己,终至将她衰弱的生命中的全部炽热的感情化为泪水,报答了她平生唯一的知己。

枉凝眉曹雪芹笔下的林黛玉之死与续书中所写的完全不一样,在第八十回后的原稿中,黛玉之死与婚姻问题无关,她既不是死于外祖母及其周围的人对她的冷淡厌弃,或者在给宝玉娶媳妇时选了宝钗,也不是由于误会宝玉对她的薄幸变心(如果说这种误会曾经有过的话,也早已成为过去)。黛玉的“泪尽”,原因更重大、深刻、真实得多,那就是后来发生了对全书主题和主线起决定作用的大变故——脂批称之为“通部书之大过节、大关键”的“贾家之败”(见庚辰本第十七、十八回批),它包括着获罪、“抄没、狱神庙诸事”(庚辰本第二十七回批)。这个突然飞来的横祸降于贾府,落到了宝玉等人的头上,也给了黛玉致命的一击。宝玉被迫出走,黛玉痛惜忧忿却无能为力,她为宝玉的不幸而不幸,因宝玉的受苦而受苦,她日夜悲啼,毫不顾惜自己,终至将她衰弱的生命中的全部炽热的感情化为泪水,报答了她平生唯一的知己。

黛玉之死

黛玉之死非续书所写那样,证据甚多。第二十五回中凤姐一次当众与黛玉开玩笑说:“你既吃了我们家的茶,怎么还不给我们家作媳妇?”她还指着宝玉对黛玉说:“你瞧!人物儿、门第配不上,还是根基配不上?模样儿配不上?是家私配不上?那一点还玷辱了谁呢?”众人听了一齐笑起来,黛玉红了脸,不言语,连李纨都说:“真真我们二婶子的诙谐是好的。”对于这段描写,读过作者全稿、已知人物将来结局的脂砚斋是怎样批的呢?他说:“二玉事在贾府上下诸人,即看书人、批书人皆信定一段,好夫妻,书中常常每每道及,岂其不然!叹叹!”(甲戌本)庚辰本作“二玉之配偶,在贾府上下诸人,即观者、批者、作者皆为[谓]无疑,故常常有此等点题语。我也要笑。”作者自己对宝黛之成为配偶是否怀疑,看书人、批书人如何预料,都不必去管它,问题是这里说:“贾府上下诸人”“皆信定”宝玉、黛玉将来“是一段好夫妻”。试问:续书中施“调包计”的贾母、凤姐(还有以为作主的应是贾政、王夫人),他们在不在“贾府上下诸人”内?倘原稿也象续书那样写法,脂砚斋会不会说那样的话?可见,“岂其不然”——说二玉不能成夫妻,正是出于“贾府上下诸人”始料未及的原因。在上一首写宝钗的曲子中同时写了宝玉不忘死去的黛玉,在这一首写黛玉的曲子中只写了宝玉“空劳牵挂”,竟无一字涉及宝钗,这没有别的缘故,就是因为宝钗的终身寂寞与黛玉有关,黛玉的枉自悲愁与宝钗无关。

以续书所写《苦绛珠魂归离恨天》与此曲的后半对照,竟无一语能合。续作者为了在安排他自以为相当巧妙的情节时不至于遇到任何困难,就先使宝、黛这两个性情“乖僻”、不好对付的叛逆者,变成可以任人摆布的木偶人:一个无意中听说一句“宝二爷娶宝姑娘的事情”,就在“急怒”之下迷了“本性”;一个莫名其妙地失了玉便成了“疯颠”。于是,他们最后一次见面时,“两个人也不问好,也不说话,也不推让,只是对着脸傻笑起来”(第九十回),然后各自走开。这样,就以“一个傻笑,一个也傻笑”代替了“一个枉自嗟呀,一个空劳牵挂”。写黛玉死时,有“吐血”,有“晕倒”,有“喘气”,有“发狠”,有“回光返照”,有“浑身发冷”,有“两眼一翻”……就是没有流泪。倒是宝玉后来流了不少眼泪。这样,就使曲子的末句也非改写不可了。但是,说也奇怪,黛玉刚死,宝玉便“病势一天好似一天”(这时再不必担心他会执拗、反抗、向黛玉表白、使续作者为难了,倒是一直让他傻下去文章不好做),于是就让他到灵柩前去痛哭一场。到容许他清醒的时候,他什么都想起来了:“宝玉一到,想起未病之先(原文如此),来到这里,今日屋在人亡,不禁嚎啕大哭。想起从前何等亲密,今日死别,怎不更加伤感!……哭得死去活来”(第九十八回)。这就是所谓“病神瑛泪洒相思地”。然而,这样就使人更加糊涂了:难道曲子末几句是说宝玉的?难道黛玉所欠的“泪债”早偿过了头,难道能把宝玉的眼泪也算在内?倘若说宝玉的“牵挂”是指他婚后终不忘黛玉,那末另一个又如何还能“嗟呀”呢?倘若说曲子的末句是指黛玉平日总爱哭,那末她来到贾家已经多年,怎么说她的眼泪流不到一年就要流光呢?何况,也未见黛玉接连不断地天天流泪呀!八十回以前,她眼泪流得最多的也还是因为宝玉被贾政打得半死、吃了大苦头的那一次。那一次黛玉为宝玉整天“抛珠滚玉”地流泪,正是为后来流更多的眼泪伏下的重要一笔。

黛玉还泪的愿意

曹雪芹写黛玉“还泪”的原意,在第三回脂批中说得最清楚。宝、黛初见时,一个因对方没有通灵玉而狠命摔玉,骂这玉“连人之高低不择”,一个则因之而流泪,说“倘或摔坏了那玉,岂不是因我之过”。这里脂批说:“这是第一次算还,不知下剩还该多少!”“应如些非伤感,还甘露水也。”指出了黛玉这种“体帖”、“知己”的心思和痛惜其自毁而引咎自责的落泪,就是“还债”。戚序本保存的一条脂评更点出它对整个悲剧的象征意义:“补不完的是离恨天,所余之石,岂非离恨石乎?而绛珠之泪,偏不因离情而落,为惜其石而落。可见惜其石,必惜其人。其人不自惜,而知己能不千方百计为之惜乎!所以绛珠之泪,至死不干,万苦不怨,所谓‘求仁而得仁,又何怨’,悲乎!”

枉凝眉离恨

枉凝眉离恨

所谓“离恨”,实即愁恨、怨恨、憾恨。石头有被弃置的憾恨,黛玉也有被收养的身世之感,但她的泪偏“不自惜”而落,作为宝玉的“知己”,这种“千方百计为之惜”,就是“绛珠之泪,至死不干,万苦不怨”的原因,也即所谓“春恨秋悲皆自惹”。这说得还不清楚吗?批书者若未读过八十回以后的原稿,是无从这样说的。眼泪“至死不干”,正合曲中之所言;自身“万苦不怨”,才称得上真正的“报德”。袭人劝黛玉说:“姑娘快休如此,将来只怕比这个更奇怪的笑话儿还有呢。若为他这种行止,你多心伤感,只怕你伤感不了呢。”清蒙古王府本《石头记》脂批说:“后百十回(原稿回数)黛玉之泪,总不能出此二语。”这就更无疑地证明黛玉最后是为宝玉“不自惜”的“这种行止”所闯的祸而流尽眼泪的。也正是因为如此,宝玉才终身不能忘怀他唯一的“知己”。

解析

在太虚幻境,警幻仙姑让十二个舞女上来,为贾宝玉演唱新制《红楼梦》十二支曲,并让他边听边看原稿,但书上开列出的唱曲,并不是十二支而是十四支,也许,是把开头的“引子”和最后的“收尾”不予计算吧?这倒不是什么太大的令人疑惑处,最令人费猜疑的,是“引子”后的头两曲,特别是第二曲“枉凝眉”。

去掉“引子”和“尾声”的十二支曲,按一般读者的推想,应该是恰好给金陵十二钗的

每一钗分别安排一曲,但细读这十二支曲,就发现从第三曲起才是一曲概括一人的命运,依次是元春、探春、史湘云、妙玉、迎春、惜春、王熙凤、巧姐、李纨、秦可卿。第一曲“终身误”,一般都认为是将林黛玉和薛宝钗合起来说,而且是以贾宝玉的口气来咏叹,是否一定应如此理解,其实也还有商量的余地,不过我以为这样理解大体上是过得去的。第二曲“枉凝眉”,也是以贾宝玉的口气来咏叹的:

一个是阆苑仙葩,一个是美玉无瑕。若说没奇缘,今生偏又遇着他;若说有奇缘,如何心事终虚化?一个枉自嗟呀,一个空劳牵挂;一个是水中月,一个是镜中花。想眼中有多少泪珠儿,怎禁得秋流到冬尽,春流到夏。

去掉这一曲,十二钗也都涉及到了,那么,非安排这一曲干什么呢?中国艺术研究院红楼梦研究所校注本(人民文学出版社1996年12月第二版)是这样注解的:

曲名意谓徒然悲愁。曲子从宝黛爱情遇变故而破灭,写林黛玉泪尽而死的悲惨命运。阆苑仙葩:指林黛玉。阆苑:神仙的园林;仙葩:仙花。美玉无瑕:指贾宝玉。

乍看似乎说得通,但细加推敲,问题就来了。流泪当然可以联想到林黛玉,但《红楼梦》全书“满纸荒唐言,一把辛酸泪”,不能仅从“泪珠儿”就判定为说的只是林黛玉。第三回写黛玉进京到荣国府见到贾宝玉已是隆冬,凤姐出场穿着银鼠褂,贾母交代说:“等过了残冬,春天再与他们收拾房屋。”林黛玉的“还泪”应从这个冬天开始,不是从秋天开始的。“阆苑仙葩”是指林黛玉吗?第一回中交代,“西方灵河岸上三生石畔,有绛珠草一株”,那是林黛玉在天界的真形;“灵河岸”固然可说是“阆苑”,但仙草却绝对不能等同于仙花即仙葩。贾宝玉固然是衔玉而生,但第二回甫出场就有两阕《西江月》概括他的秉性,“行为偏僻性乖张,哪管世人诽谤?”,“天下无能第一,古今不肖无双!”“美玉无瑕”从来不是他的“符码”。因此,我以为上述的那条注解是错误的。

林黛玉如果按上述注解理解,那么在十二支曲中,第一支里林黛玉已经跟薛宝钗合咏了,这第二支又再单咏她一遍,她虽是重要角色,这样的安排在布局上似乎也欠均衡。

林黛玉如果按上述注解理解,那么在十二支曲中,第一支里林黛玉已经跟薛宝钗合咏了,这第二支又再单咏她一遍,她虽是重要角色,这样的安排在布局上似乎也欠均衡。

我曾撰《太虚幻境四仙姑》一文,分析出第五回里警幻仙姑引见给贾宝玉的四位仙姑,所取的名号绝非闲笔偶设,而是有深意寓焉,实际上分别标志着在贾宝玉生命里给予他重大影响的四位女性,其对应关系为:痴梦仙姑——林黛玉;钟情大士——史湘云;引愁金女——薛宝钗;度恨菩提——妙玉。依此思路,可以悟出,《红楼梦》十二支曲里,有资格被合咏的,也应是这四位女性。“终生误”是林、薛二钗的合咏,“枉凝眉”则是史、妙二钗的合咏。

“一个是阆苑仙葩”,这分明说的是史湘云。“天上人间诸景备”、“谁信人间有此境”、“仙境别红尘”,把大观园比作“阆苑”,非常贴切;而在关于大观园后来命名为怡红院的那处庭院的描写中,曹雪芹郑重其事地写到西府海棠:其势若伞,丝垂翠缕,葩吐丹砂。都知道《红楼梦》里以花喻人时,总把史湘云喻为海棠花,第六十三回“寿怡红群芳开夜宴”,大家挚花签,湘云挚出的那根上画着一枝海棠,题着“香梦沉酣”四字,签的另一面上是一句诗:“只恐夜深花睡去”。又都知道湘云的丫头名翠缕。“丝垂翠缕,葩吐丹砂”的“阆苑仙葩”只能用来说史湘云而不可能用来形容林黛玉。

“一个是美玉无瑕”,这分明说的是妙玉。《红楼梦》里的“玉”很不少,第二十七回凤姐问红玉名字,她回答后,凤姐将眉一皱,把头一回,说道:“讨人嫌的很!得了玉的益似的,你也玉,我也玉。”在书中所有的“玉”里,明文其“美玉无瑕”的只有妙玉。贾宝玉在太虚幻境偷看的册页里,妙玉的那一页“画着一块美玉,落在泥垢之中”,玉本无瑕,而惨遭荼毒;《红楼梦》十二支曲里又专门有一曲“世难容”说妙玉最后是“无瑕白玉遭泥陷”,跟点出了史湘云是“丝垂翠缕,葩吐丹砂”一样,如此明白地点出了妙玉是“美玉无瑕”,还有什么理由硬说那是指贾宝玉呢?

那么,这支“枉凝眉”曲,究竟在暗示着怎样的人物关系与命运轨迹呢?将其分拆开来:

贾宝玉针对“阆苑仙葩”史湘云的咏叹是:若说没奇缘,今生偏又遇上他(当代年轻读者须知,“她”字是上世纪初“新文化运动”时期才创造出来的汉字,那以前无论男性女性的第三人称均写作“他”);一个枉自嗟呀;一个是水中月,

贾宝玉针对“美玉无瑕”的妙玉的咏叹是:若说有奇缘,如何心事终虚化?一个空劳牵挂;一个是镜中花。

综合起来的感叹:想眼中能有多少泪珠儿,怎禁得秋流到冬尽,春流到夏!

根据书里前八十回的伏线暗示、脂砚斋评语,以及“红学”探佚的成果,不难对这一曲作出通透的解读。

在《红楼梦》八十回后,贾家彻底败落,贾宝玉一度羁狱,后来流落江南,竟意外地与史湘云重聚,并结为夫妻。在前八十回里,可以看到宝玉与史湘云之间的亲情与友情甚笃,但他们之间似乎并无夫妻缘分,所以一旦在危难中邂逅结合,难免有“若说没奇缘,今生偏又遇上他”的“嗟呀”;真好比“寒塘渡鹤影”,堪称是“水中月”的境界——美好过去全成幻影,面对的是万分险恶狰狞的悲惨现实。当然,这只是大概而论。其实在前八十回里,除了这首“枉凝眉”中埋伏着暗示,第三十一回“因麒麟伏白首双星”也很可能是在暗示贾宝玉和史湘云最后“白头偕老”:史湘云的金麒麟,本是与王孙公子卫若兰的金麒麟为一对,他们也确有一段姻缘,但到头来卫若兰的金麒麟辗转到了贾宝玉那里,“因麒麟”绾合而终成眷属的,是宝湘而非他人——不过这暗示在前八十回中实在太隐晦了,所以要把它座实,还需另撰专文讨论。

林黛玉与贾宝玉在《红楼梦》八十回后,妙玉的遭遇绝非高鹗续书所写的那样。按曹雪芹的构思,八十回后贾宝玉会在瓜州渡口与妙玉邂逅,妙玉并促成了他与湘云的重逢结合。贾宝玉一贯看重妙玉,珍重妙玉与自己之间的心灵默契,但妙玉最后在恶势力逼迫下顽强抗争、同归于尽,使贾宝玉不禁有“若说有奇缘,如何心事终虚化”的感叹,他对她“空劳牵挂”,竟不能将她解救,那美好的形象,如镜中花,可赞美而无法触摸。此外值得注意的是,在咏妙玉的专曲“世难容”里,最后一句是“又何须,王孙公子叹无缘!”许多人把“王孙公子”理解为贾宝玉,似乎是妙玉后来与恶势力抗争到底同归于尽,使得贾宝玉爱情失落,感叹自己没能跟妙玉结合,这是大错的思路,不仅误解了妙玉,也丑化了贾宝玉。其实,在《红楼梦》第十四回里写到参与送殡的人士,有这样的明文:“……余者锦乡伯公子韩奇,神武将军公子冯紫英,陈也俊、卫若兰等王孙公子”,冯紫英在前八十回里有不少戏,卫若兰在脂砚斋批语中因金麒麟被郑重提及,考虑到曹雪芹下笔时几次将史湘云、妙玉并提,则对妙玉“叹无缘”的公子,很可能就是陈也俊(注意:他排名还在卫若兰之前,这绝不是一个随便出现一下的名字),只是因为八十回后真本失传,因此难以考据有关妙玉和陈也俊那隐秘关系的详情罢了。

林黛玉与贾宝玉在《红楼梦》八十回后,妙玉的遭遇绝非高鹗续书所写的那样。按曹雪芹的构思,八十回后贾宝玉会在瓜州渡口与妙玉邂逅,妙玉并促成了他与湘云的重逢结合。贾宝玉一贯看重妙玉,珍重妙玉与自己之间的心灵默契,但妙玉最后在恶势力逼迫下顽强抗争、同归于尽,使贾宝玉不禁有“若说有奇缘,如何心事终虚化”的感叹,他对她“空劳牵挂”,竟不能将她解救,那美好的形象,如镜中花,可赞美而无法触摸。此外值得注意的是,在咏妙玉的专曲“世难容”里,最后一句是“又何须,王孙公子叹无缘!”许多人把“王孙公子”理解为贾宝玉,似乎是妙玉后来与恶势力抗争到底同归于尽,使得贾宝玉爱情失落,感叹自己没能跟妙玉结合,这是大错的思路,不仅误解了妙玉,也丑化了贾宝玉。其实,在《红楼梦》第十四回里写到参与送殡的人士,有这样的明文:“……余者锦乡伯公子韩奇,神武将军公子冯紫英,陈也俊、卫若兰等王孙公子”,冯紫英在前八十回里有不少戏,卫若兰在脂砚斋批语中因金麒麟被郑重提及,考虑到曹雪芹下笔时几次将史湘云、妙玉并提,则对妙玉“叹无缘”的公子,很可能就是陈也俊(注意:他排名还在卫若兰之前,这绝不是一个随便出现一下的名字),只是因为八十回后真本失传,因此难以考据有关妙玉和陈也俊那隐秘关系的详情罢了。

《红楼梦》第七十九回,贾宝玉吟出“池塘一夜秋风冷”的句子,可见八十回后开始的大悲剧正是从秋天起始的,“想眼中能有多少泪珠儿,怎禁得秋流到冬尽,春流到夏”,意味着八十回后所写的,正是那样的一个时序下的一年,而到那一年的秋天,也就欲哭无泪,整个儿是个“落了片白茫茫大地真干净”的肃杀景象。

刘心武评

刘心武在《百家讲坛》之妙玉排序之谜里讲到过,强调了电视剧错了。

这首曲是专门说宝玉,湘云和妙玉的。

但刘心武先生也只是猜测。

湘云 妙玉:

一个是阆苑仙葩,一个是美玉无瑕。

若说没奇缘,今生偏又遇着他;

若说有奇缘,如何心事终须化?

一个枉自嗟呀,一个空劳牵挂;

一个是水中月, 一个是镜中花。

宝玉:

想眼中能有多少泪珠儿?

怎禁得秋流到冬尽,春流到夏。

传统的看法认为,这首曲子说的是宝玉和黛玉,歌颂了宝黛之间纯洁无暇的爱情。

有关黛玉的词句:阆苑仙葩枉自嗟呀水中月若说没奇缘,今生偏又遇着他 若说有奇缘,为何心事终虚化

有关宝玉的词句:美玉无瑕空劳牵挂 镜中花

想眼中能有多少泪珠儿,怎禁得秋流到冬尽,春流到夏

最后一句,也反映了黛玉泪尽而逝的结局。

荣誉记录

获奖时间 |

颁奖方 |

奖项名称 |

获奖情况 |

|---|---|---|---|

2012年10月 |

北京电视剧辉煌30年 [3] |

30首经典电视剧歌曲 |

入选 |

2019年11月 |

新时代国际电视节 [4] |

中华人民共和国成立70周年全国十佳电视金曲 |

重要演出

获奖时间 |

颁奖方 |

奖项名称 |

获奖情况 |

|---|---|---|---|

2012年10月 |

北京电视剧辉煌30年 [3] |

30首经典电视剧歌曲 |

入选 |

2019年11月 |

新时代国际电视节 [4] |

中华人民共和国成立70周年全国十佳电视金曲 |

翻唱版本

时间 |

名称 |

地点 |

表演者 |

|---|---|---|---|

2013年5月4日 |

第1届五四青年音乐节[5] |

中国香港 |

李玉刚 |

2018年10月18日 |

辉煌四十年影视金曲音乐会 [6] |

中国北京 |

吴碧霞 |

歌曲简介

时间 |

名称 |

地点 |

表演者 |

|---|---|---|---|

2013年5月4日 |

第1届五四青年音乐节[5] |

中国香港 |

李玉刚 |

2018年10月18日 |

辉煌四十年影视金曲音乐会 [6] |

中国北京 |

吴碧霞 |

词条图册

发行时间 |

翻唱者 |

所属专辑 |

|---|---|---|

1998年4月18日 |

郑绪岚 |

《中国歌词家系列之牧羊曲》 [7] |

1999年1月1日 |

张也 |

《望星空》 [8] |

2010年12月22日 |

李玉刚 |

《嫦娥奔月》 [9] |

求购

求购