- 罗贯中

罗贯中

人物生平

早年经历

罗贯中生于元末明初的封建王朝时代。 罗贯中

罗贯中

14岁时,随当时著名学者赵宝丰学习。

创作经历

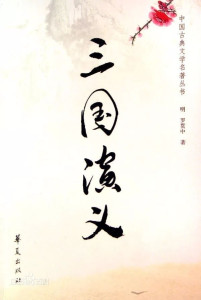

1370年,创作了《三国演义》十二卷。

明洪武14年,写出了《三遂平妖传》(20回本),

此后,创作了《残唐五代史演义传》《隋唐志传》等著作。

洪武十三年左右,为了出版作品,从杭州来到了福建,因为当时福建的建阳是出版业的中心之一。但是,罗贯中的这一目的未能实现。

罗贯中的创作才能是多方面的。他写过乐府隐语和戏曲,但以小说成就为主。

生活经历

寓居江南

当元仁宗延祐年间,罗贯中父为丝绸商人。元代中期,由于灭宋战争的创伤逐渐平息,社会的经济、文化重心也开始由北方转移到了南方。南宋的故都杭州不仅成为人口云集、商业发达的繁华城市,也成为戏剧演出和“说话”艺术发展的重要中心。因此,不少北方的知识分子、“书会材人”,如关汉卿、郑光祖等人,都先后搬迁到了杭州一带。身为小说兼杂剧作家的罗贯中,也必然受到这一社会潮流的影响,成为这类南迁作家中的一个。7岁开始,他在私塾学四书五经。14岁时母亲病故,于是辍学随父亲去苏州、杭州一带做生意。但是罗贯中对商业不感兴趣,在父亲的同意下,他到慈溪随当时的著名学者赵宝丰学习。罗贯中号“湖海散人”,这个称号就寄寓着漫游江湖、浪迹天涯的意味。大约在公元1345~1355年间,他来到了杭州。许多说话艺人在这里说书,一些杂剧作家,也在这里活动。罗贯中与志同道合者为友。加上他对民间文学又极其喜爱,到了这里,自然不愿离开远去。 三国演义

三国演义

有志图王

元惠宗至正十六年(1356年),罗贯中辞别赵宝丰,“有志图王”的罗贯中到农民起义军张士诚幕府作宾。起事称霸的张士诚是灭元功臣。第二年在罗贯中的建议下,张士诚打败了朱元璋的部下康茂才的进攻。同年,张士诚的弟弟兵败被元朝俘虏,张士诚只好投降。降元后,张士诚贪图享乐。到至正二十三年,张士诚看到元朝没落,又再次称王。包括罗贯中在内的许多幕僚都建议暂缓称王,但是不被采纳。刘亮、鲁渊等人纷纷离去,罗贯中自此对张士诚失去了信心,返回老家太原。至正二十三年(公元1363年)九月,不久,罗贯中也离开了张士诚,再次北上,到至正二十六年,罗贯中又回到了杭州。《三国志通俗演义》的写作,当在该年以后。这时,他已是五十多岁的人了,对历史、对人生都有了比较成熟的看法,完全具备了创作《三国志通俗演义》的条件。到明太祖洪武三年(公元1370年),罗贯中已写了十二卷,之后卷数的写作,是洪武四年以后的事了。

在罗贯中写作《三国志通俗演义》期间,施耐庵从苏州迁移到兴化,并在洪武三年逝世。为了纪念他的师傅施耐庵,罗贯中在完成《三国志通俗演义》之后,决定加工、增补施氏的《水浒传》。成书于洪武四年至十年之间。在加工、增补《水浒传》的同时,罗贯中继续创作历史演义系列作品。

人物逝世

大约在公元1385~1388年间,罗贯中活了七十岁,在宋代民族英雄文天祥的故里庐陵(今江西吉安)逝世。

主要作品

剧本作品

| 时间 | 作品名称 | 备注 |

|---|---|---|

| - |

《宋太祖龙虎风云会》 | |

| - | 《忠正孝子连环谏》 | |

| - | 《三平章死哭蜚虎子》 | |

| - |

小说作品

| 时间 | 作品名称 | 备注 |

|---|---|---|

| - |

《宋太祖龙虎风云会》 | |

| - | 《忠正孝子连环谏》 | |

| - | 《三平章死哭蜚虎子》 | |

| - |

出版图书

| 时间 | 作品名称 | 备注 |

|---|---|---|

| - | 《隋唐两朝志传》 | |

| - | 《残唐五代史演义》 | |

| - | 《三遂平妖传》 | |

| - | 《粉妆楼》 | |

| - | 《水浒全传》 | 与施耐庵合著 |

| - | 《三国演义》 | 与施耐庵合著 |

主要成就

| 时间 | 作品名称 | 备注 |

|---|---|---|

| - | 《隋唐两朝志传》 | |

| - | 《残唐五代史演义》 | |

| - | 《三遂平妖传》 | |

| - | 《粉妆楼》 | |

| - | 《水浒全传》 | 与施耐庵合著 |

| - | 《三国演义》 | 与施耐庵合著 |

创作特点

| 时间 | 图书名称 | 出版社 | 备注 |

|---|---|---|---|

| 2018年1月1日 | 水浒传 | 人民文学出版社 | |

| 2001年 | 水浒全传 | 岳麓书社 | |

| 2000年1月1日 | 三国演义:汉英对照 | 外文出版社 | |

| - | 三国演义(全名为《三国志通俗演义》,又称《三国志演义》) | 岳麓书社 | |

| - | 《线装经典-三国演义》 | ||

| - | 《残唐五代史演义传》 | ||

| - | 《超值金版-三国演义》 | ||

| - | 《经典课外阅读馆:三国演义》 | ||

| - | 《三国演义: 简读本》 | ||

| - | 《三国演义:动漫插图版》 | ||

| - | 《三国演义:古插图大字版》(上下册) | ||

| - | 《三国演义:全2册》 | ||

| - | 三国演义:演播版(精装) | ||

| - | 三国演义:语文新课标 小学生必读丛书 无障碍阅读 彩绘注音版 | ||

| - | 三国演义-传世经典必读文库(少年版) | ||

| - | 三国演义-典藏版 |

小说特色

| 时间 | 图书名称 | 出版社 | 备注 |

|---|---|---|---|

| 2018年1月1日 | 水浒传 | 人民文学出版社 | |

| 2001年 | 水浒全传 | 岳麓书社 | |

| 2000年1月1日 | 三国演义:汉英对照 | 外文出版社 | |

| - | 三国演义(全名为《三国志通俗演义》,又称《三国志演义》) | 岳麓书社 | |

| - | 《线装经典-三国演义》 | ||

| - | 《残唐五代史演义传》 | ||

| - | 《超值金版-三国演义》 | ||

| - | 《经典课外阅读馆:三国演义》 | ||

| - | 《三国演义: 简读本》 | ||

| - | 《三国演义:动漫插图版》 | ||

| - | 《三国演义:古插图大字版》(上下册) | ||

| - | 《三国演义:全2册》 | ||

| - | 三国演义:演播版(精装) | ||

| - | 三国演义:语文新课标 小学生必读丛书 无障碍阅读 彩绘注音版 | ||

| - | 三国演义-传世经典必读文库(少年版) | ||

| - | 三国演义-典藏版 |

作品题材

罗贯中力作是《三国志通俗演义》(简称《三国演义》),这部长篇小说对后世文学创作影响深远。 罗贯中

罗贯中

罗贯中塑造出了永远都光芒四射的典型人物。这些人物,几百年来都活跃在中国的舞台上,印在中国老百姓的心坎里。

情节曲折

人物关系

罗贯中被称为中国章回小说的鼻祖,他的章回小说特色是分章叙事,分回标目,每回故事相对独立,段落整齐,但又前后勾连、首尾相接,将全书构成统一的整体。且已经分卷分目,目录文字也很讲究。今见最早的嘉靖壬午(1522)刻本《三国志通俗演义》,每回标题都是单句七字。他与施耐庵合著的《水浒传》每回的标题已是双句,大致对偶。除分回立目之外,他的章回小说还保存了宋元话本中开头引开场诗,结尾用散场诗的体制。正文常以“话说”两字起首,往往在情节开展的紧要关头煞尾,用一句“欲知后事如何,且听下回分解”的套语,中间又多引诗词曲赋来作场景描写或人物评赞等。 《三国志通俗演义》

《三国志通俗演义》

他的章回小说在体制上得以定型的同时,在艺术表现方面也日趋成熟。他的作品文学特点主要表现在:成书过程从历代集体编著过渡到个人独创;创作意识从借史演义,寓言寄托,到面对现实,关注人生;表现题材从着眼于兴废争战等国家大事,到注目于日常生活、家庭琐事;描写的人物从非凡的英雄豪杰,到寻常的平民百姓;塑造的典型从突出特征性的性格到用多色、动感的笔触去刻画人物的个性;情节结构从线性的流动,到网状的交叉;小说的语言从半文半白,到口语化、方言化;如此等等,都足以说明罗贯中的章回小说在中国的小说史上所取得的巨大成就。这也为明代中后期的白话短篇小说出现鼎盛的局面,发展得更为精致奠定了厚实的基础。

人物纪念

罗贯中是中国文学史上一位有特殊贡献的作家。他所写的小说很多,都是以乱世为题材,中国历史上只有七个分裂的时代,罗贯中就写了其中三个,除《三国演义》外,相传还有《隋唐志传》《残唐五代史演义传》和《三逐平妖传》等著作,也曾参与了《水浒传》的编纂、创作。他亦能词曲,所作的杂剧,今所知者,有《宋太祖龙虎风云会》《忠正孝子连环谏》《三平章死哭蜚虎子》三种,后二种已佚去。罗贯中经历了元末的社会大动乱,目睹现实的纷争,对人民苦难深重的生活处境比较了解,对他们的理想追求也有所认识。他从事小说创作的动机,一方面“无过于泄愤一时,取快四载”,另一方面,也是为了改变当时话本艺术中存在的弊端,为民众,为说话艺人提供一个好的、方便的说话底本。他从社会的、文学的需要出发,对几种在民间影响较大的话本小说材,进行了搜集、整理、充实等扎实的新创工作。罗贯中的作品,尤其是《三国演义》的出现,标志着中国古代小说从“话本”阶段向长篇章回体过渡的完成,揭开了中国小说发展历史崭新的一页。

艺术造诣

罗贯中的艺术造诣,首先得益于他对历史资料的谙熟、对历史人物的深刻了解。他吸收了陈寿的《三国志》的长处,取得了民间话本《说三分》的精华,收集了数以百计的大小故事。他对成百上千的帝王将相谋臣武夫的姓名、性格特征,甚至不少人物的社会关系、历史命运和仕途风云,都了如指掌。这一番广采博纳、熟记活用的功夫,是罗贯中将一百年历史尽收眼底、聚整世纪风云于笔端的底气所在。

矛盾冲突,是历史小说的最诱人之处。作者可以用它来造势,用它来展示人物行动和推动故事情节的发展。罗贯中的拿手好戏之一,是善于造势。造成紧张的形势,以此作为矛盾冲突的原动力。

罗贯中最善于写战争,《三国演义》中的上百场战争都写得各具特色,无一重复。赤壁之战,尤其写得精彩。赤壁之战的第一个特色是两国开战,三方参与;既有大量的军事活动,又有大量的外交活动,将三国时期的主要谋臣战将都引人这些活动之中。第二个特色是推进和解决矛盾的方法是以斗智、伐谋为主,而不是以交锋为主。作品中大量描写和记叙的是文战而不是武战。第三个特色是时代特征,赤壁之战之前是诸多军阀混战时期,而赤壁之战的一把火,烧出了半个世纪的三国鼎立的历史。第四个特色是地理特征,曹操、孙权双方,中间横着一条长江,这条长江上垂高天,下接厚地,渺乎苍苍,浩乎无际,或大雾迷天,或惊涛拍岸。于是作战双方,都围绕这一条大江大做文章。这条大江的阴晴变化,时刻都影响着作战双方的战略战术。第五个特色是多重矛盾相互交叉,既有敌我之间的矛盾如曹操要灭孙权,又有盟军内部的矛盾如周瑜要杀诸葛亮;既有明枪、有暗箭、有勾结、有背叛、有正义的伸张,又有阴谋的破灭。第六个特征是:矛盾斗争的结果出人意料:最强者败,最弱者胜;兵最多者败得最惨,兵最少者获利最大。

罗贯中纪念馆

情节曲折而新奇,语言个性化而凝练,也是罗贯中的历史小说的一个特征。

罗祠堂和砚台

罗氏河湾村 罗贯中

罗贯中

河湾村在祁县是个不大不小的村庄。全村有1400多人,全部为罗姓。66岁的罗作桩出自罗贯中后世二门,为罗贯中后裔19代孙;55岁的罗巨泉出自罗贯中后世四门,为19代孙;年龄最大的罗钟庭82岁,也为四门后人,19代孙;而接待我们的村支书罗雪梅,则是出自第五门,20代孙。罗雪梅说,这村里人全姓罗,她笑着说,当然从外村嫁到河湾村的女人不姓罗了,但按村里的习俗,也就进到罗姓家族的行列里来了。 相传,村里原有少部分张姓人家,是元代末年张士诚的两个儿子。两人落户到河湾,认罗贯中为姨夫。在清代时,张姓人家全部迁到祁县境内的大贾村,另立神祇。她特别强调说:“清徐人说的那些罗姓人,全是从我们河湾村迁过去的,根子全在河湾村。”罗钟庭老人说:“我们在座的4个人全是罗贯中的后代,村里有元朝时建的罗家祠堂,一会带你们过去看看。”罗巨泉老人插话说:“还有罗贯中的坟墓就在村边。”罗作桩说:“我们的先祖罗贯中有5个儿子,后代人就分成了5个门。我们的祖上贯中老人的父亲名为罗五训,我们全是他的后人。”

故居书房院

凄凉贯中墓

山东东平罗贯中纪念馆

罗贯中纪念馆坐落于东平县城新区罗庄村,占地面积34400平方米,建筑面积6700平方米,由曲阜古建筑学院设计,仿明代建筑风格而建,[7]青砖灰瓦,雕梁画栋。主体建筑有贯中堂、水浒苑、三国苑、贯中居、罗园、碑廊等,纪念馆外建有南北两座罗贯中故里牌坊,北牌坊雕绘三国故事,南牌坊雕绘水浒故事。两座牌坊分别由著名学者冯其庸、欧阳中石题写坊名。两架牌坊均高16.6米,宽30米,是国内跨度最大的牌坊。 罗贯中纪念馆

罗贯中纪念馆

纪念馆主体建筑贯中堂为明代宫殿式风格,气势宏大,彰显罗贯中在中国文学史上的崇高地位。罗贯中铸铜坐像,高2.7米,重1吨,神态庄重深沉,气宇轩昂,栩栩如生。两侧对联“至圣尼山孔夫子,大贤东原罗贯中”,对罗贯中这位中国文化史的巨人给予了崇高的评价。

清徐罗贯中纪念馆

基本概况

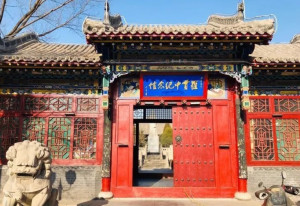

罗贯中纪念馆是由清徐罗氏第二十一代传人罗二栋先生融资,于2000年建成的。纪念馆坐落在风景秀丽的中隐山麓,清泉湖畔,与清徐三国城在一条中轴线上。占地四千五百平方米,青砖碧瓦,雕梁画栋,为仿明清时代的园林式建筑风格。[8]主要建筑有山门、罗贯中石雕站像、主殿、厢房、曲廊、方亭、碧池、花园、玉带桥、九龙壁、麒麟吐玉书影壁等组成。院内种有松柏、竹林、绿篱、花坛、草坪等树木花卉,整体风格集古建筑风韵与现代园林艺术为一体,富丽而不失典雅,华丽而不失清幽,文华情趣,精雅别致,竹韵松风,花红草绿,匾额楹联无不清雅怡人,是一处求知探学、休生养性的幽雅之地。

山门建筑

罗贯中纪念馆山门为仿古歇山式建筑。门前有一对青雕石狮。门上悬挂有当代文化名人冯其庸先生手书“罗贯中纪念馆”匾额,山门前广场对面是一座金碧辉煌的五彩影壁,上嵌麒麟吐玉书琉璃浮雕。步入山门,首先映入眼帘的是花岗石雕罗贯中竖像。身高四米,其神态庄重深沉,两目炯炯凝视远方,气宇轩昂,栩栩如生。雕像台基高五米,三层汉白玉雕栏。大院中轴线有一塘碧水,清澈见底,鱼嬉其中,横跨碧池有一彩虹玉带桥,汉白玉栏杆上雕有八对石狮,形神各异,憨态可掬。庭院东西各有三间厢房,西厢房为中国罗贯中与《三国演义》研究资料中心,内存各种罗贯中著作的版本以及各种有关书籍、论文资料,东厢房为罗贯中研究会办公及接待宾客所用,也是文人墨客品茗奕棋、撰文寻雅之所在。

院内正厅

院内正厅为罗贯中纪念馆殿堂,其殿五楹,进深三间,明柱斗拱,彩绘飞梁,殿门上正中悬挂有《文昭六合》金字横额,殿内正中是著名画家马泉所作罗贯中画像,墙壁上面是岳飞书写的诸葛亮《出师表》影印件,殿堂内展品、文物琳琅满目,主要是有关罗贯中籍贯、生平的考证资料,全国各地专家学者的研究论文,清徐罗氏家族繁衍发展史料,以及《罗氏家谱》、碑石、匾额等实物。

其它建筑

走出纪念馆后山门,在正殿后壁上有高三米八、长十四米的彩色琉璃九龙壁浮雕,奔腾在云雾波涛中的九条蛟龙,造型古朴,体态雄健,形象生动,五彩斑谰,栩栩如生,蔚为壮观。

社会影响

清徐罗贯中纪念馆为全世界独有,它以优美的环境和深厚的文化内涵,成为人们缅怀古人、旅游观光的清雅胜境。

家谱和神祇

罗家祠堂

这是一个晋中境内非常传统的村庄。街面开阔疏朗,村里人大概是秋收已过,有了空闲时间的缘故,三三两两地时聚时散拉些家常,一些年纪大点的在阳面的墙根下坐着闲聊,也算山西农村的一景吧!他们中有的格外注视着我们的采访行动。看来他们很注意外来人的动向,更注意着关于罗贯中的话题。很显然,罗贯中是这河湾村人的骄傲!

罗家祠堂门面不大,不认真观察,很像村里住家户的样子。普普通通的大门,只是门口及周围要更干净一些。门口两侧立柱上有着颜色还比较红的对联,好像是贴了不很久的样子。看得出来,村里人对祖上留下来的这个祠堂是很在意的。走进祠堂院内,院子不很宽大,但很雅静。祠堂前有一棵树立于一侧,院子里顿时有了些许生机。进了祠堂,正面半腰下方摆满了牌位。这些牌位,最早从元代开始。再看两侧墙壁,是满壁的壁画,画的是祈雨图。村里几位长者说,这祠堂是祖上留给河湾村人的共同财产,我们这些后人一直在尽责地保护着它。从元代有了这座祠堂,一代一代的罗氏后人都在供奉着祖先。我们希望祖上庇荫后人,也在祈祝后人不要愧对祖先。他们说,这里曾经来过一些国内的大专家,证实了这是元朝建起来的祠堂。他们的家谱,也是从元朝开始的。房梁顶部那上面有字,有罗贯中全家当年对修建祠堂捐赠的记录,上面有“己身贯中”的字样,这说明当时罗贯中正在村中。

罗贯中用过的砚台

这是一方由木盒装在里面的砚台,表面裹了一层厚厚的干墨渍,很难看出是哪一品类的砚台了。主人把砚台从盒子里取出,放到床上,然后翻到背面,我们看到了上面刻着几个字:“湖海置”,这行字的左侧有笔画很细的“时年十六”。罗贯中生前号为“湖海散人”,这里的“湖海”正好印证了“湖海散人”一说。罗悦琴说:“这方砚台保存多年,是祖上传下来的。一般人都不想给看的。有外地人听说这方砚台,想用一万元买走,我们没有答应,这是传家宝啊!”

人物评价

这是一处规模不大的建筑物。村里人说,罗贯中故居大部分已经拆毁,只剩了当年的一处书房院,是明代的房屋。到了门口,才知道现在的主人不在,在外面打工,晚上才能回来,门上了锁。这里的门庭显然要古朴多了,一看便知是书香门第之宅。门檐突出,门楣上雕刻精湛,只有在书香门第才有这种装饰。我们急迫想看到这一处当年罗贯中住过的书房院,便只好从旁边的院子里沿着上房的梯子爬到了房顶,然后再从这家房顶翻到了罗家书院房顶上。从房顶上向下看,这确是一处古老的住宅。窗户的窗棂全部用木头雕刻而成,细致而有韵味。这些窗棂因年头太久而成为了古铜色,而且是生锈了的古铜色。一种历史沧桑感油然而生。整个院子呈四合院形制,中间院落空间不大,房上的瓦砾已经有许多残破处,整个院落是一种陈旧感。由于住人很少,更露出一种寂寞与萧条。而由于年久失修,更是一片颓败景象。村支书说,就是这所房屋也差点给拆掉,是县里出面制止,才让它保留下来。这就成了村里唯一的罗贯中当年居住过的房舍,非常珍贵啊!

人物争议

罗贯中坟地 在村边一块空着的耕地的中央,有一处蒿草丛生的突起部分,村里人说,这就是罗贯中的坟墓。我们在坟地前仔细地辨认着,如果不是有人指点,很难看出那是一块墓地。坟墓上的蒿草长了有一尺多高,秋风过后,是一片枯草覆盖的历史的苍凉和萧瑟。我们不禁感慨万千,一位世界级的名人长眠这里,在世时不是高官,更非富商巨贾,他只是中国众多文人中的一员。在他活着的时候,默默无闻把全部的心血用来著书立说,《三国演义》这样一册历史宏着就在这样的生活环境中写就。他不会想到自己的心血凝成能够成为中国旷世的巨作,他更不会想到,这部巨著会成为中华民族不可多得的丰厚历史文化遗产中的一个部分。就是这份遗产,让他死后成名,成为中国文学史上的巨匠。谁曾知晓,他生前的穷困、生前的窘迫、生前的困苦会是什么样的状态啊!这座坟茔,乃罗贯中生前的真实写照。在遗憾的同时,我们向村里人说,应当把罗贯中的坟墓好好修缮一下,开路,竖碑。让后人知道这就是中国古代文学巨匠罗贯中的墓地。2001年1月已在福建省建阳市考亭村重建。

籍贯争议

罗氏族谱 在河湾村考察,还有一样非常重要的东西要看,那就是罗氏族谱,即罗氏家谱和神祇。我们是在县文物旅游局才看到罗氏家谱和神祇的。这是一件珍贵文物,保管得很严格。看它,得有县文物局领导批准,然后有两名保管人员同时在场,每人拿出自己的一把钥匙才能打开。我们以前也曾看到过类似的家谱,但从没有包装、保管这么严密的。打开家谱,看到十二世祖罗五训,其妻刘氏,生一子名罗本;在家谱里,我们还看到了训门里的十三世祖为罗本,妻卢氏,所生五子,长子学财,次子学源,三子学茂,四子学盛,五子学来,分成五门。这份家谱是明代修订的,上面从三世祖开始,而世祖已失名。从明代的河湾村就有了关于罗姓家族人丁的记录,准确无误!打开那份神祇,有着和家谱相吻合的记录。神祇是明初遗物,虽然神祇有残破,但它是一种真实再现。山西省文物局国家授权文物鉴定委员会委员、研究员张颔在看了有关河湾罗氏族谱的照片和相关资料后评价说:这些证据比清徐的家谱更有说服力,更能站得住脚。

五种说法

罗贯中是中国文学史上一位有特殊贡献的作家。 罗贯中

罗贯中

他亦能词曲,所作的杂剧,今所知者,有《宋太祖龙虎风云会》《忠正孝子连环谏》《三平章死哭蜚虎子》三种,后二种已佚去。

罗贯中经历了元末的社会大动乱,目睹现实的纷争,对人民苦难深重的生活处境比较了解,对他们的理想追求也有所认识。他从事小说创作的动机,一方面“无过于泄愤一时,取快四载”,另一方面,也是为了改变当时话本艺术中存在的弊端,为民众,为说话艺人提供一个好的、方便的说话底本。他从社会的、文学的需要出发,对几种在民间影响较大的话本小说材,进行了搜集、整理、充实等扎实的新创工作。罗贯中的作品,尤其是《三国演义》的出现,标志着中国古代小说从“话本”阶段向长篇章回体过渡的完成,揭开了中国小说发展历史崭新的一页。

明代无名氏编著的一本小册子《录鬼簿续编》,上写:“罗贯中,祖籍山西太原人,号湖海散人。与人寡合,乐府隐语,极为清新。与余为忘年交,遭时多故,天各一方。至正甲辰复会,别来又六十余年,竟不知其所终。”[9]

与施耐庵

作品简介

十种记载

(一)《西湖游览志馀》云:钱塘罗贯中本者,南宋时人,编撰小说数十种。

(二)《续文献通志》云:《水浒》罗贯中箸。字贯中,杭州人。

(三)《七修类稿》云:《三国》《宋江》二书乃杭州罗本贯中所编。

(四)《三国志传》万历本署,东原罗道本编次。

(五)《三遂平妖传》署:东原罗贯中编撰。

(六)《水浒志传评林》署:中原贯中罗道本名卿父编辑。

(七)《水浒传》署:中原罗贯中编辑。

(八)《说唐全传》旧本署:庐陵罗本撰。

(九)《因树屋书影》云:《水浒传》相传为洪武初越人罗贯中作,又传为元人施耐庵作。

(十)《录鬼簿续编》云:罗贯中,太原人,号湖海散人,与人寡合,乐府隐语,极为清新,与余为忘年交,遭时多故,各天一方。至正甲辰复会,别来又六十余年,竟不知其所终。

基本简介

五种说法分别为:杭州、庐陵、中原、东原、太原。最受关注的是杭州,东原、太原三说。

杭州说:杭州地方学者赵宝峰的《赵宝峰文集》中所附(门人祭宝峰先生文)的名单中第十六位有个罗本的名字。杭人以此认为罗本即罗贯中,但罗贯中曾参加过许多地方的政治活动不能以其中的一个地方便认定其正式籍贯。杭州一说不能成立。

东原说出于明弘治六年庸愚子(蒋大器)先生,蒋大器认为在东原一代得书,把作者归为东原。东原说不可信,不能成立。

太原说,来自《续录鬼簿》作者无名氏,经考证,作者为贾仲明。

从罗贯中的作品在不同地点发现来分析,他曾走过许多地方,在各地留有足迹,从而造成对他籍贯有多种说法的原因之一。是一致的。当时,贾仲明提出“太原人”,太原范围很大,是哪洲、哪县人,贾仲明没有提出。但是从罗氏最集中的河湾村所发现的家谱,神纸、护梁签、墓穴、砚台、牌匾等,六大实证。可以说明罗贯中直属当时归太原管辖的祁县。

中心思想

化名“施耐庵”

2006年8月,在山东举行的“罗贯中与《三国》和《水浒》国际研讨会”上,来自国内外的500位专家普遍认为,《水浒传》在明初是禁书,不可能实名出版,罗贯中本身就是山东东平人,而施耐庵在历史资料中却查不到踪迹。在这种情况下,作者很有可能托名出版。在明代早期版本中就有罗贯中单独署名,后期又发现施耐庵和罗贯中的联合署名。

“施耐庵”倒着写就是“俺乃是”,用山东口音说施耐庵,发音也是“实乃俺”,而根据当时许多作家撰书署名的习惯,“施耐庵-罗贯中”的潜台词很可能就是“俺乃是罗贯中”。在结合了《三国演义》和《水浒传》的写作特点后,部分专家们认为这两本巨著是罗贯中运用了不同的作品采集方式撰写而成的。

师徒关系

纪连海并不认同《水浒传》由罗贯中单独著书的说法,他更认同流传很广的“施耐庵罗贯中为师徒关系”之说。他说,施耐庵和罗贯中是师生关系这一说法,出自明代淮安王道生《施耐庵墓志》和清代胡应麟《少室山房笔丛》等书中。

王道生说:“每成一稿,必与门人校对,以正亥鱼,其得力于罗贯中者为尤多。”胡应麟在谈起《水浒传》创作缘起时说施耐庵“得宋张叔夜擒贼招语一通,备悉其一百八人所由起,因润饰成此编。其门人罗本亦效之为《三国志演义》,绝浅陋可也。罗贯中姓罗名本字贯中。尽管历史记载不多,但依然可以考证施耐庵、罗贯中同属元末明初,施耐庵年长二三十岁,二人曾先后参加张士诚起义。有《录鬼簿续编》介绍,罗贯中”乐府隐语,极为清新“,因此很多学者认为《水浒传》中诗词的掺入多为罗贯中所为,作为纂修者罗贯中又对《水浒传》进行了修改,这样与《三国演义》有部分情节相似也是正常现象。

长期以来,中国学界对古典小说《三国演义》一书作者罗贯中籍贯问题存有多种说法,如山西太原说,山东东原说,浙江钱塘说,浙江慈溪说等。[10]

军事意义

刻画人物

全称《三国志通俗演义》

罗贯中在长期民间传说,民间艺人创作的话本,戏曲的基础上,依据陈寿写的《三国志》和裴松之注的正史材料,加上他自己的才学和经验,才写成部影响巨大的《三国志通俗演义》。《三国演义》成书之后,又经后人多次增删、整理,现在最流行的,是清朝康熙年间毛宗岗修改的本子。图片

《三国演义》讲的历史故事,是东汉末年,公元一八四年黄巾起义开始,到二八O年司马氏统一中国为止。《三国演义》在描写近一百年的历史故事,中不但揭露了封建帝王阶级对农民起义的残酷镇压,而且揭露了他们之间各种政治、军事和外交的激烈斗争。同时,也反映了当时人民遭受的种种苦难,以及他们反对分裂,要求统一的愿望。

词条图册

“尊刘贬曹”是个伪命题

古典名著《三国演义》成书几百年来享有崇高之极的地位,没有任何一部小说比得上,近三百年来,向来称之为“第一才子书”,或“第一奇书”。这部在华人世界家喻户晓的古典小说,妇孺皆知,影响之广泛可谓空前绝后!其中包涵的思想精髓、社会万象、智谋权变可谓博大精深,每一次品读都有不同的感受,都有不一样的收获,这就是名著的力量,这就是文化的风采。然而就是这样一部小说,几百年来似乎还是没有被人完全领悟,即使是资深的三国迷、历史学家、文化巨匠,似乎也不能完全理解透彻,或者是其中的某些思想被严重庸俗化了。

几乎所有的《三国演义》的读者都有这样一个共识——尊刘贬曹!就是尊崇刘备(蜀汉),贬低曹操(曹魏)!以刘备为汉室正统,以曹操为颠覆汉朝的乱臣贼子。他们认为这种思想成型于南宋时期。当时,南宋的统治阶级软弱无能,失去了长江以北的大片土地,苟安于半壁江山的现状,情况与三国时期处于西南一隅的蜀汉有些类似。就尊作为汉室苗裔的刘备为先主,骂“挟天子以令诸侯”的曹操为国贼。在宋代就已成为有关三国的各种文艺作品的基调,罗贯中只是顺应广大民众的意愿,继承了这种倾向。这是普遍的对《三国演义》的思想认识!

其实,这种思想是荒谬的!

首先,罗贯中之所以“尊刘”,并非简单地因为刘备姓刘(刘表、刘璋也是汉室宗亲,而且家世比刘备显赫得多,却每每遭到贬抑和嘲笑;汉桓帝、汉灵帝这两个姓刘的皇帝,更是作者鞭挞的对象),而是由于刘备集团一开始就提出“上报国家,下安黎庶”的口号,为恢复汉家的一统天下而不屈奋斗,不懈努力,被宋元以来具有民族思想的广大群众所追慕;同时,这个集团的领袖刘备的“仁”、军师诸葛亮的“智”、大将关羽张飞等人的“义”,也都符合罗贯中的道德观。这两方面的原因,使得罗贯中把刘备集团理想化而予以热情歌颂。

其次,罗贯中之所以“贬曹”,是因为曹操作为“奸雄”的典型、不仅不忠于刘氏王朝,而且常常屠戮百姓,摧残人才,作品对其恶德劣行的描写大多于史有据;并非有意“歪曲”;而对曹操统一北方的巨大功绩,对他在讨董卓、擒吕布、扫袁术、灭袁绍、击乌桓等重大战役中所表现的非凡胆略和智谋,罗贯中都作了肯定性的描写,并没有随意贬低。相反,曹操表现出的任人唯才、礼贤下士、诗人情怀和远大志向都在书中得到了展示,比较全面的呈现了曹操复杂的人物性情和思想政治品质,同时也讴歌了曹魏集团的一大批文臣武将的忠义、智慧、男儿气等,所赞美的人和事并不比刘备那边的少。

再次,《三国演义》并没有否定曹魏政权的合法性,他与蜀汉政权、孙吴政权一样,在三国那样时代,都只是地方性的割据政权,都是历史发展过程中的一个过渡,终将归于一统,所谓“分久必合、合久必分”是也!

最后,作者写作的需要。因为作者要更好的表现小说里的矛盾冲突,势必要选出两个两个对立面,使读者感到善恶分明,立场明确,有更深刻的印象。罗贯中塑造的人物和事件深入人心,通过一些具体的事例来烘托人物的鲜明个性,从而达宣扬忠善、鞭笞丑恶的目的!作者在书中必定要有立场,有褒有贬,而且大多数写作的模式是拥护弱小,贬低强大,这在《三国演义》书中也有很深的体现,从书中最强大的军阀董卓,袁绍,再到曹操,作者都是一一的贬低的,就像在别的小说中主人公克服一个个的困难一样,有对立面,才能显示主人公的种种才华。而中国的读者大多喜欢这样的模式,弱小慢慢的变强大,读者的心就愈发的兴奋。只是写作的一贯模式。

中国传统文化中普遍存在的最重要的感情——“忠义”,在三国年代,那就是一个军阀混战的年代,谁是正统,谁是叛贼怎么来一个定数,除了汉朝破败的政权以外,袁绍,曹操,孙权,甚至刘备,都是军阀而已。虽说刘备与刘汉政权有那么一点点的所谓,八杆子打不着的血缘关系,但就真的可以奉为正统吗?只是在于刘备集团变现出来的“忠义”就占住了罗贯中和读者的心,他的“仁政”不仅获得的他手下的将帅和他统治下人民的心,而且也捕获了广大读者的心,我们为什么不去喜欢他呢?在乱世之中,有这么一个温暖的人,他欣赏你的勇气,欣赏的你才华,对你深信不疑。为了得到你这个人才而不惜三顾茅庐,而不惜三番五次的劝降,为了自己兄弟的死而愤然操戈,我们为什么不喜欢呢?既然我们都喜欢,那么罗贯中又为什么不喜欢呢?

乱世之中,是罗贯中抓住了“忠义”这个词,抓住了读者的心,才有了“尊刘贬曹”意向,甚至我们可以这么说,罗贯中只是在写小说,罗贯中并没有表立场。“尊刘贬曹”的,只是我们,是我们读者自己。

有人为曹操鸣不平,认为把曹操是一个有本事的人,他雄才大略,唯才是举,海纳百川,平定中原,对历史的进展起到不可抹灭的贡献,这些都不错,罗贯中从来没有否定,得到肯定和赞扬。但曹操也是一个性情复杂的人,残暴、任意杀戮、谄害忠良、谋害贤臣,这些都不是空穴来风,所以作者要鞭笞,要贬压。功过分明,赞美其功,责备其过,这本来就是正确的看待曹操的方式。但现在有些人要为曹操翻案,不知翻的是什么案?

综上所说,原来《三国演义》所谓的“尊刘贬曹”只是尊仁义道德等美好的人性美德,贬的是奸逆残暴等丑恶。并不是通常理解的政治倾向性上的“尊刘贬曹”,由此可见,“尊刘贬曹”是不存在的歪理邪说,是一个伪命题。

《三国演义》塑造了一大群鲜明生动,有生命力的人物形象。这是一部艺术性很高的作品。但它也有种种不足。如否定农民起义的错误立场,封建迷信等等。然而它毕竟是一部伟大的文学名,罗贯中也因此获得了在中国文学史上的重要地位。

求购

求购