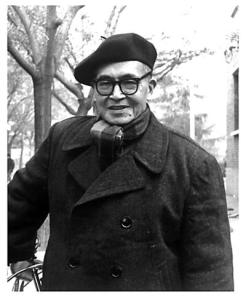

- 钱锺书

钱锺书

人物生平

钱锺书1910年11月21日(宣统二年十月二十日 ),钱锺书出生于江苏无锡的一个教育世家,伯父钱基成,父亲钱基博(子泉),叔父钱基厚(钱孙卿)。[2]

钱锺书1910年11月21日(宣统二年十月二十日 ),钱锺书出生于江苏无锡的一个教育世家,伯父钱基成,父亲钱基博(子泉),叔父钱基厚(钱孙卿)。[2]

1925年,钱锺书十五岁返家度暑假,乃得知《古文辞类纂》《骈体文钞》《十八家诗钞》 等选本,从此开始系统阅读,是一生治学之始。[2]

1929年,考入清华大学外文系。入校不久就名震校园,不仅因为他数学只考了15分,更主要的是他的国文、英文水平高到让同学拜服的地步,其中英文更是获得满分,于1929年被清华大学外文系录取。[2]

1932年,在清华大学古月堂前结识杨绛。[2]

1933年,与杨绛订婚。清华大学外国语文系毕业后,在上海光华大学(今华东师范大学)任教。[2]

1935年,以第一名成绩(87.95分,为历届中美和中英庚款平均分最高)考取英国庚子赔款公费留学生,赴英国牛津大学艾克赛特学院英文系留学,与杨绛同船赴英。[2]

1937年,以《十七十八世纪英国文学中的中国》一文获牛津大学艾克赛特学院学士学位。之后随妻子杨绛赴法国巴黎大学从事研究。女儿钱瑗出生。[2]

钱钟书作品(3)1938年秋,与杨绛乘法国邮船回国。被清华大学破例聘为教授,次年转赴国立蓝田师范学院任英文系主任,并开始了《谈艺录》的写作。[2]

钱钟书作品(3)1938年秋,与杨绛乘法国邮船回国。被清华大学破例聘为教授,次年转赴国立蓝田师范学院任英文系主任,并开始了《谈艺录》的写作。[2]

在湘西两年。完成《谈艺录》最初部分,约相当于《谈艺录》初稿的一半。完成《围城》 的布局、构思,有《中书君近诗》一册。有论文《中国诗和中国画》。此文后来收入了《开明书店二十周年纪念文集》《旧文四篇》和《七缀集》。

1941年,由广西乘船到上海,珍珠港事件爆发,被困上海,任教于震旦女子文理学校,其间完成了《谈艺录》《写在人生边上》的写作。散文随笔集《写在人生边上》由开明书店出版,是“开明文学新刊”之一。写作《围城》。其时困顿于上海沦陷区时期的经历和情绪,对《围城》题旨和书名的确定有重要的影响。

1945年,抗战结束后,任上海暨南大学外文系教授兼南京中央图书馆英文馆刊《书林季刊》编辑。在其后的三年中,其中篇小说集《人兽鬼》、长篇小说《围城》、诗文评《谈艺录》得以相继出版,在学术界引起巨大反响。

1947年,长篇小说《围城》由上海晨光出版公司出版。

1949年,回到清华任教。

1949—1953年内,任清华大学外文系教授,并负责外文研究所事宜。1953年院系调整,清华改为工科大学,文科部分并入北京大学。钱锺书摆脱教务,在文学研究所工作。

钱锺书相册(13)1955—1957年,在郑振铎、何其芳、王伯祥等人的支持下,穷两年之力完成了《宋诗选注》,选注了宋代81位诗人的297首作品。

钱锺书相册(13)1955—1957年,在郑振铎、何其芳、王伯祥等人的支持下,穷两年之力完成了《宋诗选注》,选注了宋代81位诗人的297首作品。

1957年因父病到湖北省亲,有《赴鄂道中》五首绝句,寄寓了对当时形势的感受。此年父亲钱基博病逝。

1958年,《宋诗选注》由人民文学出版社出版,列入中国古典文学读本丛书。

五十年代末成立《毛泽东诗词》英译本定稿小组。袁水拍任组长,乔冠华、钱锺书、叶君健任组员。小组的工作至文化大革命爆发暂时中断。

1966“文化大革命爆发。钱锺书、杨绛均被“揪出”作为“资产阶级学术权威”,经受了冲击。有人写大字报诬陷钱锺书轻蔑领袖著作,所幸钱锺书作为“先遣队”去河南省罗山县的“五七干校”,一度担任过信件收发工作。

1969年11月,钱锺书作为“先遣队”去河南省罗山县的“五七干校”。不久,“五七干校”迁至淮河边上的河南息县东岳。1970年7月,杨绛也来干校。在“五七干校”,钱锺书一度担任过信件收发工作。1970年6月,女婿王德一被逼含冤自杀。

1972年3月,六十二岁的钱锺书返回北京,开始写作《管锥篇》。

1975年,海外误传钱锺书的死讯,在港、台、日本等地引起了一阵悼念活动。此误传于1977年前后被澄清。《管锥编》初稿完成,此后又陆续修改。

1976年,由钱锺书参与翻译的《毛泽东诗词》英译本出版。诗作《老至》寄寓了对形势的感受。

1979年4月至5月,六十九岁的钱锺书参加中国社会科学院代表团赴美国访问。访问了哥伦比亚大学、加利福尼亚大学贝克莱分校等,大受欢迎。《管锥编》 1—4册由中华书局相继出版。《旧文四篇》由上海古籍出版社出版,此书收有《中国诗和中国画》《读〈拉奥孔〉》《通感》《林纾的翻译》等4 篇文章。《宋诗选注》重印。

1980年11月,赴日本访问。在早稻田大学作《诗可以怨》的演讲,《围城》重印。[3]

1982年,创作的《管锥编增订》出版。

1983年,以中国社会科学院副院长的身份主持中美比较文学双边讨论会,并致开幕词。《人兽鬼》和《写在人生边上》被列入上海抗战时期文学丛书。[4]

1984年,钱锺书的《也是集》由香港广角镜出版社出版。[5]

1985年,《七缀集》由上海古籍出版社出版。[6]此书包括《旧文四篇》和《也是集》上半部的3篇文章,共7篇文章。

1989年,《钱锺书论学文选》由舒展编成,由广东花城出版社出版[7]。此书包含有钱锺书新补手稿约20余万字的内容。

1990年12月,电视连续剧《围城》在中央电视台播出,获得普遍好评。

1991年,全国18家电视台拍摄《中国当代文化名人》,钱锺书为首批36人之一,但他谢绝拍摄。

1998年12月19日上午7时38分,钱锺书先生因病在北京逝世,享年88岁[8]。

主要作品

散文作品

| 年份 | 作品 |

|---|---|

| 1937 | 《十七世纪英国文学里的中国》 |

| 1941 | 《写在人生边上》 |

| 1945 | 《猫》 |

| 1945 | 《人·兽·鬼》 |

小说作品

| 年份 | 作品 |

|---|---|

| 1937 | 《十七世纪英国文学里的中国》 |

| 1941 | 《写在人生边上》 |

| 1945 | 《猫》 |

| 1945 | 《人·兽·鬼》 |

学术论著

| 年份 | 作品 |

|---|---|

| 1947 | 《围城》 |

主要成就

| 年份 | 作品 |

|---|---|

| 1947 | 《围城》 |

学术成就

| 年份 | 作品 |

|---|---|

| 1948 | 《谈艺录》 |

| 1958 | 《宋诗选注》 |

| 1978 | 《古典文学研究在现代中国》 |

| 1979 | 《旧文四篇》 |

| 1980 | 《诗可以怨》 |

| 1981 | 《管锥编》 |

| 1981 | 《管锥编增订》 |

| 1984 | 《也是集》 |

| 1985 | 《七缀集》 |

| 1988 | 《模糊的铜镜》 |

| 1995 | 《槐聚诗存》 |

| 1996 | 《石语》 |

| 2003 | 《钱锺书手稿集 容安馆札记》 |

| 2005 | 《宋诗纪事补订》 |

| 2011 | 《钱锺书手稿集·中文笔记》 |

创作成就

| 年份 | 作品 |

|---|---|

| 1948 | 《谈艺录》 |

| 1958 | 《宋诗选注》 |

| 1978 | 《古典文学研究在现代中国》 |

| 1979 | 《旧文四篇》 |

| 1980 | 《诗可以怨》 |

| 1981 | 《管锥编》 |

| 1981 | 《管锥编增订》 |

| 1984 | 《也是集》 |

| 1985 | 《七缀集》 |

| 1988 | 《模糊的铜镜》 |

| 1995 | 《槐聚诗存》 |

| 1996 | 《石语》 |

| 2003 | 《钱锺书手稿集 容安馆札记》 |

| 2005 | 《宋诗纪事补订》 |

| 2011 | 《钱锺书手稿集·中文笔记》 |

人物关系

钱钟书是学贯中西、才华横溢的一代文化大师,被誉为“博学鸿儒”、“文化昆仑”。[9]

人物纪念

钱钟书作品(3)他的学术成就集中在《谈艺录》、《宋诗选注》、《管锥篇》,主要是谈文论艺,尤以《管锥篇》为重。

钱钟书作品(3)他的学术成就集中在《谈艺录》、《宋诗选注》、《管锥篇》,主要是谈文论艺,尤以《管锥篇》为重。

《管锥编》是一部体大思精、旁征博引的学术巨著。全书用典雅的文言写成,引述四千多位著作家的上万本著作中的数万条书证,引用了大量英、法、德、意、西原文,所论除了文学之外,还兼及社会科学、人文学科,堪称“国学大典”。[9]

人物评价

钱钟书作品(3)钱钟书一生写了唯一一部长篇小说《围城》,这部家喻户晓的文学经典被评论家称为“现代中国最伟大的小说之一”,被翻译成多国文字在国外出版。[9]

钱钟书作品(3)钱钟书一生写了唯一一部长篇小说《围城》,这部家喻户晓的文学经典被评论家称为“现代中国最伟大的小说之一”,被翻译成多国文字在国外出版。[9]

轶事典故

妻子杨绛伯父钱基成,父亲钱基博(子泉),叔父钱基厚(孙卿)

妻子杨绛伯父钱基成,父亲钱基博(子泉),叔父钱基厚(孙卿)

1932年,结识杨绛

1933年,与杨绛订婚

1937年,女儿钱瑗出生[2]

少年生活

钱锺书故居钱锺书故居,位于无锡市健康路新街巷30号、32号,系钱家祖遗产业——钱绳武堂,建于1923年,占地面积为二亩四分八厘八毫,系七开间三进明清风格又吸取西式建筑之特点。

钱锺书故居钱锺书故居,位于无锡市健康路新街巷30号、32号,系钱家祖遗产业——钱绳武堂,建于1923年,占地面积为二亩四分八厘八毫,系七开间三进明清风格又吸取西式建筑之特点。

钱氏旧居有着深厚的历史文化积淀,极具历史人文价值 。

代父写序

钱锺书钱先生是中国古典文化里面最后一个风雅之士。他是一个纯净的读书人,不但半点没有在政治上向上爬的雅兴,而且避之唯恐不及。钱先生自负有之,但很有分寸。[10](余英时评)

钱锺书钱先生是中国古典文化里面最后一个风雅之士。他是一个纯净的读书人,不但半点没有在政治上向上爬的雅兴,而且避之唯恐不及。钱先生自负有之,但很有分寸。[10](余英时评)

钱锺书的两大精神支柱是渊博和睿智,二者互相渗透,互为羽翼,浑然一体,如影随形。他博极群书,古今中外,文史哲无所不窥,无所不精,睿智使他进得去,出得来,提得起,放得下,升堂人室,揽天下珍奇入我襟抱,神而化之,不蹈故常,绝傍前人,熔铸为卓然一家的“钱学”。渊博使他站得高,望得远,看得透,撒得开灵心慧眼,明辨深思,热爱人生而超然物外,洞达世情而不染一尘,水昂般的透明与坚实,形成他立身处世的独特风格。这种品质,反映在文字里,就是层出不穷的警句,因为他本身就是一个天才的警句。钱氏健谈,口若悬河,舌粲莲花,隽思妙语,议论风生,令人忘倦。但他更解得“沉默是金”的真谛。《写在人生边上》《人·兽·鬼》《围城》,无一不受过抨击;《宋诗选注》也受过声势浩大的“严肃”批判,他一例恝然置之,如菩萨低眉,拈花微笑。最难能的是,在“忧天将压,避地无之”的险恶坏境中,他有本事做到泰山崩于前而色不变,凝神静气,一心经营他的名山事业。《谈艺录》和《管锥编》,都是这样的“忧患之书”。[11](柯灵评)

他的学问真像一盒熠熠发光的珍宝,只要用得上,便可以立刻打开盒盖子随意拿出一件两件来。[12](赵瑞蕻评)

社会影响

词条图册

因为伯父没有儿子,按照惯例,钱锺书一生下来就过继给了伯父。锺书四岁,伯父教他认字。六岁,送入秦氏小学,不到半年,因为一场病,伯父让他呆在家不再上学。后来进私塾,伯父又嫌不方便,干脆自己教锺书。上午伯父出去喝茶,给一铜板让他去买酥饼吃,给二铜板让他去看小人书。

锺书经常跟伯父去伯母娘家,那有一个大庄园,锺书成天贪玩,耽误些功课,伯母娘家人都抽大烟,总是半夜吃夜餐,生活无规律。一回来,父亲见锺书染上许多坏毛病,大骂,但他总不当着其他孩子的面骂。锺书十一岁,考取东林小学,而伯父不久也去世了。尽管父亲负责他的学杂费,但其它开支无法弥补,没有作业本,他就用伯父曾钉起的旧本子;笔尖断了,他就把竹筷削尖替用。锺书十四岁考上桃坞中学,父亲在清华大学任教,对锺书的作文始终不满意,他从此用功读书,阅读了大量的书,渐渐地他可以代父亲写信、写诗,父亲的脸上终于露出了得意的笑容。

求购

求购