- 大散关

大散关

地理环境

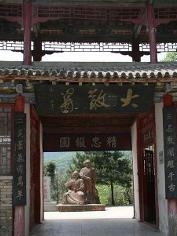

大散关(13)大散关亦称散关,位于宝鸡市南郊川陕公路19.5公里处的清姜河岸。关中四关之一,为周朝散国之关隘,故名散关。

大散关(13)大散关亦称散关,位于宝鸡市南郊川陕公路19.5公里处的清姜河岸。关中四关之一,为周朝散国之关隘,故名散关。

主要景点

大散关,亦称“散关”。位于宝鸡市南郊川陕公路19.5公里处的清姜河岸。因置关于大散岭而得名(一说因散谷水而得名)。为陕西省重点文物保护单位。其遗址、范围为南起秦岭梁,北至二里关。

大散关因重要的战略地位, 自古以来是关中四大门户(东有函谷关、南有武关、西有大散关、北有萧关)之一。不仅如此,因它特殊的地理位置,从古到今,又是文人墨客、达官贵人及普通;老百姓游览之地。据传“老子西游遇关令尹喜于散关“,授《道德经》一卷;曹操过大散关留下了《晨上大散关》的诗;唐代王勃、王维、岑参、杜甫、李商隐等,特别是宋代陆游、苏东坡有关大散关的诗最多,影响也最大,如陆游的“楼船夜雪瓜洲渡,铁马秋风大散关。”等等众多诗句中都提及。伫立关址,纵目远眺,但见群山叠嶂,古木蓊郁,两侧的山峰如卧牛,如奔马,又像密不透风的天然屏障。大散岭下,清姜河激湍奔流。这里的自然风光特别优美。

大散关

大散关

历史人文

据史料记载,大散关曾发生战役70余次。 楚汉相争时韩信“明修栈道,暗度陈仓”就从这里经过;三国时曹操西征张鲁亦经由此地;据陈寿《三国志》记载:“(建兴六年)春,亮复出散关,围陈仓,曹真拒之。”

散关设于西汉(一说散关之名最晚当始于秦代),废弃于明末。现在关址处立有:“秦岭”石碑一块。在散关岭上的古散关关门遗址东面,立有“古大散关遗址”石碑一块。

汉王刘邦采取韩信之说:“明修栈道,暗渡陈仓”,自汉中由故道出陈仓还定三秦,经由此关;东汉建武二年(公元26年),延岑引兵进入散关至陈仓;汉献帝建安二十年(公元215年),曹操攻张鲁,自陈仓过散关;蜀汉后主建兴六年(公元228年),诸葛亮出散关围陈仓。

公元1131年5月, 南宋建炎四年、金天会八年(1130年),宋于富平之战失败后,宋将吴玠收拾残兵, 屯据和尚原,刚立好栅寨,金兵已至原下。 有人劝吴移屯汉中,保住入蜀之关口,吴认为:"我保此,敌决不敢越我而进!坚壁临之,彼惧吾蹑其后,是所以保蜀也。"果然打败了来犯的金兵。次年五月,金设立郎君及别将乌鲁折合,分两路入寇。没立出凤翔,折合自阶、成、凤州出大散关。当时,吴乏粮,故兵无斗志。吴与弟吴璘召诸将,以忠义相激励,并歃血而誓,使兵众感奋。乌鲁折合兵先至,在和尚原北列阵,宋军更战迭休,大败折合。这时,没立郎君正攻箭关,吴选兵奋击,使金兵两路不得会合,大败而去。十月,完颜宗弼(金兀术)自熙河移兵窥蜀,引兵众十万人,从宝鸡造浮桥渡渭来犯,吴派吴璘、雷仲等,将劲兵用「驻队矢」迎敌。并用骑兵断其粮道,共交锋三十多次,完颜宗弼中箭而败退。此役宋军大胜。

旅游信息

大散关交通:宝(鸡)汉(中)公路大散关下,宝鸡一日游旅游车。

大散关交通:宝(鸡)汉(中)公路大散关下,宝鸡一日游旅游车。

门票价:40元

相关内容

大散关从地理位置来看,大散关北连渭河支流,南通嘉陵江上源,当山川之会处,扼西南西北交通之要道,亦称为崤谷,前往凤县经由的川陕公路便在大散关下穿行,我国第一条电气化铁路宝成铁路也由此通过。这里山势险峻,层峦叠嶂,大有“一夫当关,万夫莫开”之势,因其扼南北交通咽喉,自古便为兵家必争之地。

大散关从地理位置来看,大散关北连渭河支流,南通嘉陵江上源,当山川之会处,扼西南西北交通之要道,亦称为崤谷,前往凤县经由的川陕公路便在大散关下穿行,我国第一条电气化铁路宝成铁路也由此通过。这里山势险峻,层峦叠嶂,大有“一夫当关,万夫莫开”之势,因其扼南北交通咽喉,自古便为兵家必争之地。

既然是交通要道,又是历史上的兵戎之地,本该是紧凑地形,方能起到扼守交通、拒敌千里的作用,但为何却以“散”命名呢?在宝鸡文理学院历史文化与旅游系主任高强教授看来,大散关之所以叫散关,和本身地形无关,而是因一人而得名。“这个人便是散宜生,西周开国功臣,文王四友之一,与姜尚、太颠等一同谋划救出西伯姬昌。当年西伯被纣囚禁,他与姜尚广求天下美女和奇玩珍宝,通过权臣费仲游说纣王,赎出了文王,后散宜生又辅佐武王灭商。”高强介绍说,“散宜生后来在其封地建国,谓之散国,而散国的北边相信就在今益门堡附近,大散关作为关中四关之一,理所当然成为散国的关隘,所以我个人认为,散关的意思是散国关隘。”[1]

-

西还至散关答乔补阙知之

2025-09-22 19:29:27 查看详情

求购

求购