- 海淀区

海淀区

建制沿革

地名由来

海淀区因区政府驻地海淀镇而得名。古代,海淀镇是一片浅湖区,当地人称之为“海淀”。在湖边逐渐形成居民聚落,亦以“海淀”命名。“海淀”在历史文献中亦称为“海甸”、“海店”,史料记载最早见于元初王恽所撰《中堂事记》。

历史沿革

海淀区先秦

海淀区先秦

周武王灭商分封诸侯,封帝尧之后于蓟,封召公架于燕。后燕国兼并蓟国,迁都于蓟,故今北京地区先分属于蓟、燕,后统为燕国辖地。

战国时期,燕国沿边境设上谷、渔阳、右北平、辽西、辽东五郡,郡下设县。今北京西部、西北部属上谷郡,可能包括今海淀区境西北部分地区。

秦代

秦始皇二十六年(前221年),中国历史上第一个中央集权的封建统一国家秦帝国建立,废止分封制,在全国实行郡县制。原燕国北部设上谷、渔阳等五郡,又在蓟城地区设广阳郡,辖域可能涉及海淀地区的有广阳郡(或上谷都)蓟县、上谷郡军都县。

汉代

汉高祖元年(前202年),西汉建立,在蓟城地区先后置燕国、燕郡、广阳郡、广阳国。

新朝始建国二年(9年),王莽废广阳国,改设广阳郡(曾改名为广有)。

东汉初,复置广阳国,后并入上谷郡;永元八年(96年)复置广阳郡。

至西汉末年,海淀地区可能分属于广阳国蓟县、上谷郡军都县;至东汉末年,分属广阳郡所辖蓟、军都和昌平县。

魏晋南北朝

曹魏至北周,今海淀南部为燕郡蓟县辖地,北部在三国至北魏前期分属燕郡军都、昌平两县;北魏末年属军都县;东魏至北齐天保年间可能分属于军都县,及昌平、万年、广武、沃野等4个侨置县;北周时则分属于昌平、万年两县。

隋唐五代

隋开皇三年(583年)十一月,隋文帝杨坚下诏“罢天下诸郡”,实行州、县二级制度。燕郡、昌平郡等均废,属县直接由幽州统辖。大业三年(607年)又改州为郡,废幽州,置涿郡。今海淀属涿郡。

唐,海淀在天宝元年(742年)前后可能分属幽州(范阳郡)的蓟、广平、广宁、昌平县和带州孤竹县(寄置),至五代后唐时,可能分属于幽都、玉河、燕平、蓟等县。

两宋

契丹天显十一年(936年)末,契丹进占幽、蓟、云等燕云十六州。会同元年(938年)十一月,升幽州城为南京,设南京道。

金天辅六年(1122年)底,金国攻占辽南京,次年三月由北宋接管。北宋以原析津府为基础,设燕山府路,燕京改称燕山府。

金天会二年(1125年)底,燕山府又为金国夺占,恢复燕京和析津府名称,并置燕京路。

终辽之世,海淀地区分属于辽南京道析津府的析津、宛平、玉河、昌平等县;至金末,分属于中都路大兴府的大兴、宛平、昌平等县。

元代

成吉思汗十年(1215年)五月,蒙古军攻占金中都。将中都改称燕京,中都路改称燕京路。

至元元年(1264年)八月,改燕京为中都,燕京路改称中都路。

至元八年(1271年),蒙古改国号为“大元”,次年二月改中都为“大都”,正式建都,中都路改称大都路,今北京地区绝大部分(包括海淀地区)属大都路,海淀南半部大体属宛平县,北半部大体属昌平县。

明代

明洪武元年(1368年)八月,明军攻占大都城,随即将大都路(兼领大兴府事)改为北平府。

永乐元年(1403年)正月,改北平为“北京”。二月,改北平府为“顺天府”,辖包括海淀在内的今北京大部地区。永乐十九年(1421)正月,称北京为“京师”,正式定都,原由北京“行部”管辖的京师地区顺天府等八府、二直隶州直辖于中央政府,称为“北直隶”。至明末,海淀仍分属宛平、昌平两县(州)。

清代

清袭明制,在北京设中、东、西、南、北五城,并将五城管辖范围扩大到近郊。海淀南半部和温泉、冷泉、北安河一带隶属于宛平县;北半部大部隶属于昌平州;延庆州有属地在境内。

中华民国

民国二年(1913年)1月9日,昌平州更名为昌平县。

民国十七年(1928年)6月28日,直隶省改为河北省,原京兆各县并入河北省;北京改名为北平,设北平特别市。海淀分属北平市和河北省的宛平县、昌平县、延庆县。

民国十七年(1928年)12月19日,北平市政府下令推行“地方自治”,设立市辖区,海淀地区属北平市辖域的地区分属北郊、西郊两区。

民国二十六年(1937年)7月29日,北平被日军占领,改北平为“特别市”,宛平、昌平两县初分属津海道、冀东道,1940年6月以后都隶属于“燕京道”。

民国三十四年(1945年)8月15日,日本投降,恢复“北平”名称,仍为“院辖市”,市辖区恢复以数字序号命名,西交区定名为十五区,北郊区定名为十六区。宛平、昌平仍属河北省。

民国三十七年(1948年)12月12日—17日,人民解放军解放北平绝大部分西郊地区,海淀属北平市原分属十五区(西郊区)、十六区(北郊区)。

民国三十八年(1949年)1月31日,北平和平解放。市政府新成立6个区,这些地区原来分别属大兴、宛平两县管辖。至1949年6月底,今海淀辖域分属北平市十六区、十七区、十八区、十九区、二十七区和察哈尔省宛平县、昌顺(昌平)县管辖。

民国三十八年(1949年)7月3日,北平市重新调整市界和郊区行政区划,原十七、十八两区,原十六区新市区以北与由昌顺县划入之西北旺等5村合并为十六区,原十六区新市区以北地区,划归新的十六区。十六区的建立标志着以今海淀区辖域为主体的单一行政区域正式设立。

建国后

1949年10月1日,中华人民共和国成立。北平改名北京,定为中华人民共和国首都,十六区即成为首都北京的市辖区。11月1日,废止“昌顺县”名称。

1950年8月1日,北京市人民政府决定变更郊区各区番号。第十六区改名为第十三区,第十七区改名为第十四区,第十九区改名为第十五区。

1952年7月23日,河北省宛平县全县及房山、良乡两县部分地区划归北京市。

1952年8月27日,北京市政府通知:(一)取消按数字番号命名市辖区的办法,将郊区划为东郊区(原第十区)、海淀区(原第十三区)、石景山区(原第十五区)等区。(二)撤销第十四区,该区原辖域以德胜门至清河镇的马路为界,其东划归东郊区(原第十区),其西(包括清河镇)划归海淀区(原第十三区)。德胜门关厢划归西四区(原第四区)。(三)划入北京市的宛平县辖区,除绝大部分并入新设的“京西矿区”外,北安河等村划归海淀区。自此,海淀区的名称确定,并沿用至今。

1958年8月30日,海淀区实现人民公社化,各乡、镇、街道办事处全部分别并入各公社。至此,海淀区现辖区域基本形成。

1963年1月1日,原属昌平县的台头村、梁家园村正式划归海淀区,海淀区与昌平县的分界线北移至该两村以北。至此,海淀区的辖域完全形成,与周边各区、县分界线确定下来,延续至今。

“文化大革命”中,海淀区机构名称多有更改,行政区划和建制变动多不规范。

1978年10月以后,海淀区各级各类机构陆续取消“革命委员会”,各街道、公社恢复原有建制。

1983年底,人民公社取消,海淀区在农村延续26年的人民公社政社合一体制终结。

行政区划

区划沿革

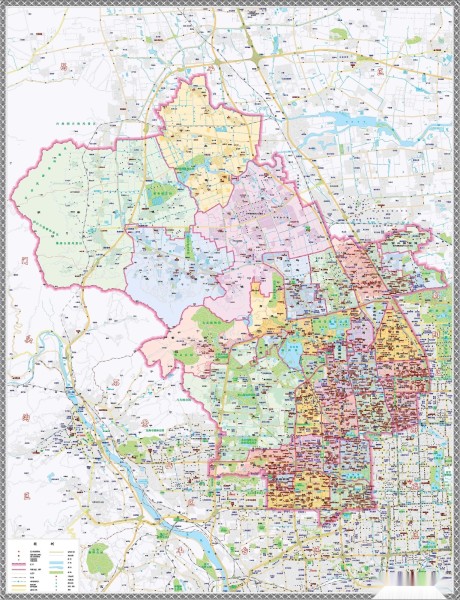

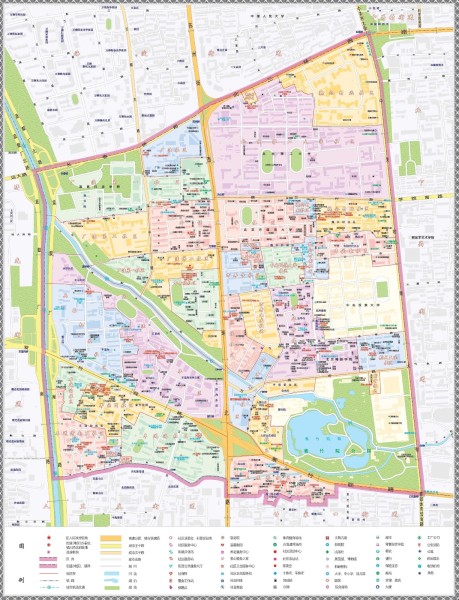

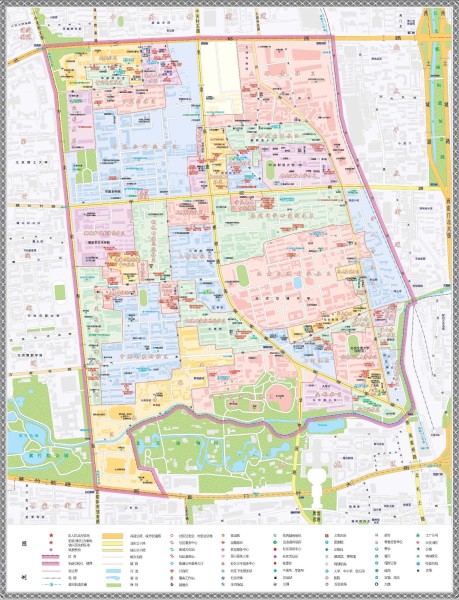

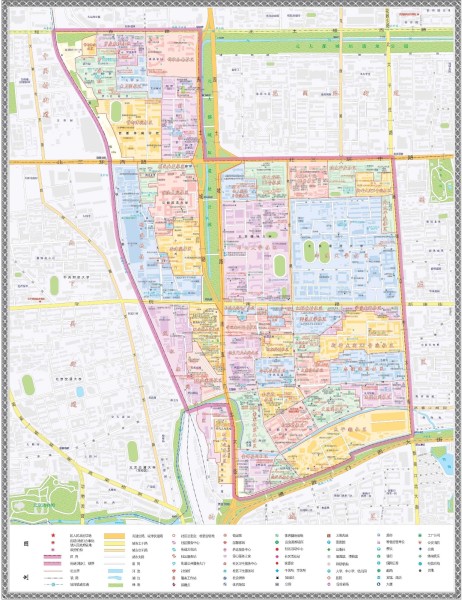

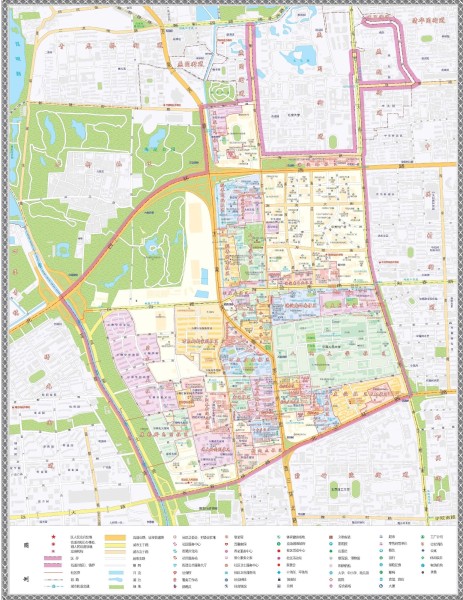

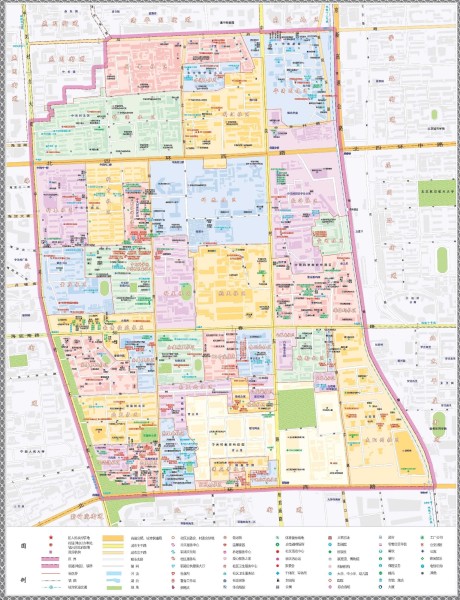

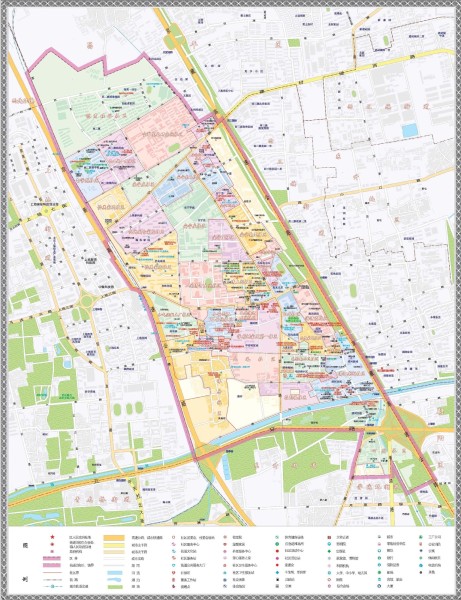

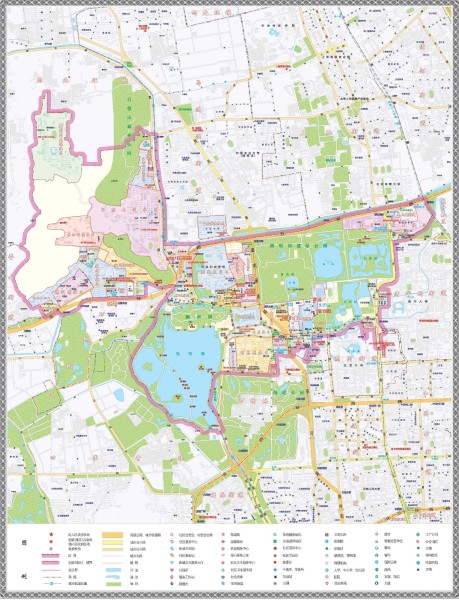

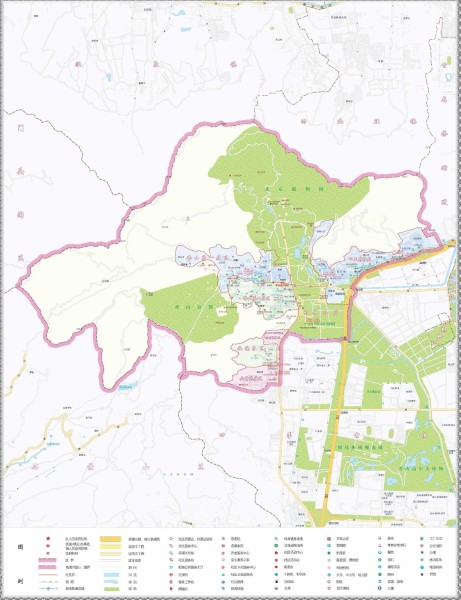

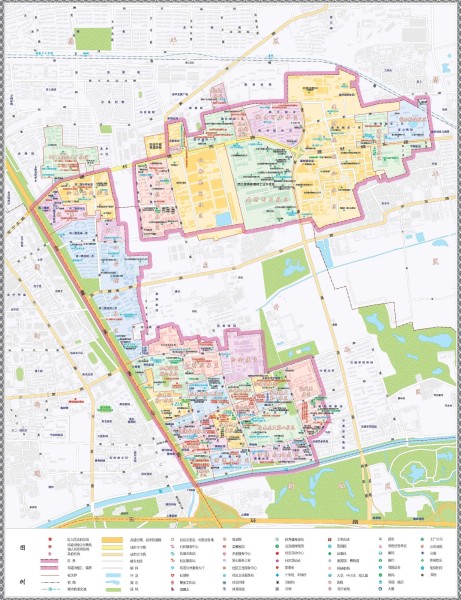

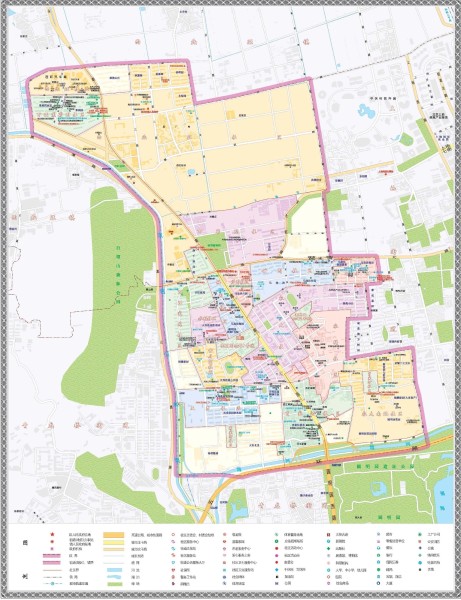

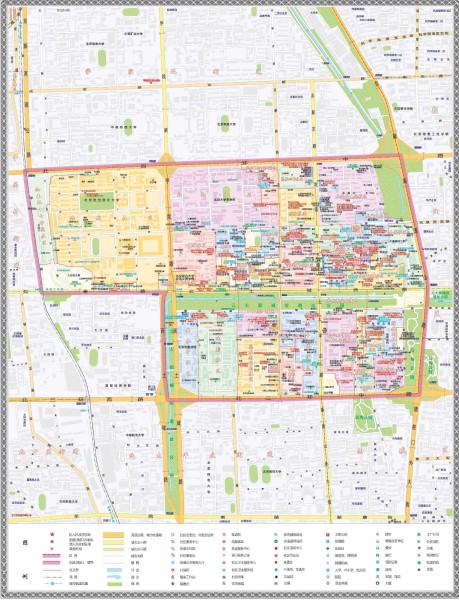

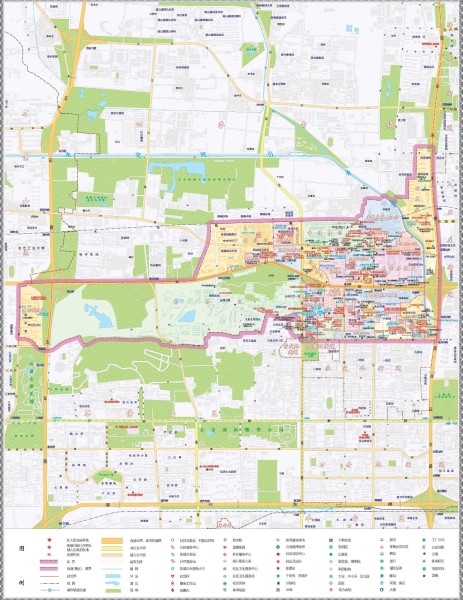

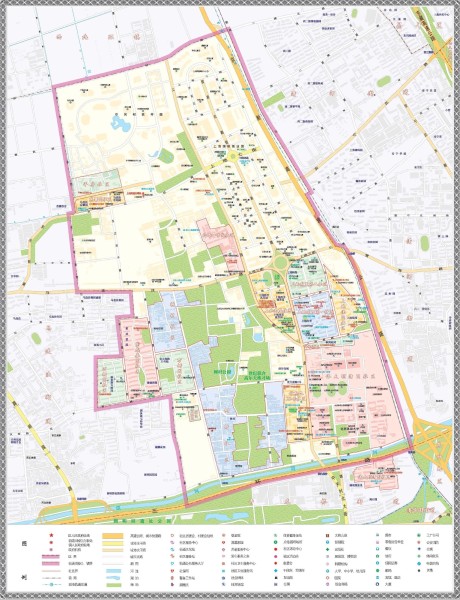

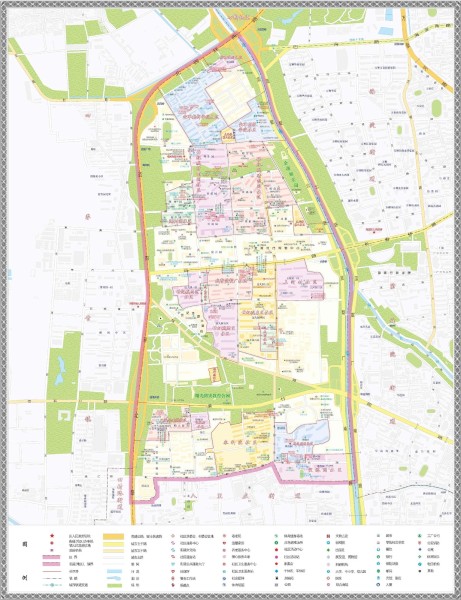

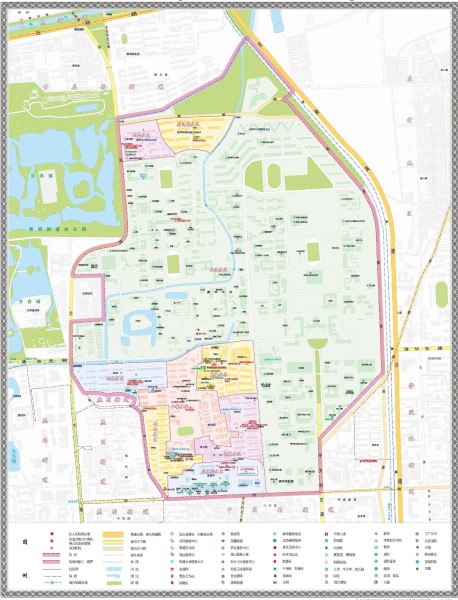

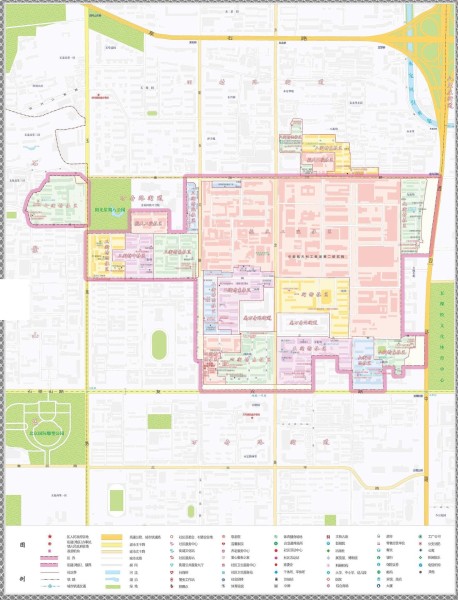

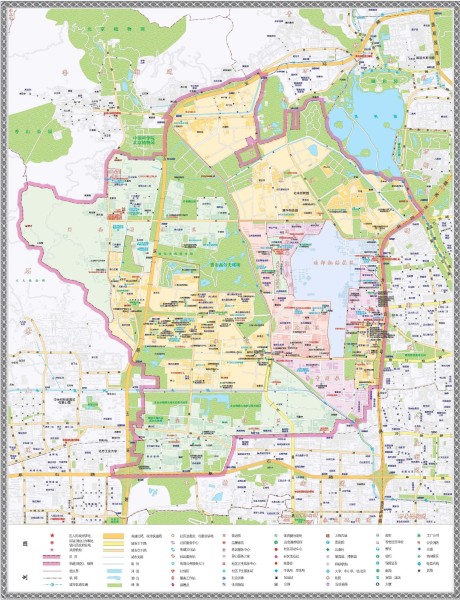

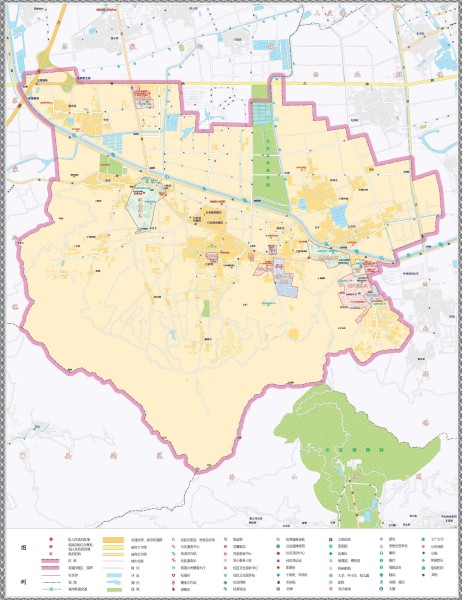

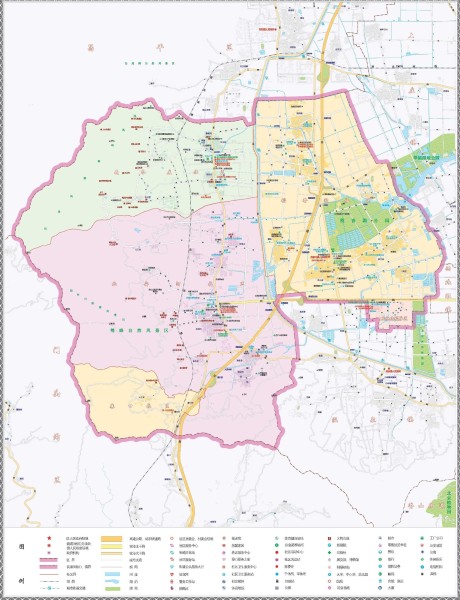

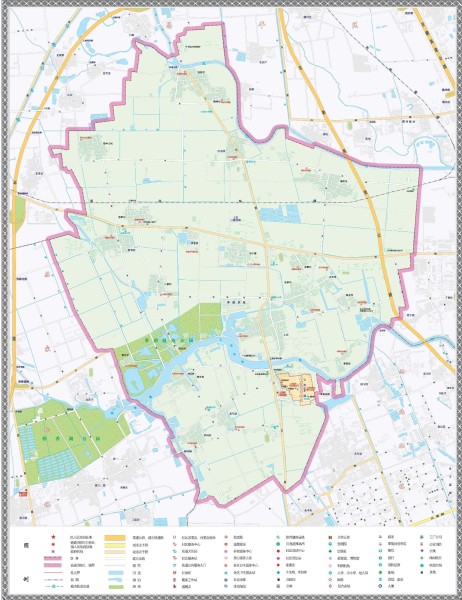

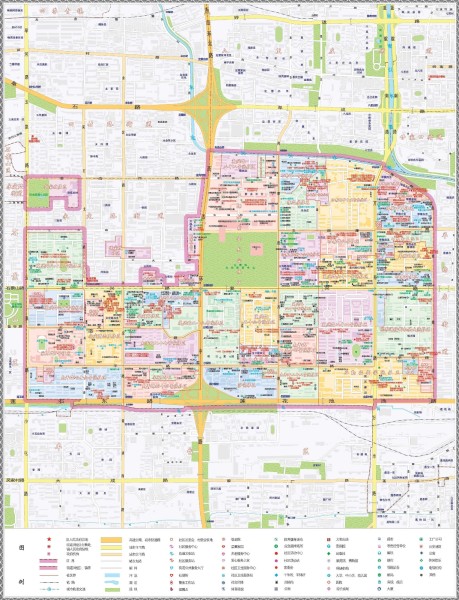

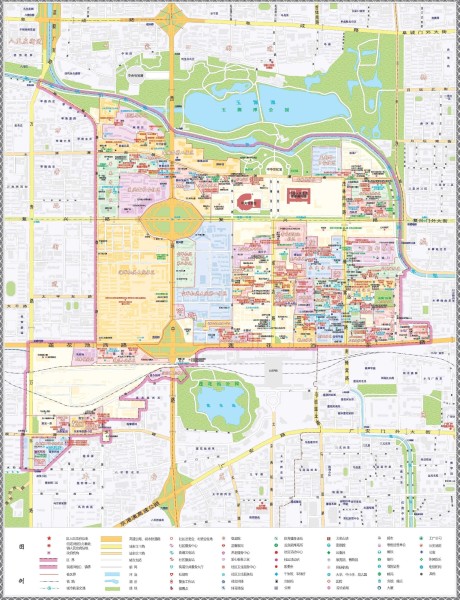

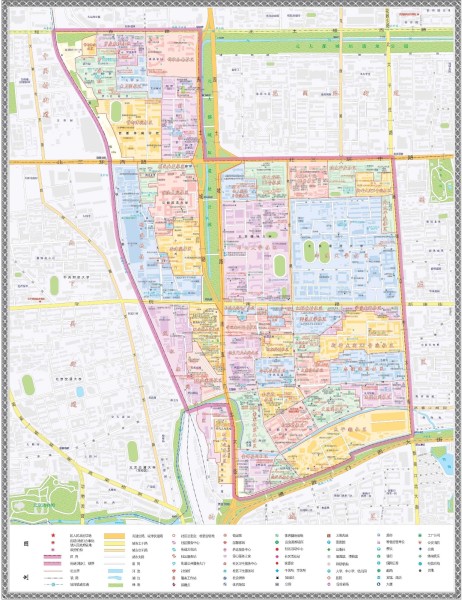

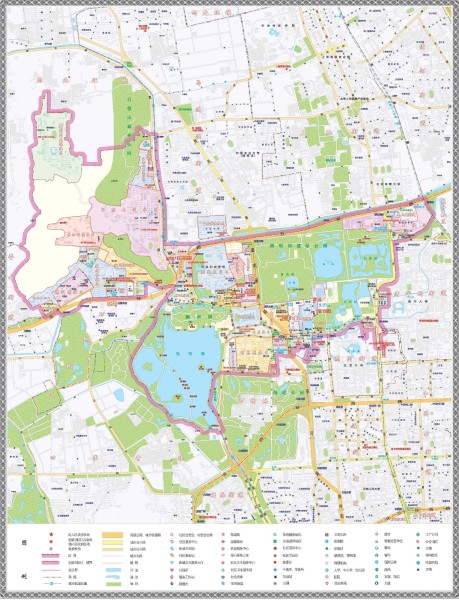

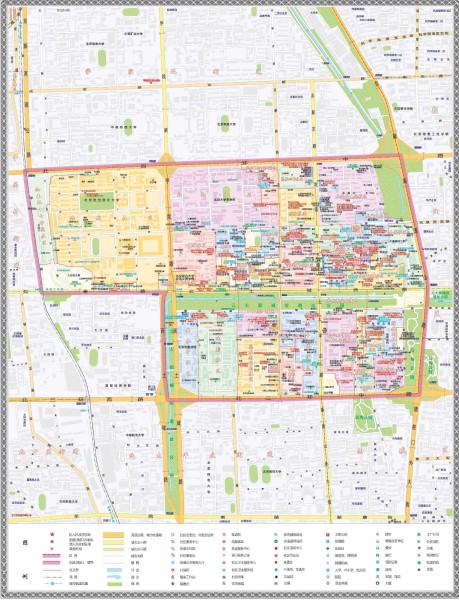

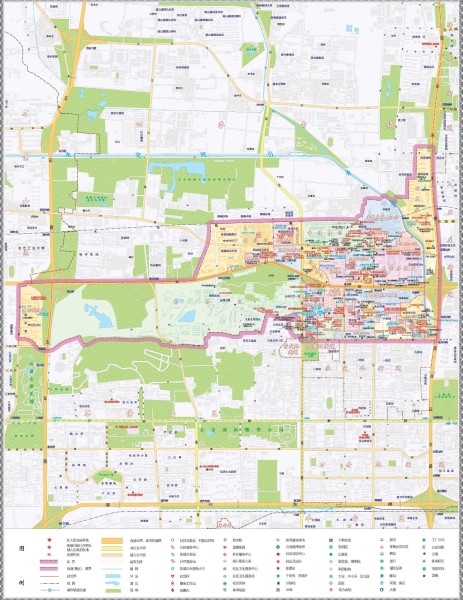

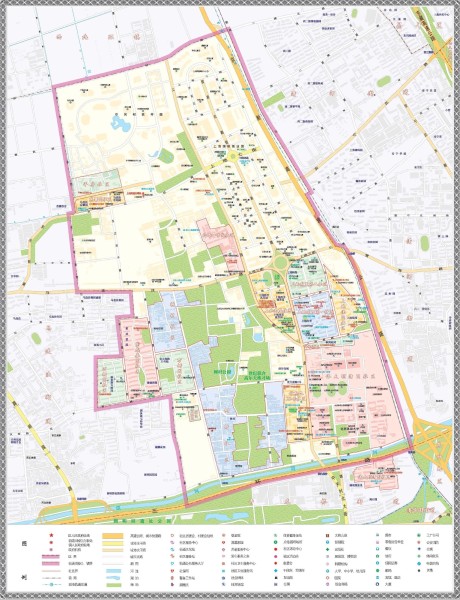

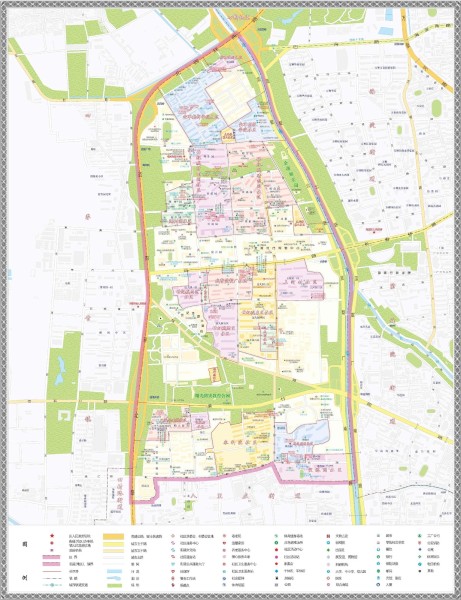

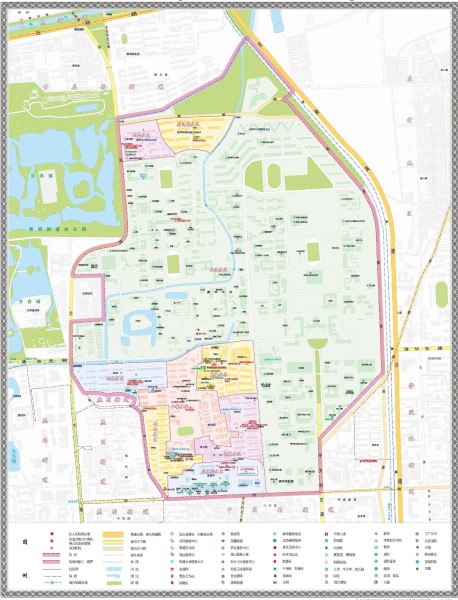

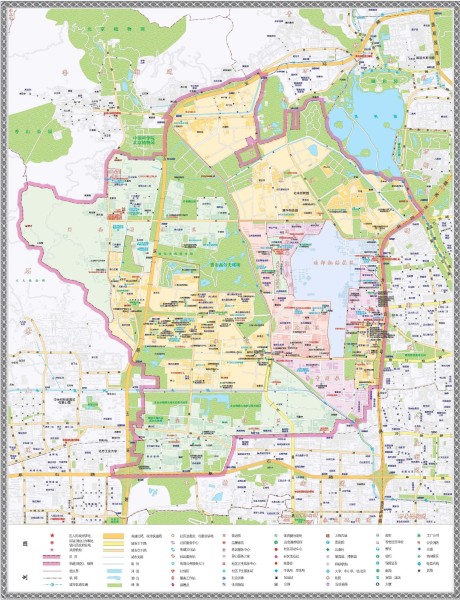

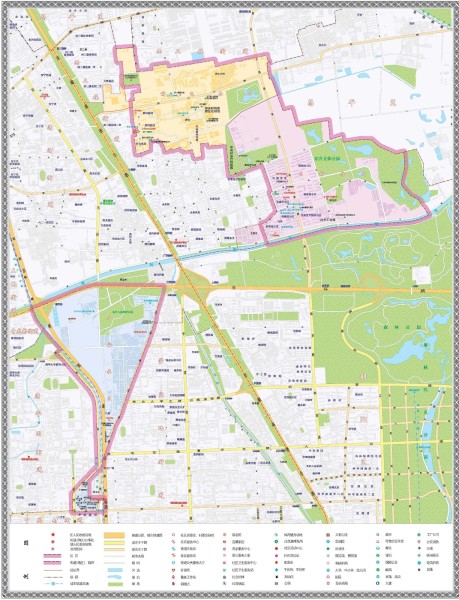

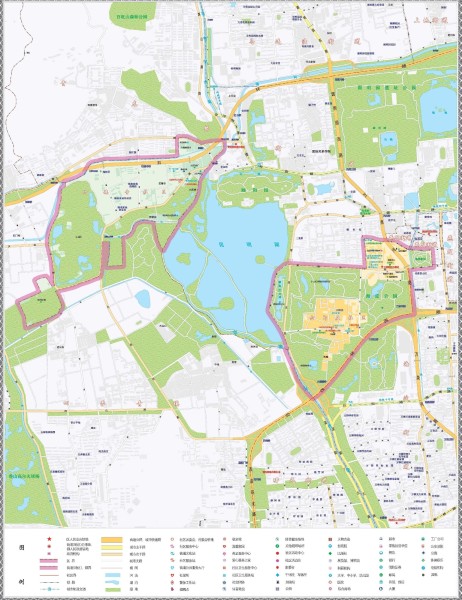

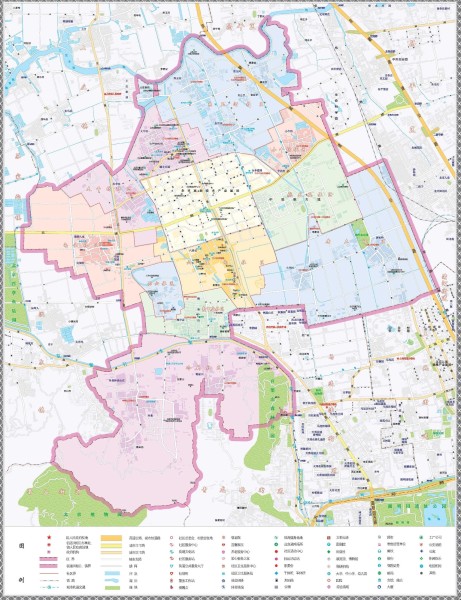

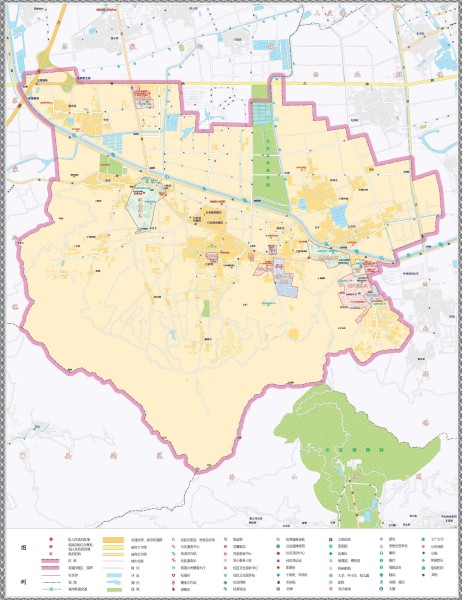

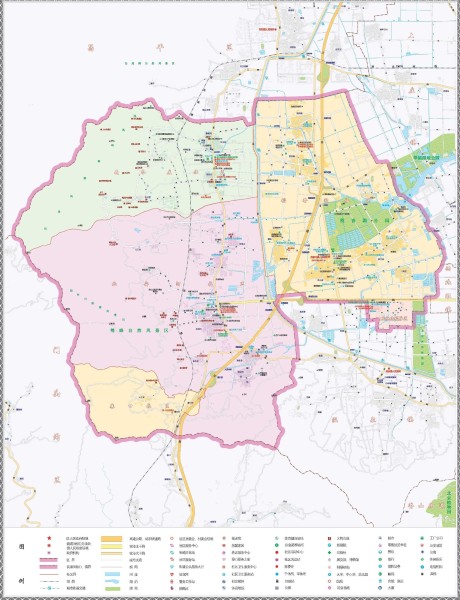

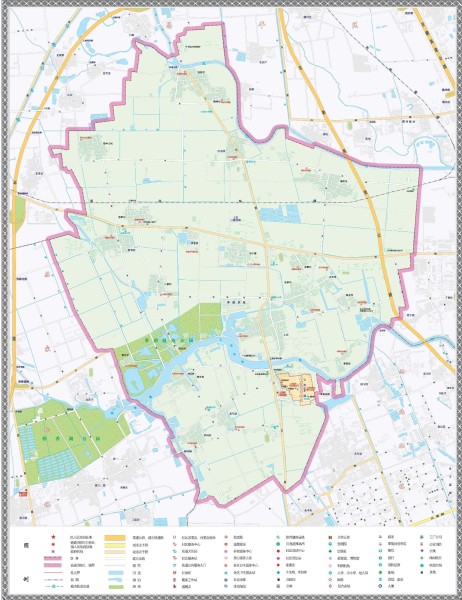

海淀区社区分布图

海淀区社区分布图

20世纪50年代,海淀区周边的清河、北安河、田村等地陆续划入区境。北部大半曾隶属于昌平县,是远郊区,1958年并入海淀区,成为近郊区。

1954年起,现区境南部陆续设若干街道。

1958年实现人民公社化。

1963年实行城乡“分治”,重设街道。

1968年撤销区人民委员会,在各级行政机关、企、事业单位设革命委员会。

1981年取消区革命委员会,设区人大常委会和区人民政府。

1984年结束农村人民公社体制,改设乡。

至1995年底,海淀区辖17个街道、11个乡。

1988年5月,经国务院批准,在海淀区东部和南部建立了全国第一个国家级高新技术开发区——北京市新技术产业开发试验区,包含海淀区境东、南和西南部,地跨海淀区16个街道(除香山街)和四季青、玉渊潭、海淀、东升、东北旺等5个乡的全部或部分区域。

至2005年,北京市海淀区辖21个街道,5个镇,3个乡,2个地区。

2005年底,玉渊潭乡被撤,原辖行政村并入万寿路等5个街道。

区划概况

截至2021年,海淀区下辖22个街道、7个地区。[9]

区划详情

22个街道:万寿路街道、永定路街道、羊坊店街道、甘家口街道、八里庄街道、紫竹院街道、北下关街道、北太平庄街道、学院路街道、中关村街道、海淀街道、青龙桥街道、清华园街道、燕园街道、香山街道、清河街道、花园路街道、西三旗街道、马连洼街道、田村路街道、上地街道、曙光街道。

7个地区:万柳地区、东升地区、温泉地区、四季青地区、西北旺地区、苏家坨地区、上庄地区。[9]

|

|

|

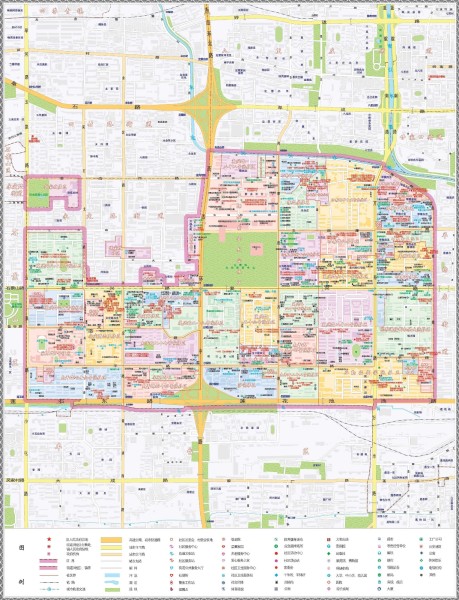

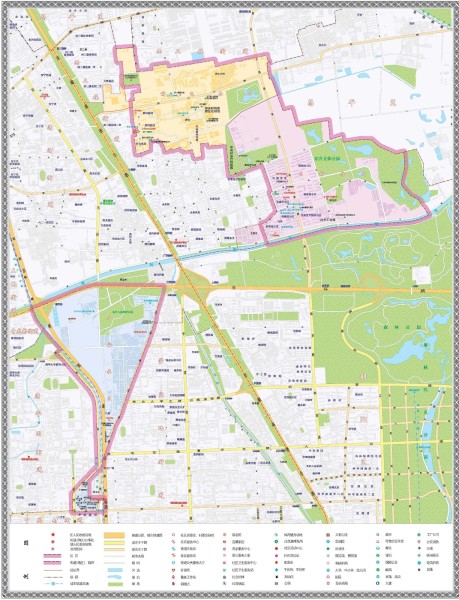

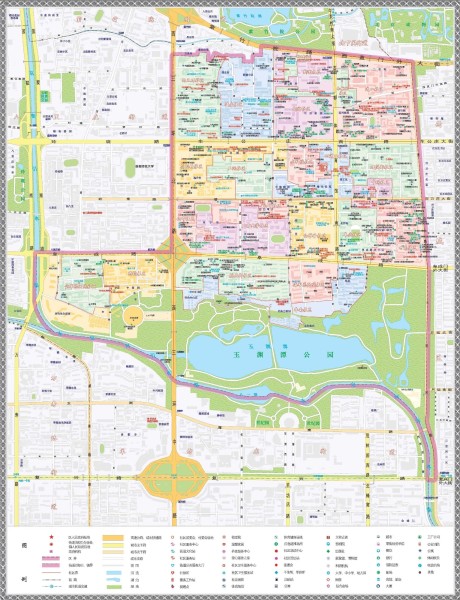

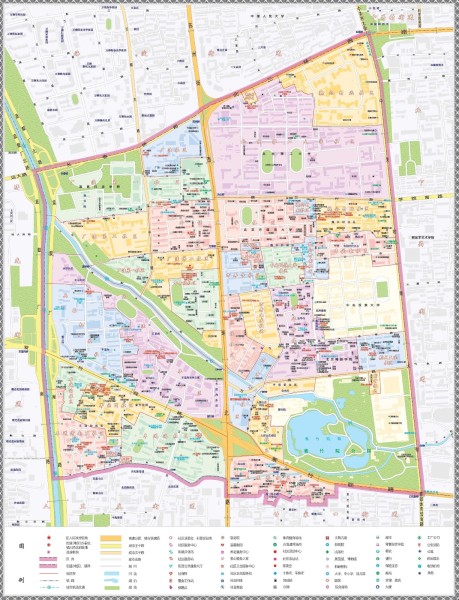

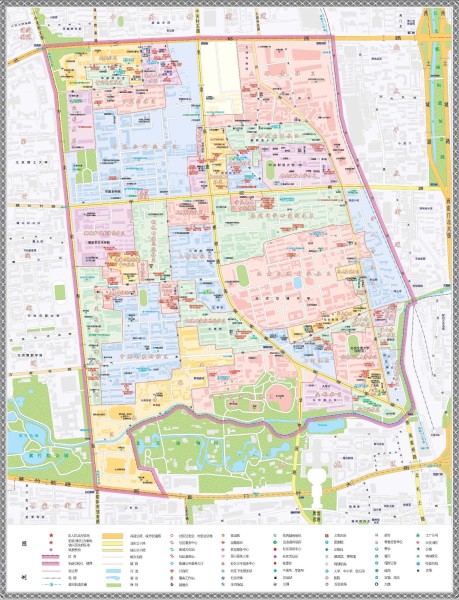

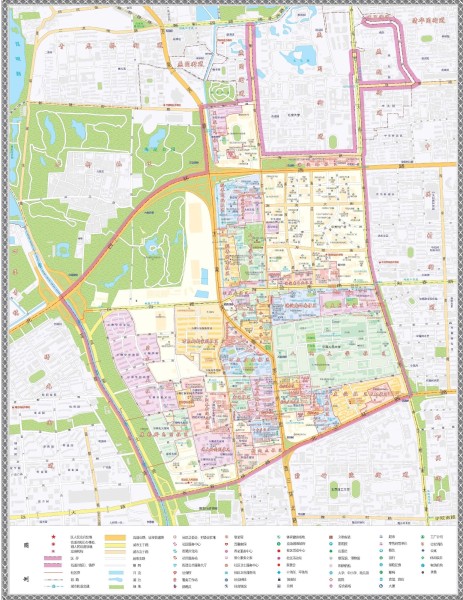

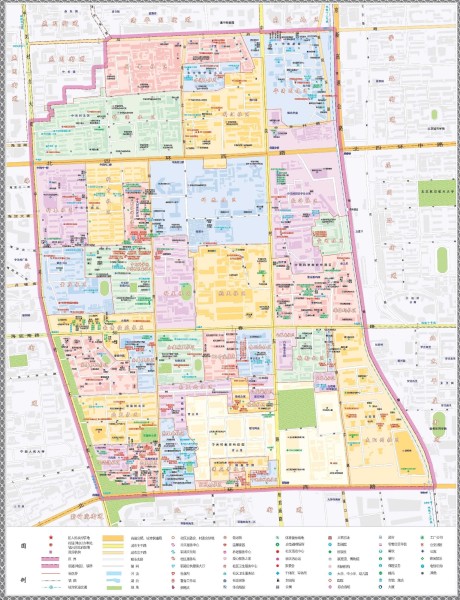

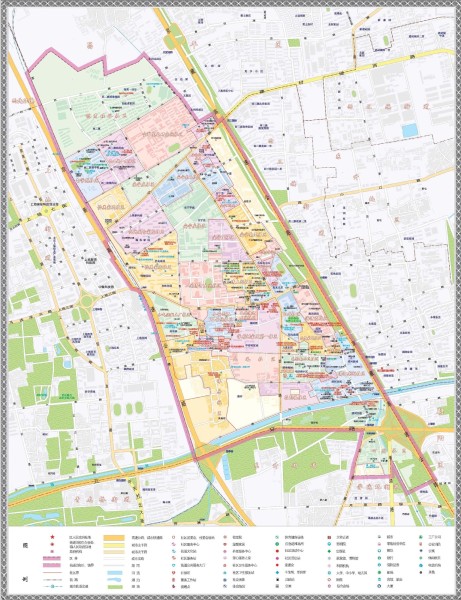

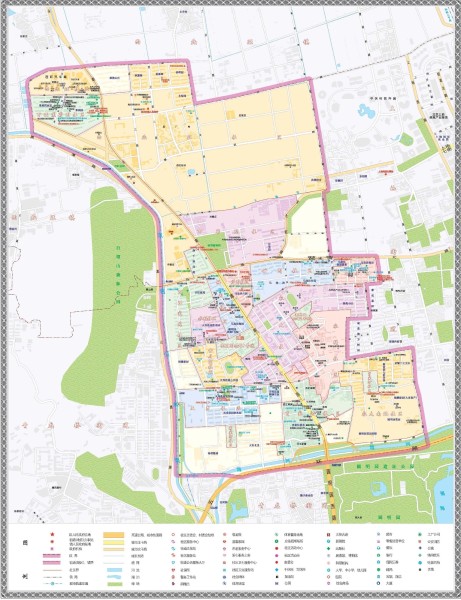

| 万寿路街道社区分布图 | 羊坊店街道社区分布图 | 甘家口街道社区分布图 |

|

|

|

| 八里庄街道社区分布图 | 紫竹院街道社区分布图 | 北下关街道社区分布图 |

|

|

|

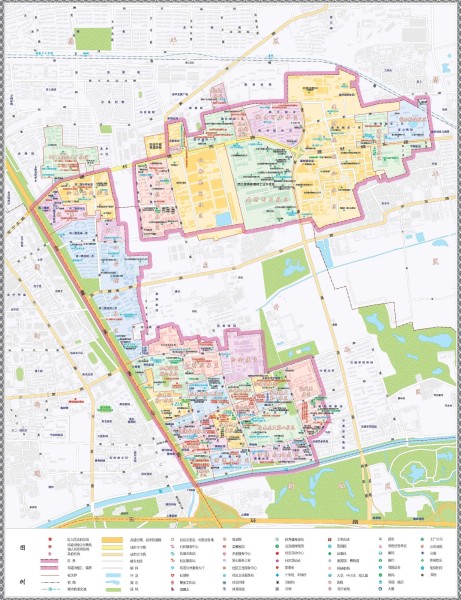

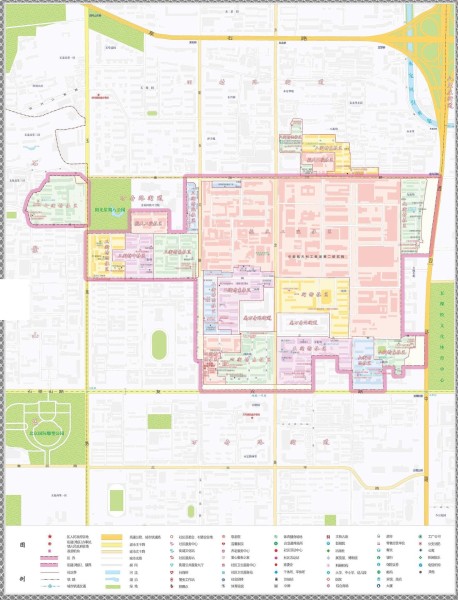

| 北太平庄街道社区分布图 | 海淀街道社区分布图 | 中关村街道社区分布图 |

|

|

|

| 学院路街道社区分布图 | 清河街道社区分布图 | 青龙桥街道社区分布图 |

|

|

|

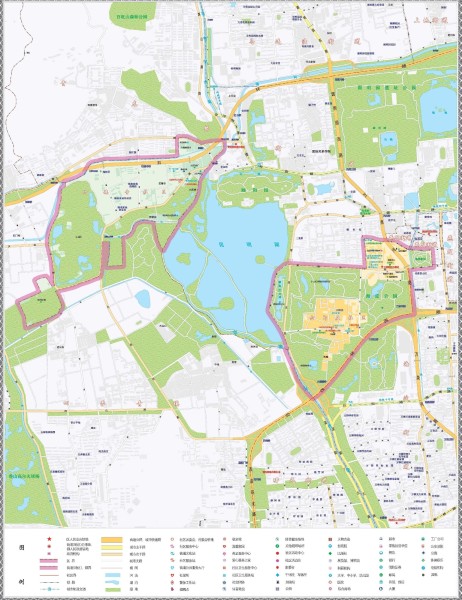

| 香山街道社区分布图 | 西三旗街道社区分布图 | 马连洼街道社区分布图 |

|

|

|

| 花园路街道社区分布图 | 田村路街道社区分布图 | 上地街道社区分布图 |

|

|

|

| 曙光街道社区分布图 | 燕园街道社区分布图 | 清华园街道社区分布图 |

|

|

|

| 永定路街道社区分布图 | 四季青镇社区分布图 | 东升镇社区分布图 |

|

|

|

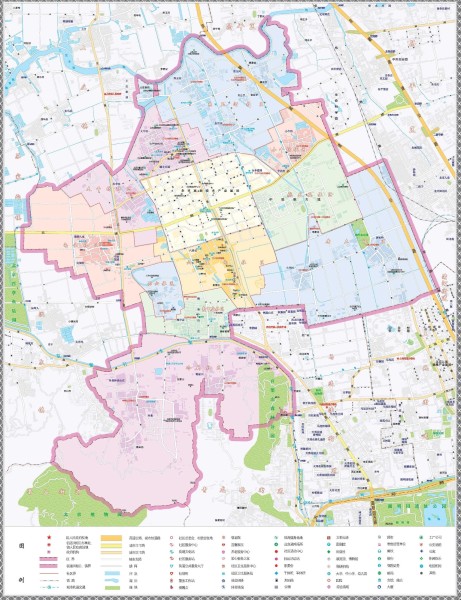

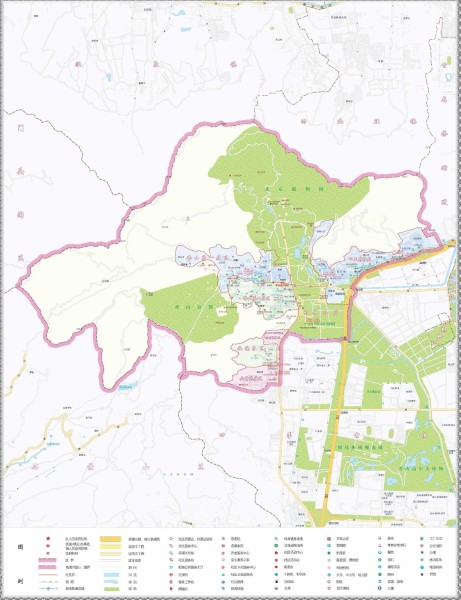

| 海淀镇社区分布图 | 西北旺镇社区分布图 | 温泉镇社区分布图 |

|

|

|

| 苏家坨镇社区分布图 | 上庄镇社区分布图 |

自然环境

|

|

|

| 万寿路街道社区分布图 | 羊坊店街道社区分布图 | 甘家口街道社区分布图 |

|

|

|

| 八里庄街道社区分布图 | 紫竹院街道社区分布图 | 北下关街道社区分布图 |

|

|

|

| 北太平庄街道社区分布图 | 海淀街道社区分布图 | 中关村街道社区分布图 |

|

|

|

| 学院路街道社区分布图 | 清河街道社区分布图 | 青龙桥街道社区分布图 |

|

|

|

| 香山街道社区分布图 | 西三旗街道社区分布图 | 马连洼街道社区分布图 |

|

|

|

| 花园路街道社区分布图 | 田村路街道社区分布图 | 上地街道社区分布图 |

|

|

|

| 曙光街道社区分布图 | 燕园街道社区分布图 | 清华园街道社区分布图 |

|

|

|

| 永定路街道社区分布图 | 四季青镇社区分布图 | 东升镇社区分布图 |

|

|

|

| 海淀镇社区分布图 | 西北旺镇社区分布图 | 温泉镇社区分布图 |

|

|

|

| 苏家坨镇社区分布图 | 上庄镇社区分布图 |

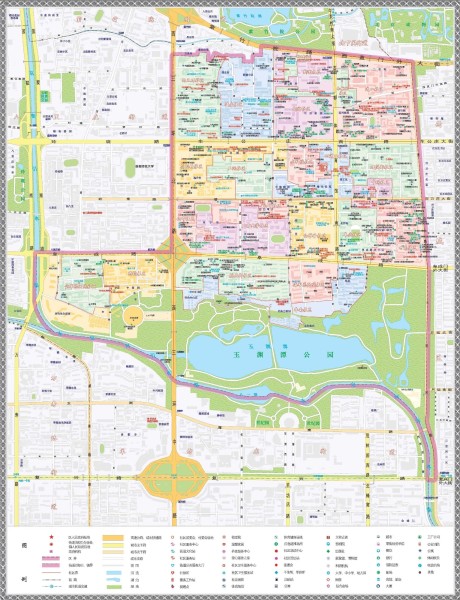

位置境域

地质构造

海淀区海淀区位于北京城区和近郊区的西部和西北部,与朝阳区、西城区、宣武区、丰台区、石景山区、门头沟区和昌平区接壤,介于北纬39°53′—40°09′,东经116°13′—116°23′之间。[10]区域面积为426平方千米,约占北京市总面积的2.53%。辖区呈不规则平行四边形,东、西两边长于南、北两边。东极点河北村与西极点阳台山相距约29千米,北极点双塔村与南极点吴家场相距约30千米。

海淀区海淀区位于北京城区和近郊区的西部和西北部,与朝阳区、西城区、宣武区、丰台区、石景山区、门头沟区和昌平区接壤,介于北纬39°53′—40°09′,东经116°13′—116°23′之间。[10]区域面积为426平方千米,约占北京市总面积的2.53%。辖区呈不规则平行四边形,东、西两边长于南、北两边。东极点河北村与西极点阳台山相距约29千米,北极点双塔村与南极点吴家场相距约30千米。

地形地貌

海淀区大地构造上处于阴山东西复杂构造带南缘、祁吕一贺兰山字形构造东翼反射弧与新华夏构造带交接部位,西部山区为北京西山隆起带,东部平原为北京平原沉降带,地质构造发育、构造形迹复杂,岩浆活动频繁。

海淀地区除缺失太古界、震旦亚界、上奥陶统、志留系、泥盆系、下石炭统、白垩系地层外,其余从寒武系到第四系地层均有分布,岩性较齐全,沉积岩、岩浆岩、变质岩三大类均有出露。

气候特征

海淀区最高点——阳台山山地

海淀区最高点——阳台山山地

海淀区地处华北平原的北部边缘地带,系古代永定河冲积的一部分。兼有山地平原,地势西高东低,西部为海拔100米以上的山地,面积约为66平方千米,占总面积的15%左右;东部和南部为海拔50米左右的平原,面积约360平方千米,占总面积的85%左右。西部山区统称西山,属太行山余脉,有大小山峰67座,其中海拔600米以上的18座,整个山势呈南北走向,仅黄道岭处向东稍有延伸至百望山,呈东西走向,将海淀区分为两部分,习惯上以此山为界,山之南称为山前,山之北称为山后。温泉、冷泉、韩家川以南及香山、青龙山一带,山势低缓,属低山丘陵,一般海拔200—600米。平原残丘有玉泉山、万寿山、田村山等。

海淀区内最高峰为苏家坨镇的阳台山,海拔1278米;最低处为清河街道东的黑泉村,海拔35米左右。

山区

海淀山区分布于区境西部,山体主要属中生代燕山构造旋迥,晚期造山运动形成,至今约6000万年。山体剥蚀,风化强烈,山谷多呈“U”形。按山体走向和山脊海拔高程差异以苏家坨镇寨口沟,北北东向断层为界,可分为两个部分:从原聂各庄乡北部区界到原北安河乡寨口沟称大西山,原北安河乡寨口沟以东山区部分称小西山。

平原区

海淀区平原属华北平原北部边缘,分两部分:百望山以南称山前平原区,百望山以北称山后平原区。山前、山后从气候、降雨、到水资源赋存情况都有明显差异。

山区周边与平原之间,有宽1—2千米过渡地带,山后地区过渡地带海拔在50—100米之间,山前地区过渡地带海拔在60—100米之间;过渡地带东部是海淀区主要平原区,山前平原区由永定河洪冲积扇和清河洪冲积扇组成。山后平原区,主要由南沙河数个冲洪积扇和南口冲洪积扇共同构成。

水文概况

海淀区地处暖温带半湿润半干旱大陆性季风气候区,四季分明。春季风大干旱多,夏季炎热雨集中,秋季风小光照足,冬季寒冷雨雪少。春、秋季节短,冬、夏季节长。

春季(4月6日—6月5日)61天。多受西北大陆干冷气团控制,但冷空气势力明显衰退,气温回升快,干旱多风沙。冷空气活动仍频繁,冷暖多变化,日夜温差大。

夏季(6月6日—8月31日)87天。受太平洋暖湿气团影响,气温高,雨水多,形成雨热同季。极端最高气温值出现于夏初。

秋季(9月1日—10月25日)55天。天高气爽,冷暖适宜。气温逐渐下降,降水显著减少,日照时数较长。平均气温比夏季低8℃—9℃。

冬季(10月26日一次年4月5日)162天。受西北大陆干冷气团控制,气候寒冷干燥,是全年最冷月和极端最低气温出现季节。

气温

海淀区1月份最冷,月平均气温为4.1℃,常年极端最低气温在11℃—19℃之间。气温有明显日变化,最高气温一般出现于下午15时至16时,最低气温出现于日出前后。最低气温出现时间因季节而稍有差异,夏季为5时左右,春秋季为6时左右,冬季为7时左右。年平均日较差为11.2℃。

降水

海淀区降水量受季风气候影响,年季变化很大,多集中在夏季。年平均降水日数为66.8天,降雪日数为9天—10天,积雪日数为11天左右。平均初雪日期为11月28日,平均终雪日期为3月10日。

风

海淀区夏季多吹偏南风,春秋冬季盛行偏北风。有明显日变化,白天北风转南风,晚间南风转北风。每年3月—5月是大风集中季节。最大风速是33米/秒。大风多出现于12月和第二年1月、3月、4月。夏季也出现短时雷雨大风。

日照

海淀区年平均日照时数为2444.9小时,日照百分率为60%。日照时数5月份最多,1月份最少。

蒸发

海淀区春季蒸发量最大,冬季最小。蒸发量白天大于夜间,平原大于山区。年平均蒸发量为1900.4毫米。年内主要的蒸发月份是4月—6月份,平均累计蒸发量814.9毫米,月平均蒸发量均在200毫米以上,占全年的43%;11月一2月份平均累计蒸发量282.6毫米,月平均蒸发量不超过100毫米,占全年的15%;其他各月平均累计蒸发量802.9毫米,占全年的42%。

土壤类型

北京市最大的湖泊——昆明湖

北京市最大的湖泊——昆明湖

海淀区水域面积在北京近郊区居第一位,历史上湖、泉众多,河流交错,是金中都、元大都重要地表水源地。至明清,玉泉水系成为北京城惟一的地表水源地,南长河则是向京城输水的重要通道。中华人民共和国建立后,开挖永定河引水渠和京密引水渠,把官厅、密云两大水库之水引入玉渊潭、昆明湖。

河流

|

高梁河又名高梁水。水有二源,首见于《水经注》:“水出蓟城西北平地,泉流东注,径燕王陵北,又东径蓟城北,又东南流。”即把一部分灅水(今永定河水)从梁山(今石景山区金顶山)南,引入高梁河为上源。两水在白石桥附近汇合,又东流至德胜门一带分两支,一支向南过“三海”、天安门、天坛,再东南流。另一支沿今北护城河向东,经坝河至通州入温榆河。金、元以后高梁河上源被南长河所代替,仅从紫竹院东流至高梁桥一段仍保留高梁河名称。 |

|

北长河位于玉泉山东,是向昆明湖输水和向清河排洪的河道。输水属通惠河水系,排洪属清河水系。起自玉泉山北闸,终于青龙闸,长2千米。北长河是古代帝王往游于西湖和玉泉山之间的龙舟水道。1966年京密引水渠建成后,青龙闸废。1977年昆明湖分流工程借用北长河一部分河道,终点改至三院闸的颐和园分水闸,河长缩短为1.2千米。流域面积3.4平方千米。 |

|

南长河又名玉河,起点为昆明湖出水口的绣漪闸,南流至麦庄桥,折向东南,终点为北护城河的三岔口,全长10.8千米。金代建都北京后,修建了以西山泉流为主要水源的河道,后经元代扩大和完善成为通惠河上游水源。几百年来一直是北京城供水的主要水道,堪称北京城的生命线。1965年京密引水渠借用其绣漪桥至长春桥3.1千米的河道,起点改在京密引水渠长河闸。 |

|

清河因水质清冽故名。清河从安河闸起东北流,经肖家河、朱房村、清河、河北村、立水桥、沈家村、沙子营后入温榆河,长28千米,流域面积150平方千米。清河水源有二:一是西山之山洪及泉水沿北旱河进入,二是玉泉山泉水沿北长河进青龙闸在安河桥汇入。1978年治理清河,裁弯取直河道,缩短为23.7千米,海淀区境内长12.5千米。 |

|

小月河原小月河源于德胜门外关厢,沿德昌公路西侧向北经马甸至清河入清河。1985年进行扩建治理,将原小月河及西北土城沟组合称小月河。现小月河起自明光寺学院路雨水下水道出口,经黄亭子、祁家豁子沿德昌公路西侧向北至清河入清河。小月河长10.25千米,流域面积27平方千米。 |

|

南沙河温榆河支流,发源于苏家坨镇鳌鱼沟,汇沙涧、柳林、周家巷、东埠头、章村、崔家窑六大排洪沟水,东流至东玉河村北出海淀区境,再东流与北沙河交汇,同入沙河水库,出水库后入温榆河。主河道自京密引水渠至海淀区、昌平县交界处长16千米,流域面积210.1平方千米。是山后地区主要排洪河道。 |

|

北沙河位于海淀区最北端,其中段为海淀区与昌平区界河。北沙河是温榆河支流,元代称“双塔河”,古代曾是漕运河道。源于昌平县四家庄,东南流,于双塔村西北进入海淀区,再东南流至梅所屯东北出海淀区界。又左汇虎峪沟、东沙河水东流入沙河水库。海淀区境内长7.1千米,流域面积3.4平方千米。 |

|

莲花河位于海淀区最南端,广安门西,古称洗马沟。源于莲花池水,东南流,是古蓟城的供水河流,金建中都曾将其圈入城中。明代将其截入南护城河,纳入通惠河水系。1952年,在莲花池以西沿丰台与海淀区分界处开挖8.54千米长的“新开渠”,以排放石景山区一带雨、污水。1953年治理莲花河时与南护城河脱离,直接汇入凉水河。海淀区境内长度4.76千米,流域面积9.31平方千米。 |

湖泊

|

昆明湖位于颐和园内,北依万寿山,南向平野。初为自然湖泊,源于玉泉诸水,古称“七里泊”、“瓮山泊”、“大泊湖”、“西湖”。元代,郭守敬引白浮泉及西山诸泉汇入,并扩大疏浚,成为向京城供水的一座蓄水库。清乾隆年间将西湖向东、南两面扩展,周长30多里,成为北京最早、最大的人工水库。乾隆十五年(1750年),更名为“昆明湖”,是颐和园的主要景区,占全园面积的3/4。 |

|

福海位于圆明园内,面积在园区诸湖泊中最大,为34.48万平方米。咸丰十年(1860)英、法联军烧毁圆明园,水系逐渐淤塞。1984年整修圆明园,疏浚福海,逐渐修复水系,1995年园内水面面积恢复至80万平方米。 |

|

紫竹院湖位于紫竹院公园内,水域面积15.5万平方米。初为天然湖泊,后因湖旁建有“紫竹禅院”庙宇得名。湖底洼地有泉涌出,是古高梁河发源地之一。因南长河广源闸段水位落差较大,船只难于直航,该湖便辟为藏御舟的别港,后因湖泊逐渐淤高,被垦为稻田。1953年3月,改造治理紫竹院,废田还湖,建进、退水渠,设进、退水闸,使湖水与南长河相通。 |

|

玉渊潭东临钓鱼台,西临西三环中路,东西长1500米,南北宽处300米,总面积44万平方米。初为天然湖泊,是古蓟城和金中都的供水源地,元代时水面10顷有余。清乾隆年间,疏挖南旱河流经玉渊潭,并扩大水面,建出水闸,使玉渊潭成为北京城西部蓄水调洪湖泊。 |

名泉

海淀区历史上名泉众多,随着时代发展,很多于20世纪70年代断流干涸,如玉泉、万泉、双清泉、黑龙潭泉、温泉等。

|

卓锡泉又名水泉,是碧云寺水泉院里清泉。泉出石根,冬夏不涸,水质甘甜爽口,缓流淙淙若琴声。泉水汇而为池,清澈可以照人。 |

|

灵泉位于大觉寺。大觉寺初名清水院,寺因泉名。泉旁所立明碑“灵泉”。泉水源自后山,伏流地下,出露后汇入龙潭池中。池中置有笔架形小山,腰部有洞,泉水从石龙口喷出流入洞穴,形成“喷泉射窦”景观。池中之水又分南北两股顺山势蜿蜒流淌,似“二龙戏珠”,最后通过石刻水兽之口流入山门内功德池中。 |

|

金山泉因源出北安河村西3千米的金山寺山门前石隙,故名。泉水清凉甘甜,为京西名泉之一。金山泉流量稳定,常年不减,日出水300立方米左右。 |

植被条件

|

高梁河又名高梁水。水有二源,首见于《水经注》:“水出蓟城西北平地,泉流东注,径燕王陵北,又东径蓟城北,又东南流。”即把一部分灅水(今永定河水)从梁山(今石景山区金顶山)南,引入高梁河为上源。两水在白石桥附近汇合,又东流至德胜门一带分两支,一支向南过“三海”、天安门、天坛,再东南流。另一支沿今北护城河向东,经坝河至通州入温榆河。金、元以后高梁河上源被南长河所代替,仅从紫竹院东流至高梁桥一段仍保留高梁河名称。 |

|

北长河位于玉泉山东,是向昆明湖输水和向清河排洪的河道。输水属通惠河水系,排洪属清河水系。起自玉泉山北闸,终于青龙闸,长2千米。北长河是古代帝王往游于西湖和玉泉山之间的龙舟水道。1966年京密引水渠建成后,青龙闸废。1977年昆明湖分流工程借用北长河一部分河道,终点改至三院闸的颐和园分水闸,河长缩短为1.2千米。流域面积3.4平方千米。 |

|

南长河又名玉河,起点为昆明湖出水口的绣漪闸,南流至麦庄桥,折向东南,终点为北护城河的三岔口,全长10.8千米。金代建都北京后,修建了以西山泉流为主要水源的河道,后经元代扩大和完善成为通惠河上游水源。几百年来一直是北京城供水的主要水道,堪称北京城的生命线。1965年京密引水渠借用其绣漪桥至长春桥3.1千米的河道,起点改在京密引水渠长河闸。 |

|

清河因水质清冽故名。清河从安河闸起东北流,经肖家河、朱房村、清河、河北村、立水桥、沈家村、沙子营后入温榆河,长28千米,流域面积150平方千米。清河水源有二:一是西山之山洪及泉水沿北旱河进入,二是玉泉山泉水沿北长河进青龙闸在安河桥汇入。1978年治理清河,裁弯取直河道,缩短为23.7千米,海淀区境内长12.5千米。 |

|

小月河原小月河源于德胜门外关厢,沿德昌公路西侧向北经马甸至清河入清河。1985年进行扩建治理,将原小月河及西北土城沟组合称小月河。现小月河起自明光寺学院路雨水下水道出口,经黄亭子、祁家豁子沿德昌公路西侧向北至清河入清河。小月河长10.25千米,流域面积27平方千米。 |

|

南沙河温榆河支流,发源于苏家坨镇鳌鱼沟,汇沙涧、柳林、周家巷、东埠头、章村、崔家窑六大排洪沟水,东流至东玉河村北出海淀区境,再东流与北沙河交汇,同入沙河水库,出水库后入温榆河。主河道自京密引水渠至海淀区、昌平县交界处长16千米,流域面积210.1平方千米。是山后地区主要排洪河道。 |

|

北沙河位于海淀区最北端,其中段为海淀区与昌平区界河。北沙河是温榆河支流,元代称“双塔河”,古代曾是漕运河道。源于昌平县四家庄,东南流,于双塔村西北进入海淀区,再东南流至梅所屯东北出海淀区界。又左汇虎峪沟、东沙河水东流入沙河水库。海淀区境内长7.1千米,流域面积3.4平方千米。 |

|

莲花河位于海淀区最南端,广安门西,古称洗马沟。源于莲花池水,东南流,是古蓟城的供水河流,金建中都曾将其圈入城中。明代将其截入南护城河,纳入通惠河水系。1952年,在莲花池以西沿丰台与海淀区分界处开挖8.54千米长的“新开渠”,以排放石景山区一带雨、污水。1953年治理莲花河时与南护城河脱离,直接汇入凉水河。海淀区境内长度4.76千米,流域面积9.31平方千米。 |

自然灾害

|

昆明湖位于颐和园内,北依万寿山,南向平野。初为自然湖泊,源于玉泉诸水,古称“七里泊”、“瓮山泊”、“大泊湖”、“西湖”。元代,郭守敬引白浮泉及西山诸泉汇入,并扩大疏浚,成为向京城供水的一座蓄水库。清乾隆年间将西湖向东、南两面扩展,周长30多里,成为北京最早、最大的人工水库。乾隆十五年(1750年),更名为“昆明湖”,是颐和园的主要景区,占全园面积的3/4。 |

|

福海位于圆明园内,面积在园区诸湖泊中最大,为34.48万平方米。咸丰十年(1860)英、法联军烧毁圆明园,水系逐渐淤塞。1984年整修圆明园,疏浚福海,逐渐修复水系,1995年园内水面面积恢复至80万平方米。 |

|

紫竹院湖位于紫竹院公园内,水域面积15.5万平方米。初为天然湖泊,后因湖旁建有“紫竹禅院”庙宇得名。湖底洼地有泉涌出,是古高梁河发源地之一。因南长河广源闸段水位落差较大,船只难于直航,该湖便辟为藏御舟的别港,后因湖泊逐渐淤高,被垦为稻田。1953年3月,改造治理紫竹院,废田还湖,建进、退水渠,设进、退水闸,使湖水与南长河相通。 |

|

玉渊潭东临钓鱼台,西临西三环中路,东西长1500米,南北宽处300米,总面积44万平方米。初为天然湖泊,是古蓟城和金中都的供水源地,元代时水面10顷有余。清乾隆年间,疏挖南旱河流经玉渊潭,并扩大水面,建出水闸,使玉渊潭成为北京城西部蓄水调洪湖泊。 |

自然资源

|

卓锡泉又名水泉,是碧云寺水泉院里清泉。泉出石根,冬夏不涸,水质甘甜爽口,缓流淙淙若琴声。泉水汇而为池,清澈可以照人。 |

|

灵泉位于大觉寺。大觉寺初名清水院,寺因泉名。泉旁所立明碑“灵泉”。泉水源自后山,伏流地下,出露后汇入龙潭池中。池中置有笔架形小山,腰部有洞,泉水从石龙口喷出流入洞穴,形成“喷泉射窦”景观。池中之水又分南北两股顺山势蜿蜒流淌,似“二龙戏珠”,最后通过石刻水兽之口流入山门内功德池中。 |

|

金山泉因源出北安河村西3千米的金山寺山门前石隙,故名。泉水清凉甘甜,为京西名泉之一。金山泉流量稳定,常年不减,日出水300立方米左右。 |

水资源

海淀区受地质、气候、地形诸因素影响,土壤具多样性:

山地垂直带明显,棕壤及地带性褐土交错分布。山地自高到低,土壤分山地棕壤、淋溶褐土、普通褐土、潮褐土、褐潮土、潮土等类。山后倾斜平原广泛分布潮土。山前平原褐土与洼地水稻土相连。

野生植物

海淀区受地貌、气候、土壤的影响,从山区到平原,植被具较明显的分带特征。

海拔较高地方分布着中生、耐瘠薄、抗寒性较强乔灌木及草本。山坡地上线主要是野生草本群落、杂灌木及少量次生林植被。下线为人工林、果树、野生杂草和灌木丛。

野生动物

海淀区历史上主要自然灾害有地震、干旱、洪涝、大风、冰雹、虫害等。

矿产资源

人口

海淀区地表水资源:京密引水渠和永定河引水渠通水后,每年向海淀区供水0.6—0.8亿立方米,最多年供水达1亿立方米。北沙河与莲花河多年平均总入境水量为0.26亿立方米。

海淀区地表水资源:京密引水渠和永定河引水渠通水后,每年向海淀区供水0.6—0.8亿立方米,最多年供水达1亿立方米。北沙河与莲花河多年平均总入境水量为0.26亿立方米。

地下水资源:地下水占海淀区多年平均用水量的80%。平原区地下水资源按贫富可分为三个水文地质单元:

一、四季青地区为富水区,面积约130平方千米。

二、清河地区为次富水区,面积100平方千米。

三、山后地区为贫水区,面积130平方千米。

2021年全年水资源总量1.9亿立方米,比上年增长1.2%。全年总用水量3.2亿立方米,比上年增长8.6%,其中生活用水2.5亿立方米,增长10.6%;工业用水824万立方米,增长5.8%;农业用水341万立方米,下降24.2%。[6]

人口概况

据《北京植物志》载,海淀区共有野生植物3门2纲111科614种。其中蕨类植物门9科20种,裸子植物门2科2种;被子植物门,双子叶植物纲81科426种,单子叶植物19科166种。

民族概况

哺乳纲:主要有狼、狐、猪獾、狗獾、家蝠、草兔、刺猬、岩松鼠、狍子。

鸟纲:主要有乌鸦、喜鹊、灰喜鹊、山鸡、啄木鸟、猫头鹰、苍鹰、家燕、山雀、家雀。

爬行纲:主要有草蛇、蝮蛇、锦蛇。

两栖纲:主要有青蛙、林蛙、蟾蜍。

政治

泥炭:主要分布在温泉、冷泉、苏家坨一带,储量约为340万吨。

砖用黏土矿:广泛分布在平原区,区内最大的黏土矿是西六里屯黏土矿,为中型工业矿床。

砂石矿:砂石矿主要分布于永定河流域;基岩碎石矿的主要矿物成分为方解石,含量为95%—98%,次为白云岩、石英和少量的磁铁矿,主要分布在温泉村南,储量为37.5万吨。

制灰灰岩矿:分布在海淀区温泉镇。其主要矿物成分为方解石,次为白云石、燧石,储量为40万吨。

花岗岩:分布在北安河至西山农场一带,车耳营地区花岗岩储量为127万立方米。

石墨矿:位于苏家坨镇南安河村,固定含碳量甚低,最高为43%,总储量为3万吨。

矿泉水:集中分布在四季青、温泉一带。

党委领导

政府领导

2012—2016年常住人口增量及增速

2012—2016年常住人口增量及增速

2021年年末全区常住人口313.0万人,比上年末减少0.2万人。其中,常住外来人口107.1万人,占常住人口的比重为34.2%。常住人口出生率5.28‰,死亡率4.16‰,自然增长率1.12‰。年末全区户籍人口244.1万人,比上年末增加3.2万人。[6]

政协领导

海淀区人口以汉族为主,少数民族共有55个,是北京市民族成分最多的地区,人口最多的少数民族为满族和回族。

人大领导

经济

王合生:区委书记[7]

李俊杰、杨仁全:区委副书记[11]

综合概述

李俊杰:区长[12][8]

林剑华、林航、张小川、岳立、徐振涛、程培衡、马光耀:副区长[13]

第一产业

刘勇:主席

赵小云、许云、李伟、曹先彬、安雪晖、叶培贵:副主席

张启兵:秘书长[14]

第二产业

刘长利:主任[15]

李泉、吴宝华、魏开锋、李卫华、赵晓光:副主任

第三产业

文化

2021年全年实现地区生产总值9501.7亿元,按不变价格计算,比上年增长8.8%。分产业看,第一产业实现增加值1.9亿元,增长18.1%;第二产业实现增加值831.3亿元,增长17.6 %;第三产业实现增加值8668.6亿元,增长8.0%。三次产业构成为0.02:8.75:91.23。[6]

2023年2月2日,从海淀区2022年地区生产总值突破万亿专题新闻发布活动上获悉,经初步统计,2022年海淀区实现地区生产总值10206.9亿元,占全市经济总量比重达24.5%,高于去年同期0.9个百分点。海淀区正式跨进“万亿俱乐部”,成为全国第二个经济总量破万亿元的市辖区、全国第一个破万亿的地市级区县。[16]

交通

稻香小镇稻田

稻香小镇稻田

2021年全区农业观光园87个,实现总收入9638.6万元,比上年增长12.9%。乡村旅游接待28.8万人次,比上年增长42.8%;实现总收入6058.5万元,比上年增长48.4%。全区实现农林牧渔业总产值4.3亿元,按现价计算,比上年增长10%。其中,农业实现产值2.3亿元,与上年增长46.9%。[6]

社会

中关村

中关村

工业

2021年全年规模以上工业企业实现工业总产值3162.9亿元, 比上年增长29.8%。其中,计算机、通信和其他电子设备制造业实现产值2260.1亿元,比上年增长33.5%。高技术制造业实现产值2482.6亿元,比上年增长33.2%。

建筑业

2021年全区具有资质等级的总承包和专业承包建筑业企业完成建筑业总产值1436.5亿元,比上年下降29.1%。其中,在本市完成产值505.9亿元,比上年增长1.5%。实现竣工产值739.2亿元,比上年增长6.5%。[6]

人民生活

颐和园

颐和园

财政收入

2021年区级一般公共预算收入完成490.2亿元,比上年增长8.0%。其中,增值税152.9亿元,增长1.9%;企业所得税108.6亿元,增长25.9%。

金融

2021年全区各类金融机构达3546家,其中银行机构737家,保险机构174家,证券机构155家。年末全区中资银行人民币存款余额39384.0亿元,其中个人存款9246.7亿元。人民币贷款余额12181.2亿元,其中短期贷款3818.9亿元,中长期贷款8097.2亿元。

固定资产投资

2021年全年固定资产投资(不含农户)比上年增长10.8%。按产业分,第二产业投资下降38.0%;第三产业投资增长11.9%,其中,信息传输、软件和信息技术服务业增长43.5%。按构成分,建安工程投资增长5.2%,设备工器具购置投资增长89.8%。

房地产开发

2021年全年房地产开发投资比上年增长23.6%。年末全区房屋施工面积1086.2万平方米,比上年末下降11.7%,其中,本年新开工面积128.0万平方米,下降43.5%。房屋竣工面积304.8万平方米,增长31.1%。商品房销售面积100.5万平方米,增长57.9%。

市场消费

2021年全年实现社会消费品零售总额2920.8亿元,比上年增长7.5%。其中,限额以上商业企业实现零售额1775.0亿元,占全区社会消费品零售总额的60.8%。

对外经济

2021年全区进出口总额490.6亿美元,比上年增长23.5%。其中进口额263.4亿美元,增长20.8%;出口额227.2亿美元,增长26.8%。全年吸收合同外资148.2亿美元,比上年增长202.2%;实际利用外资额62.4亿美元,增长10.3%。[6]

劳动就业

北京面人郎

国家级非遗。

“北京面人郎”创始人为郎绍安,已有百年历史,是具有北京地域特色的面塑艺术派别。其作品题材广泛、造型生动、装饰简洁、技艺精湛。

传统插花

国家级非遗。

“传统插花”萌芽于春秋战国时期,已有三千多年历史。受传统哲学、审美等因素影响,形成了崇尚自然、富于诗情画意、擅长线条造型等风格与特征,并对日本花道及近现代西方插花产生了深远影响。

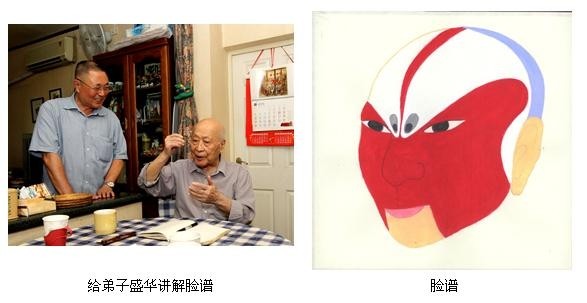

彩塑京剧脸谱

北京市非遗。

杨玉栋自小钟爱京剧脸谱艺术,1960年考入北京工艺美术学校,学习“泥人张”泥塑艺术。其作品色彩层次丰富,不拘泥于传统,并成功制作了“武生”、“丑角”等各种行当的脸谱。

颖拓艺术

海淀区非遗。

“颖拓艺术”脱胎于唐宋以来的中国传统拓片艺术。清末民初,由姚华创立后,经五代人传承至今。宋致中得前人真传,其作品韵味独特,立体效果强。

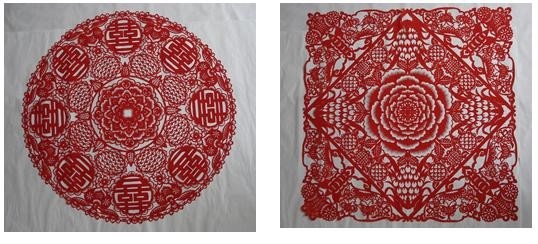

团花剪纸

海淀区非遗。

“团花剪纸”传承人张凤琴,作品常以团花、动物及各种传统的吉祥物为创作题材,具有浓郁的民间艺术风格。代表作品《前程似锦》、《福满乾坤》等多次在国际剪纸艺术展上获奖。

金属锻錾

海淀区非遗。

“金属锻錾”是以金、银、铜等金属为材料,采用锻打、錾刻等大小近40道复杂工序来制作艺术品的技艺。靳増明自幼受家庭熏陶,制作了《清明上河图》、《虢国夫人游春图》等大量精美的铜版作品。

面塑

海淀区非遗。

面塑源于民间的祭祀和节令风俗活动,是由“花供”演变过来的。潘大鸿自幼喜欢面塑,师从山东济南面塑艺术大师何晓铮,作品风格标新立异、不拘泥于形式。

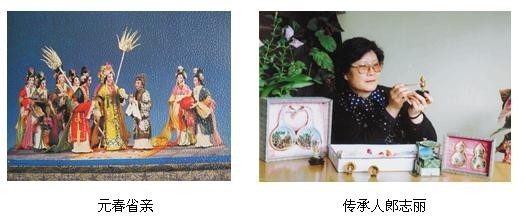

北京绢人

海淀区非遗。

绢人是美术人形的一种类别。齐聪颖1963年进入北京绢人厂,师从宋翠珍、葛敬安、张琴等老一辈艺术家,作品有历代仕女、戏曲人物、菩萨、京剧脸谱等,做工精细、形象逼真,多次在国内外获奖。

面人汤面塑(海淀分支)

海淀区非遗。

“面人汤面塑”创始人汤子博,在传统的签举式面人基础上,创制了托板式面塑。第三代传人冯洁将“面人汤”继承发展创新。

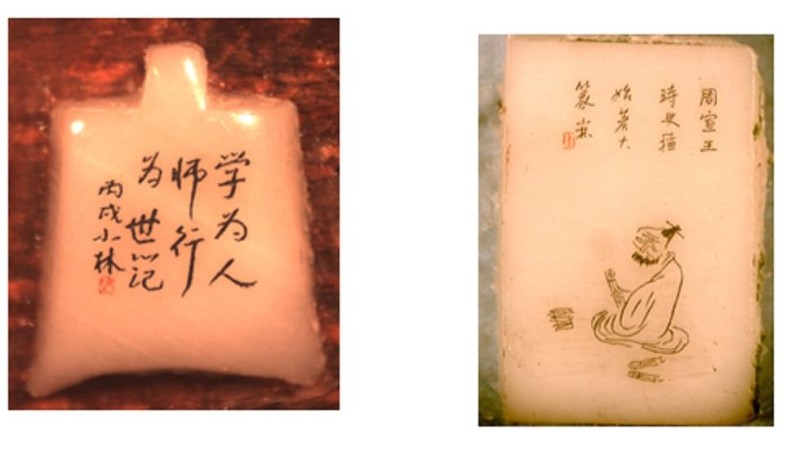

平刻微雕

海淀区非遗。

微雕的微刻艺术,是指在发丝、米粒、象牙等材质上进行精雕细刻的技术,被誉为“鬼斧神工”。陈小林先后师从启功学习书法,师从陈石品学习象牙微刻,形成了见刀有笔、二者相间的风格。

传统美术

海淀区非遗。

张晓林家传北京民俗剪纸起源于民国初年,已近百年。其作品继承和发展了老北京剪纸的民俗风味,构思大气、寓意深刻。巨型团花剪纸《奥运之光照中华》被中国体育博物馆收藏。

京剧脸谱(刘派)

海淀区非遗。

刘曾复自幼喜欢脸谱,曾向钱金福、钱宝森、王福山、侯喜瑞等京剧名家学习脸谱画法,被誉为“当代京剧脸谱界的齐白石”。由于京剧剧目锐减,许多舞台脸谱已无人知晓,抢救性收集整理尤为紧迫。

京绣(海淀分支)

海淀区非遗。

清末,老艺人梁枝跟随刺绣大师学习京绣,并传承后人,已有百年历史。第五代传承人刘静琦十几岁跟随刺绣大师梁淑平学习刺绣技艺,作品绢秀高雅,绣工精巧细腻。

面塑(郎派)

海淀区非遗。

贾会珍师从中国面塑大师、郎派面塑传人张宝琳,作品表情动作传神,体态优美,颜色艳丽,《四美图》被收入北京民协主编的《华夏风韵民间艺术展》一书。

京派内画鼻烟壶

海淀区非遗。

内画是将传统的书画艺术和内画工艺结合在一起,中国特有的传统工艺品种,已有近二百年的历史。铁华师从内画大师刘守本,继承了内画传统,保持了京派内画古朴典雅的风格。

齐派篆刻

海淀区非遗。

齐白石不仅是著名的书画大师,也是一位篆刻大师。宋致中得到齐白石的弟子刘淑度的真传,深得齐派篆刻中刀法、篆法、章法的精髓。

社会保障

海淀区截止2016年末,海淀区共有各级市政道路3148条,道路总长1510.3千米,其中快速路97.4千米,占6%;主干路157.2千米,占10%;次干路575.1千米,占38%;支路680.5千米,占46%。北京三、四、五、六环路和地铁1、4、10、13号线贯穿海淀区境。

海淀区截止2016年末,海淀区共有各级市政道路3148条,道路总长1510.3千米,其中快速路97.4千米,占6%;主干路157.2千米,占10%;次干路575.1千米,占38%;支路680.5千米,占46%。北京三、四、五、六环路和地铁1、4、10、13号线贯穿海淀区境。

科技事业

教育事业

2021年全年全区居民人均可支配收入93478元,比上年增长7.8%。全年全区居民人均消费支出57482元,比上年增长12.3%。[6]

文化事业

2021年年末实有登记失业人数14609人,其中,城镇户籍登记失业人员14527人,农村户籍登记失业人员82人。全区城镇登记失业率为1.97%;城镇登记失业人员就业率65.07%,比上年提高10.76个百分点。[6]

体育事业

2021年年末参加基本养老、基本医疗、生育、失业和工伤保险人数分别为317.2万人、328.0万人、220.3万人、267.8万人和248.3万人,分别比上年末增长13.1万人、3.1万人、0.3万人、9.3万人和4.8万人。

2021年年末参加城乡居民养老保险人数3.5万人。

2021年全区享受最低生活保障的城市居民为63243人次,享受最低生活保障的农村居民为307人次。[6]

2020年2月12日,被民政部和财政部共同确定为第五批中央财政支持开展居家和社区养老服务改革试点地区。[17]

医疗卫生

2021年全区专利授权量为7.2万件,比上年增长17.7%。其中,发明专利授权量为4.0万件,增长19.6%。全年登记技术合同6.1万项,技术合同成交总额2920.8亿元,增长43.2%。[6]

基础建设

北京大学

北京大学

2021年全区共有普通中学87所,在校生11.8万人,毕业生3.1万人。小学89所,在校生18.7万人,毕业生2.7万人。幼儿园223所,在园幼儿7.8万人。中等职业学校8所,在校生7003人,毕业生1768人。特殊教育在校生485人,毕业生125人。

2021年全区中小学幼儿园共有教职工4.2万人,其中特级教师、市级骨干教师和市级学科带头人共573人。35岁以下教师占比43.8%;高级以上职称教师占比18.2%。[6]

| 2016年海淀区境内高校 | |||

|---|---|---|---|

中国地质大学 |

北京信息科技大学 |

北京外国语大学 |

中国农业大学 |

北京邮电大学 |

北京理工大学 |

北京语言大学 |

北京大学 |

北京工商大学 |

北京航空航天大学 |

北京交通大学 |

北京科技大学 |

北京林业大学 |

北京师范大学 |

北京体育大学 |

北京舞蹈学院 |

清华大学 |

首都师范大学 |

首都体育学院 |

北京电影学院 |

中国矿业大学 |

中国劳动关系学院 |

中国青年政治学院 |

中国人民大学 |

| 中央财经大学 | 中央民族大学 | ||

环境保护

| 2016年海淀区境内高校 | |||

|---|---|---|---|

中国地质大学 |

北京信息科技大学 |

北京外国语大学 |

中国农业大学 |

北京邮电大学 |

北京理工大学 |

北京语言大学 |

北京大学 |

北京工商大学 |

北京航空航天大学 |

北京交通大学 |

北京科技大学 |

北京林业大学 |

北京师范大学 |

北京体育大学 |

北京舞蹈学院 |

清华大学 |

首都师范大学 |

首都体育学院 |

北京电影学院 |

中国矿业大学 |

中国劳动关系学院 |

中国青年政治学院 |

中国人民大学 |

| 中央财经大学 | 中央民族大学 | ||

旅游

2018年末区属公共图书馆总藏量163.1万册,全年借阅人次344.0万人次;文化馆组织文艺活动549次;博物馆举办展览7次,参观人数共计4.6万人次。

历史古迹

2021年全区公共体育场地共有372个;全民健身工程1532个;群众参与各类体育活动39.3万人次。全区运动员共获得全国性比赛及北京市级比赛奖牌794枚,其中金牌285枚,银牌251枚,铜牌258枚。[6]

旅游名胜

中国人民解放军总医院

中国人民解放军总医院

2021年全区共有卫生机构1361个,比上年末增加108个,其中,医院101个,社区卫生服务中心50个。共有卫生技术人员4.01万人,其中执业医师1.55万人,注册护士1.78万人。医疗机构总诊疗3166.48万人次。婴儿死亡率1.35‰。全年报告甲乙类传染病发病率87/10万。[6]

红色景点

2016年,海淀区完成唐家岭、六郎庄等8个市级挂账重点村改造,以及双泉堡、西小口、玲珑巷、五路居等重点地区整治任务,实现北部17个行政村搬迁腾退。大工村再生能源发电厂开始运营,地铁10号线二期等4条轨道线路开通,新增轨道交通运营里程37.7千米;西北旺南路等70余条道路建成通车,新增道路通车里程107千米。完成上地环岛等101项疏堵工程,优化翠微路等55千米道路微循环,新增停车位3.6万个。

著名人物

2021年全区城市污水处理率为99.5%,与上年提高0.2个百分点。细颗粒物(PM2.5)年均浓度33微克/立方米,下降8.3%;二氧化硫(SO2)、二氧化氮(NO2)和可吸入颗粒物(PM10)年均浓度分别为3微克/立方米、31微克/立方米和54微克/立方米。

2021年城市绿化覆盖率为51.37%,比上年提高0.15个百分点。全区人均公园绿地面积为14.63平方米,比上年增加0.64平方米。[6]

荣誉

海淀区历史悠久,名胜古迹众多,有“神皋佳丽”、“都下宝地”的美誉,形成了以“三山五园”为代表的古典园林区,有不可移动文物314处。

词条图册

|

颐和园占地约290公顷,是以昆明湖、万寿山为基址,杭州西湖为蓝本,汲取江南园林的设计手法而建成的一座大型皇家山水园林是古代园林,也是现存最完整的一座皇家行宫御苑,被誉为“皇家园林博物馆”。[18]乾隆十五年,颐和园前身清漪园建成;咸丰十年,清漪园被英法联军焚毁;光绪十四年重建,改称颐和园;光绪二十六年,颐和园又遭“八国联军”破坏。1998年11月列入《世界遗产名录》;2007年5月8日批准为国家5A级旅游景区。 |

|

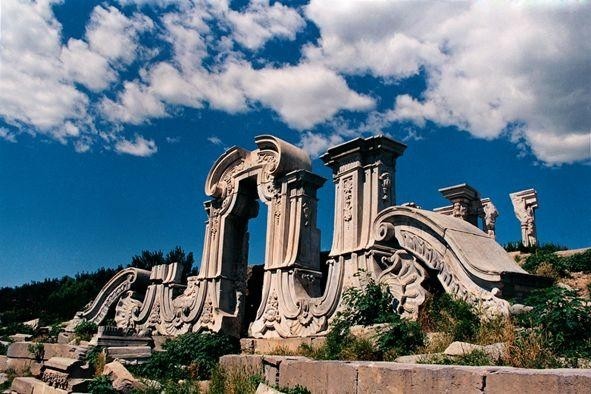

圆明园遗址公园圆明园由圆明园、长春园和万春园组成,也称圆明三园,是清代皇家园林之一,面积5200余亩,150余景,有“万园之园”之称。圆明园始建于康熙四十六年(1708年),在第二次鸦片战争中被英法联军焚毁,现仅存遗址。圆明园规模宏伟,运用了各种造园技巧,融会了各式园林风格,是中国园林艺术史上的顶峰作品。 |

|

香山公园占地188公顷,是一座具有山林特色的皇家园林。香山红叶驰名中外,1986年被评为“新北京十六景”之一。香山公园始建于金大定二十六年(1186年),曾为京西寺庙之冠,清乾隆十年(1745年)大兴土木建成名噪京城的二十八景,京西著名的“三山五园”中,香山公园即占一山(香山)一园(静宜园)。咸丰十年(1860年)和光绪二十六年(1900年)先后两次被西方列强焚毁,1956年开辟为人民公园。 |

|

玉泉山山名源于东麓之名泉——玉泉。玉泉之盛名始于金代,金章宗明昌年间始定的“燕京八景”之一“玉泉垂虹”指的就是玉泉。清乾隆年间,认为玉泉像济南的趵突泉,因此,重新定名为“玉泉趵突”。泉旁立有两座石碑,左刻乾隆御书“天下第一泉”,右刻御制汪由敦所书《玉泉山天下第一泉记》全文。 |

|

碧云寺位于海淀区香山公园北侧,西山余脉聚宝山东麓,是一组布局紧凑、保存完好的园林式寺庙。相传碧云寺原为金章宗玩景楼旧址,明武宗正德十一年,御马监太监于经扩建碧云寺。明熹宗天启三年,魏忠贤再度扩建碧云寺。1925年3月孙中山先生逝世,停灵在碧云寺普明妙觉殿,现改称“孙中山纪念堂”。 |

|

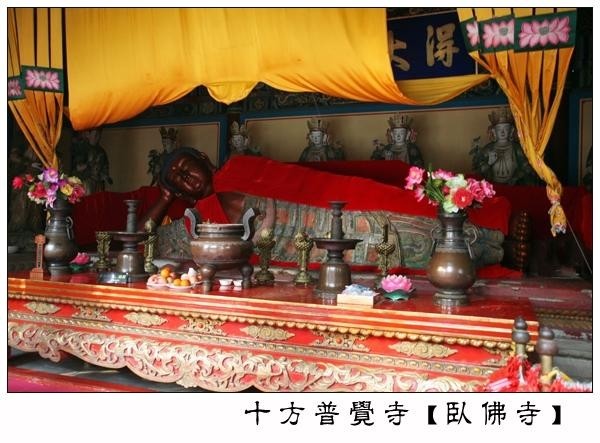

十方普觉寺俗称卧佛寺,位于海淀区香山寿安山南,始建于唐,清雍正十二年(1734年)大修后赐名“十方普觉寺”。全寺规模宏大,总体布局和建筑配置一定程度上保留了唐宋寺院的特点。卧佛殿内的铜质卧佛为元代遗存,长5.3米,高1.6米,重4吨,头朝西面,面向南,铸造精良,是中国现存最大的铜质卧佛,具有较高价值,也是科技史研究的重要实物资料。 |

|

大觉寺又称西山大觉寺,大觉禅寺,位于海淀区阳台山,始建于辽代咸雍四年(1068年),称清水院,金代为金章宗西山八大水院之一,后改名灵泉寺,明重建后改为大觉寺。大觉寺以清泉、古树、玉兰、环境优雅而闻名,寺内玉兰花与法源寺的丁香花、崇效寺的牡丹花被称为北京三大花卉寺庙。 |

|

大钟寺位于海淀区北三环西路,寺内明代大钟名为华严钟,通高6.75米,外径3.3米,重约46.5吨,有“钟王”之称。钟内外铸满佛教经咒17种,总计22万7千余字。相传为明初书法家沈度的手笔,是明初馆阁体书法艺术的代表作,内容为明成祖朱棣御制为主的8种佛经。字形恭楷端正,古朴遒劲,有极高的艺术价值,是难得的国宝。大钟铸造精致,造型奇特,钟声节奏明快幽雅,体现了中国古代高超的冶炼技术。 |

|

真觉寺又名五塔寺,始建于明永乐年间。永乐初年,印度高僧班迪向明成祖献金佛像五尊和金刚宝座规式,成祖封其为国师,并建此寺。真觉寺有塔五座,为金刚宝座规格。塔建于高台(即金刚宝座)之上,五塔表示五方佛主,故真觉寺俗称五塔寺。1961年,真觉寺的金刚宝座被列为全国首批重点文物保护单位,并进行三次整修,恢复了历史原貌。 |

-

北京海淀永泰福朋喜来登酒店

2025-09-25 18:43:08 查看详情 -

北京市海淀区卫生学校

2025-09-25 18:43:08 查看详情 -

北京市海淀区群英小学

2025-09-25 18:43:08 查看详情 -

北京市海淀区教师进修学校

2025-09-25 18:43:08 查看详情 -

北京市海淀区创意产业协会

2025-09-25 18:43:08 查看详情 -

海淀区文化创意产业协会

2025-09-25 18:43:08 查看详情

求购

求购