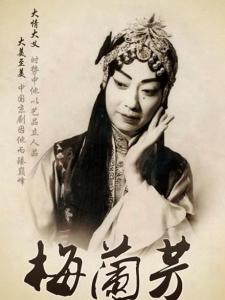

- 梅兰芳

梅兰芳

人物生平

早年经历

1894年10月22日,出生在北京前门外李铁拐斜街一座梨园世家的旧居。[3]

1899年,梅兰芳在北京百顺胡同附近一家私塾读书。

1902年,正式拜吴菱仙为师,学习青衣戏,学的第一出戏是《战蒲关》,后又学习了《二进宫》、《三娘教子》等共约三十余出戏。

演艺经历

1904年8月17日(农历7月7日),在北京“广和楼”戏馆第一次登台,在《长生殿·鹊桥密誓》里演织女。

1907年,梅兰芳家从百顺胡同移居卢草园。正式搭班“喜连成”演出。

1912年,第一次与谭鑫培同台演出,演出剧目《桑园寄子》。

1913年,10月31日接受上海许少卿邀请首次赴上海演出(是梅兰芳第一次离开北京)。11月16日第一次贴演扎靠戏《穆柯寨》也是他第一次唱大轴戏。本年,开始研究新腔并学习昆曲。全家移居北京鞭子巷三条。

1914年1月,在庆丰堂与王蕙芳同拜陈德霖为师。本年,又先后从师乔蕙兰、李寿山、陈嘉梁学习昆曲。又从路三宝、王瑶卿学戏。7月至10月,在“翊文社”最初尝试创编了时装新戏《孽海波澜》。本年,梅兰芳对化装、头饰方面进行了改革。

梅兰芳1915年4月10日,在北京吉祥园上演创编时装新戏《宦海潮》;4月16日,在北京吉祥园上演创编时装新戏《邓霞姑》;10月31日,在北京吉祥园首演创编古装新戏《嫦娥奔月》[4]。第一次在京剧舞台上使用追光,梅兰芳则把灯光的作用向前推进了一步。本年,梅兰芳开始学习绘画,绘画老师画家王萝白。此后,又结识了画家陈师曾、金拱北、姚茫父、陈半丁、齐白石等。同时并与收藏家朱翼庵订交,广泛观赏书画和古器物。

梅兰芳1915年4月10日,在北京吉祥园上演创编时装新戏《宦海潮》;4月16日,在北京吉祥园上演创编时装新戏《邓霞姑》;10月31日,在北京吉祥园首演创编古装新戏《嫦娥奔月》[4]。第一次在京剧舞台上使用追光,梅兰芳则把灯光的作用向前推进了一步。本年,梅兰芳开始学习绘画,绘画老师画家王萝白。此后,又结识了画家陈师曾、金拱北、姚茫父、陈半丁、齐白石等。同时并与收藏家朱翼庵订交,广泛观赏书画和古器物。

1916年1月14日,在北京吉祥园上演创编的新戏《黛玉葬花》;4月19日--21日在北京吉祥上演创编时装新戏《一缕麻》。

1917年,梅兰芳创编了神话歌舞剧《天女散花》。

1918年,梅兰芳演出《游园惊梦》。梅派《游园惊梦》堪称中国戏曲艺苑中的奇葩。同年创编演出了《麻姑献寿》、《红线盗盒》。

1919年4月21--5月27日,应日本帝国剧场邀请,携同“喜群社”访问日本进行演出。先后在东京、大阪、神户等地演出;12月应近代实业家张謇邀请,第一次到江苏南通演出。

1920年,第一次拍摄无声电影《春香闹学》。

1921年年初,与杨小楼合作组织“崇林社”剧团。年末,与福芝芳结婚。

1922年2月15日,在北京第一舞台首演创编新戏《霸王别姬》;10月15日--11月22日应香港太平戏院邀请,率"承华社"剧团140余人赴港演出。

1923年,首创在京剧伴奏乐器中增加上二胡,使京剧音乐更加丰富;11月在北京开明戏院上演创编新戏《洛神》;11月在北京真光剧场上演创编新戏《廉锦枫》。

1924年5月,在北京寓所接待印度著名学者、诗人、作家泰戈尔;10月9日--11月22日,梅兰芳应日本帝国剧场社长邀请,第二次访问日本。先后在东京、大阪、京都等地演出。

1925年本年,创编新戏头本、二本《太真外传》。

1926年本年,创编新戏三本、四本《太真外传》。在北京东城无量大人胡同梅宅接待来访问的瑞典王储夫妇。

梅兰芳1927年本年,被评为京剧“四大名旦”之首。创编新戏《俊袭人》。经当时的银行家冯耿光证婚,梅兰芳迎娶了孟小冬。

梅兰芳1927年本年,被评为京剧“四大名旦”之首。创编新戏《俊袭人》。经当时的银行家冯耿光证婚,梅兰芳迎娶了孟小冬。

1928年4月6日,在北京中和戏院首演创编新戏《凤还巢》。

夏季,在北京编演了新戏全本《宇宙锋》。

本年,第二次赴香港演出。

1930年1月18日--7月,率“承华社”剧团部分演员经日本横滨、加拿大维多利亚赴美国演出。先后在西雅图、芝加哥、华盛顿、纽约、旧金山、洛杉矶、圣地亚哥、檀香山等地演出72天。

美国波摩拿学院、南加利福尼亚大学分别授予梅兰芳文学荣誉博士学位。

1931年5月,与余叔岩、齐如山、张伯驹等人创办“国剧学会”。本年,第三次率团赴香港演出;同年与孟小冬解除婚姻关系。

1933年,在上海天蟾舞台上演了创编新戏《抗金兵》。

1935年2月21日--4月21日,率剧团赴苏联演出访问。在苏联先后与戏剧大师斯坦尼拉夫斯基、布莱希特会面;4月--8月赴波兰、德国、法国、比利时、意大利、英国等国进行戏剧考察。后经埃及、印度回国。

1936年2月26日,在上海天蟾舞台上演了创编新戏《生死恨》。

1938年年初,携家眷和剧团演职员再次赴香港演出。全家留居香港。

1941年本年,蓄须明志,息影舞台。

1942年本年夏,由香港返回上海。从此,杜门谢客。

1945年10月,重新登台,在上海美琪大戏院与俞振飞合作演出了昆曲《断桥》、《游园惊梦》等剧目。

1948年6月--11月,在上海联华三厂拍摄彩色片《生死恨》。

1949年7月,出席中华全国第一次文学艺术工作者代表大会;9月30日,当选全国政协常务委员;10月1日,参加中华人民共和国和中央人民政府成立典礼活动。

1951年4月,任命梅兰芳为中国戏曲研究院院长;7月,全家从上海迁回北京,定居护国寺街1号。(现梅兰芳纪念馆)

1952年12月,出席在奥地利首都维也纳举行的世界人民和平大会。本年,与苏联著名舞蹈大师乌兰诺娃在北京会面。

1953年10月,梅兰芳当选中国戏剧家协会副主席。

1954年9月,梅兰芳当选中华人民共和国第一届全国人民代表。

1955年1月,任命梅兰芳为中国京剧院院长[5];4月,文化部、中国文联、中国戏剧家协会联合为梅兰芳周信芳举办了舞台生活50年纪念活动;2月--8月拍摄《梅兰芳舞台艺术》戏曲片,12月制作完成。

1956年5月26日--7月16日,应日本朝日新闻社等团体邀请,在周恩来总理直接关心和帮助下,组建了阵容最强大的访日京剧代表团,梅兰芳任团长。这也是梅兰芳第三次访问日本。先后在东京、九州、大阪、京都、名古屋等地演出。

1957年6月7日,国际舞蹈协会主席海尔格来到北京授予梅兰芳荣誉奖章。

1959年5月25日,在北京人民剧场上演创编新戏《穆桂英挂帅》。加入中国共产党

1960年1月21日,《游园惊梦》彩色电影片拍摄完成;4月15日,北京市人民委员会任命梅兰芳为梅剧团团长。

1961年5月31日,在中国科学院为科学家们演出《穆桂英挂帅》,这是梅兰芳在舞台生涯中的最后一次演出;7月9日,任命梅兰芳为中国戏曲学院院长。

人物逝世

1961年8月8日凌晨5时,梅兰芳在北京病逝。年仅67岁。

主要作品

传统戏曲

梅兰芳先生演出的传统戏中,大部分是正工青衣戏,均是他早年演出的,有些在戏中担任配角,个别剧目在中期仍有演出,有的还在国外演出过。这部分剧目有:

| 传统戏 | ||

|---|---|---|

| 《战蒲关》(又名《忠义节》)中的徐艳贞 | 《九更天》(又名《马义救主》)中的马义之女 | 《二度梅》(又名《落花园》)中的陈杏元 |

| 《岳家庄》中的岳云之姐 | 《搜孤救孤》中的程婴之妻 | 《春秋配》中的姜秋莲 |

| 《空谷番》中的姚梦兰 | 《摘缨会》中的许姬 | 《汾河湾》中的柳迎春 |

| 《别宫》中的孙尚香 | 《祭江》中的孙尚香 | 《南天门》(又名《走雪山》)中的玉姐 |

| 《红鬃烈马》(又名《素富贵》) | 《彩楼配》中王宝钏 | 《长坂坡》中的糜夫人 |

| 《赶三关》中的代战公主 | 《大登殿》中的王宝钏 | 《二本虹霓关》中的丫环 |

| 《四郎探母》中的铁镜公主 | 《女起解》中的苏三 | 《头本虹霓关》中的东方氏 |

| 《儿女英雄传》中的张金凤 | 《六五花洞》中的潘金莲 | 《八蜡庙》中的张桂兰 |

| 《打渔杀家》(又名《庆顶珠》)中的肖桂英 | 《游龙戏凤》(又名《梅龙镇》)中的李凤姐 | 《雁门关》(又名《南北台》)中的青莲公主 |

| 《穆柯寨》中的穆桂英 | 《天河配》中的织女 | 《四五花洞》中的潘金莲 |

| 《双金莲》中的潘金莲 | 《五花洞》中的潘金莲 | 《桑园会》中的罗敷女 |

| 《破洪州》中的穆桂英 | 《樊江关》中的薛金莲 | 《枪挑穆天王》中的穆桂英 |

| 《金针刺红蟒》(《混元盒》中一折)中的红蟒 | 《琵琶缘》(《混元盒》中一折)中的蝎子精 | 《审头刺汤》(又名《一捧雪》)中的雪艳 |

| 《法门寺》中的宋巧姣 | 《全部王宝钏》)中的王宝钏 | 《回荆州》中的孙尚香 |

| 《浣纱记》中的浣纱女 | 《桑园寄子》中的金氏 | 《美人计》中的孙尚香 |

| 《朱痕记》中的赵锦荣 | 《朱廉寨》中的马昭仪 | 《甘露寺》中的孙尚香 |

| 《延安关》中的双阳公主 | 《缇荣救父》中的缇荣 | 《六月雪》中的窦娥 |

| 《摘缨会》中的许姬 | 《煤山恨》中的周后 | 《珠砂痣》中的江氏 |

| 《孝感天》(又名《掘地见母》)中的共叔段 | 《宝莲灯》(又名《二堂舍子》)中的王桂英 | 《龙凤呈祥》(又名《全部美人计》)中的孙尚香 |

| 《孝义节》中的孙尚香 | 《截江夺斗》中的孙尚香 | 《梅玉配》中的苏玉莲 |

| 《打金枝》中的升平公主 | 《三击掌》中的王宝钏 | 《御碑亭》中的孟月华 |

| 《探寒窑》(又名《母女会》)中的王宝钏 | 《武家坡》中的王宝钏 | 《三娘教子》(又名《双官诰》、《王春娥》)中的王春娥 |

| 《祭塔》中的白素贞 | 《二进宫》中的李艳妃 | 《玉堂春》中的苏三 |

反串曲目

| 传统戏 | ||

|---|---|---|

| 《战蒲关》(又名《忠义节》)中的徐艳贞 | 《九更天》(又名《马义救主》)中的马义之女 | 《二度梅》(又名《落花园》)中的陈杏元 |

| 《岳家庄》中的岳云之姐 | 《搜孤救孤》中的程婴之妻 | 《春秋配》中的姜秋莲 |

| 《空谷番》中的姚梦兰 | 《摘缨会》中的许姬 | 《汾河湾》中的柳迎春 |

| 《别宫》中的孙尚香 | 《祭江》中的孙尚香 | 《南天门》(又名《走雪山》)中的玉姐 |

| 《红鬃烈马》(又名《素富贵》) | 《彩楼配》中王宝钏 | 《长坂坡》中的糜夫人 |

| 《赶三关》中的代战公主 | 《大登殿》中的王宝钏 | 《二本虹霓关》中的丫环 |

| 《四郎探母》中的铁镜公主 | 《女起解》中的苏三 | 《头本虹霓关》中的东方氏 |

| 《儿女英雄传》中的张金凤 | 《六五花洞》中的潘金莲 | 《八蜡庙》中的张桂兰 |

| 《打渔杀家》(又名《庆顶珠》)中的肖桂英 | 《游龙戏凤》(又名《梅龙镇》)中的李凤姐 | 《雁门关》(又名《南北台》)中的青莲公主 |

| 《穆柯寨》中的穆桂英 | 《天河配》中的织女 | 《四五花洞》中的潘金莲 |

| 《双金莲》中的潘金莲 | 《五花洞》中的潘金莲 | 《桑园会》中的罗敷女 |

| 《破洪州》中的穆桂英 | 《樊江关》中的薛金莲 | 《枪挑穆天王》中的穆桂英 |

| 《金针刺红蟒》(《混元盒》中一折)中的红蟒 | 《琵琶缘》(《混元盒》中一折)中的蝎子精 | 《审头刺汤》(又名《一捧雪》)中的雪艳 |

| 《法门寺》中的宋巧姣 | 《全部王宝钏》)中的王宝钏 | 《回荆州》中的孙尚香 |

| 《浣纱记》中的浣纱女 | 《桑园寄子》中的金氏 | 《美人计》中的孙尚香 |

| 《朱痕记》中的赵锦荣 | 《朱廉寨》中的马昭仪 | 《甘露寺》中的孙尚香 |

| 《延安关》中的双阳公主 | 《缇荣救父》中的缇荣 | 《六月雪》中的窦娥 |

| 《摘缨会》中的许姬 | 《煤山恨》中的周后 | 《珠砂痣》中的江氏 |

| 《孝感天》(又名《掘地见母》)中的共叔段 | 《宝莲灯》(又名《二堂舍子》)中的王桂英 | 《龙凤呈祥》(又名《全部美人计》)中的孙尚香 |

| 《孝义节》中的孙尚香 | 《截江夺斗》中的孙尚香 | 《梅玉配》中的苏玉莲 |

| 《打金枝》中的升平公主 | 《三击掌》中的王宝钏 | 《御碑亭》中的孟月华 |

| 《探寒窑》(又名《母女会》)中的王宝钏 | 《武家坡》中的王宝钏 | 《三娘教子》(又名《双官诰》、《王春娥》)中的王春娥 |

| 《祭塔》中的白素贞 | 《二进宫》中的李艳妃 | 《玉堂春》中的苏三 |

时装新戏

梅兰芳在中期演出中,曾在一些义务戏和堂会戏中,反串过各种角色,整理见到的有:

| 反串曲目 | ||

|---|---|---|

| 《辕门射戟》中的吕布(小生) | 《八蜡庙》中的黄天霸(武生) | 《镇潭州》中的杨再兴(武生) |

| 《三江口》中的周瑜(小生) | 《艳阳楼》中的呼延豹(武生) | |

古装新戏

| 反串曲目 | ||

|---|---|---|

| 《辕门射戟》中的吕布(小生) | 《八蜡庙》中的黄天霸(武生) | 《镇潭州》中的杨再兴(武生) |

| 《三江口》中的周瑜(小生) | 《艳阳楼》中的呼延豹(武生) | |

编演剧目

梅兰芳在1913年第一次赴上海演出归来后,在几年内编排了五出时装新戏,这种创新精神,当时受到观众极大欢迎。这几出戏是:

| 时装新戏 | ||

|---|---|---|

| 《孽海波澜》中的孟素卿 | 《宦海潮》中的余霍氏 | 《邓霞姑》中的邓霞姑 |

| 《一缕麻》中的林纫芬 | 《童女斩蛇》中的李寄娥 | |

昆曲剧目

| 时装新戏 | ||

|---|---|---|

| 《孽海波澜》中的孟素卿 | 《宦海潮》中的余霍氏 | 《邓霞姑》中的邓霞姑 |

| 《一缕麻》中的林纫芬 | 《童女斩蛇》中的李寄娥 | |

其他剧目

梅兰芳梅兰芳从1915年起不足十年间,编演了大量新戏,特别是古装剧中,创造了很多新的艺术表现手法,载歌载舞。这些剧目至今仍受到国内外广大观众的欢迎。它们是:

梅兰芳梅兰芳从1915年起不足十年间,编演了大量新戏,特别是古装剧中,创造了很多新的艺术表现手法,载歌载舞。这些剧目至今仍受到国内外广大观众的欢迎。它们是:

| 编演新戏 | ||

|---|---|---|

| 《嫦娥奔月》中的嫦娥(花镰舞) | 《天女散花》中的天女(长绸舞) | 《麻姑献寿》中的麻姑(盘舞) |

| 《上元夫人》中的上元夫人(云帚舞) | 《洛神》中的宓妃(独舞、群舞) | 《红线盗盒》中的红线女(拂尘舞) |

| 《木兰从军》中的花木兰(单剑舞) | 《霸王别姬》中的虞姬(双剑舞) | 《廉锦枫》中的廉锦枫 |

| 《前部西施》中的西施(羽舞) | 《后部西施》中的西施(后改一晚演出) | 《头本太真外传》中的杨玉环(从“拈香奇遇”至“太真出浴”) |

| 《二本太真外传》中的杨玉环(从“太白醉写”至“梦游月宫”) | 《三本太真外传》中的杨玉环(从“禄山求职”至“翠盘艳舞”) | 《四本太真外传》中的杨玉环(从“御前面秦”至“玉真梦会”) |

主要成就

| 编演新戏 | ||

|---|---|---|

| 《嫦娥奔月》中的嫦娥(花镰舞) | 《天女散花》中的天女(长绸舞) | 《麻姑献寿》中的麻姑(盘舞) |

| 《上元夫人》中的上元夫人(云帚舞) | 《洛神》中的宓妃(独舞、群舞) | 《红线盗盒》中的红线女(拂尘舞) |

| 《木兰从军》中的花木兰(单剑舞) | 《霸王别姬》中的虞姬(双剑舞) | 《廉锦枫》中的廉锦枫 |

| 《前部西施》中的西施(羽舞) | 《后部西施》中的西施(后改一晚演出) | 《头本太真外传》中的杨玉环(从“拈香奇遇”至“太真出浴”) |

| 《二本太真外传》中的杨玉环(从“太白醉写”至“梦游月宫”) | 《三本太真外传》中的杨玉环(从“禄山求职”至“翠盘艳舞”) | 《四本太真外传》中的杨玉环(从“御前面秦”至“玉真梦会”) |

创立梅派

梅兰芳在20世纪20年代前,根据名著《红楼梦》编演了三出剧目,这在当时北方是第一次出现红楼戏,给京剧舞台又增添了异彩。

| 编演剧目 | ||

|---|---|---|

| 《黛玉葬花》中的林黛玉 | 《千金一笑》(又名《晴雯撕扇》中的晴雯) | 《俊袭人》中的袭人 |

戏曲理论

| 编演剧目 | ||

|---|---|---|

| 《黛玉葬花》中的林黛玉 | 《千金一笑》(又名《晴雯撕扇》中的晴雯) | 《俊袭人》中的袭人 |

书画艺术

梅兰芳由于爱好和有志于提倡昆曲,向多位名家学习并积极倡导演出,引起观众对昆曲这一古老剧种的重视,使昆曲这支兰花重放异彩。他演出的昆曲剧目中,有的已成为梅派代表剧目,受到国内外观好评。他演出的昆曲剧目有:

| 昆曲剧目 | ||

|---|---|---|

| 《白蛇传》(金山寺中的白蛇)(断桥中的白蛇) | 《牡丹亭》(春香闹学中的春香)(游园惊梦中的杜丽娘) | 《金雀记》(觅花·庵会中的井文鸾)(乔醋·醉圆中的巫彩凤) |

| 《孽海记》(思凡中的赵色空) | 《西厢记》(佳期·拷红中的红娘) | 《玉簪记》(琴桃·偷诗·问病中的陈妙常) |

| 《风筝误》(惊丑·前亲·逼婚·后婚中的俊小姐) | 《奇双会》(又名《贩马记》)(哭监·写状中的李桂枝)(三拉·团圆中的李桂枝) | 《翡翠园》(盗令·杀舟--游街中的赵翠儿) |

| 《铁冠图》(刺虎中的费贞娥) | 《昭君出塞》(出塞中的王昭君) | 《长生殿》(鹊桥·密誓中的杨玉环) |

| 《南柯记》(瑶台中的金枝公主) | 《渔家乐》(打舟·藏舟中的邬飞霞) | 《狮吼记》(梳妆·跪池·三怕中的柳氏) |

艺术影响

| 昆曲剧目 | ||

|---|---|---|

| 《白蛇传》(金山寺中的白蛇)(断桥中的白蛇) | 《牡丹亭》(春香闹学中的春香)(游园惊梦中的杜丽娘) | 《金雀记》(觅花·庵会中的井文鸾)(乔醋·醉圆中的巫彩凤) |

| 《孽海记》(思凡中的赵色空) | 《西厢记》(佳期·拷红中的红娘) | 《玉簪记》(琴桃·偷诗·问病中的陈妙常) |

| 《风筝误》(惊丑·前亲·逼婚·后婚中的俊小姐) | 《奇双会》(又名《贩马记》)(哭监·写状中的李桂枝)(三拉·团圆中的李桂枝) | 《翡翠园》(盗令·杀舟--游街中的赵翠儿) |

| 《铁冠图》(刺虎中的费贞娥) | 《昭君出塞》(出塞中的王昭君) | 《长生殿》(鹊桥·密誓中的杨玉环) |

| 《南柯记》(瑶台中的金枝公主) | 《渔家乐》(打舟·藏舟中的邬飞霞) | 《狮吼记》(梳妆·跪池·三怕中的柳氏) |

人物关系

梅兰芳对一些老剧目或其他剧种的剧目,进行重新创作,在每出戏中都注入许多新的艺术因素,付出了大量创造性劳动,其中有的戏已成为梅派艺术的精品。剧目有:

| 更新剧目 | ||

|---|---|---|

| 《牢狱鸳鸯》中的郦珊珂 | 《春灯谜》中的韦影娘 | 《宇宙锋》中的赵艳容 |

| 《贵妃醉酒》中的杨玉环 | 《凤还巢》中的程雪娥 | 《抗金兵》中的梁红玉 |

| 《生死恨》中的韩玉娘 | ||

感情生活

| 更新剧目 | ||

|---|---|---|

| 《牢狱鸳鸯》中的郦珊珂 | 《春灯谜》中的韦影娘 | 《宇宙锋》中的赵艳容 |

| 《贵妃醉酒》中的杨玉环 | 《凤还巢》中的程雪娥 | 《抗金兵》中的梁红玉 |

| 《生死恨》中的韩玉娘 | ||

梅派传人

人物纪念

梅派形成初期

京剧形成初期,以梅巧玲为代表的一代老前辈艺术家开启了京剧男旦艺术的篇章。梅巧玲开创的梅派艺术,对京剧旦角表演艺术的提高与发展做出了卓越的贡献,也成为了梅派男旦的重要奠基人。到第二代梅派传人梅巧玲之子梅竹芬承父衣钵,良好地继承了梅巧玲的唱法,他对梅派艺术的传承功不可没。

梅派的创立

二十世纪二三十年代,梅巧玲之孙梅兰芳继承并发展了梅派艺术,当时的男旦艺术在京剧史上出现了“梅尚程荀”四大名旦,让整个京剧发展步入了巅峰时期,这是京剧走向兴盛的重要标志。

梅兰芳旦行立派也是从“梅派”开始的,而京剧行当中梅兰芳最擅演的是“旦”,故梅兰芳是中国旦角创艺立派的第一人。

梅兰芳京剧中把女性统称为“旦”,其中按照人物的年龄、性格又可细分为许多行当,饰演大家闺秀和有身份的妇女称为“正旦”,正旦在京剧中俗称“青衣”,这就是因为正旦所扮演的角色常穿青色的长衫而得名。京剧《窦娥冤》中的女主角窦娥就是典型的青衣角色。青衣的表演庄重娴静,秀雅柔婉,以唱功为主,一般说来,青衣的唱腔旋律优美,细腻婉转。

梅兰芳京剧中把女性统称为“旦”,其中按照人物的年龄、性格又可细分为许多行当,饰演大家闺秀和有身份的妇女称为“正旦”,正旦在京剧中俗称“青衣”,这就是因为正旦所扮演的角色常穿青色的长衫而得名。京剧《窦娥冤》中的女主角窦娥就是典型的青衣角色。青衣的表演庄重娴静,秀雅柔婉,以唱功为主,一般说来,青衣的唱腔旋律优美,细腻婉转。

梅兰芳通过不断的努力,终于集京剧旦角艺术之大成,融青衣、花旦、刀马旦行当为一炉,创造出独特的表演形式和唱腔,世称“梅派”,影响很大。

梅派的创新

梅兰芳所创新的京剧梅派艺术,不仅是中国京剧与整个中国戏曲艺术的高峰,而且还位列世界三大表演体系之一,梅派艺术的发展,自是得益于时代的机遇,当时北京精英荟萃,戏楼茶馆云集,在梅兰芳缀玉轩聚集的 “梅党”也各显其长,盛举共襄,进而成就了当时梅兰芳的梅派艺术。

艺术戏剧融合

中国戏剧在服装、道具、化装、表演上综合起来可以说是活动的水墨画,梅兰芳深知应该从绘画中吸取对戏剧有帮助的养料。于是他研习作画并向一些绘画名家求教,其中包括齐白石,而齐白石又非常喜爱梅兰芳的戏剧。齐白石对梅兰芳而言是亦师亦友。梅兰芳将艺术和生活,和兴趣走到了一起,让中国传统书画走进戏剧,扩展了艺术领域,同时将原有的艺术壁垒打破,开创出新的出路,并将这种新式事物传到了国外。

梅派传承

梅兰芳的一生,体现了不断革新、精益求精的敬业精神,他将诸多艺术领域的创作思想融于了京剧艺术舞台表演之中,使京剧旦行的唱腔、表演艺术臻于完美的境界,成为旦行中影响深远的流派。形成独特的艺术风格。其中最能体现梅派艺术代表剧有《霸王别姬》、《贵妃醉酒》、《穆桂英挂帅》等。

所以在梅派艺术的传承上,梅兰芳之子梅葆玖,深得其父教诲和指导,作为梅派艺术的领军人物,京剧界举足轻重的男旦演员,梅葆玖在致力于梅派艺术的传承和发展工作中,深切感受到男旦艺术传承的重要性和迫切性,并为之积极努力着。

而在梅派艺术的优秀传人中,胡文阁梅派后背青年京剧男旦演员中的佼佼者。他师承梅葆玖等艺术家,拜梅葆玖为师。跟随梅葆玖学习的过程中,他良好地继承了梅派艺术,展现了男旦艺术的魅力,为梅派艺术、男旦艺术的传承与发展,贡献着自己的力量。

人物评价

梅兰芳一生主要从事京、昆表演,创作了一批时装戏和古装戏,加工整理了一批传统戏,如《牢狱鸳鸯》、《宦海潮》、《邓霞姑》、《一缕麻》、《嫦娥奔月》等。他对中国戏曲的贡献是多方面的,之于戏曲理论的贡献仅是其中一面。

梅兰芳提出了“中国戏剧之三要点”。第一点,西方戏剧与中国戏剧的隔阂是可以打破的。第二点,中国戏剧的一切动作和音乐等,完全是姿势化。所谓姿势化,就是一切的动作和音乐等都有固定的方式。例如动作有动作的方式,音乐有音乐的方式,这种种方式,可作为艺术上的字母,将各种不同的字母拼凑一起,就可成为一出戏。但是中国戏的演员们,都不被这种字母所束缚,他依旧可以发挥他在艺术上的天才与创造,《贵妃醉酒》就是其中代表作之一。第三点,中国(戏)未来之趋势必须现代化,并不一定是戏剧、本体的现代化,是要使剧中的心情和伦理成为现代化,如背景与灯光也可使其成为姿势化,使其有固定的方式来表现剧中各个情绪,这是中国戏剧今后可试验的途径。

这三点很有理论意义和实践价值,可以为中国的京剧传承发展,提供有益的启示。梅兰芳先生的理性阐述,根植于中华民族文艺理论的沃土之中,深入浅出、通俗易懂。这是一份难得的戏曲理论遗产,不仅对梅兰芳京剧表演理论体系的总结至关重要,而且丰富了中国戏曲表演理论体系,值得深入总结研究。

国内评价

梅兰芳的画清丽秀雅、神形兼备,有深厚的艺术修养。在抗战时期蓄须铭志,曾以卖画为生计。 梅兰芳先生的书法虽没有他的画出名,但是其书法功底深厚、清静隽秀。以行楷书为主,小楷尤精。小楷风格来源于《乐毅论》《黄庭经》《十三行》等二王小楷,并伴有唐人写经笔意。

国外评价

梅兰芳京剧改革及其对戏剧文化的影响

京剧改良运动从1900年至1918年十年间,吸引了为数众多的文人志士、演艺界人士参加,京剧改良理论重视戏剧的内容,要求戏剧必须反映现实生活,反对脱离现实,只演旧事,不知当今的旧戏剧观,指明戏曲的美丑高下不仅在于表演形式,更在于表演内容,批判极端形式主义倾向。其次,特别强调戏剧的教育感化作用,突出和提高京剧和演员的社会地位。

梅派这一份难得的戏曲遗产,不仅对梅兰芳京剧表演体系的总结至关重要,而且丰富了中国戏曲表演体系,值得后人深入总结研究。

梅兰芳1913年首次赴上海演出,善于琢磨创新的他受到上海京剧改良运动的感染,同时,也在上海的实际演出中体会到上海京剧改良运动的某些不足,回到北京后立即着手京剧改革。经历各方面改革尝试,终于成为京剧改革的第一人。1914年7月,梅兰芳首次尝试编演时装新戏《孽海波澜》,在北京地区产生很大影响。继《孽海波澜》以后,他又陆续编演了《宦海潮》《一缕麻》《邓霞姑》等时装新戏。

梅兰芳是京剧发展史上一位重要的表演艺术家,他完成了京剧的一个巨大转变。将京剧旦角、也就是青衣的表演艺术推向成熟。极大地拓宽了京剧旦角的表演空间,丰富了京剧旦角的表演手段,使京剧旦角的剧场魅力、对观众的吸引力达到了顶峰。京剧有了老生和青衣这两个成熟的大行当,在男性角色、女性角色的唱腔和表演方面,都能发展出有其特色的经典剧目,才最终成为中国影响最大的剧种。所以梅兰芳这一代人不光为其行当的成熟做出了特别突出的贡献,也为百年来京剧影响力的急剧扩张做出了巨大贡献。

梅兰芳成功的对京剧的全方位改革,是对京剧后来的发展起到了先导、示范、启发等巨大作用,在京剧发展史上留下了浓墨重彩的一部篇章。梅派这一份难得的戏曲遗产,不仅对梅兰芳京剧表演体系的总结至关重要,而且丰富了中国戏曲表演体系,值得后人深入总结研究。

| 梅兰芳对京剧改革内容 | ||

| 一、 | 表演内容的改革 | |

| 二、 | 表演形式改革 | 1、包括身段、表情和舞蹈的丰富,加强了京剧的可看性。2、丰富了京剧的唱腔,奠定伴奏改革的基础。3、舞台美术中的化妆、服装、布景、灯光等的创新改革。 |

| 三、 | 其他方面改革创新 | 梅兰芳京剧改革的成果在二十一世纪仍发挥影响,特别是他勇于改革创新的精神,善于寻找贴切的新手段来适应新时代要求的艺术思想,距离梅兰芳先生京剧改革创新的高潮期已经走过一个世纪,京剧和中国戏曲的发展也经历了黄金时期而步入一个新的阶段。新的艺术形式的出现,新传媒手段的出现对人们的生活习惯、艺术欣赏手段习惯产生很大影响,对京剧乃至整个戏曲的演出都形成很大的冲击,给戏曲文化的发展提出了许多新的课题。 |

京剧与国际文化交流

梅兰芳在促进中国与国际间文化交流方面作出了卓越的贡献。他是中国向海外传播京剧艺术的先驱。他曾于1919年、1924年和1956年三次访问日本,1930年访问美国,1935年和1952年两次访问苏联进行演出,获得盛誉,并结识了众多国际著名的艺术家、戏剧家、歌唱家、舞蹈家、作家和画家,同他们建立了诚挚的友谊。他的这些活动不仅增进了各国人民对中国文化的了解,也使中国京剧艺术跻入了世界戏剧之林。梅兰芳与斯坦尼斯拉夫斯基、布莱希特并称为世界三大表演体系。

梅兰芳在促进中国与国际间文化交流方面作出了卓越的贡献。他是中国向海外传播京剧艺术的先驱。[34] 梅兰芳先生是中国表演艺术的象征,是中国人民的骄傲。梅兰芳完美表演记录了中国京剧一个值得骄傲的时代,他的卓越成就让世界认识了中国京剧,并为京剧的独特之美而啧啧称奇。

中华人民共和国成立后,梅兰芳先后当选为全国人民代表大会代表,中国人民政治协商会议全国委员会常务委员,中国文学艺术界联合会副主席、中国戏剧家协会副主席,先后任中国戏曲研究院、中国戏曲学院、中国京剧院院长,1959年7月加入中国共产党,为祖国的社会主义建设作出了多方面的贡献。

轶事典故

| 梅兰芳对京剧改革内容 | ||

| 一、 | 表演内容的改革 | |

| 二、 | 表演形式改革 | 1、包括身段、表情和舞蹈的丰富,加强了京剧的可看性。2、丰富了京剧的唱腔,奠定伴奏改革的基础。3、舞台美术中的化妆、服装、布景、灯光等的创新改革。 |

| 三、 | 其他方面改革创新 | 梅兰芳京剧改革的成果在二十一世纪仍发挥影响,特别是他勇于改革创新的精神,善于寻找贴切的新手段来适应新时代要求的艺术思想,距离梅兰芳先生京剧改革创新的高潮期已经走过一个世纪,京剧和中国戏曲的发展也经历了黄金时期而步入一个新的阶段。新的艺术形式的出现,新传媒手段的出现对人们的生活习惯、艺术欣赏手段习惯产生很大影响,对京剧乃至整个戏曲的演出都形成很大的冲击,给戏曲文化的发展提出了许多新的课题。 |

愤然毁画

艰难求生

梅兰芳1910年,梅兰芳与出身于京剧世家的王明华结婚。婚后王明华生了一双儿女后做了节育手术,后来儿女不幸夭折,后因王明华身体不好在天津养病。1921年梅兰芳娶旦角演员福芝芳为平妻。福芝芳和梅兰芳共生有九个小孩,但只有四个长大成人,分别是梅葆琛、梅葆珍、梅葆玥、梅葆玖。1925年,梅兰芳与京剧名老生孟小冬同居,5年后两人分手。他的女儿梅葆玥唱老生,小儿子梅葆玖继承梅派京剧艺术。

梅兰芳1910年,梅兰芳与出身于京剧世家的王明华结婚。婚后王明华生了一双儿女后做了节育手术,后来儿女不幸夭折,后因王明华身体不好在天津养病。1921年梅兰芳娶旦角演员福芝芳为平妻。福芝芳和梅兰芳共生有九个小孩,但只有四个长大成人,分别是梅葆琛、梅葆珍、梅葆玥、梅葆玖。1925年,梅兰芳与京剧名老生孟小冬同居,5年后两人分手。他的女儿梅葆玥唱老生,小儿子梅葆玖继承梅派京剧艺术。

感恩胡适

梅兰芳的弟子颇多,著名的弟子及梅派传人有:魏莲芳、李斐叔、李世芳、李毓芳 刘元彤、张君秋、言慧珠、杜近芳、丁至云、罗蕙兰、顾正秋、杨荣环、梅葆玖、舒昌玉、沈小梅、陈正薇、杨秋玲、张春秋、李玉芙、李炳淑、夏慧华、李经文、杨葆荣、董圆圆、魏海敏、胡文阁、李胜素、张晶、梁维玲、李洁、王艳、郭睿玥、张馨月等等。

梅葆玖,京剧艺术大师梅兰芳先生之幼子,他致力于梅派艺术的传承和发展,培养了李胜素、胡文阁、董圆圆、张晶等梅派后学。

值得一提的是和马连良先生收了豫剧越调大师申凤梅一样,梅兰芳先生在上海看过有“洛阳牡丹”之称的马金凤大师的《穆桂英挂帅》之后,给予马金凤很多艺术上的帮助,收了马金凤为弟子。

程砚秋、张君秋已分别自成一家,但唱腔中都有梅先生的精髓。杜近芳也有自己的特色,完全宗梅且能形神兼备的是言慧珠。此外,陆素娟、顾正秋等也各有千秋。杨荣环则兼学尚(小云)派,所演《霸王别姬》、《宇宙锋》、《穆桂英挂帅》等剧也有梅派风采。近年习梅派的传人有沈小梅等。票友中宗梅者极多,较著者有南铁生、孟广亨、杨畹农、包幼蝶等。

运动方面

上海故居

1932年冬,"九.一八"事变爆发后,梅兰芳偕全家告别了北平故居"缀玉轩"故居,在上海马斯南路121号(今思南路87号)定居下来。在思南路居住期间,梅兰芳排演了《抗金兵》、《生死恨》等戏。抗日战争爆发后,梅兰芳罢歌罢舞,息影舞台,并留起了胡子。期间汪伪政府与侵华日军数次登门要求梅兰芳重新登台,均遭拒绝。直到抗日战争胜利,梅兰芳才在思南路的寓所剃去了留了8年的胡子,重返舞台。

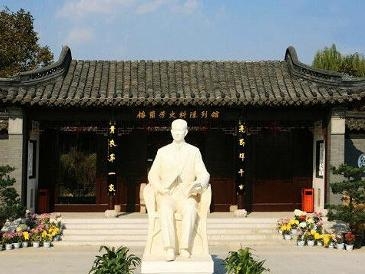

泰州梅兰芳纪念馆

泰州梅兰芳纪念馆,俗称梅苑,是京剧大师梅兰芳故乡的纪念建筑群。1985年2月,时任国家主席的李先念题写了馆名。1992年2月,江泽民总书记亲临视察,并用笔写下“弘扬民族优秀文化,振兴京剧艺术”的题词。

梅兰芳史料陈列馆由明清两代古建筑移建而成。其布局错落有致,融严整、朴实、幽静、雅致于一体。设有“梅兰芳艺术生平”、“梅兰芳生活实物展”、“桃李厅”几部分内容的七个展厅。

梅兰芳陈列馆北京梅兰芳纪念馆

梅兰芳陈列馆北京梅兰芳纪念馆

梅兰芳纪念馆位于北京西城区护国寺街9号,是一座典型的两进院落四合院,占地716平方米,是梅兰芳生前最后10年的居所。此院原为清末庆亲王奕王府的一部分,解放后经过修缮,梅兰芳搬到这里居住。梅兰芳逝世后,周梅先生的亲人将家中珍藏的照片、剧本、纪念品等共3万余件文物、资料捐给国家。1986年10月27日建成纪念馆并正式对外开放纪念馆是一座四合院式建筑,朱漆大门上悬挂1亲笔书写的匾额“梅兰芳纪念馆”。门内青石砖瓦大影壁前的翠竹中安放梅兰芳的半身雕像。正院北房正中为客厅,里间为起居室,东西耳房为卧室和书房,书房的书柜里收藏大量珍贵手抄剧本,墙上悬挂张大千、齐白石、陈半丁等著名画家的作品,各项陈设均按梅兰芳生前生活原状布置。东西两边厢房原为梅兰芳子女的居室和餐厅,现在一边房间辟为专题展览室,另一边房间辟为活动室,作为招待贵宾和举办小型梅派艺术活动的场所。外院南屋是纪念馆主要展室,展出的大量珍贵照片和实物。

在这里,充分介绍了梅兰芳一生热爱祖国、热爱人民,在表演艺术上继承传统、刻苦创新的精神和他对现代中国戏曲艺术发展所起的承前启后的作用。

纪念梅兰芳诞辰120周年海外巡演在纽约首演

2014年8月20日,纪念梅兰芳诞辰120周年海外巡演当晚在纽约首演。北京京剧院集合数十位梅派传人,精选多部梅派经典剧目,以商业运作形式,在纽约、华盛顿等地开展海外巡演,让中国传统文化进一步走出国门。

首演剧目为梅派经典剧目之《梅华香韵》,由《天女散花》等五段折子戏组成。

艺术形象

词条图册

1913年10月28日,《申报》13版《剧谈》这样评论他:梅兰芳之青衫亦为都中第一流人物,色艺之佳,早已名满都下二难兼并,必有特异之技艺以动人,观听者有梨园癖者自必联翩往观,第一台又将座物隙地矣。[6]

中国评论家、戏剧家梅绍武在《梅兰芳全集·总序》评论:他是个勤勉好学的演员,从青年时代起就认真钻研古典文 学、国画、民族音乐、民族舞蹈、民俗学、音韵学和服饰学等多方面的祖国传统文化,并把这些知识融合到他的艺术中去,从而创造了大量优秀剧目,形成了具有独 特风格、大家风范的艺术流派--梅派。

中国现代小说家、作家老舍:忽然听到梅兰芳同志病逝的消息。我们都黯然久之,热泪欲坠!我们之中,有的是梅大师的朋友,有的只看过他的表演,伤心却是一致辞的。谁都知道这是全国戏曲界的一个重大损失!

梅兰芳泰州市委书记蓝绍敏:梅兰芳先生是世人景仰的京剧艺术大师,他创造的独树一帜“梅派”艺术,在国内外享有盛誉。他所取得的辉煌成就,给我们留下了弥足珍贵的艺术遗产,他为中国戏剧艺术做出的杰出贡献,将永载戏剧史册。梅先生属于世界、属于中国,更属于他的家乡泰州。

梅兰芳泰州市委书记蓝绍敏:梅兰芳先生是世人景仰的京剧艺术大师,他创造的独树一帜“梅派”艺术,在国内外享有盛誉。他所取得的辉煌成就,给我们留下了弥足珍贵的艺术遗产,他为中国戏剧艺术做出的杰出贡献,将永载戏剧史册。梅先生属于世界、属于中国,更属于他的家乡泰州。

戏曲理论家齐如山:他之为人不但谦和,且极讲信用而仁慈,又自爱而讲气节。

中国戏剧艺术家欧阳予倩:梅兰芳是“真正的演员,美的创造者”。

求购

求购