- 进化论

进化论

定义

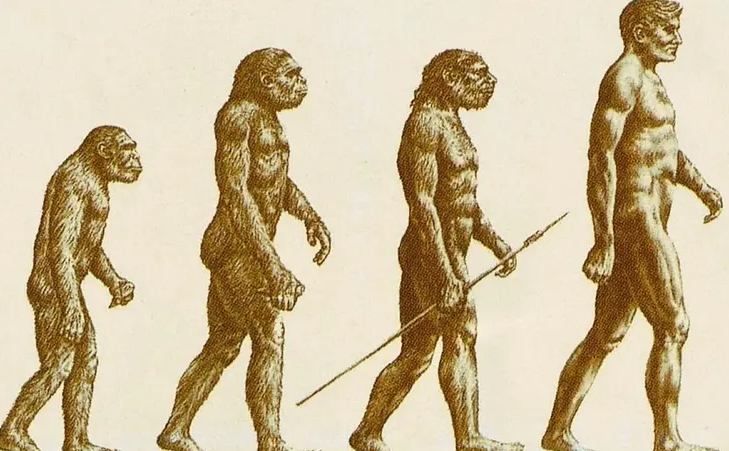

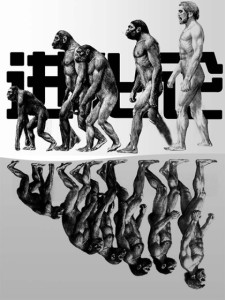

进化论(3)进化论,又称演化论(theory of evolution)。是指关于生物由低级到高级,由简单到复杂逐步演变过程的学说。随着进化论的发展,产生了现代综合进化论,而当今演化学绝大部分以查尔斯·罗伯特·达尔文的演化论为主轴。进化论已为当代生物学的核心思想之一。其进化论有三大经典证据:比较解剖学、古生物学和胚胎发育重演律。 进化论除了作为生物学的重要分支得到重视和发展外,其思想和原理在其它学术领域也得到广泛的应用,并形成许多新兴交叉学科,如演化金融学、演化证券学、演化经济学等。

进化论(3)进化论,又称演化论(theory of evolution)。是指关于生物由低级到高级,由简单到复杂逐步演变过程的学说。随着进化论的发展,产生了现代综合进化论,而当今演化学绝大部分以查尔斯·罗伯特·达尔文的演化论为主轴。进化论已为当代生物学的核心思想之一。其进化论有三大经典证据:比较解剖学、古生物学和胚胎发育重演律。 进化论除了作为生物学的重要分支得到重视和发展外,其思想和原理在其它学术领域也得到广泛的应用,并形成许多新兴交叉学科,如演化金融学、演化证券学、演化经济学等。

早期物种理论

达尔文之前生物变化思想的发展和关于万物互相转化和演变的自然观可以追溯到人类文明的早期。

达尔文之前生物变化思想的发展和关于万物互相转化和演变的自然观可以追溯到人类文明的早期。

例如,中国《易经》中的阴阳、八卦说,把自然界还原为天、地、雷、风、水、火、山、泽八种基本现象,并用“阴阳”、“八卦”来解释物质世界复杂变化的规律。

古希腊阿那克西曼德(约公元前6世纪)认为生命最初由海中软泥产生。原始的水生生物经过蜕变(类似昆虫幼虫的蜕皮)而变为陆地生物。

宗教学特创论

中世纪的西方,基督教圣经把世界万物描写成上帝的特殊创造物。这就是特创论或神创论。神创论表示整个自然界被创造出来是为了彰显造物主的荣耀。该论很多问题:上帝7日创造世界,那日的定义是什么?毕竟圣经旧约是用希伯来文写的,希伯来文天的定义可能是24小时也可能是一段或长或短的时间。那日的定义究竟是1天呢,还是一段时间?后期发现的只能吃尼龙的尼龙菌是否是神的作品?

智慧设计论

智慧设计论又称作目的论,是一种神学论,因为智慧设计论一般来说是没有神的。智慧设计论是说世界必然是由一个超自然的东西来创造并设计了(这些实体和)某些规则,造成了这些现象。这些现象的特征主要可归纳为不可化约的复杂性 、特定复杂性,以及宇宙万物有序、符合规律。在细胞膜是脂融性弱酸被证明后几经被否定,在基因生物学建立的PAM矩阵面前彻底被否定。

不变论

从15世纪后半叶的文艺复兴到18世纪,是近代自然科学形成和发展的时期。这个时期在科学界占统治地位的观点是不变论。当时这种观点被牛顿和C.v林奈表达为科学的规律:地球由于所谓第一推动力而运转起来,以后就永远不变地运动下去,生物种原来是这样,现在和将来也是这样。

活力论

到了18世纪下半叶,I.康德的天体论首先在不变论自然观上打开了第一个缺口;随后,转变论的自然观就在自然科学各领域中逐渐形成。这个时期的一些生物学家,往往在两种思想观点中入门徬徨。

例如林奈晚年在其《自然系统》一书中删去了物种不变的词句;法国生物学家G.-L.d e布丰虽然把转变论带进了生物学 ,但他一生都在转变论和不变论之间徘徊。J.-B.d e拉马克在1809年出版的《动物哲学》一书中详细阐述了他的生物转变论观点,并且始终没有动摇。

18世纪末—19世纪后期,大多数动植物学家都没有认真地研究生物进化,而且偏离了古希腊唯物主义传统,坠入唯心主义。

“活力论”虽然承认生物种可以转变,但把进化原因归于非物质的内在力量,认为是生物的“内部的力量”即活力驱动着生物的进化,使之越来越复杂完善。但活力论缺乏实际的证据,是一种唯心的臆测。

拉马克主义

拉马克主义,又称用进废退论,在活力论的影响下,最有名的活力论者就是法国生物学家拉马克。19世纪后期出现的终极目的论或直生论,认为生物进化有一个既定的路线和方向而不论外界环境如何变化。后人把拉马克对生物进化的看法称为拉马克学说或拉马克主义,其主要观点是:

(1)物种是可变的,物种是由变异的个体组成的群体。

(2)在自然界的生物中存在着由简单到复杂的一系列等级(阶梯),生物本身存在着一种内在的“意志力量”驱动着生物由低的等级向较高的等级发展变化。

(3)生物对环境有巨大的适应能力;环境的变化会引起生物的变化,生物会由此改进其适应;环境的多样化是生物多化的根本原因。

(4)环境的改变会引起动物习性的改变,习性的改变会使某些器官经常使用而得到发展,另一些器官不使用而退化;在环境影响下所发生的定向变异,即后天获得的性状,能够遗传。如果环境朝一定的方向改变,由于器官的用进废退和获得性遗传,微小的变异逐渐积累,终于使生物发生了进化。

拉马克学说中的内在意志带有唯心论色彩;后天获得性则多属于表型变异,现代遗传学已证明它是不能遗传的。

达尔文理论

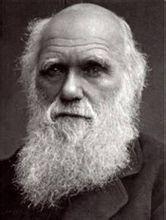

1858年7月1日C.R.达尔文与A.R.华莱士在伦敦林奈学会上宣读了关于进化论的论文。后人 称他们的自然选择学说为达尔文·华莱士学说。

主要观点

达尔文达尔文在1859年出版的《物种起源》一书中系统地阐述了他的进化学说。达尔文自己把《物种起源》称为“一部长篇争辩”,它论证了两个问题:

达尔文达尔文在1859年出版的《物种起源》一书中系统地阐述了他的进化学说。达尔文自己把《物种起源》称为“一部长篇争辩”,它论证了两个问题:

第一,物种是可变的,生物是进化的。

当时绝大部分读了《物种起源》的生物学家都很快地接受了这个事实,进化论从此取代神创论,成为生物学研究的基石。即使是在当时,有关生物是否进化的辩论,也主要是在生物学家和基督教传道士之间,而不是在生物学界内部进行的。

第二,自然选择是生物进化的动力。

生物都有繁殖过剩的倾向,而生存空间和食物是有限的,所以生物必须“为生存而斗争”。

在同一种群中的个体存在着变异,那些具有能适应环境的有利变异的个体将存活下来,并繁殖后代,不具有有利变异的个体就被淘汰。如果自然条件的变化是有方向的,则在历史过程中,经过长期的自然选择,微小的变异就得到积累而成为显著的变异。由此可能导致亚种和新种的形成。

孟德尔定律

1865年奥地利植物学家G.J.孟德尔从豌豆的杂交实验中得出了颗粒遗传的正确结论。他证明遗传物质不融合,在繁殖传代的过程中,可以发生分离和重新组合。

20世纪初遗传学建立,T.H.摩尔根等人进而建立了染色体遗传学说,全面揭示了遗传的基本规律。这本应弥补达尔文学说的缺陷,有助于进化论的发展;但当时大多数遗传学家,都反对达尔文的自然选择学说(摩尔根反对的是达尔文的性选择学说Sexual selection)。其实,孟德尔的理论对达尔文进化论来说是一种很大的挑战。

缺陷

达尔文的进化理论,从生物与环境相互作用的观点出发,认为生物的变异、遗传和自然选择作用能导致生物的适应性改变。它由于有充分的科学事实作根据,所以能经受住时间的考验,百余年来在学术界产生了深远的影响。但达尔文的进化理论还存在着若干明显的弱点:

达尔文过分强调了生物进化的渐变性;他深信“自然界无跳跃”,用“中间类型绝灭”和“化石记录不全”来解释古生物资料所显示的跳跃性进化。

传统进化论的这种观点近年正越来越受到间断平衡论者和新灾变论者的猛烈批评。

当时的生物学家对接受这一点犹豫不决,因为自然选择学说在当时存在着三大困难。

第一:缺少过渡型化石

按照自然选择学说,生物进化是一个在环境的选择下,逐渐地发生改变的过程,因此在旧种和新种之间,在旧类和新类之间,应该存在过渡形态,而这只能在化石中寻找。在当时已发现的化石标本中,找不到一具可视为过渡型的。达尔文认为这是由于化石记录不完全,并相信进一步的寻找将会发现一些过渡型化石。确实地,在《物种起源》发表两年后,从爬行类到鸟类的过渡型始祖鸟出土了,以后各种各样的过渡型化石纷纷被发现,最著名的莫过于从猿到人的猿人化石。在现在被称为过渡型的化石已有上千种,但是与已知的几百万种化石相比,仍然显得非常稀少。这有两方面的原因。一方面,生物化石都是偶然形成的,因此化石记录必然非常不完全;另一方面,按照现在流行的“间断平衡”假说,生物在进化时,往往是在很长时间的稳定之后,在短时间内完成向新种的进化,因此过渡形态更加难以形成化石。

第二:地球的年龄问题

既然自然选择学说认为生物进化是一个逐渐改变的过程,它就需要无比漫长的时间。达尔文认为这个过程至少需要几亿、十几亿年。但是当时物理学界的泰斗威廉·汤姆逊(即开尔文勋爵,一个神创论者)用热力学的方法证明地球只有一亿年的历史,而只有最近的最多两千万年地球才冷却到能够让生命生存。对于物理学家的挑战,达尔文无法反击,只能说“我确信有一天世界将被发现比汤姆逊所计算而得的还要古老”。我们今天已知道达尔文是对的,而汤姆逊算错了,现在的地质学界公认地球有四十几亿年的历史,而至少在三十亿年前生命就已诞生。但是在当时,在地球的年龄问题上,人们显然更倾向于相信物理学权威。不过,现在有许多测算地球年龄的方法,有几十亿年的,也有1亿年的,甚至有1万年的,科学是不断推翻不断创新的过程,45亿年可能仍不是地球的真正年龄。

第三:无法解释自然选择

达尔文找不到一个合理的遗传机理来解释自然选择。当时的生物学界普遍相信所谓“融合遗传”:父方和母方的性状融合在一起遗传给子代。这似乎是很显然的,白人和黑人结婚生的子女的肤色总是介于黑白之间。汤姆逊的学生、苏格兰工程师简金(F. Jenkin) 据此指出:一个优良的变异会很快地被众多劣等的变异融合、稀释掉,而无法象自然选择学说所说的那样在后代保存、扩散开来,就象一个白人到一个非洲黑人部落结婚生子,几代以后他的后代就会完全变成了黑人。达尔文虽然从动植物培养中知道一个优良的性状是可以被保留下来的,但是他没有一套合理的遗传理论来反驳简金。达尔文被迫做出让步,承认用进废退的拉马克主义也是成立的,可以用来补充自然选择学说。

但自然选择理论现在实践的缺陷是:为什么现在污染越来越严重,却不出现更多的生物而是灭绝许多生物?

事实上,在达尔文逝世(1882年)前后,生物学界普遍接受拉马克主义,而怀疑自然选择学说。

如果达尔文知道奥地利遗传学家孟德尔的实验,就不会在遗传问题上陷入绝境了。孟德尔在1865年就已经发现了基因的分离定律和独立分配定律。生物遗传并不融合,而是以基因为单位分离地传递,随机地组合。因此,只要群体足够大,在没有外来因素(比如自然选择)的影响时,一个遗传性状就不会消失(肤色的融合是几对基因作用下的表面现象)。在自然选择的作用下,一个优良的基因能够增加其在群体中的频率,并逐渐扩散到整个群体。

很显然,孟德尔主义如果被达尔文早点发现,可能达尔文就会把进化论更改的更科学了。可惜,孟德尔的发现因为达尔文进化论的缘故被当时的科学界完全忽视了。具有讽刺意味的是,当孟德尔主义在1900年被重新发现时,遗传学家们却认为它宣告了达尔文主义的死亡,在他们看来,随机的基因突变,而不是自然选择,才是生物进化的真正动力。只有一些在野外观察动植物行为的生物统计学家仍然信奉达尔文主义,因为他们所观察到的生物对环境的奇妙适应性,是无法用随机的突变来解释的。当然,孟德尔后续的科学家在研究基因的时候,发现人类有百亿的基因,是进化论的随机性难以解释的,仍需科学继续探究。

现代综合进化学说

现代综合进化论(Modern Synthetic Theory of Evolution),又称现代达尔文主义,或新达尔文主义。将达尔文的自然选择学说与现代遗传学、古生物学以及其他学科的有关成就综合起来,用以说明生物进化、发展的理论,是用来解释生物在世代与世代之间具有变异现象的一套理论,从古希腊时期起就曾经出现一些零星的思想.

起因

进化过程一般对进化论的批判在于认为其缺乏足够的化石证据解释不同物种之间的“过渡”,但事实上最大的瓶颈却是以实验实际重现一次复杂动物或植物的进化。

进化过程一般对进化论的批判在于认为其缺乏足够的化石证据解释不同物种之间的“过渡”,但事实上最大的瓶颈却是以实验实际重现一次复杂动物或植物的进化。

理论上,若鸟类为爬行动物进化而来,从爬行动物至鸟类必然出现“过渡物种”,但爬行动物为冷血动物,鸟类的体温却常维持比一般生物更高的温度,中间的过渡物种如何平衡这样的生理差异,曾经不得而知,已发现大量的过渡物种化石,借由孔夫子鸟及其他近期发现的化石证据显示不但鸟类和恐龙曾经并存很长一段时间,且有部分恐龙是温血动物,有种解释是鸟类和恐龙的祖先是在更早的时间点就进化出温血机制的蜥蜴(过渡物种),再借由这种温血蜥蜴进化出部分温血的恐龙而后进化出鸟类。

确实没有任何方法可以在短时间内进行任何微进化以外的动植物进化实验,若是可以则进化论的体系将趋于完整,在证据上算是充分证明物种会进化,但没有直接的证据。

由于达尔文的经典进化论具有极大的局限性,二十世纪的科学家对达尔文进化论进行了大刀阔斧的增加与修改,逐渐形成了现代进化论体系。

形成

20世纪20~30年代首先由R.A.费希尔、S.赖特和J.B.S.霍尔丹等人将生物统计学与孟德尔的颗粒遗传理论相结合,重新解释了达尔文的自然选择学说,形成了群体遗传学。

以后C.C.切特韦里科夫、T.多布然斯基、J.赫胥黎、E.迈尔、F.J.阿亚拉、G.L.斯特宾斯、G.G.辛普森和J.W.瓦伦丁等人又根据染色体遗传学说、群体遗传学、物种的概念以及古生物学和分子生物学的许多学科知识,发展了达尔文学说,建立了现代综合进化论。

现代综合进化论彻底否定获得性状的遗传,强调进化的渐进性,认为进化是群体而不是个体的现象,并重新肯定了自然选择的压倒一切的重要性,继承和发展了达尔文进化学说。

现代进化理论认为,进化是生物种群中实现的,而突变、选择、和隔离是生物进化和物种形成过程中的三个基本环节。

现代进化论观点

种群是生物进化的基本单位

进化论(3)生物进化的基本单位是种群,不是个体。种群是指生活在同一区域内的同种生物个体的总和。一个物种通常包括许多分布在不同地点的种群。每个种群中的个体具有基本相同的遗传基础,但也存在一定的个体差异,所以种群一般具有杂种性,杂种性的存在意味着等位基因的存在。一个种群中能进行生殖的生物个体所含有的全部基因,称为种群的基因库。其中某一基因在它的群补等位基因中所占的比率,称为基因频率。

进化论(3)生物进化的基本单位是种群,不是个体。种群是指生活在同一区域内的同种生物个体的总和。一个物种通常包括许多分布在不同地点的种群。每个种群中的个体具有基本相同的遗传基础,但也存在一定的个体差异,所以种群一般具有杂种性,杂种性的存在意味着等位基因的存在。一个种群中能进行生殖的生物个体所含有的全部基因,称为种群的基因库。其中某一基因在它的群补等位基因中所占的比率,称为基因频率。

种群的基因频率若保持相对稳定,则该种群的基因型也保持稳定。但在自然界中种群基因频率的改变是不可避免的,于是基因型也逐渐变化。

突变为生物进化提供材料

突变引起的基因频率的改变时普遍存在的。诚然,突变发生的自然频率是相当低的,但是,种群是由大量的个体组成,每个个体具有成千上万基因,这样,每一代都会产生大量的变异。

突变的结果可形成多种多样的基因型,是种群出现大量可遗传变异。这些变异是随机性的,不定向的,能为生物进化提供原料。但突变大多有害,这是理论难以解释的。

自然选择主导着进化的方向

突变的方向是不确定性的,但一旦产生,就在自然界中受到选择的作用。自然选择不断淘汰不适应环境的类型,从而定向地改变种群中的基因频率向适应环境的方向演化。

自然选择不断地调整着生物与环境的关系,定向地改变种群的基因频率。那么,自然界又如何将改变了的基因频率在种群中相对固定下来,进而形成新的适应于环境的生物类型呢?

隔离是物种形成的必要条件

隔离使不同物种之间停止了基因交流,一个种群中所发生的突变不会扩散到另一个种群中去,使不同的种群朝不同的方向演化。 隔离一般分为地理隔离和生殖隔离两类。地理隔离是由于某些地理障碍而发生的。大河、大山、沙漠、海峡和远距离都能将种群阻隔开来,使他们之间彼此不能往来接触,失去了交配的机会。长期的地理隔离使两个种群分别接触不同的环境,各自积累了变异。另一方面,长期的地理隔离使相互分开的种群断绝了基因交流,结果导致了生殖隔离。生殖隔离是指进行有性生殖的生物彼此之间不能杂交或杂交不育。生殖隔离又可分为受精前的生殖隔离和受精后的生殖隔离。 生殖隔离一旦形成,原来的一个物种的种群就变成两个物种的种群了。

进化的形式

从进化的观点看,同时生存的不同生物种在时间的向度上可以回溯到一个共同祖先。因此,按照祖裔关系可以将现时生存的和曾经生存过的生物相互联结起来,这种表示祖裔关系的生物进化系统称为种系发生。生物的种系发生可以形象地表示为一棵树:如果从树根到树顶代表时间向度,主干代表共同祖先,大小分枝代表相互关联的进化线系,这就构成所谓种系发生树或进化树。所谓进化型式就是进化在时间与空间上的特征,也就是种系发生的特征,具体表现在进化树的形态上:枝干的延续和分枝方式、树干的倾斜方向和在空间上的配置、树干的中断等等,它代表着种系发生中线系进化、种形成、绝灭等方面的特征。

从进化的观点看,同时生存的不同生物种在时间的向度上可以回溯到一个共同祖先。因此,按照祖裔关系可以将现时生存的和曾经生存过的生物相互联结起来,这种表示祖裔关系的生物进化系统称为种系发生。生物的种系发生可以形象地表示为一棵树:如果从树根到树顶代表时间向度,主干代表共同祖先,大小分枝代表相互关联的进化线系,这就构成所谓种系发生树或进化树。所谓进化型式就是进化在时间与空间上的特征,也就是种系发生的特征,具体表现在进化树的形态上:枝干的延续和分枝方式、树干的倾斜方向和在空间上的配置、树干的中断等等,它代表着种系发生中线系进化、种形成、绝灭等方面的特征。

在谱系进化中有两种性质不同的进化改变。一是形态结构及其功能由简单、相对不完善到复杂和相对完善的前进性(进步的)改变,称之为前进进化;前进进化的结果是造成生物的等级从低级到高级。另一种进化改变是线系分枝,叫做分枝进化;分枝进化的结果是产生新的分类单元和生物歧异度的增长。广义的前进进化包括除分枝进化以外的各种进化改变,既包括前进的(进步的)进化改变,也包括非前进的甚至退化的改变。既无前进进化,又无分枝进化的情况称为停滞进化,如活化石之类的情况。

适应辐射

在相对较短的地质时间内,从一个线系分枝出许多歧异的分类单元,叫做辐射。由于辐射分枝通常是向不同的方向适应进化的,所以又称为适应辐射。

趋同进化

不同的线系各自独立地进化出相似的特征叫做“趋同进化”,简称“趋同进化”。形态结构的进化趋同往往是由于功能的相似,而功能的相似又往往是由于适应于相似的环境。

平行进化

(简称平行)是指两个或多个有共同祖先的线系,在其祖先遗传的基础上分别独立进化出相似的特征。通常平行与趋同不易区分,一般说来平行进化既涉及同功又涉及同源;假若后裔间的相似程度大于各自的祖先之间的相似程度则可称为趋同,若后裔之间的相似程度与其祖先之间的相似程度差不多则可称为平行。大进化的模式 ①渐变模式。认为形态进化速度多少是恒定的、匀速的,形态进化是逐渐的;形态改变主要是线系进化造成的,大多发生在种的生存期间,与种形成无关,种形成(线系分枝)本身只是增加新的进化方向。②间断模式。认为形态进化速度是不恒定、非匀速的,快速的“跳跃”与长期的停顿相交替,即在种形成期间进化加速,种形成后保持相对的稳定。进化的形态改变与种形成相关联,即大部分形态改变是发生在相对较短的种形成时期,在可能长达数百万年的种生存期内不会发生显著的形态改变。两种模式各有一些有利于自己的证据,但这些证据本身还需进一步研究才能证实。

进化速率

单位时间内生物进化改变量。衡量进化速率必须确定两个尺度:时间尺度和进化改变量的尺度。时间尺度有两种,即绝对地质时间和相对地质时间,一般应使用绝对时间尺度;只在不得已时,才使用相对时间尺度。

进化趋势

从长的时间尺度来看生物进化呈某种方向性,但这并非说自然界存在着既定的进化轨道,这里说的方向性是统计学的趋向。因此,进化趋势是任何因素(包括随机的非随机的因素)所造成的进化的统计学趋势。

小进化趋势

小进化趋势是指在生物种的自然群体之内,自然选择作用所造成的表型进化改变的趋向性。这种进化趋势通常是适应局部环境的结果,进化改变发生在线系之内,所以也可称之为线系进化趋势,表现为线系在时间-进化改变坐标系内的倾斜。

大进化趋势

大进化趋势是指在种系发生中线系分枝的主体的趋向性。大进化趋势发生在种以上的分类单元的谱系进化中,所以又可以称为谱系进化趋势,表现为谱系中的偏斜。为解释大进化趋势发生的原因,不少学者提出过种种假说,但由于缺乏证据,能够成立或有说服力的还很少见。进化是生物逐渐演变向前发展的过程。在这个过程中,生物由低级发展到高级,由简单发展到复杂。今天地球上的各种生物,极少是和远古时代的祖先一模一样的。同样,在未来,各种生物又会和今天不同,这就是进化的结果。进化的过程是极其缓慢的,要经过长期的自然选择逐渐地演化。除了由低等进化到高等外,生物的种类也不断地增多。今天的物种远比5亿年前的物种多得多,今后还会不断地增加。

不足与期望

不足

寒武纪生命大爆发(Cambrian Explosion)被称为古生物学和地质学上的一大悬案──寒武纪生命大爆发,自达尔文以来就一直困扰着进化论等学术界。大约6亿年前,在地质学上称做寒武纪的开始,绝大多数无脊椎动物门在几百万年的很短时间内出现了。这种几乎是“同时”地、“突然”地出现在寒武纪地层中门类众多的无脊椎动物化石(节肢动物、软体动物、腕足动物和环节动物等),而在寒武纪之前更为古老的地层中长期以来却找不到动物化石的现象,被古生物学家称作“寒武纪生命大爆发”,简称“寒武爆发”。[2]

寒武爆发代表了生物进化过程中的真实事件,科学家从物理环境和生态环境的变化两个方面来解释这一现象。

“间断平衡”理论认为,生物的进化不像达尔文及新达尔文主义者所强调的那样是一个缓慢的连续渐变积累过程,而是长期的稳定(甚至不变)与短暂的剧变交替的过程,从而在地质记录中留下许多空缺。

期望

科学本身并不否定自己的错误和不足。澄江生物群的发现说明了生物的进化并非总是渐进的,而是渐进与跃进并存的过程。

被众多的神创论引用的寒武纪大爆发,其实是一个数百万年的漫长过程,而最近的化石证据表明,在寒武纪之前,存在着大量多细胞生物。

当然,进化论的随机性仍被不支持这理论的人攻击,因为现在这么多种类的生物由1个细胞进化而来而且各有各的特征,DNA排列的随机性,也许和3岁小孩能组装汽车的可能性相同。

其他进化理论

新拉马克主义

进化论(3)在19世纪末到20世纪初这个时期出现过一些新的进化学说。

进化论(3)在19世纪末到20世纪初这个时期出现过一些新的进化学说。

荷兰植物学家H.德弗里斯(Hugo Marie de Vrier)在20世纪初根据月见草属的变异情况提出“物种通过突变而产生”的突变论,而反对渐变论。

这个理论得到当时许多遗传学家的支持。某些拉马克学说的追随者们虽然抛弃了拉马克的内在意志概念,但仍强调后天获得性遗传,并认为这是进化的主要因素。50年代在苏联由T.D.李森科所标榜的米丘林学说,强调生物在环境的直接影响下能够定向变异、获得性能够遗传。所有这些观点被称为新拉马克主义。A.F.L.魏斯曼在1883年用实验来证明获得性遗传的错误,强调自然选择是推动生物进化的动力,他的看法被后人称为新达尔文主义。

中性学说和间断平衡论

1968年,日本学者木村资生根据分子生物学的材料提出了分子进化中性学说(简称中性学说)。认为在分子水平上,大多数进化改变和物种内的大多数变异,不是由自然选择引起的,而是通过那些选择上中性或近乎中性的突变等位基因的随机漂变引起的,反对现代综合进化论的自然选择万能论观点(见分子进化的中性学说)。1972年N.埃尔德雷奇和S.J.古尔德共同提出“间断平衡”的进化模式来解释古生物进化中的明显的不连续性和跳跃性,认为基于自然选择作用的种以下的渐进进化模式,即线系渐变模式,不能解释种以上的分类单元的起源,反对现代达尔文主义的唯渐进进化观点。

社会达尔文主义:有些人认为,应该把自然界无情的生存竞争引入人的社会生活中来。他们认为纯粹的竞争才能促进人类的进步,应该提倡个人和国家的竞争(包括终极的毁灭战争),从而淘汰失败者和一些“不适合再生存下去”的一部分人。从而达到净化人类基因,优化人种的效果。是一种极端思想的体现。是否认人的社会性这个基本概念,只是赞同“人来源于动物”,否认“却高于动物”这一人类基本属性。

自然诱导生物自组织

2011年,姬厚元在其《生物进化律》一书中,提出了自然诱导—生物自组织的进化机制。该学说将自然环境和生物自身在生物进化中的作用紧密结合起来,认为生物的进化是在自然环境变化的诱导下生物不断重新自我组织的结果,物种的主体变异构成生物进化的原材料,反对将基因突变作为生物进化原材料的自然选择学说。同时,对生物的遗传变异问题也进行了探讨,提出了系统性遗传、协调性遗传、有序性变异等观点。

反对文章及杂志

中国已有许多报章杂志发表文章,对进化论表示不信或怀疑。

1993年第9期《中国青年》在《谁为人祖?》一文中对“人由猿猴变来”的观点提出了挑战。

1988年8月21日《温州日报》在《当代科学的六大悬案》一文中提到人类进化缺环,持进化论观点的英国著名进化论学者、博物学家赫胥黎也证明人类不能直接从猿猴进化而来。

1987年3月9日《温州日报》在《进化论的危机》一文中讲到“进化论的内在重重矛盾正在使这种理论本身逐渐瓦解”。

1978年7月19日《光明日报》在《进化论的趋势》[8]一文中写到:“本世纪末,渐渐进化的观点已不像早期那样风行了。当前英、美生物研究中,相信进化论的人越来越少,相信创造论的人越来越多。”

报章杂志上还能见到其它对进化论具有挑战性的文章:《达尔文错了吗?》(1984年9月4日《参考消息》)、《达尔文学说遇到新挑战》(1990年2月6日《参考消息》)、《达尔文的失误》(1984年第6期《科学24小时》)、《怀古不在进化论》(1990年第3期《环球》)、《进化论的新争论》(1991年8月7日《文汇报》)、《进化论使达尔文得了恐惧症》(1997年1月23日《参考消息》)、《动植物进化论值得商榷》(1995年5月25日《科技日报》)、《达尔文学说在美国受到攻击》(1997年10月5日《参考消息》)等等。

理论支持

地球膨裂说认为,因为地球寒武纪温度的不断升高,非常适合生物繁衍,进化速度迅速增加,所以发生了寒武纪生命大爆发。因此有人认为寒武纪生命大爆发不但不是反对进化论的有力证据,反而是进化论的有力证据。

1859年,达尔文发表了经典巨著《物种起源》,对生命起源和演化这一极其漫长而又纷繁复杂的过程提出了“进化论”的科学解释。

-

2023款奥迪q5图片(奥迪全新一代Q5曝光全方位进化价格还降低)

2025-09-22 12:15:52 查看详情 -

重塑海尔:可复制的组织进化路径

2025-09-22 12:15:52 查看详情

求购

求购