- 生物地层学

生物地层学

简介

根据地层中产生的化石进行分带、编年和对比等研究的地质学的一个分支学科,作为其基础的古生物学, 称为地层古生物学,亦称为化石层位学。这一学科由L.Dollo(1904)提倡的,但作为先驱设想的人是W.Smith(1816-19)。

根据地层中产生的化石进行分带、编年和对比等研究的地质学的一个分支学科,作为其基础的古生物学, 称为地层古生物学,亦称为化石层位学。这一学科由L.Dollo(1904)提倡的,但作为先驱设想的人是W.Smith(1816-19)。

史密斯在1816年发表的名著《用生物化石鉴别的地层》中,首次提出生物顺序发生的概念,既在整个地质时期内各种生物一个接着另一个按先后顺序出现。并指出,相同的层总是发现有相同的叠覆次序,并且包含相同的特有化石。这就是说化石顺序律与地层层序律是一致的。

生物顺序发生是生物进化的结果。生物从低级到高级,从简单到复杂,从不完善到完善的过程是一个前进性的发展。1893年,多洛把生物前进性的发展称为进化不可逆法则。因此,化石是鉴别地层相对时代的最好工具。

生物化石在不同的地质年代中显示着各不相同的特定面貌,而同一地质年代的化石却有着大致相同的面貌。这种生物阶段性的发展与地质历史的阶段性是密切结合在一起的,因此就有可能用生物发展面貌命名大的地质年代,如古生代、中生代和新生代等。

物种是形态稳定的生物分类单位,而化石种是生物地层学研究的基础材料。在利用化石种作地层对比时,含有相同化石种的地层被认为是同期的地层。但一个化石种的持续期估计在50万年到200万年之间,且不同化石种的时间延限不同,所以,以化石为基础的“地质同时”,不是一个精确的时间值。因此,生物地层学的地质同时性必须与通常的时间概念相区别。

进化速率是地层对比中衡量化石价值的主要标志。对进化速度快,如笔石、菊石、蜓等类别的属种的时限只占“阶”的一部分,它们的结构特征更替迅速,可较精确地代表一定层位的相对时代,利用这种化石作地层对比的标准性较高;进化缓慢的属,如舌形贝 (从奥陶纪延续到现代)等保守类型,用于地层对比的标准性就低。

新化石类型的出现和旧类型的绝灭都是地层划分的重要依据,但当新类型的出现与旧类型的孑遗分子混杂在一起,在地层划分上有争议时,一般优先考虑新类型,因为新类型的大量出现预示新阶段的开始。

地层中所保存的生物化石及其所代表的自然环境称生物相。生物相与岩相结合是恢复古环境的主要手段。只适应特定环境的生物称为狭生性生物,如珊瑚礁主要适应热带或亚热带环境适宜的海区,底栖的三叶虫等常限于浅海环境等。有重要指相意义的生物化石称为指相化石。

生物地层学方法是解决地球上出现生物以来的地层划分、对比的主要手段,随着先进技术的采用(如电 子显微镜等),它在解决前寒武纪后期的地层问题显得越来越重要。

地理分布广、代表地层时代较短的化石称为标准化石,用标准化石作地层对比是生物地层的传统方法。确定标准化石是一个实践经验积累的过程,经过实践检验的标准化石是地层对比的可靠工具。

共生在同一层位的化石称为化石群或化石组合。化石组合反映其所生存的地质时代的生物群面貌,同时也能指示古地理环境。用化石组合法研究划分对比地层,可全面考虑时限明确的化石属种作为代表,并结合与其他化石共存关系的研究,较严格地进行地层对比。各种生物化石所代表的时限,取其最稳定的。

为了在理论上说明“生物顺序”,就需要研究化石种的亲缘关系,恢复它的演化顺序。当我们从生物学的角度证明了甲种是乙种的祖先,就可无误地断定它们出现的先后顺序。为确定地层的相对时代提供理论依据。

近30年来,数字分析的各种方法已在生物地层学中广泛应用。1964年,肖把回归分析引入生物地层对比。肖引用距离公式,统计进行对比的各剖面中化石种的出现和消失之间的厚度,求出各个剖面间的对比方程。对比方程显示剖面所在地某一地质年代的沉积速率,并可做为时间对比的依据。多元统计方法如群分析、主成分分析、马尔可夫过程等都已有人尝试应用于生物地层问题分析,目前虽处于开创阶段,已日渐引起重视。

创始人

学习地质学,总是要弄清其中的两条基本规律—“地层层序律”和“化石居序律”。这很自然要提起它的发现者—“英国地质学之父” 威廉·史密斯。威廉·史密斯不仅是属于英国的,而且是属于全世界的,他是整个生物地层学的奠基人,也是对榷个地质学有重大贡献的 科学巨匠。 威廉.史密斯于17‘9年3月2」日诞生在英国牛津郡 丘吉尔城附近一个乡村铁匠的家里,小威廉7岁就失去了父亲。当他11岁,迫于家境贫寒而中途辍学。但他坚持自学,特别喜爱的是数‘学。 178,年,决定史密斯命运的事发生了。一位测量上程师爱德华·维布来到史密斯的家乡测量 教会学校校址。他经人介绍,认识J一当时十八岁的史密斯,就欣然诸他作自己的帮手,要他扛标)之、作记录。史密斯找到这份好差事,十分高兴。他积极地工作,并学会了测量工作的一整套业务知识o 史密斯以后从事了十多年的测量工作,他到过 萨默塞特郡等地侧量煤矿、运河,而他从小对矿石的爱好又发展到对山崖、岩层、尤其是地层巾所含化石的爱好。他虽没有上过正规的地质学、生物学课程,但从万千次的频繁接触中,他认识到化石是古代生物的遗体,并能辨认出一些化石的异同。

主要概念

生物地层学研究中,所遇到的主要概念有:

生物地层学研究中,所遇到的主要概念有:

化石顺序律

在整个地质时期内各种生物一个接着另一个按先后顺序出现。W.史密斯在1816年发表的名著《用生物 化石鉴别的地层》中,首次提出生物顺序发生的概念,并指出,相同的层总是发现有相同的叠覆次序并且包含相同的特有化石。这就是说化石顺序律与地层层序律是一致的。

进化不可逆法则

生物顺序发生是生物进化的结果。生物从低级到高级,从简单到复杂,从不完善到完善的过程是一个前进性的发展。1893年,多洛把生物前进性的发展称为进化不可逆法则。因此,化石是鉴别地层相对时代的最好工具。

生物进化的阶段性

生物化石在不同的地质年代中,显示着各不相同的特定面貌,而同一地质年代的化石却有着大致相同的面貌。这种生物阶段性的发展与地质历史的阶段性是密切结合在一起的,因此就有可能用生物发展面貌命名大的地质年代,如古生代、中生代和新生代等。

地质同时性

物种是形态稳定的生物分类单位,而化石种是生物地层学研究的基础材料。在利用化石种作地层对比时,含有相同化石种的地层被认为是同期的地层。但一个化石种的持续期估计在50万年到 200万年之间,且不同化石种的时间延限不同,所以,以化石为基础的“地质同时”,不是一个精确的时间值。因此,生物地 层学的地质同时性必须与通常的时间概念相区别。

进化速率

地层对比中衡量化石价值的主要标志。对进化速度快,如笔石、菊石、?等类别的属种的时限只占“阶”的一部分,它们的结构特征更替迅速,可较精确地代表一定层位的相对时代,利用这种化石作地层对比的标准性较高;进化缓慢的属,如舌形贝(Lingula)(从奥陶纪延续到现代)等保守类型,用于地层对比的标准性就低。

先驱和孑遗

新化石类型广布以前的少量代表称为先驱;旧类型在绝灭之前的少量代表称为孑遗。新化石类型的出现和旧类型的绝灭都是地层划分的重要依据,但当新类型的出现与旧类型的孑遗分子混杂在一起,在地层划分上有争议时,一般优先考虑新类型,因为新类型的大量出现预示新阶段的开始。

生物相

地层中所保存的生物化石及其所代表的自然环境称生物相。生物相与岩相结合是恢复古环境的主要手段。只适应特定环境的生物称为狭生性生物,如珊瑚礁主要适应热带或亚热带环境适宜的海区,底栖的三叶虫等常限于浅海环境等。有重要指相意义的生物化石称为指相化石。

主要方法

生物地层学方法是解决显生宙地层划分、对比的主要手段,随着先进技术的采用(如电子显微镜等),它在解决前寒武纪后期的地层问题显得越来越重要。其主要方法有:

标准化石法

地理分布广、代表地层时代较短的化石称为标准化石,用标准 化石作地层对比是生物地层的传统方法。确定标准化石是一个实践经验积累的过程,经过实践检验的标准化石是地层对比的可靠工具。

化石作地层对比是生物地层的传统方法。确定标准化石是一个实践经验积累的过程,经过实践检验的标准化石是地层对比的可靠工具。

化石群或化石组合法

共生在同一层位的化石称为化石群或化石组合。化石组合反映其所生存的地质时代的生物群面貌,同时也能指示古地理环境。用化石组合法研究划分对比地层,可全面考虑时限明确的化石属种作为代表,并结合与其他化石共存关系的研究,较严格地进行地层对比。各种生物化石所代表的时限,取其最稳定的。

共生在同一层位的化石称为化石群或化石组合。化石组合反映其所生存的地质时代的生物群面貌,同时也能指示古地理环境。用化石组合法研究划分对比地层,可全面考虑时限明确的化石属种作为代表,并结合与其他化石共存关系的研究,较严格地进行地层对比。各种生物化石所代表的时限,取其最稳定的。

种系演化法

为了在理论上说明“生物顺序”,就需要研究化石种的亲缘关系,恢复它的演化顺序。当人们从生物学的角度证明了甲种是乙种的祖先,就可无误地断定它们出现的先后顺序。所以,种系演化的研究为确定地层的相对时代提供理论依据。

生态地层法

研究一个地质年代中的化石生态系是生态地层学的任务。生态地层学已成为生物地层学的一个重要分支,被认为是地层学的生长点之一。一个层位的化石组成称为古群落,若干 古群落与无机环境交织的有机联系称为古生态系。古群落或古生态系对环境变化、气候变化和地壳扰动特别灵敏。可以根据古群落的演变,恢复气候的变迁和地壳活动的韵律,因此可作为地层划分的依据。通过对古群落的定量研究,比较群落的类似性,可较精确地对比地层。

数字分析法

近20年来,数字分析的各种方法已在生物地层学中广泛应用。1964年,A.B.肖把回归分析引入生物地层对比。肖引用距离公式,统计进行对比的各剖面中化石种的出现和消失之间的厚度,求出各个剖面间的对比方程。对比方程显示剖面所在地某一地质年代的沉积速率,并可做为时间对比的依据。多元统计方法如群分析、主成分分析、马尔可夫过程等都已有人尝试应用于生物地层问题分析,虽处于开创阶段,已日渐引起重视。

生物地层单位

一个生物地层单位,是指具有相同化石内容和古生物特征并与邻接的地层不同的一个层或岩层组。生物带 是被普遍接受的生物地层单位。1856年,A.奥佩尔把带作为独立的时间地层单位。在这以前,地质学文献中“带”的术语已经使用,但较含混。奥佩尔则明确指出,任何地方以若干特定种为特征的某一层位,甚至可以在最远的区域具有同样的确定性,这种能确切地代表一定层位的化石,就是生物带。这个概念为1900年在巴黎召开的第8届国际地质会议所接受,作为正式的地层单位。后来许多学者认为生物带的界面是穿时的,不能与时间单位相混淆。因此1937年,H.D.赫德伯格提出把时间地层、岩石地层和生物地层 3类单位分列的方案。1933年,W.J.阿克尔论述了生物带不同类型,赫德伯格在1971年、1976年先后进一步论述各类生物带的性质,主要分为:

组合带

以某一地层中化石组合内容为特征,并据生物面貌的变化规定它的界面。一个组合带可以根据所有各种 化石类型,或仅根据某类化石而定。

延限带

以某一化石种、属或其他分类等级在地质年代中延续的时限作为生物带的范围,其界面由化石的出现和消失确定。若只考虑个别化石的延限,则为单个分类单位延限带。若考虑两个化石共同重合的时限,则为两个分类单位共存延限带。若考虑多个化石的共同延限,称为奥佩尔带。

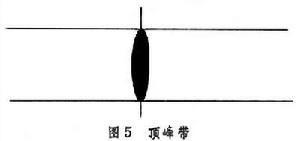

顶峰带

以某类化石最繁盛为特征(图5)。而不考虑共生和延续限的一组地层,其界面多少有些任意性,往往参考岩 层面位置加以确定。

生物地层学

谱系带

是由含有代表一般演化或发育线或趋势标本的地层体所组成的一种延限带类型,带的上、下由演化线或趋势现象的改变而限定。

存在问题

许多学者常常把生物地层学与时间地层学(或称年代地层学)混为一谈。时间地层单位的概念是赫德伯格提出的,为国际地层划分分会采纳。按照国际地层分类分会提出的定义,“一个时间地层单位是一段特定地质时间内形成的岩层所构成的岩层体”,并且规定时间地层单位包括宇、界、系、统、阶、时带。其中阶是时间地层的基本单位,阶是上下等时面限定下所形成的岩石,代表地质历史中的基本事件,适用于区域性或世界性的对比单位。时带是可明确确定时间界面的最小单位,可以用化石、矿物、特种岩石等作为时带的物质内容。但有人(如J.M.汉考克,1977)主张“阶”是生物地层单位,理由是:①A.C.多比尼(1842)提出阶的概念时,把阶与带作为同等术语使用;②由于阶的实际内容是生物带的归并。因此,把阶作为时间地层单位与多比尼的概念不一致,而且实践上有困难。持这种见解的人同时怀疑另立时间地层单位的必要性。

资料

臺北市立建國高級中學地球科學科葉昭松老師/國立台灣師範大學地球科學系劉德慶教授責任編輯

根據地層疊置定律和化石群連續定律,我們可將各地區的岩層上下關係排列出來,再以各個地層中所含的化石,作為各地岩層相對時間的指準,將世界各地的沈積岩層按照時代先後排列起來,就是一張標準地質柱狀剖面圖(Standard Geologic Column)。這樣的資料可以顯示地層的上下順序,也可以表示時代先後,並且依照不同的証據,而有不同的地層單位分法。如岩石地層Lithostrati graphic以群Group、層Formation、段Member、岩層Bed(s);時間地層Chronostrati graphic分:宇Eonthem、界Erathem、系System、統Series、階Stage、時帶Chrono zone;地質年代單位分:元Eon、代Era、紀Period、世Epoch、期Age、時(段)Chron。而生物地層是用生物的出現結束或是演化作為分期。

從寒武紀(5.4億年前)以來,已有數百萬個物種出現又滅亡,某些物種滅亡後形成化石保留在地層中。它們的出現和滅亡時間為岩層對比提供了最好的資料。生物地層就是使用一組岩層中所含的同一化石或一組古生物特徵,來區分上下的關係。

生物地層使用的單位根據國際地層委員會ICS所設立的國際地層小組ISSC,於1976年刊行國際地層規則(International Stratigraphic Code)所示,以「生物帶(Biozone)」為生物地層單位的通稱。而且生物帶不同於岩石地層單位與時間地層單位,並沒有代表時間長短,而是純粹用不同的生物特性來定義,並且按照不同地區岩層中化石特性的不同,可分成幾種主要的生物帶類型。

一、組合帶(Assemblage-zone):由一群化石的組合所定義。

二、生存帶(Range-zone):由某一種類的化石生存時間所決定。

三、共存帶(Concurrent-range-zone):由幾種化石共同生存時間的組合所決定。如下圖所示,箭頭表示生物的出現或滅絕位置。

四、複合帶(Oppel-zone):由一組化石的共同出現所定義。

五、系統帶(Lineage-zone):由化石演化系統的出現及滅絕所決定。

六、極盛帶(Acme-zone):由一化石出現最多的時段來決定。

七、間隔帶(Interval-zone):由兩種化石出現或消失的間隔來定義。

確定一個良好的生物地層帶需要一些條件,如:1.上下界限明確;2.很容易找到很多化石;3.有很多其他種類的化石伴生;4.上下界限不隨岩相變化改變;5.分佈全球性,可廣泛對應。而除了學術研究方面,生物地層也有實際的應用價值,在石油探勘中扮演很重要的角色。

參考資料

一、錢憲和地質學概論台大地質系1996

二、何春蓀普通地質學五南出版社1990

三、Blow,W.H.,1969,Late Middle Eoceneto Recent planktonic foraminiferal biostratigraphy.Proc.I,Internatl.Conf.Microfossils,Vol.,pp.199-421

求购

求购