- 张钫

张钫

人物简介

张钫,字伯英,号友石老人;辛亥革命元老、著名爱国人士;河南新安人,少年时期受孙中山先生的影响,弃文从武,立志共和。1907年春,他入保定陆军速成学堂炮兵科学习,1908年加入由孙中山领导的同盟会。从保定陆军速成学堂毕业后,他被分配到陕西新军张凤翔部任职,并与张凤翔等在西安共谋起义,脱离清军统辖。之后,他被任命为东路征讨大都督,兵出潼关,攻打清兵,屡战屡胜,名声大振。

袁世凯窃取辛亥革命果实,复辟称帝,张钫深为不满,不予合作,被袁世凯诱捕入狱。及至蔡锷的护国军讨袁成功,袁世凯垮台,张钫才被释放。张钫出狱后回到陕西,与于右任组织陕西靖国军,于右任任总司令,张钫任副总司令。其后一段时间,他蛰居新安故里。20世纪30年代,他出任国民党第二十路军总指挥兼任河南省代主席;抗日战争爆发,受命任国民党第一战区预备总指挥。1938年调任国民党军事参议院副院长,后任院长。解放战争后期,蒋介石委任张钫为鄂豫陕绥靖区主任,而当时国民政府已经名存实亡。张钫环顾时局,决定弃暗投明,1949年底在四川率部起义,此举对和平解放四川做出了贡献。

中华人民共和国成立后,张钫被推选为全国政协委员;1951年,应中共中央统战部邀请,到北京参加统战部举办的学习班,并受到中共中央领导人毛泽东、周恩来、朱德等同志的接见;毛泽东见到他时,称他是“中原老军事家”;1966年在北京病逝,享年80岁。

人物经历

时任陕军第二师师长的张钫(1913)

时任陕军第二师师长的张钫(1913)

张钫,字伯英,号友石。河南新安人。幼时在家乡读私塾,后因其父张清和在陕西乾州(今乾县)等地做官,于1902年来陕西。1904年考入陕西陆军小学堂,1907年毕业后被选送到保定陆军军官速成学堂炮科深造,其间加入中国同盟会与同胞社。

1909年春毕业在陕西新军督练公所候差,1910年任陕西陆军混成协炮营右队排长,旋升为队官(连长)。张与新军中的同盟会骨干钱鼎、党自新等人创建了实为同盟会秘密机关的军事研究社(亦称武学研究社或兵事研究社)任社长,并与井勿幕、钱鼎等积极联络哥老会力量,是新军中革命党人的主要领导者。同年7月9日张钫参加同盟会与哥老会首领在大雁塔举行的歃血结盟仪式。

1911年武昌起义爆发后,在西安的同盟会员联合新军、哥老会于10月22日举行起义。西安光复后,10月27日秦陇复汉军政府成立,张负责军令府,不久秦陇复汉军副大统领钱鼎在渭南遇难,张任秦陇复汉军东路征讨大都督,在双方兵力悬殊、武器装备很差的情况下,张率部在潼关与清军激战,潼关三失三得,保卫了陕西的东大门,成为陕西辛亥革命的著名将领。

中华民国建立后,张任秦军第二镇(后改为师)统制(师长),驻防潼关。

1913年,袁世凯为分散陕西革命军实力调张钫率第二师赴安康,不久被袁任命为陕南镇守使,1915年4月调任北京将军府参军。护国战争中,张与于右任、陈其美联络反袁,孙中山委其为中华革命军陕豫联军总司令。张策动陈树藩、刘镇华起兵讨袁,又以筹办河南民团为名回豫组织讨袁军,因刘镇华告密,张被拘押,袁世凯去世当日被释放。

1917年张勋复辟,张出任陕西讨逆军第一支队司令,张勋复辟失败后返回西安,因遭陈树藩打击、猜忌离开陕西,居留天津、北京。

1918年8月中旬,张钫被推举为陕西靖国军副总司令,与总司令于右任率军反抗依附北洋军阀的陕西督军陈树藩、省长刘镇华。

1921年秋,张父逝世其返回河南新安服丧。至1927年间,曾协调战事,策应北伐诸事,1927年5月随冯玉祥的国民革命军第二集团军到达河南。

1928年秋,南京政府任命张为河南省建设厅厅长兼省赈务委员会主席。

1930年4月蒋、阎、冯中原大战爆发,张任河南省代理主席兼讨逆军第二十路军总指挥,为蒋介石瓦解冯部、收买杂牌军出力献策。

1932年夏任河南全省清乡督办,率第二十路军驻防潢川“剿共”,1933年张驻军洛阳时委派专人搜购唐代墓志等石刻千余块,于1935年在祖居铁门镇建成友石山庄石刻陈列室。 张钫出任第二十路军总指挥兼河南省代主席

张钫出任第二十路军总指挥兼河南省代主席

1934年张奉命率部曾参加对中央苏区的第五次“围剿”,1935年冬在国民党第五次全国代表大会上被选为候补中央执行委员。

抗日战争期间,张任第十二军团军团长、第十九集团军总司令、第一战区预备军总司令、军事参议院副院长、国民党第六届候补中央执行委员等职。在任第一战区预备军总司令时,张曾资助中共游击队军服1000套、银洋3000元。

1938年日军进攻武汉,张由鸡公山移居西安,日军侵占河南后大批难民逃至陕西,张以河南同乡会会长身份协调救济和安置了大批难民,又帮助解决河南大学迁到西安的师生的吃住问题,被河南难民誉为“老乡长”。抗日战争胜利后张被授予陆军上将军衔,任国民政府国策顾问等职,其于1946年移居上海,上海解放前夕赴重庆,1949年9月任豫陕鄂边区绥靖公署主任。同年12月,张策动并参加了国民党第二十兵团陈克非部在四川郫县起义,成都解放后移住成都。

1951年,张到北京任第二届全国政协委员、民革中央团结委员会委员。1960年起,张根据自己的亲身经历和所见所闻回忆记述了从清朝末年到1949年间许多重大历史事件和重要历史人物的活动,辑为《风雨漫漫四十年》于1986年出版。1966年5月张钫在北京病逝。[1]

成就荣誉

张钫,生于河南新安铁门镇,1911年10月参与策划并领导西安起义,打响了辛亥革命“第二枪”;张钫不仅是一位精于文韬武略、果敢勇猛的战将,还是一位不断追求进步的革命者,他曾四处奔走讨袁护国,也曾在抗战时期大开粮库救济灾民。解放战争后期,他毅然率部起义,和人民一道迎来新中国的黎明。

张钫戎马一生,后来又做了大官,但是他很少摆官架子,且轻财好义,所到之处对父老乡亲多平易近人;遇有贫苦,慷慨解囊;见到争执,即予调解。回归故里,不骑马,不坐车,见到乡亲,必先问侯;对无力求学者,给予资助。

新安张志平等多人留学日本,都靠张钫供给;新安县铁门镇小学为张钫创办,县、镇两家图书馆各藏《万有文库》一部,也为张钫捐赠。

张钫纪念馆开馆仪式张钫纪念馆位于河南省新安县铁门镇,占地4200平方米,有房屋120余间,是一座布局严谨、独具特色的民国民居建筑群。纪念馆按照张钫的人生阶段,被分为12个展厅;张钫后人捐赠的数百件张钫遗物,被分散摆放在多个展厅。张钫印鉴、抗战胜利纪念章及张钫手书的《孙子兵法》、穿过的大棉袄、家传的象牙筷等旧物带着历史的味道,真实还原了张钫的一生。

张钫纪念馆开馆仪式张钫纪念馆位于河南省新安县铁门镇,占地4200平方米,有房屋120余间,是一座布局严谨、独具特色的民国民居建筑群。纪念馆按照张钫的人生阶段,被分为12个展厅;张钫后人捐赠的数百件张钫遗物,被分散摆放在多个展厅。张钫印鉴、抗战胜利纪念章及张钫手书的《孙子兵法》、穿过的大棉袄、家传的象牙筷等旧物带着历史的味道,真实还原了张钫的一生。

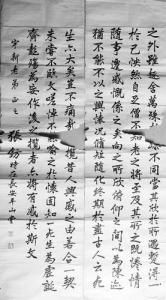

5号展厅是“核心”,记录的是张钫在辛亥革命前后的事迹。展厅内,悬挂着张钫在1913年任陕军第二师师长时的戎装照,英姿飒爽、威风凛凛。墙上还有一篇张钫于1912年写的《辛亥革命一周年抒怀》:“秦中起义,于今一载。最可惨而不能忘者友人刘粹轩、钱定三……皆磊落光明,有死无降。与当世英雄豪杰再作一番事业,以造福于万姓慰己死之友,吾无憾矣!”

张钫先生手书《兰亭集序》(局部)张钫平素爱好书法,搜罗古今名人字画法帖;他自已在戎马倥偬中坚持临池,曾为不少机关、团体、商店、个人书写匾额,其工楷遒劲沉励。

张钫先生手书《兰亭集序》(局部)张钫平素爱好书法,搜罗古今名人字画法帖;他自已在戎马倥偬中坚持临池,曾为不少机关、团体、商店、个人书写匾额,其工楷遒劲沉励。

张钫酷爱志石,自号友石主人,常和章太炎、于右任等名人学者交往,一同鉴赏古玩。周济他人很大方,而自己的用度却十分节俭,这为他后来创建“千唐志斋”奠定了思想基础和经济基础。

张钫从二十世纪三十年代初期,开始搜集唐代墓志,全国各地凡有唐代墓志者,他不惜重金购买,经过近五年的努力,收藏唐代墓志一千多件,成为首屈一指的收藏大家,“千唐志斋”便是在此基础上修建起来的。

“千唐志斋”所藏除唐代墓志一千多件以外,尚有北魏、西晋、五代以及宋、元、明、清志石,上下纵横一千多年,犹如一部志石历吏,也称得上一座独一无二的墓志博物馆,其中不乏名家高手的墨迹,如唐代武则天执政时期的宰相狄仁杰撰写的《相州刺史袁公瑜墓志铭》和赵孟頫书写的《宜武将军达鲁花赤珊竹公神道碑》等,还有一些无名氏撰写,志主为勋臣贵戚且史书有传的珍贵史料,以及足以代表书法流派,从中可以寻绎出唐代书法源流规迹的珍贵文献,还有被称为近代书法艺术三绝的章太炎撰文、于右任书丹、吴昌硕篆刻的张钫父亲《张子温墓志铭》等,都足以为后人法。

书画部分中也是珍品琳琅满目。书有清代王子弘所书行草条幅,北宋米芾所书行草对联,明代董其昌所书行草横披,清代孟津王铎所书行草中堂,刘镛所书草字条幅,陈鸿寿所书汉隶对联,邵瑛所书狂草条幅,以及韩东篱、张人杰、靳志、刘承烈、许震等所书的对联、楹联、条幅、横幅、单幅等等,还有蒋介石撰文、贺耀祖书写的隶体《张母王太夫人寿序》长篇。画有清代大画家、号称“扬州八怪”之一的郑板桥画并题咏的风、雨、阴、晴竹枝四态一组屏扇和名为《醒》的竹幅写竹,有王纯谦手指画的兰草和题咏,还有汉画线刻佛经故事与汉武帝梦境浮雕等等。

据统计,到目前为止,唐人墓志共出土三千五百多件,千唐志斋占有三分之一还要多,更为可贵的是千唐志斋收藏的书画中有许多稀世珍宝,如堪称国宝的武则天造字十九个,狄仁杰的《袁公墓志铭》是迄今能看到的唯一的狄氏手迹。

千唐志斋收藏的唐代墓志,为研究唐代的政治、经济、军事、文化、对外关系提供了重要资料。同时,这些文献资料,补充了史书之所缺,其中一些墓志又为研究书法艺术和书法源流提供了第一手的善本,所有这些都是张钫先生为祖国做出的重要贡献。

张钫先生的故居,坐落在新安县铁门镇西后街路北,与千唐志斋一路相隔;张钫故居规模庞大,坐北朝南,房舍绝大多数为砖木结构,基本保持着明清时期北方传统民居的建筑风格,特别是主体部分,为三进的四合院连环结构,布局严谨,错落有致;但有别于传统的,是它的门窗和内部装修,其采用的是西式风格,尤其是大量采用了在当时需要进口的水泥、玻璃等建材,使得整座宅院呈现出中西结合的典型特色。

张钫先生的故居,坐落在新安县铁门镇西后街路北,与千唐志斋一路相隔;张钫故居规模庞大,坐北朝南,房舍绝大多数为砖木结构,基本保持着明清时期北方传统民居的建筑风格,特别是主体部分,为三进的四合院连环结构,布局严谨,错落有致;但有别于传统的,是它的门窗和内部装修,其采用的是西式风格,尤其是大量采用了在当时需要进口的水泥、玻璃等建材,使得整座宅院呈现出中西结合的典型特色。

此外,张钫在开封的旧居尚有三处:1、乐观街,现开封市草制品厂,原来的建筑已被拆除,1948年开封解放初期,中共开封市委就设在这里;2、开封山货店街原19号院,现鼓楼新天地;3、曹门里朝阳胡同(亦称火神庙后)路北19号,唯一现存;铁塔知止亭今日尚存,亭北侧立有《知止亭碑记》一方,系张钫所撰,被列为“河南省文物保护单位”。

求购

求购