- 多足纲

多足纲

简介

多足纲(Myriapoda)是节肢动物门的综合类、寡足类、倍足类(以上为前门类)和 唇足类(后门类)的总称。以陆生(有气管)、多足这种俗称而命名。不是系统性的分类。与此相反,昆虫由于仅有3对步足,所以称为六足纲(He-xapoda)。唇足类(蜈蚣类)和寡足类(类)合称为Homopoda。

本纲动物大多数身体细长,体长2~280毫米。体形多样:圆筒形、带状、球形。体节从11节至几十节不等,可分头、胸、腹 3部分。触角一对,7~8节,末节较短小,顶端有4个感觉圆椎体,少数种类的圆椎体数目更多。口器由一对大颚和一片状的颚唇部组成。颚唇部是大颚后另一对口器的附肢左右愈合而成,并遮盖了口腔下面。胸部4节,第1节(即颈节)无附肢,第2~4节各具步足一对。成体腹部的体节很多,除尾端1或2节都无步足外,每节各具步足2对。腹部占虫体的大部分、体节基本相似是本纲动物的特点。雄性的1或 2对步足转化成生殖肢。气管系统和血管系统完善。气孔位于足基节的前方侧板上,生殖器官开口于第3体节,即第2对步足的后面。

雌雄异体,交配时,雄性以生殖肢转移精子。雌性产卵数量多少不等,少则1、2个,多至数百个结成卵团。卵粒经2~4周变成第1期幼虫;刚破卵的幼虫一般具有3对步足。幼虫在继续生长发育中随着蜕皮次数的增加而增加体节和步足数,直至成体。

主要特征

体长形,分头和躯干二部,一般背腹扁平。头部有1对触角,多对单眼。口器由1对大颚及1~2对小颚组成。躯干部由许多体节组成,每节有1~2对前足。用气管呼吸,排泄为马氏管。多足类为陆生动物,栖息隐蔽,已知10000多种,常见的包括蜈蚣、马陆等。

生态分布

霉菌 真菌

多足纲

多足纲

具有臭腺的多足纲在处于危险的时候,由臭腺孔放出分泌物以驱逐敌害;无臭腺的蟠形类把身体卷曲成球形,以坚固的背板抗拒敌害的攻击。当生存条件不适宜时,多足类常成群迁徙。

中国常见的大型多足纲动物多属于异蛩类和山蛩类,主要分布在长江以南地区。在长江以北,除几种山蛩外,个体较小的带马陆类较多。另外,在中国福建、广东、广西等亚热带地区还发现圆马陆类。

形态适应性

多足纲

多足纲

②坚硬的大颚利于咀嚼有机腐殖质和撕裂食物

;

主动防御

多足类大都具有毒性,但在中国医学中,马陆与山蛩都可入药。

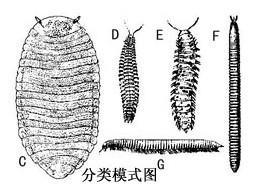

分类

多足纲包括2亚纲2总目7个目:

多足纲

多足纲

触颚亚纲 体长不过几毫米,体壁柔软,不含钙质,全身具有 各种式样的刚毛,因而俗称毛马陆(图a)。全体由头部和11~13个体节组成,具有13~17对步足。

唇颚亚纲 体壁坚硬,含有钙质。雄性具有特化为生殖肢的步足,根据其位置分为后雄总目和前雄总目。

①后雄总目,生殖肢位于身体末端,与雌性交尾时只起扶助作用。包括:蟠马陆目(图b)和蛞形目(图c)。

②前雄总目,生殖肢位于第7体节。包括:绩马陆目、带马陆目、姬马陆目和畸颚目。

代表动物

蜈蚣

体扁平,每 体节有1对 步足,分 石蜈蚣、蜈蚣和 地蜈蚣三类,约有2 800种。石蜈蚣类躯干有18个体节,步足15对;蜈蚣类为15~27体节,步足21~23对;地蜈蚣类体节多,变化大,步足31~170对。蜈蚣躯干部第1对 附肢特别强大,形成 颚足,末节成为毒爪,颚足内有 毒腺。蜈蚣肉食性,以毒爪刺入捕获物体内,注入 毒素使之麻痹,再咬破 体壁,摄食体内组织器官等柔软部分。 少棘蜈蚣(Scolopendra subspinipes mulilans),为习见种类,一般长100毫米,最大可达150毫米,背侧深绿,有光泽,头及第1体节背板红色。生活在潮湿阴暗处。整体干制,可入药。 蚰蜒(Thereuonema),步足15对,细而长,易脱落,俗称“钱串儿”,室内有时发现。 蜈蚣

蜈蚣

马陆

体圆 马陆柱状,躯干部体节少的10余节,多的可达100多节。第1体节无足, 第2~4体节各具1对步足,其余体节各具2对步足,因此属 倍足类。从 胚胎发育上观察,每一体节实由2个体节愈合而成。习见种如 巨马陆(Prospirobo-lus),体粗大,头平滑,躯干部黑褐色。生活在潮湿山林间,运动缓慢。 山蛩虫(Orthomorpha),体带状,黑褐色,17~20体节,触之能曲卷成球。生活在潮湿草丛间或石块下。

马陆柱状,躯干部体节少的10余节,多的可达100多节。第1体节无足, 第2~4体节各具1对步足,其余体节各具2对步足,因此属 倍足类。从 胚胎发育上观察,每一体节实由2个体节愈合而成。习见种如 巨马陆(Prospirobo-lus),体粗大,头平滑,躯干部黑褐色。生活在潮湿山林间,运动缓慢。 山蛩虫(Orthomorpha),体带状,黑褐色,17~20体节,触之能曲卷成球。生活在潮湿草丛间或石块下。

求购

求购