- 凌叔华

凌叔华

人物生平

成长环境

凌叔华的父亲凌福彭,[7]字润台,出身翰苑,光绪十九年中举人,与康有为同榜进士,历任清朝户部主事兼军机章京、天津知府兼天津工艺局及习艺所督办、保定知府、天津道长芦盐运使、顺天府尹代理、直隶布政使。

凌淑华1911年后曾任北洋政界约法会议议员、参政院参政。他精于词章、酷爱绘画,曾与齐白石、姚茫父、王云、萧厘泉、周启祥、金城、王梦伯、陈半丁、陈寅恪等著名画家过从甚密,组织"北京画会",家里常有文人墨客出出进进。

凌淑华1911年后曾任北洋政界约法会议议员、参政院参政。他精于词章、酷爱绘画,曾与齐白石、姚茫父、王云、萧厘泉、周启祥、金城、王梦伯、陈半丁、陈寅恪等著名画家过从甚密,组织"北京画会",家里常有文人墨客出出进进。

这种家庭、生活环境,使她从小便受到文学艺术的陶冶,并首先爱上了绘画。在六岁的时候,她在花园中,用木炭在白墙上画了很多山水风景、花卉和人物。她父亲的一位朋友看到这些画后对她说:"你的画很有风格。你有天才,你会成为大画家的。我要跟你父亲讲,让他给你找一位老师……"这样,她就拜了著名的女艺术家、慈禧太后宠爱的画师缪素筠为师,还受到当时被称为文化艺术界一代怪杰辜鸿铭的教育,使她打下了古典诗词和英文的基础。在七八岁时,还曾拜著名山水兰竹画家王竹林为师,后又从女画家郝漱玉习画,这使她的绘画技术有了坚实的基础。

读书经历

当她在天津直隶第一女子师范学校读书的时候,她的写作才华像第一枝出水的芙蓉,文采超众,引人注目,其作文常在校刊上发表。

凌淑华1919年"五四"运动爆发,天津成立"天津爱国同志会",出版由许广平、蒋云主编的《醒世》周刊,她也受到影响。

凌淑华1919年"五四"运动爆发,天津成立"天津爱国同志会",出版由许广平、蒋云主编的《醒世》周刊,她也受到影响。

1921年二十一岁那年,她考入燕京大学预科[8],曾与即将毕业的谢冰心同学一年,翌年升入本科外文系,主修英文、法文和日文,并听过周作人的"新文学"课。美丽的燕大校园,一年四季洋溢着诗情画意,创作的冲动时时撞击着她的灵感,于是她常挥笔作画,让大自然的青春和生命活力永留丹青妙笔之下。

大学时期的凌叔华,其画艺已们熟到能够妙手回春,"偶一点染,每有物外之趣"的程度。后来,她的这些画大半都曾经朱光潜看过,他评论说:"取材大半是数千年来诗人心灵中荡漾涵泳的自然……在这里面我所认识的是一个继承元明诸大家的文人画师,在向往古典的规模法度之中,流露她所特有的清逸风怀和细致的敏感……"看她的画,"我们在静穆中领略生气的活跃,在本色的大自然中找回本来清净的自我。"

发表处女作

虽然她爱画,但"文学"却像一只磁性极强的巨手,牢牢地抓着她,"写作"是她倾心神往的目标。当胡适、郭沫若、冰心等人以其各自风格独特的新诗风靡文坛时,她的创作欲望就像一盆刚刚燃起的火,愈燃愈旺。于是,1924年,在大学里,在作画的同时,她开始以白话执笔为文。1月13日在《晨报》副刊上,以瑞唐为笔名发表短篇小说处女作《女儿身世太凄凉》,接着又发表《资本家之圣诞》及杂感《朝雾中的哈大门大街》等。

绘画艺术

上世纪七十年代末,春风骀荡,冰山融释,一大批被珠埋的老作家又露真容、显峥嵘。凌叔华的《花之寺》[9]、《爱山庐梦影》和《古韵》等佳作再度问世,获得赞誉。一般读者认同的是作家的凌叔华,画家的凌叔华却鲜为人知。盖一是她文名太盛,二为她的画作罕见,甭说真迹,连复制品都难觅。

凌叔华是大自然的崇拜者。她的画作题材"大半是数千年来诗人心灵中荡漾涵咏的自然",北京的胡同、伦敦郊外的风景、泰晤士河的雾岚和苏格兰的湖光,都在她的笔端熠熠生姿。更多则是春兰、秋菊、秀竹、凌波仙子和蜜蜂、蜻蜓之类的花卉和小生灵。画道之中,水墨为最上,肇自然之性,成造化之功。她的文、画同风,一如其人,"轻描淡写,着色不多,而传来的意味很隽永"。其简约、淡雅,神韵欲仙。1943年武汉大学校庆,凌叔华作《水仙》长卷志贺。她的一位学生晚年忆及此画,印象仍十分深刻,他说:"凌老师的画力求从淡雅上把捉气韵,不设色,不蓊染,满幅清丽的叶与花,脱尽尘俗,似乎是焚香清供的那一类。"再看这幅山水横幅:秋水、芦苇、古柳之间,一老翁抛丝,悠然独钓秋色。题语是:"闲来静坐学垂钓,秋水秋色入画图"。充满文人情趣。朱光潜先生称赞她的画是"一个继承元明诸大家的文人画师,在向往古典规模法度中,流露出她所有的清逸风怀和细致的敏感"。齐白石在读她《夜景》后作诗颂扬:"开图月是故园明,南舍伤离已五春。画里灯如红豆子,风吹不灭总愁人。"一种清幽、感伤、婉约与缠绵浸淫尺素。

一生与画有不解之缘

凌叔华研读的是外文,但她一生与画有不解之缘

她出生于丹青世家。父亲凌福彭曾与康有为同榜进士,并点翰林,授一品顶戴,官至顺天府尹、直隶布政使,工于词章书画。母亲亦通文墨,爱读诗书。外祖父本系粤中画坛高手,家藏书画极丰。其父与学界画坛时彦过从甚密。康有为、俞曲园、辜鸿铭、齐白石、陈寅恪等社会名流是她家的常客。她的英语启蒙先生是辜鸿铭。凌叔华耳濡目染,幼时对绘画便有兴趣,常在家中粉墙上练笔。家人即延聘慈禧宫廷女画师缪素筠教习,后正式拜丹青名家王竹林、郝漱玉为师,还得齐白石的亲传。她在这种强烈的艺术氛围中薰陶、成长,俾使画艺日进。

生平用功夫较多的艺术是画

凌叔华自言生平用功夫较多的艺术是画

二十年代,陈师曾、齐白石组织画会,十分活跃。只要有人折柬相邀,画家们便召之即来,茶馀酒后,濡毫染纸,直抒胸臆后,尽兴而去。凌叔华在《回忆一个画会及几个老画家》一文中,有具体生动的描述。那个画会是由她作东主办的,陈师曾、姚茫父、王梦白、齐白石、陈半丁、金拱北等晤聚品茗、把盏后,凌叔华裁纸磨墨请众人合作《九秋图》。姚范父题款:"九秋图,癸亥正月,半丁海棠,梦白菊,师曾秋葵,?泉松,白石雁来红,养庵桂花,拱北牵牛红蓼,姚茫父兰草,集于香岩精舍,叔华索而得之,茫父记。"此画被凌叔华视为藏画中的精品。撰写此文时,我询及凌叔华女公子陈小滢此画今何在,她痛心地说,失于战乱。所幸的是她家留有照片。

画结识夫君陈西滢

更有趣的是凌叔华缘画结识夫君陈西滢

那是1924年,凌叔华在燕京大学外文系就读,行将毕业的五月,印度大诗人泰戈尔访华。凌叔华在家中以中式茶点诚邀泰戈尔到家中作客,陪同者有二三十人之众。凌叔华晚年回忆说,那时年轻气盛,目无尊长,当众人面她问泰戈尔:"今天是画会,敢问你会画吗?"有人警示她勿无礼,她也不在乎。泰戈尔真的坐下来,在她备好的檀香木片上画了一些与佛有关的佛像、莲花,还连连鸣谢。当时的名流徐志摩、丁西林、胡适、林徽因以及陈西滢都在座。也就是在这次茶话(画)会上,她结识了陈西滢。

不久,凌叔华在陈西滢主编的《现代评论》上发表了她的成名作《酒后》,遂相恋并结秦晋,谱就了中国现代文坛"以画为媒"的佳话。

1928年陈西滢到武大当教授,后接任闻一多的文学院长之职,凌叔华作为眷属同往寓"双佳楼"。此时,凌叔华与苏雪林、袁昌英结为好友,三个人在文学创作上盛极一时,有"珞珈三杰"之誉。苏雪林本在法国学画,与潘玉良同窗,袁昌英的女儿杨静远又拜凌叔华为干妈,因此三人友谊非同一般,一直延续后人。凌叔华才貌双全,气质高雅,令世人歆羡,她的老学生作家吴鲁芹说:"和她同辈的女作家中,我见到过庐隐、陈衡哲、冯沅君、苏雪林等人,我敢毫不客气地说,陈师母凌叔华在她们之间是惟一的美人。"苏雪林也说:"叔华的眼睛很清澈,但她同人说话时,眼光常带着一点'迷离',一点儿'恍惚',总在深思着什么,心不在焉似的,我顶爱她这个神气,常戏说她是一个生活于梦幻的诗人。"

抗战岁月,武大内迁,当时生活条件十分艰苦,精神上也很苦闷,凌叔华便寄情丹青,以此"忘掉操作的疲劳及物价高涨不已的恐惧"。苏雪林在暮年回忆中说:"叔华趁此大作其画,在成都,在乐山,连开几个画展。"

凌叔华为人的亲和力极强,她与胡适、徐志摩等一批名士情谊颇厚,他们互送字画,或诗文唱和。某年,凌叔华为徐志摩设计一叶贺年卡,构思独特:大海边的沙滩上,一稚态可掬的孩子,一手捏着花插往沙地,一手持壶浇水。题为《海滩上种花》,出新意于法度之中,寄妙理于豪放之外。后来,徐志摩在北师大附中讲演,便以此名为讲题。

凌叔华将绘画当作事业来追求。她一生举办过许多次画展。大学刚毕业,她的画作便送往日本参加东京的画展。五十年代后,她在巴黎、伦敦、波士顿、新加坡等地举办过多次画展。她在巴黎的画展,礼遇极高,被安排在规格最高的塞禄斯基博物馆。她将自己三十多件绘画精品和珍藏的元明清文人画一并展出,引起轰动,让洋人一睹"一条轻浮天际的流水衬着几座微云半掩的青峰,一片疏林映着几座茅亭水阁,几块苔鲜卷着的卵石露出一丝深绿的芭蕉,或是一湾谧静清滢的湖水旁边几株水仙在晚风中回舞"的中国文人画的风采。巴黎《世界报》、《先锋论坛报》撰文称颂,电视台也采访。令凌叔华兴奋不已"很过瘾的"是:与她画展同日开幕的日本文人画在小卢浮宫展出,报纸评论仅说日本的插花很美,对画却不置一辞。还是后来五十年代她在波士顿办的画展时,莫洛亚为她的画展题的序言才作出了较高评价。

凌叔华虽长居国外,但她热爱中国的传统文化,望九之年还想办画展。她很想把自己收藏的东、西汉石拓画,在美国展出,"让洋人看看什么是真正的中国人……"

"瘦马恋秋草,征人思故乡。"七十年代,她回大陆旅游,还背着画夹到北京小胡同写生。她舍不下手中的笔。1989年凌叔华终于回到她热恋的故土,她是让人抬着下飞机的。1990年,她在病榻上度过了九十华诞。临终时,她已不能言语,想在纸上留点什么,结果是一堆横横竖竖的线条。这是她的"最后一片叶子"。有人说是字,也有人说是画。

心系祖国

在本世纪二三十年代,凌叔华是读者熟悉的女作家,也是画坛高手。在时代前进的轨道中,历史的激流把她推了出来,多年旅居海外;虽然她像一只孤独的风筝,但她没有断线,心里那根爱国主义的情丝,仍然执着地缠绕着祖国的锦绣山河,迷恋着中华民族的灿烂文化。 从1960年起,她前后多次回到北京,时时念及祖国的进步和海峡两岸的统一。1970年3月29日,陈源因中风抢救无效而舍世,伦敦《泰晤报》认为,他的逝世使英国"丧失了一种与现代中国历史最重要的一段时期仅存的联系"。台湾为他开了隆重的追悼会,但凌叔华还是让他"落叶归根",将骨灰安葬在江苏无锡老家,可以满足他用全部的爱永远拥抱自己赤诚热爱的国家。

之后,凌叔华寂寞地踯躅在异国的夕阳之下。她弹古筝,作国画,侍弄与之为伴的兰花、腊梅、文竹和水仙,她时不时地飞回北京观光、访友。1984年秋,她在伦敦进对萧乾说:"我生在北京,尽管到西方已三十几年,我的心还留在中国。"1986年,她染上了重症伤寒,又跌坏了腰骨,加之乳腺癌的纠缠,使她痛苦不堪。1989年末,她坐着轮椅,由女婿--英国汉学家秦乃瑞陪同,飞回北京,住进景山医院。1990年3月25日,她躺在病床上,在鲜花、笑脸、寿礼、巨型蛋糕、亲人、朋友和记者簇拥中愉快地度过了九十华诞。但之后不久,乳腺癌复发、转移,时而出现昏迷。在她清醒时,常说想到北海看白塔,到史家胡同看看旧居。5月16日,她最后的愿望得以实现:她躺在担架上,看到了美丽的白塔,也回了"老家"--史家胡同甲54号--那二十八间房子是她的嫁妆,解放后变成了幼稚园;孩子们列队欢迎这位"老奶奶"。

一片叶子,曾有过自己火红的青春,也有过寂寞和孤独,飘零九十个春秋,终于又回到出生的那块圣土,于是,凌叔华虽有留恋,但再无他想,一生的路程终于走完了,可以闭眼了,在1990年5月22日的下午……追悼会上,中国外交部、中国人民对外友好协会、中国驻英国大使馆、英国驻中国大使馆、香港总督卫奕信爵士、英国驻中国大使、中国文学艺术界联合会、中国作家协会等都献了花圈。邓颖超、冰心和巴金各自献了以鲜花玫瑰和白菊编织的花篮。她的骨灰安葬在无锡惠山脚下,与陈源合葬……

凌叔华回归了自然,而给人间留下了精神的永恒。她的作品就是财富。

主要作品

| 作品名称 | 出版时间 | 出版社 |

|---|---|---|

| 《花之寺》 | 1960 | 新加坡星洲世界书局有限公司 |

| 《女人》 | 1960 | 新加坡星洲世界书局有限公司 |

| 《小哥儿俩》 | 1960 | 新加坡星洲世界书局有限公司 |

| 《爱山庐梦影》 | 1960 | 新加坡星洲世界书局有限公司 |

| 《凌叔华选集》 | 1960 | 星洲世界书局有限公司 |

| 《凌叔华选集》 | 1979 | 香港文学研究社 |

| 《凌叔华小说集》一、二 | 1984 | 台北洪范书店 |

| 《凌叔华小说集》 | 北京人民文学出版社 | |

| 《凌叔华散文选集》 | 1986 | 百花文艺出版社 |

| 十二篇独幕剧、英文著作《古歌集》又名《古韵》 | 1994 | 中国华侨出版社 |

| 精装版《凌叔华文集》 | 2016 | 天津人民出版社 |

以上参考资料来源:[10][11]

主要成就

| 作品名称 | 出版时间 | 出版社 |

|---|---|---|

| 《花之寺》 | 1960 | 新加坡星洲世界书局有限公司 |

| 《女人》 | 1960 | 新加坡星洲世界书局有限公司 |

| 《小哥儿俩》 | 1960 | 新加坡星洲世界书局有限公司 |

| 《爱山庐梦影》 | 1960 | 新加坡星洲世界书局有限公司 |

| 《凌叔华选集》 | 1960 | 星洲世界书局有限公司 |

| 《凌叔华选集》 | 1979 | 香港文学研究社 |

| 《凌叔华小说集》一、二 | 1984 | 台北洪范书店 |

| 《凌叔华小说集》 | 北京人民文学出版社 | |

| 《凌叔华散文选集》 | 1986 | 百花文艺出版社 |

| 十二篇独幕剧、英文著作《古歌集》又名《古韵》 | 1994 | 中国华侨出版社 |

| 精装版《凌叔华文集》 | 2016 | 天津人民出版社 |

创作特点

她在创作上的成就主要在早期。自从发表了《酒后》,丁西林又将它改编成剧本《酒后》(刊于《现代评论》十三期,收入戏剧集《一只马蜂》)之后,此类作品一度层出不穷,被人称为"酒后派"。但就凌叔华早期整个创作而言,人们普遍称她是有异于冰心、庐隐、苏雪林等闺秀派和丁玲、冯沅君、白薇等追求个性解放的新女性派之外的"新闺秀派"。

感情生活

凌叔华由于凌叔华长于表现女性,善于心理写实--细腻的心理刻画,所以沈从文、苏雪林等作家把她比作英国女作家曼殊斐尔。曼殊斐尔是以细腻的笔法描写心理而闻名于世的。徐志摩评论说:"曼殊斐尔是个心理的写实派,她不仅写实,她简直是写真!随你怎样奥妙的、细微的、曲折的,有时刻薄的心理,她都有恰好的法子来表现;她手里擒住的不是一个个的字,是人的心灵变化真实,一点也错不了。法国一个画家叫迨迦(Degas)能捉住电光下舞女银色的衣裳急旋时的色彩与情调,曼殊斐尔也能分析出电光似急射飞跳的神经作用;她的艺术(仿佛高尔斯华绥说的)是在时间与空间的缝道里下工夫,她的方法不是用镜子反映,不是用笔白描,更不是从容幻想,她分明是伸出两个不容情的指头,到人的脑筋里去生生捉住形成不露的思想影子,逼住他们现原形!"苏雪林则借用徐志摩的这段话来评论凌叔华:"可以说凌叔华的作品对于心理的描写也差不多有这样妙处。"在《新月》月刊创刊号上,徐志摩有一段关于凌叔华的作品的精采议论。他这样说:"《花之寺》是一部成品有格的小说,不是虚伪情感的泛滥,也不是草率尝试的作品,它有权利要我们悉心的体会……作者是有幽默的,最恬静最耐寻味的幽默,一种七弦琴的馀韵,一种素兰在黄昏人静时微透的清芬。"这就是凌叔华小说的品与格及它哲学的尊严、艺术的奥妙。

凌叔华由于凌叔华长于表现女性,善于心理写实--细腻的心理刻画,所以沈从文、苏雪林等作家把她比作英国女作家曼殊斐尔。曼殊斐尔是以细腻的笔法描写心理而闻名于世的。徐志摩评论说:"曼殊斐尔是个心理的写实派,她不仅写实,她简直是写真!随你怎样奥妙的、细微的、曲折的,有时刻薄的心理,她都有恰好的法子来表现;她手里擒住的不是一个个的字,是人的心灵变化真实,一点也错不了。法国一个画家叫迨迦(Degas)能捉住电光下舞女银色的衣裳急旋时的色彩与情调,曼殊斐尔也能分析出电光似急射飞跳的神经作用;她的艺术(仿佛高尔斯华绥说的)是在时间与空间的缝道里下工夫,她的方法不是用镜子反映,不是用笔白描,更不是从容幻想,她分明是伸出两个不容情的指头,到人的脑筋里去生生捉住形成不露的思想影子,逼住他们现原形!"苏雪林则借用徐志摩的这段话来评论凌叔华:"可以说凌叔华的作品对于心理的描写也差不多有这样妙处。"在《新月》月刊创刊号上,徐志摩有一段关于凌叔华的作品的精采议论。他这样说:"《花之寺》是一部成品有格的小说,不是虚伪情感的泛滥,也不是草率尝试的作品,它有权利要我们悉心的体会……作者是有幽默的,最恬静最耐寻味的幽默,一种七弦琴的馀韵,一种素兰在黄昏人静时微透的清芬。"这就是凌叔华小说的品与格及它哲学的尊严、艺术的奥妙。

凌叔华生活在上层社会,她的天地比较狭窄。但她以自己的艺术才华和细心的观察与思考,真实而又艺术地表现了中产阶级的生活和家庭琐事--"太太、小姐、官僚,以及女学生,以及老爷少爷之间,也兼写到不长进的堕落的青年。"这种生活,谈情说爱、吃喝玩乐,安逸和无聊占了一些篇幅,但它是现实中的一种生活。在对这些人物和生活的描写中,作者也有自己的揭露、讽刺和鞭挞。诚如阿英所说:"她应用绘画上素描的方法,来表现以上的两种人物,风格朴素,笔致秀逸。她的态度,当然是对这种种的生活表示不满,她表现了她们的丑态和不堪的内里,以及她们的枯燥的灵魂。""她是站在进步的资产阶级的知识份子的立场上,在表现资产阶级的女性,对她们表示了不满。"又说:"说到描写方面,是有几点值得注意的,那就是宗法社会思想下的资产阶级的女性生活,资产阶级的女性的病态,以及资产阶级的女性被旧礼教所损害的性爱的渴求,和资产阶级青年的堕落。她的描写在这几方面是擅长的,而且是有了相当的成就。"

《酒后》内容简介

《酒后》是她第一篇具有影响力的小说,可以说是她的代表作之一。它写一位少妇,在丈夫的朋友吃醉酒之后,产生了想去吻他的强烈愿望,要求丈夫答应她,只要一秒钟就可以了。丈夫说:“夫妻的爱和朋友的爱是不同的呀!”但最后还是允许她去吻醉中的朋友。当她走到这位朋友身边时,她却失却了勇气。这篇小说,当然不能说它有多么重大的社会意义,但它的技巧的熟练,心理描写之细腻,堪称是凌叔华艺术风格的代表。其中语言之精美也令人折服。如“这腮上的酒晕,什么花比得上这可爱的颜色呢?——桃花?我嫌他太俗。牡丹,太艳。菊花?太冷。梅花?太瘦。都比不上。……不用说别的!就拿这两道眉来说罢,什么东西比得上呢?拿远山比——我嫌她太淡;蛾眉,太弯;柳叶,太直;新月,太寒。都不对。眉的美真不亚于眼的美,为什么平时人总是说不到眉呢?”

结缘陈源

侨居异国

1924年5月

印度大诗人泰戈尔访问中国,作为北京大学教授兼英文系主任的陈源(西滢)担任接待,凌叔华也在欢迎的代表之列。5月6日下午,北京英文教员联合会假燕京大学女子学院举行茶话会欢迎泰戈尔,这时,凌、陈第一次相见。之后,书来信往,讨论文学艺术问题。

1925年1月10日,凌叔华奠定她在文坛上的地位的成名之作《酒后》在《现代评论》(第一卷第五期)上发表;3月21日,短篇小说《绣枕》又在同一刊物(第一卷第十五期)发表,引起了广泛的注意。至此她创作的兴趣更浓,除在《现代评论》上发表小说外,也在《新月》月刊、《晨报》副镌、《燕大周刊》、《文学杂志》、《大公文艺》、《武汉文艺》、《文学季刊》、《开明》、《国闻周刊》及《中国文艺》上发表作品。 作品(9)

作品(9)

终于在陈源(西滢)主编的《现代评论》上迈出了文学生涯的第一步,是《现代评论》社唯一的女作家和日后新月派的主要小说家。她"以一只善于调理丹青的手,调理她需要的文字的分量,将平凡的,甚至有点俗劣的材料,提炼成无瑕的美玉。"

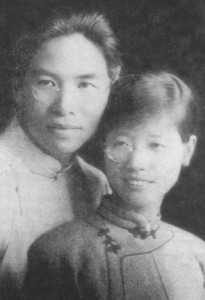

凌淑华与陈源1926年6月她从燕京大学外文系毕业,以优异成绩获该校金钥匙奖,任职北京故宫博物院书法绘画部门[12]。7月,她与陈源结婚;[13]翌年初秋,夫妇同往日本作短期旅行,后凌叔华留京都一年,研读菊池宽、佐藤春夫、芥川龙之介、谷崎润一郎、夏目漱石的作品及日本艺术。

凌淑华与陈源1926年6月她从燕京大学外文系毕业,以优异成绩获该校金钥匙奖,任职北京故宫博物院书法绘画部门[12]。7月,她与陈源结婚;[13]翌年初秋,夫妇同往日本作短期旅行,后凌叔华留京都一年,研读菊池宽、佐藤春夫、芥川龙之介、谷崎润一郎、夏目漱石的作品及日本艺术。

凌、陈二人对于文艺有着一样的爱好,写作绘画、评文论艺是其一生中共同的精神寄托。据一位元记者在《凌叔华谈陈源》一文中说,他们婚后不在同一书房写作。凌叔华创作总是对陈源"保密",生怕这位元批评家在她的作品尚未发表时,用冰冷的水将她的文思和创作激情之火浇灭;陈源写好文章后,也不给她看,只有一俟发表,才彼此相示。

1928年春

新月书店出版了她的第一个短篇小说集《花之寺》("现代文艺丛书"第四种),由陈源编定,他在《编者小言》中说:"在《酒后》之前,作者也曾写过好几篇小说。我觉得它们的文字技术还没有怎样精炼,作者也是这样的意思,所以没有收集进来。"

1929年

陈源离京赴武汉大学任教授兼文学院院长及外国文学系主任,凌叔华也随丈夫到武大,最初住在武昌西北的昙华林,后住在武昌美丽的珞珈山上,与另外两名在武大执教的女作家袁昌英和苏雪林过从密切,结为好友,当时被称为"珞珈林山三个文学朋友",又称"珞珈山三杰"。在武汉,凌叔华在授课之馀,还努力创作;为了"搜罗华中文艺天才",还主编《武汉文艺》。

1930年

凌叔华作品(3)她的短篇小说集《女人》("现代文艺丛书"之一)由商务印书馆出版。1935年,良友图书出版公司出版了她的儿童短篇集《小哥儿俩》("良友文学丛书"第二十种),作者在《自序》中说:"这本小书先是专打算收集我写小孩子的作品的。集了九篇,大约自民国十五年(1926年)起至本年止,差不多近十年的工作了。排印以后,编辑者说这书篇幅小些,希望我添上几篇,这是后几篇附加的原因。那是另一类东西,骤然加入,好像一个小孩子穿了双大人拖鞋,非常不衬……"

凌叔华作品(3)她的短篇小说集《女人》("现代文艺丛书"之一)由商务印书馆出版。1935年,良友图书出版公司出版了她的儿童短篇集《小哥儿俩》("良友文学丛书"第二十种),作者在《自序》中说:"这本小书先是专打算收集我写小孩子的作品的。集了九篇,大约自民国十五年(1926年)起至本年止,差不多近十年的工作了。排印以后,编辑者说这书篇幅小些,希望我添上几篇,这是后几篇附加的原因。那是另一类东西,骤然加入,好像一个小孩子穿了双大人拖鞋,非常不衬……"

人物纪念

凌淑华与陈西滢抗日战争爆发后的第二年夏,日寇的铁蹄威胁着武汉,她随校迁往四川乐山,两年后到燕京大学任教。战乱给她带来痛苦,情绪不安。1938年春,她将自己的苦闷写信告诉英国著名女作家维吉妮娅·伍尔芙夫人(Virginia Woolf),后者来信说:"Only works you can face the war",还鼓励凌叔华写作自己熟悉的生活和切身的事物。在创作上,她受俄国契诃夫和英国曼殊菲尔(Miss Katherine Mansfield) 的影响。这期间,她写作不多,但对东方的艺术和戏剧进行了认真的研究。1946年,陈源受国民党政府委派,赴巴黎出任常驻联合国教科文组织(UNESCO)代表。翌年,凌叔华带着女儿陈小滢到伦敦与陈源团聚,从此定居欧洲。她曾进联合国国际了解速成班学习并获文凭,后又在巴黎学习法文及研究印象派绘画多年。昂贵的巴黎生活,陈源的不及大使馆一秘待遇的薪金,这巨大的生活压力,把他们挤出了巴黎,只好住在伦敦,只有在开会的时候,陈源才到巴黎。在伦敦,她曾给大学讲授过东方艺术与戏剧,但这时期她主要从事西方文学和艺术的研究。

凌淑华与陈西滢抗日战争爆发后的第二年夏,日寇的铁蹄威胁着武汉,她随校迁往四川乐山,两年后到燕京大学任教。战乱给她带来痛苦,情绪不安。1938年春,她将自己的苦闷写信告诉英国著名女作家维吉妮娅·伍尔芙夫人(Virginia Woolf),后者来信说:"Only works you can face the war",还鼓励凌叔华写作自己熟悉的生活和切身的事物。在创作上,她受俄国契诃夫和英国曼殊菲尔(Miss Katherine Mansfield) 的影响。这期间,她写作不多,但对东方的艺术和戏剧进行了认真的研究。1946年,陈源受国民党政府委派,赴巴黎出任常驻联合国教科文组织(UNESCO)代表。翌年,凌叔华带着女儿陈小滢到伦敦与陈源团聚,从此定居欧洲。她曾进联合国国际了解速成班学习并获文凭,后又在巴黎学习法文及研究印象派绘画多年。昂贵的巴黎生活,陈源的不及大使馆一秘待遇的薪金,这巨大的生活压力,把他们挤出了巴黎,只好住在伦敦,只有在开会的时候,陈源才到巴黎。在伦敦,她曾给大学讲授过东方艺术与戏剧,但这时期她主要从事西方文学和艺术的研究。

凌叔华素有"淡泊明志,宁静致远"的精神,她虽出身望族,却能吃苦。除了日常的家务操劳之外,为了弥补生活费用之不足,她不得不兼事"鬻文和卖画"。1956年至1960年,应新加坡新创办的南洋大学之聘,担任该校中文系中国近代文学和新文学研究教授,课馀热心辅导文学青年进行创作。1960年,新加坡星洲世界书局和马来亚青年书局,出版了她的以中国妇女和儿童生活为题材的短篇小说自选集《凌叔华短篇小说选》和以海外纪胜及文艺诗歌评介为内容的散文集《爱山庐梦影》。

侨居异国三十多年,她曾先后在巴黎、伦敦、波士顿等地博物馆和新加坡、(木兵)城商会内多次举办个人画展。1962年12月,Cenuschi博物院为了纪念已故院长、著名汉学家格洛肖特逝世十周年,她应邀在巴黎Musee Cenuschi举办中国文人和她自己的画展。这是轰动巴黎的一次画展。这次画展,除她自己的三十多幅画外,还展出她收藏的元明清三代大画家董其昌、倪瓒、陈老莲、恽南田、傅青主、石涛、李(鱼单)、郑板桥、金冬心、赵之谦等人的名作,这些珍品曾印成纪念巨册。另外,还展出了她收藏的文物、文房四宝及金石。法国电视台、电台广为介绍,《世界报》和《费加罗报》等大报刊均刊专文赞扬。法兰西科学院著名院士、作家安德列·莫罗瓦(Andre Maurois)特撰文介绍她的画。莫罗瓦的文章刊印在她画的明信片上。

凌叔华的绘画在国内外的声誉

凌淑华作品凌叔华的绘画在国内外有着很高的声誉。她既善工笔,又善写意,墨迹淡远,秀韵入骨,曾被国内外的名家所称道。五十年代凌叔华在波士顿办的画展,87岁的凌叔华在接受媒体采访时仍对此津津乐道,当时著名法国传记作家、法国艺术学院院长莫洛亚为她的画展写了锦上添花的序言。莫洛亚称她是一位"心灵剔透"的中国女性,莫罗瓦说她是一位多才多艺"心灵剔透"的中国女性。她的画属于"文人画"。所谓文人画是画家借画中的事物来表现自己的灵魂、思想感情的一种画法。莫洛亚介绍说:"在这种富于诗情的绘画中,山、川、花、竹等,既是固有物体,又表现思想。其中的静与空白和线条,所表现的并无不同,即所谓'诗中有画,画中有诗'。中国人常把书法、绘画、诗歌融为三位一体的艺术,文人画便是恰到好处地控制了这三种要素而成的。中国艺术家虽受传统薰陶,但并不抄袭古人作品,而是努力摆脱窠臼,显示出自己的境界。他们并不呆板地以模仿自然为能事,而认为重要的是能创造一种诗的意境,所以凌叔华的工夫并不在表现面上的努力。她画的那些雾气溟俶的山峦,两岸线条模糊得几乎与光相混的一抹淡淡的河流,用淡灰色轻轻衬托的白云,构成她独特的,像在膝陇的梦境里涌现出来的世界。她的艺术的另一特色,则是她知道怎样运用她的魅力,寥寥数笔,便活生生地画出一株幽兰,一茎木兰花,或一串苹果花的蓓蕾。她用中国墨,在洁白的画面上,单纯、简捷得几乎无以复加,几乎可以说这是一种抽象的笔法。但看她描绘自然的曲线,又能令人忆起这些花枝和花朵的实体,其实,这是由真实的存在发生和传出来的。"

凌淑华作品凌叔华的绘画在国内外有着很高的声誉。她既善工笔,又善写意,墨迹淡远,秀韵入骨,曾被国内外的名家所称道。五十年代凌叔华在波士顿办的画展,87岁的凌叔华在接受媒体采访时仍对此津津乐道,当时著名法国传记作家、法国艺术学院院长莫洛亚为她的画展写了锦上添花的序言。莫洛亚称她是一位"心灵剔透"的中国女性,莫罗瓦说她是一位多才多艺"心灵剔透"的中国女性。她的画属于"文人画"。所谓文人画是画家借画中的事物来表现自己的灵魂、思想感情的一种画法。莫洛亚介绍说:"在这种富于诗情的绘画中,山、川、花、竹等,既是固有物体,又表现思想。其中的静与空白和线条,所表现的并无不同,即所谓'诗中有画,画中有诗'。中国人常把书法、绘画、诗歌融为三位一体的艺术,文人画便是恰到好处地控制了这三种要素而成的。中国艺术家虽受传统薰陶,但并不抄袭古人作品,而是努力摆脱窠臼,显示出自己的境界。他们并不呆板地以模仿自然为能事,而认为重要的是能创造一种诗的意境,所以凌叔华的工夫并不在表现面上的努力。她画的那些雾气溟俶的山峦,两岸线条模糊得几乎与光相混的一抹淡淡的河流,用淡灰色轻轻衬托的白云,构成她独特的,像在膝陇的梦境里涌现出来的世界。她的艺术的另一特色,则是她知道怎样运用她的魅力,寥寥数笔,便活生生地画出一株幽兰,一茎木兰花,或一串苹果花的蓓蕾。她用中国墨,在洁白的画面上,单纯、简捷得几乎无以复加,几乎可以说这是一种抽象的笔法。但看她描绘自然的曲线,又能令人忆起这些花枝和花朵的实体,其实,这是由真实的存在发生和传出来的。"

这段文字对凌叔华绘画艺术的评价是精当的。她是作家、画家,绘画活动是她一生中的重要组成部分。她自己所作的山水花卉曾被波城和印城博物馆购买保存。1968年英国大英艺术协会也曾借出她在法国展出的文人画在伦敦展出。

1964年中华人民共和国与法国建立外交关系,翌年法国政府令陈源离开巴黎乔治五世大街11号(11 AVENUE GORGE 5),从此他的身体每况愈下,1966年辞职,其家庭生活也愈加困顿,难以维持。

1967年至1968年

凌叔华在加拿大任教,讲授中国近代文学。回英国后,应伦敦大学、牛津大学、爱丁堡大学邀请,曾作中国近代文学和中国书画艺术专题讲座多次。1972年至1981年,先后五次回国,遍访祖国的大好河山,作画写文,优美的散文《敦煌礼赞》(刊于《大公报在港复刊三十周年纪念集》)就是她参加了敦煌石窟后写下的佳作。她先后发表独幕剧,在香港《大公报》、《南洋商报》上发表介绍祖国名胜和文艺作品多篇。她也用英文写作,所写的一些关于祖国的文化艺术、风俗人情的作品如《汉画石拓》、《明代木版画》、《中国庭园》、《乡村生活》、《敦煌千佛洞》等,在英国各报刊发表后,得到知识界的普遍好评,尤为英国现代最有名气的女文学家维吉妮娅·伍尔芙(Virginia Woolf)和英国桂冠女诗人萨克威尔·威斯特(Vita Sackville-Wost)所赞赏。她的自传体的英文作品《古韵》(ANCIENT MELODIES)是在V·Woolf指导下写成的,被誉为是一部令人陶醉的作品。她对凌叔华说:"写书不要专为外国人读。要为自己所见所知道的写。"凌叔华说:"这对文学工作者很有道理。"《古韵》出版后极为文化界注意,英国读书协会(Book Society)评它为当年最畅销的名著,《星期日泰晤士报》文学增刊还特别撰文加以介绍。凌叔华也因此而驰名于国际文坛。

异乡毕竟不是家乡,异国毕竟不是祖国。只有祖国才是自己的母亲。凌叔华是时时想着自己的祖国的。据云,她曾无限感慨地说:"我不愿像白俄一样在路边卖地毯。"当然她不是"白俄",她是一位受人尊敬的作家、画家,一位爱国者,梦寐以求地盼望着祖国的统一、强大。1949年在新中国刚刚宣布成立,当著名地质学家李四光回国遇到麻烦的时候,是凌叔华夫妇在深夜从伦敦打电话,通知他紧急情况,要他赶快离开博恩默思的海边旅馆,仅这一点,就足见凌叔华夫妇的正义感。

胡同博物馆

特别声明

史家胡同博物馆(3)史家胡同博物馆所在的史家胡同24号院,其旧时主人是凌叔华。后凌叔华的女儿陈小滢女士将这所宅院的产权转让给街道,用于公益,建立了这座胡同博物馆。[14]

史家胡同博物馆(3)史家胡同博物馆所在的史家胡同24号院,其旧时主人是凌叔华。后凌叔华的女儿陈小滢女士将这所宅院的产权转让给街道,用于公益,建立了这座胡同博物馆。[14]

结缘冰心

长期以来,香港和南洋书市流传着署名"凌叔华"的长篇小说《梦里心声》和短篇小说集《柳惠英》,在一些工具书和评论家的文章里(包括我们编的《中国文学家辞典》征求意见稿在内),也都把这两本书列在她的名下。1981年5月16日,凌叔华在北京写给我的信中声明说:"《梦里心声》及《柳惠英》二书,均非我的作品。约十年前,我在《南洋商报》声明过一次:非我所作。(当时南洋大学学生寄我一册,问是否拙作)此二书的内容不详,故我不负责任。不料十年之后,二书仍在香港、南洋发售。我也管不得许多,因香港等未加入国际出版法机构,故可以横行无忌,作家也只好忍气吞声吧!(这真是"无本生利的生意",令人敢怒而不敢言!万一内容卑鄙无聊,也只好忍受,版税一文不给还是小事。)实在是哭笑不得,你看有何办法!"后来有幸在北京华侨饭店一晤,她又特别强调那两本书不是她的作品。

叶落归根

这是一封19年前,远在英伦的凌叔华写给冰心的一封信,信中流露出她漂泊异国他乡的晚年心境。今略加说明首次披露全信,也是对14年前的5月,凌叔华寂然离去的一份纪念。--作者题记

凌叔华和谢冰心同为1900年生人,五四新文学的女作家,燕京大学的同学。在她们漫长的一生中,有着很真诚的交往。1947年凌叔华随丈夫定居英伦之后(陈源出任中国驻联合国科教文组织常任代表),便一直在海外漂泊;冰心1946年随吴文藻到日本,新中国成立后的第二年,几经波折回到了祖国。七八十年代,凌叔华多次回国观光,重新与冰心取得了联系,开始了她们晚年落日馀晖般的友情。

凌叔华漂泊海外,期间曾有过风光,甚至有过辉煌,比如曾经在英国、法国、美国和新加坡等地多次举办她的画展,她的天才绘画在有着文艺复兴传统的欧洲显示出绚丽的色彩,再比如,50年代初曾由英国荷盖斯出版社出版过她在吴尔芙的鼓励下写作的自传《古歌集》(AncientMelodies傅光明译为《古韵》),曾成了当年英国的畅销书,并译成法、德、俄、瑞典等文字出版。但是,渐入老境的凌叔华,似乎在一夜之间发现,原来她的朋友、她的文化、她的心灵之乡都不在这里,她有多少话需要诉说,有多少的时间需要打发,有多少的事情想要做而又不能,独处异国他乡所造成的孤岛般的苦恼与烦闷的情绪,随着暮年的走近而蔓延,并且越来越是强烈。而陪伴她的是(陈源先生于1970年3月谢世),位于伦敦亚当森街十四号四层小楼空旷的寓所,阴暗的客厅,客厅中清一色古旧中式陈设、字画、古玩,以及由此寄托的故国旧情的怀想。凌叔华这封写给冰心的信,便是表达了她晚年的这种心境。

冰心:

大作收到,吴文藻治丧委员会来示,十分难过。想到三年前回去,在你家午饭,文藻是如何健康安逸态度,只不过三两年,便已隔世,永远不能畅叙了!人生本来如梦如客,希望你在这苟酷无情的日子里,多想想快乐的往事,目前苦恼,努力忘记它吧!我本来想到今年十月回国还可以再找到一些老友相聚,以了心愿,不想只在一二个月内,先是郑林庄后是文藻,天道是无情的,还说什么?以前,我每次回国,总是一次比一次朋友少了,好比秋风落叶,一回相见一回稀了。

好了,你已经够难过,我不应再招惹你了!我现定十月二十左右回国,回到北京后,第一个要见的朋友是你,希望你可以拨冗见我。我俩可以瞎撩(聊)一番,五六十年前的老话、乃至于目前有趣有见解的闲谈,都没有关系吧!

你还记得你初回燕京时见了我面,你说笑话:"叔华,你知道熟语说的,江阴强盗(吴文藻为江阴人)无锡贼(陈源为无锡人),咱们俩命真苦,一个嫁了强盗一个嫁了小偷。?陈西滢在旁听了只好苦笑!现在想起来有如一梦了。

写到这里,我真想立刻飞回北京,同你瞎撩(聊)一些往事,以解心头悲戚。好在现在已经十月了,还有十几日便可相见。希望我住到复兴路大楼七层后,可以多多相见。我在此一肚子苦恼,谁也不要听,只好憋着气,过着惨澹的时日!

匆匆专问珍重不一

妹华上

十月六日

凌叔华的信落款只具月日,未记年份,应该是1985年。那年9月,吴文藻先生谢世,凌叔华的感慨也是因此而引发的。而凌叔华这种晚年的心境,我还能从萧乾、蒲薛风、顾毓王秀等人给冰心的信中体察得到,这些当年的友人,在相互之间的通信中,都非常关心远在英伦孤岛上朋友的凄寞晚年。凌叔华也很想回到北京,但她又不是一个随遇而安的人,起码她要住大房子,为此又耗去了晚年很有限的一些时间;她也曾争取过先父馈赠于她的四合院妆奁,希望政府落实华侨政策,归还她在史家胡同中的宅院。

人物评价

当然,凌叔华终还是回来了,这次回来,真正成了叶落归根。1989年底从飞机上用担架抬下来,来年5月,在春暖花开的时候,病逝于景山医院。那年冰心也已是90高龄,未曾参加凌叔华的葬礼,萧乾去了,给冰心写了一封长信,报告葬礼的有关情况,最后说:

……西滢的骨灰也已运来了,然后一道葬在无锡陈家茔地。

她飘泊半生,总算落叶归根。

为永久丰富完整纪念文学界奇女子“凌叔华”, 特为凌叔华建立网上纪念馆供大家追思悼念!

词条图册

凌叔华的小说确实很少有惊心动魄的事物,看不出什么磅礴于宇宙的气势,这几乎与她的雅洁明畅的绘画一样。她写的都是身边琐事,甚至有的人物也说不上怎么典型,然而不少是有其自己较深的内涵的。苏雪林说:"叔华女士文字淡雅幽丽秀韵天成,似乎与力量二字合拍不上,但她的文字仍然有力量,不过这力量是深蕴于内的,而且调子是平静的。"还说她的作品是百分之百女性,它"幽深、姻静、温婉、细致,富有女性温柔的气质。"这一点,我们从《绣枕》和《杨妈》等篇都可以看出。

对于自己的作品,凌叔华的认识是清醒的。比如对那篇颇为人称道的《花之寺》,在1980年1月给我的信里说:"它有幼稚病。"我想所谓"幼稚",她指的不是技巧和语言,而是内容。

小哥儿俩她的短篇儿童小说都收在《小哥儿俩》一书中。[15]她在《自序》中说:"书里的小人儿都是常在我心窝上的安琪儿,有两三个可以说是我追忆儿时的写意画。我有一个毛病,无论什么时候,说到幼年时代的事,觉得都很有意味,甚至记起自己穿木履走路时掉了几回底子的平凡事,告诉朋友一遍又一遍都不嫌烦琐。怀念着童年的美梦,对于一切儿童的喜乐与悲哀,都感到兴味与同情。这几篇作品的写作,在自己是一种愉快。"这本书,可以说是献给小读者的礼物,《弟弟》和《小英》等篇是其中的佳作。

小哥儿俩她的短篇儿童小说都收在《小哥儿俩》一书中。[15]她在《自序》中说:"书里的小人儿都是常在我心窝上的安琪儿,有两三个可以说是我追忆儿时的写意画。我有一个毛病,无论什么时候,说到幼年时代的事,觉得都很有意味,甚至记起自己穿木履走路时掉了几回底子的平凡事,告诉朋友一遍又一遍都不嫌烦琐。怀念着童年的美梦,对于一切儿童的喜乐与悲哀,都感到兴味与同情。这几篇作品的写作,在自己是一种愉快。"这本书,可以说是献给小读者的礼物,《弟弟》和《小英》等篇是其中的佳作。

凌叔华的创作不算多也不算少,可喜的是,她一直没有辍笔。她手里的两支笔--作家之笔和画家之笔,伴她度过了一生的岁月,并把她那颗艺术匠心和构思,都献给了中华民族的伟大艺术。

“……凌叔华的小说,却发祥于这一种期刊《现代评论》的,她恰和冯沅君的大胆,敢言不同,大抵很谨慎的,适可而止的描写了旧家庭中的婉顺的女性。即使间有出轨之作,那是为了偶受着文酒之风的吹拂,终于也回复了她的故道了。这是好的,--使我们看见和冯沅君、黎锦明、川岛、汪静之所描写的绝不相同的人物,也就是世态的一角,高门巨族的精魂。”(鲁迅《(中国新文学大系)小说二集序》)

鲁迅在三十年代为"五四"时期女作家凌叔华写下的这几句评语,言简意赅,既指出了她的作品的内容,又指出了其作品的风格特点,还充分肯定了它的社会价值。

老作家的评价

凌叔华是一位气质娴雅、温柔、慈祥、谦逊、坦率而又热情的人,一些早年接触她较多的老作家,常谈起她的性格和为人。1967年,苏雪林在《其文其人凌叔华》一文里说:"叔华固容貌清秀,难得的她居然'驻颜有术'。步入中年以后,当然免不了发胖,然而她还是那么好看。……叔华的眼睛很清澈,但她同人说话时,眼光常带着一点'迷离',一点儿'恍惚',总在深思着什么问题,心不在焉似的,我顶爱她这个神气,常戏说她是一个生活于梦

求购

求购