- 四海测验

四海测验

背景

至元十六年(公元1279年),郭守敬为同知太史院事时,向元世祖忽必烈建议说:原地啊科学家郭守敬[1]“唐开元年间,令南宫说天下测影,书中见者有十三处,今疆域比唐代大,若不远方测验,日月交食分数,时刻不同,昼夜长短不同,日月星辰去天高下不同,即日测验人少可先南北立表取直测影”,见《元史·郭守敬传》。[1]

至元十六年(公元1279年),郭守敬为同知太史院事时,向元世祖忽必烈建议说:原地啊科学家郭守敬[1]“唐开元年间,令南宫说天下测影,书中见者有十三处,今疆域比唐代大,若不远方测验,日月交食分数,时刻不同,昼夜长短不同,日月星辰去天高下不同,即日测验人少可先南北立表取直测影”,见《元史·郭守敬传》。[1]

改进测量工具

元初的天文仪器,都是宋、金时期遗留下来的,已破旧的不能使用了。郭守敬就在原仪器的基础上进行改制,并在实践中重新设计,在3年的时间里,改制和从新创造了十多种天文仪器。其中主要的是简仪、赤道经纬和日晷三种仪器合并归一,用来观察天空中的日、月、星宿的运动,改进后不受仪器上圆环阴影的影响。高表与景符是一组测量日影的仪器,是郭守敬的创新,把过去的八尺改为四丈高表,表上架设横梁,石圭上放置景符透影和景符上的日影重合时,即当地日中时刻,用这种仪器测得的是日心之影,较前测得的日边之影精密得多,这是一个很大的改进。[1]

经过

元世祖接受了郭守敬的建议,遂派监候官14人分道而出,在27个地方进行了天文观测,告成观星台就是当时27处观测站之一,这就是历史上有名的“四海测验”。郭守敬从上都(多伦),大都(北京)开始历经河南转抵南海跋涉数千里,亲自参加了这一路的重要测验。告成(古阳城),当时属河南府(即洛阳)管辖,观星台的兴建和观测日影就在此时。当时,这里观测的结果是:河南府——阳城(即今告成)北极出地34度太弱,见《元史·天文志》。[1]

成果

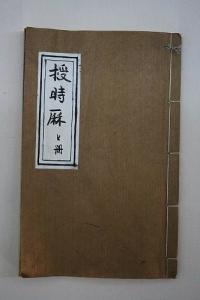

郭守敬根据“四海测验”的结果,并参考了一千多年的天文资料,70多种历法,互相印正对比,排除了子午线日月五星和人间吉凶相连的迷信色彩,按照日月五星在太空运行的自然规律,在至元十七年(公元1280年),编制成了新历法——《授时历》。《授时历》推算出的一个回归年为三百六十五点二四二五日,即三百六十五天五时四十九分十二秒,与地球绕太阳公转的实际时间,只差二十六秒钟,和现在世界上通用的《格里高利历》(俗称的阳历)的周期一样,但《格里高利历》是一五八二年(明万历十年)开始使用,比郭守敬的《授时历》晚三百多年,在国际上产生了一定的影响。[1]

证明南海诸岛是中国领土

据史料记载,1279年,元代著名天文学家郭守敬奉旨进行“四海测验”,在南海的测量点就在黄岩岛。这说明,至少在元朝中国就已发现了黄岩岛。[2]

中国古代天文学家:郭守敬 凤凰网

-

宇宙之海的涟漪:引力波探测

2025-10-31 12:59:05 查看详情

求购

求购