- 遵义会议

遵义会议

会议背景

由于第五次反“围剿”失利,中央红军于1934年10月开始从中央根据地出发,实行战略转移。中共中央领导人博古、李德在长征开始后犯了退却中的逃跑主义错误,把战略转移变成了大搬家式的行动,红军接连受到国民党军队的封锁夹击,并在湘江战役后从8.6万余人锐减到3万多人。许多干部对中央主要领导人在军事指挥上的错误逐渐产生怀疑和不满,要求纠正错误、改变领导,并在1934年12月18日的黎平会议上初步克服李德、博古的错误指挥,争取到向贵州进军的战略转变,并决定适时审查黎平会议决定和总结军事指挥上的经验教训。1935年1月7日,红军攻克黔北重镇遵义,随后召开了政治局扩大会议,即遵义会议。毛泽东、张闻天、周恩来、朱德、陈云、博古等政治局委员出席会议,王稼祥、刘少奇、邓发、何克全(凯丰)等候补委员也参加了会议,红军总部和各军团负责人刘伯承、李富春、林彪、聂荣臻、彭德怀、杨尚昆、李卓然,还有中央秘书长邓小平,共产国际军事顾问李德及担任翻译工作的伍修权列席了会议。 遵义会议

遵义会议

(本目录内容,由搜狗四史百科编委会编写)

参会人员

(以下内容由中共党史出版社和党建读物出版社提供 )

出席会议的政治局委员有毛泽东、张闻天、周恩来、朱德、陈云、博古,候补委员有王稼祥、刘少奇、邓发、何克全(凯丰),红军总部和各军团负责人刘伯承、李富春、林彪、聂荣臻、彭德怀、杨尚昆、李卓然,还有中央秘书长邓小平。共产国际军事顾问李德及担任翻译工作的伍修权列席了会议。[1]

会议起因

湘江战役后,中央红军仍按原定计划,继续向湘西前进。这时,蒋介石已判明红军的行动企图,在红军前进的道路上部署了重兵。在此危急关头,中华苏维埃共和国临时中央政府主席毛泽东根据当时军事态势,力主放弃原定北去湘西会合红2、红6军团的计划,改向国民党统治力量薄弱的贵州前进,以摆脱敌人,争取主动。1934年12月12日,中共中央负责人在湖南通道举行紧急会议。张闻天、王稼祥、周恩来等多数同志赞成毛泽东的主张,但李德等人拒不接受,坚持到湘西去。15日,中央红军占领贵州黎平。18日,中共中央政治局在黎平召开会议。经过激烈争论,会议接受毛泽东的意见,通过了《中央政治局关于战 遵义会议略方针之决定》,决定在川黔边创建新的根据地。黎平会议肯定了毛泽东同志的正确意见,改变了中央红军的前进方向,使红军避免了可能覆灭的危险。黎平会议后,中央红军分两路向黔北挺进,连克锦屏等7座县城,于12月底进抵乌江南岸的猴场。12月31日晚至次日凌晨,中共中央在猴场召开政治局会议,作出《关于渡江后新的行动方针的决定》,提出首先在以遵义为中心的黔北地区,然后向川南创建川黔边新的根据地的战略任务。会议还决定,“关于作战方针,以及作战时间与地点的选择,军委必须在政治局会议上做报告”,以加强政治局对军委的领导。这个决定,实际上剥夺了博古、李德的军事指挥权。1935年1月初,中央红军分别从回龙场江界河、茶山关渡过乌江,1月7日晨,红军先头部队进占黔北重镇遵义。

遵义会议略方针之决定》,决定在川黔边创建新的根据地。黎平会议肯定了毛泽东同志的正确意见,改变了中央红军的前进方向,使红军避免了可能覆灭的危险。黎平会议后,中央红军分两路向黔北挺进,连克锦屏等7座县城,于12月底进抵乌江南岸的猴场。12月31日晚至次日凌晨,中共中央在猴场召开政治局会议,作出《关于渡江后新的行动方针的决定》,提出首先在以遵义为中心的黔北地区,然后向川南创建川黔边新的根据地的战略任务。会议还决定,“关于作战方针,以及作战时间与地点的选择,军委必须在政治局会议上做报告”,以加强政治局对军委的领导。这个决定,实际上剥夺了博古、李德的军事指挥权。1935年1月初,中央红军分别从回龙场江界河、茶山关渡过乌江,1月7日晨,红军先头部队进占黔北重镇遵义。

截至此时,王明“左”倾错误统治全党已达4年之久,给党和红军造成了极其严重的损失。还在中央苏区时,许多干部就对中央主要领导人在军事指挥上的错误产生怀疑和不满,一些军团指挥员在作战电报、报告中提出批评意见,有些同志甚至同李德发生激烈的争论。毛泽东等也多次提出自己的正确主张,但都没有被接受。长征开始后,随着红军作战迭次失利,特别是湘江战役的惨重损失,使这种不满情绪达到顶点。党和红军的许多领导人和广大干部战士,从革命战争正反两方面的经验教训中认识到,第五次反“围剿”的失败和红军战略转移中遭受的挫折,是排斥了以毛泽东为代表的正确领导、贯彻执行错误的军事指导方针的结果,强烈要求改换领导,改变军事路线。毛泽东在行军途中对王稼祥、张闻天及一些红军干部反复进行深入细致的工作,向他们分析第五次反“围剿”和长征开始以来中央在军事指挥上的错误,得到他们的支持。周恩来、朱德与博古、李德的分歧越来越大,也支持毛泽东同志的正确意见。

这时,中央大部分领导人对于中央军事指挥的错误问题,基本上取得一致意见。在这种形势下,召开一次政治局会议,总结经验教训,纠正领导上的错误的条件已经成熟。同时,中央红军攻占遵义,把敌人的几十万追兵抛在乌江以东、以南地区,取得了进行短期休整的机会,也为中央召开遵义会议提供了必要条件。

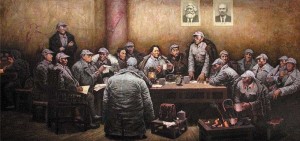

会议经过

遵义会议

遵义会议

会议由博古主持并作关于第五次反“围剿”的总结报告,对于第五次反“围剿”的失败,他过多地强调帝国主义、国民党反动力量的强大,用客观上的困难掩盖他与李德独断专行的主观错误和军事指挥的严重问题。

周恩来作军事问题的副报告并提出不同看法,指出第五次反“围剿”失败的主要原因是军事领导的战略战术的错误。他主动作了自我批评,承担了责任,同时也批评了博古和李德。

张闻天作反对“左”倾军事错误的报告,比较系统地批评了博古、李德在军事指挥上的错误。毛泽东分析和批评了博古、李德在指挥上的错误,向全党分析了中国革命战争的战略战术问题和今后在军事上应该采取的方针。王稼祥在发言中支持毛泽东的正确意见。

周恩来、朱德、刘少奇等多数与会同志相继发言,不同意博古的总结报告,同意毛泽东、张闻天、王稼祥提出的提纲和意见。李德坚决不接受批评。

在激烈争论之后,会议指定张闻天起草《中央关于反对敌人五次“围剿”的总结决议》(决议在随后于云南扎西召开的政治局会议上通过)。决议充分肯定毛泽东等指挥红军多次取得反“围剿”胜利所采取的战略战术的基本原则,明确指出博古、李德在军事上的单纯防御错误,明确了第五次反“围剿”的主要失败原因。决议要求红军指战员必须迅速完成从阵地战到运动战的转变。决议在分析客观形势的基础上提出党的中心任务是战胜川、滇、黔的敌军并在那里创建新的革命根据地。

在人事安排上,毛泽东被会议增选为政治局常委,原由博古、李德、周恩来组成的军事“三人团”被取消。会议决定最高军事首长朱德、周恩来为军事指挥者(周恩来是对于指挥军事下最后决心的负责者)。中央政治局常委在此后的分工中决定以毛泽东为周恩来的军事指挥上的帮助者,并在3月成立由毛泽东、周恩来、王稼祥组成的、指挥全军行动的新“三人团”。

(本目录内容,由搜狗四史百科编委会编写)

会议影响

遵义会议

遵义会议

遵义会议事实上确立了毛泽东同志在党中央和红军的领导地位,开始确立以毛泽东同志为主要代表的马克思主义正确路线在党中央的领导地位,开始形成以毛泽东同志为核心的党的第一代中央领导集体,开启了党独立自主解决中国革命实际问题新阶段,在最危急关头挽救了党、挽救了红军、挽救了中国革命,并且在这以后使党能够战胜张国焘的分裂主义,胜利完成长征,打开中国革命新局面。这在党的历史上是一个生死攸关的转折点。

(本目录内容,由搜狗四史百科编委会编写)

会议旧址

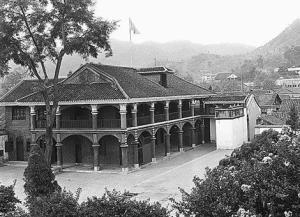

遵义会议会址是幢砖木结构、通体用灰砖砌成的两层楼房,建于二十世纪三十年代,原是贵州军阀、黔军二十五军第二师师长柏辉章的私人官邸。楼房座北朝南,平面呈曲尺形,一楼有走廊,楼层四面有柱廊,面阔25.75米,进深16.95米,高12米,占地面积528平方米。

遵义会议会址是幢砖木结构、通体用灰砖砌成的两层楼房,建于二十世纪三十年代,原是贵州军阀、黔军二十五军第二师师长柏辉章的私人官邸。楼房座北朝南,平面呈曲尺形,一楼有走廊,楼层四面有柱廊,面阔25.75米,进深16.95米,高12米,占地面积528平方米。

遵义会议会址位于贵州省遵义市老城红旗路80号。1955年,在遵义会议会址建立了遵义会议纪念馆;1964年,毛泽东同志为纪念馆题写了“遵义会议会址”六个大字。[5]

求购

求购