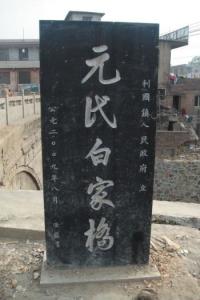

- 白家桥

白家桥

简介

利国白家桥白家桥位于徐州市北约40公里的铜山区利国镇利国村,南北横跨于古老的运铁河上。该桥为青石砌筑的三孔石桥,全长22米,桥面宽8.6米,中孔跨度5.5米,两边孔宽4.3米,桥体中高6.4米。桥拱采用纵联分节并置法,券成拱形。桥面石板平展光洁,坚实牢固。桥西侧残留有石座槽,推测应有石栏杆。桥墩条条拼缝间都灌有糯米灰浆,大的缝隙间还垫了铁片。桥墩的逆水方向砌成三角形,以分刹水势。整个桥砌筑精细,造型美观,庄重和谐,虽历经600余年,仍不错位,承载着来来往往的车辆人群。

利国白家桥白家桥位于徐州市北约40公里的铜山区利国镇利国村,南北横跨于古老的运铁河上。该桥为青石砌筑的三孔石桥,全长22米,桥面宽8.6米,中孔跨度5.5米,两边孔宽4.3米,桥体中高6.4米。桥拱采用纵联分节并置法,券成拱形。桥面石板平展光洁,坚实牢固。桥西侧残留有石座槽,推测应有石栏杆。桥墩条条拼缝间都灌有糯米灰浆,大的缝隙间还垫了铁片。桥墩的逆水方向砌成三角形,以分刹水势。整个桥砌筑精细,造型美观,庄重和谐,虽历经600余年,仍不错位,承载着来来往往的车辆人群。

由来

元代白家桥自汉代以来,利国一直是我国铁矿石开采、冶炼的重要之地。白家桥的建造,就源于利国的铁矿业。 为了将铁矿石外运,宋代即从利国监开挖了一条运河。《太平寰宇记·徐州》中有写到:“利国监,官署名。宋置,掌管冶铁。在今江苏铜山县东北。本是徐州的秋邱冶铁处,宋代升为利国监。”

元代白家桥自汉代以来,利国一直是我国铁矿石开采、冶炼的重要之地。白家桥的建造,就源于利国的铁矿业。 为了将铁矿石外运,宋代即从利国监开挖了一条运河。《太平寰宇记·徐州》中有写到:“利国监,官署名。宋置,掌管冶铁。在今江苏铜山县东北。本是徐州的秋邱冶铁处,宋代升为利国监。”

宋代在利国监开挖的这条运河始于柳泉镇杨村西南山下,汇利国珍珠泉、母猪泉诸多泉水之后,流入微山湖。这条河全长8公里,河面最宽30米,当时称为“运铁河”。

有河就要有桥。元代,“运铁河”上建起了“利国监桥”。

《大清一统志》记载:“宋置利国监于山下,其阳有运铁河,元人置利国监桥于其上。”同治《徐州府志》上记载:“利国监桥,元时建”。

这些记载,为这座古桥的出身做了准确的记录,彰显着它沧桑而古老的历史。

据文物保护部门考证,元代建立的利国监桥就是白家桥,又名白塔桥。对此,当地还有一段民间传说。相传,此桥是利国富户白家乔迁南京临行时捐资修建。桥落成后,为感白家建桥功德,称此桥为“白家桥”。[2]

文化

由秦汉以来利国镇留下众多的人文景观。最著名的当数“利国八景”,清代徐州籍状元李蟠云:“自古留城水西流,铁岸铜崖隐渡舟。朵朵青云拂银杏,粒粒珍珠泛铁牛。三山暗映微湖壁,二桥遥连返照收。更喜姜公残碑在,诗人写景杏花楼。”后人据此编成八景顺口溜:树上树,楼上楼;珍珠泉,铁水牛;透亮碑,二桥头;三山不见水倒流。在镇内,修建于元代的白家桥保存完好,此外历史上还有关帝庙、奉圣寺、泰山庙等寺庙建筑。[3]

地位

江苏境内的古桥,南方比北方保存得要好。省文物局文保处副处长束有春介绍说,江苏被列为各级文保单位的200座左右的古桥,主要分布在苏、锡、常、宁、镇等地,其中省级文保单位以上的古桥有26座(组),苏州有14处独占鳌头,而淮河以北的只有徐州铜山县利国镇的白家桥。这座22米长的三孔石桥坡度平缓,为元代所建,已有600岁高龄。利国盛产铁矿,汉代就在此设立“铁官”,北宋时一跃成为全国四大炼铁基地之一,大将狄青曾在此锻造盔甲。白家桥正是为运输铁矿石而建,连桥下的河也叫做古运铁河。

-

许家桥回族维吾尔族乡

2025-09-22 12:26:20 查看详情

求购

求购