- 于敏

于敏

人物生平

教育经历

7岁时,于敏开始在芦台镇上小学,中学先后就读于天津木斋中学和耀华中学。

1944年,考上了北京大学工学院。

1946年,他转入了理学院去念物理,并将自己的专业方向定为理论物理。

1949年,于敏本科毕业,考取了研究生,并在北京大学兼任助教。

1951年,在张宗遂、胡宁教授的指导下,于敏以优异的成绩毕业。[1] 于敏

于敏

科研经历

毕业后,于敏被钱三强、彭桓武调到中科院近代物理研究所任助理研究员、副研究员。

1960年底,在钱三强的组织下,以于敏等为主的一群年轻科学工作者,悄悄地开始了氢弹技术的理论探索。这次从基础研究转向氢弹研究工作,对于敏个人而言,是很大的损失。于敏生性喜欢做基础研究,当时已经很有成绩,而核武器研究不仅任务重,集体性强,而且意味着他必须放弃光明的学术前途,隐姓埋名,长年奔波。从此,至1988年,于敏的名字和身份是严格保密的。

于敏没有出过国,在研制核武器的权威物理学家中,他几乎是唯一一个未曾留过学的人。于敏几乎从一张白纸开始,依靠自己的勤奋,举一反三进行理论探索。从原子弹到氢弹,按照突破原理试验的时间比较,美国人用了七年零三个月,英国四年零三个月,法国八年零六个月,前苏联四年零三个月。主要一个原因就在于计算的繁复。而当时中国的设备更无法可比,当时仅有一台每秒万次的电子管计算机,并且95%的时间分配给有关原子弹的计算,只剩下5%的时间留给于敏负责的氢弹设计。于敏记忆力惊人,他领导下的工作组人手一把计算尺,废寝忘食地计算。四年中,于敏、黄祖洽等科技人员提出研究成果报告69篇,对氢弹的许多基本现象和规律有了深刻的认识。[4] 于敏

于敏

1965年,于敏调入二机部第九研究院(中国工程物理研究院前身);9月,于敏带领一支小分队赶往上海华东计算机研究所,抓紧计算了一批模型。但这种模型重量大、威力比低、聚变比低,不符合要求。于敏总结经验,带领科技人员又计算了一批模型,发现了热核材料自持燃烧的关键,解决了氢弹原理方案的重要课题;10月下旬,于敏开始从事核武器理论研究,在氢弹原理研究中提出了从原理到构形基本完整的设想,解决了热核武器大量关键性的理论问题。于敏向在上海出差的全体同志作了系列的“氢弹原理设想”的学术报告,引起了大家的很大兴趣,普遍认为通过这个阶段的工作,研究者们抓紧时间试算了两个模型,得到很好的结果。[5]

之后,于敏在二机部第九研究院历任理论部副主任、理论研究所副所长、所长、研究院副院长、院科技委副主任、院高级科学顾问等职。

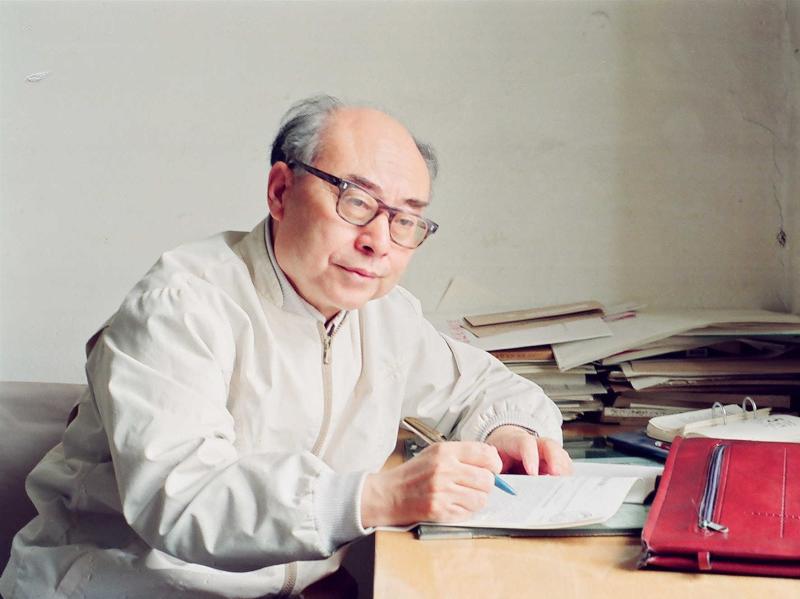

于敏(左二)于敏意识到惯性约束聚变在国防上和能源上的重要意义。为引起大家的注意,他在一定范围内作了“激光聚变热物理研究现状”的报告,并立即组织指导了中国核理论研究的开展。

于敏(左二)于敏意识到惯性约束聚变在国防上和能源上的重要意义。为引起大家的注意,他在一定范围内作了“激光聚变热物理研究现状”的报告,并立即组织指导了中国核理论研究的开展。

1986年初,邓稼先和于敏对世界核武器科学技术发展趋势作了深刻分析,向中央提出了加速核试验的建议。事实证明,这项建议对中国核武器发展起了重要作用。

1988年,于敏与王淦昌、王大珩院士一起上书邓小平等中央领导,建议加速发展惯性约束聚变研究,并将它列入中国高技术发展计划,使中国的惯性聚变研究进入了新的阶段。[4]

之后,于敏由于身体的原因逐渐退出研究领域,卸任中国工程物理研究院副院长,转而以“顾问”的身份继续为中国的核物理事业提供宝贵的咨询和建议。[6]

人物逝世

2019年1月16日,于敏在北京去世,享年93岁。[3]

主要成就

于敏在氢弹原理突破中解决了热核武器物理中一系列基础问题,提出了从原理到构形基本完整的设想,起了关键作用。后长期领导并参加核武器的理论研究、设计解决了大量关键性的理论问题。从20世纪70年代起,在倡导、推动若干高科技项目研究中,发挥了重要作用。

于敏把原子核理论分为三个层次,即实验现象和规律、唯象理论和理论基础。在平均场独立粒子方面做出了令人瞩目的成绩。[7]

荣誉表彰

| 时间 | 荣誉名称 |

|---|---|

| 2019年9月17日 | 共和国勋章 |

| 2018年12月18日 | 改革先锋 |

| 2015年10月13日 | 全国敬业奉献模范 |

| 2015年4月 | 影响世界华人终身成就奖 |

| 2015年2月27日 | 感动中国2014年度人物 |

| 2015年 | 2014年度国家最高科技奖 |

| 1999年 | “两弹一星”功勋奖章 |

| 1994年 | 中国杰出科学家奖 |

| 1992年 | 光华奖特等奖 |

| 1989年 | 国家科技进步奖特等奖 |

| 1987年 |

全国劳动模范 |

| 1987年 | 国家科技进步奖特等奖 |

| 1985年 | 五一劳动奖章 |

| 1985年 | 国家科技进步奖特等奖 |

| 1982年 | 国家自然科学奖一等奖 |

| 以上内容来源于:[1][5][4][2][8][9] | |

个人生活

| 时间 | 荣誉名称 |

|---|---|

| 2019年9月17日 | 共和国勋章 |

| 2018年12月18日 | 改革先锋 |

| 2015年10月13日 | 全国敬业奉献模范 |

| 2015年4月 | 影响世界华人终身成就奖 |

| 2015年2月27日 | 感动中国2014年度人物 |

| 2015年 | 2014年度国家最高科技奖 |

| 1999年 | “两弹一星”功勋奖章 |

| 1994年 | 中国杰出科学家奖 |

| 1992年 | 光华奖特等奖 |

| 1989年 | 国家科技进步奖特等奖 |

| 1987年 |

全国劳动模范 |

| 1987年 | 国家科技进步奖特等奖 |

| 1985年 | 五一劳动奖章 |

| 1985年 | 国家科技进步奖特等奖 |

| 1982年 | 国家自然科学奖一等奖 |

| 以上内容来源于:[1][5][4][2][8][9] | |

人物影响

于敏的父亲曾是天津市的一位小职员,母亲出生于普通百姓家庭。[4]

人物评价

2021年 9月26日,由郑晓龙任总导演,以于敏(雷佳音 饰)等8位首批共和国勋章获得者故事切入的电视剧《功勋》,在北京卫视、东方卫视、浙江卫视、江苏卫视,优酷、爱奇艺、腾讯视频7个平台播出。

轶事典故

于敏于敏填补了中国原子核理论的空白。(科学家钱三强评)[10]

于敏于敏填补了中国原子核理论的空白。(科学家钱三强评)[10]

原子核理论是于敏自己在国内搞的,他是开创性的,是出类拔萃的人,是国际一流的科学家。(科学家彭桓武评)[10]

于敏在氢弹研制中发挥了关键作用。(科学家朱光亚评)[9]

于敏是“一个出类拔萃的人”,是“中国的氢弹之父”。(诺贝尔奖得主、核物理学家玻尔评)[4]

词条图册

国产土专家

1957年,以朝永振一郎(后获诺贝尔物理奖)为团长的日本原子核物理和场论方面的访华代表团来华访问,年轻的于敏参加了接待。于敏的才华给对方留下了深刻印象,他们回国后,发表文章称于敏为中国的“国产土专家一号”。[8]

与邓稼先的暗号

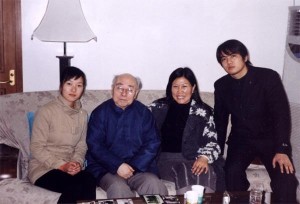

陈佳洱(右)与候仁之院士(中)于敏院士于敏发现了热核材料自持燃烧的关键,解决了氢弹原理方案的重要课题后,他当即给北京的邓稼先打了一个耐人寻味的电话。为了保密,于敏使用的是只有他们才能听懂的隐语:暗指氢弹理论研究有了突破。“我们几个人去打了一次猎……打上了一只松鼠。”邓稼先听出是好消息:“你们美美地吃了一餐野味?”“不,现在还不能把它煮熟……要留做标本。……但我们有新奇的发现,它身体结构特别,需要做进一步的解剖研究,可是……我们人手不够。”“好,我立即赶到你那里去。”

陈佳洱(右)与候仁之院士(中)于敏院士于敏发现了热核材料自持燃烧的关键,解决了氢弹原理方案的重要课题后,他当即给北京的邓稼先打了一个耐人寻味的电话。为了保密,于敏使用的是只有他们才能听懂的隐语:暗指氢弹理论研究有了突破。“我们几个人去打了一次猎……打上了一只松鼠。”邓稼先听出是好消息:“你们美美地吃了一餐野味?”“不,现在还不能把它煮熟……要留做标本。……但我们有新奇的发现,它身体结构特别,需要做进一步的解剖研究,可是……我们人手不够。”“好,我立即赶到你那里去。”

与死神三次擦肩而过

在研制氢弹的过程中,于敏曾三次与死神擦肩而过。1969年初,因奔波于北京和大西南之间,也由于沉重的精神压力和过度的劳累,他的胃病日益加重。在首次地下核试验和大型空爆热试验时,他身体虚弱,走路都很困难,上台阶要用手帮着抬腿才能慢慢地上去。热试验前,当于敏被同事们拉着到小山冈上看火球时,已是头冒冷汗,脸色苍白,气喘吁吁。 于敏大家见他这样,赶紧让他就地躺下,给他喂水。过了很长时间,在同事们的看护下,他才慢慢地恢复过来。由于操劳过度和心力交瘁,于敏在工作现场几至休克。

于敏大家见他这样,赶紧让他就地躺下,给他喂水。过了很长时间,在同事们的看护下,他才慢慢地恢复过来。由于操劳过度和心力交瘁,于敏在工作现场几至休克。

直到1971年10月,考虑到于敏的贡献和身体状况,才特许已转移到西南山区备战的妻子孙玉芹回京照顾。一天深夜,于敏感到身体很难受,就喊醒了妻子。妻子见他气喘,赶紧扶他起来。不料于敏突然休克过去,经医生抢救方转危为安。后来许多人想起来都后怕,如果那晚孙玉芹不在身边,也许他后来的一切就都不存在了。出院后,于敏顾不上身体未完全康复,又奔赴西北。由于连年都处在极度疲劳之中,1973年于敏在返回北京的列车上开始便血,回到北京后被立即送进医院检查。在急诊室输液时,于敏又一次休克在病床上。[3]

靠古诗词安眠

于敏虽然是一位大物理学家,但他最大的爱好,是中国历史、古典文学和京剧。他从小就会背不少古诗词。由于学习和工作的繁忙,多年来于敏的休息时间一天只有6个小时左右。而至少有30年了,于敏是靠古诗词的安眠来完成这6个小时的睡眠的。[11]

求购

求购