- 舒群文集

舒群文集

文集介绍

舒群的文学创作卓有成就,其著作《舒群文集》洋洋400多万字,收入小说、散文、杂文、随笔和诗词作品千余篇(首)。这些发表于那个时期各个报刊上的文学作品,鞭挞黑暗、讴歌光明,揭露丑恶、弘扬美好,是掷向敌人的匕首投枪,是为人民鼓与呼的响箭鼙鼓,极大地鼓舞了为祖国独立、民族解放、人民幸福而奋斗的广大群众。

作者介绍

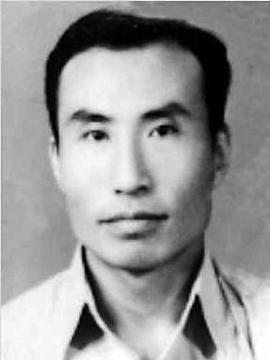

作家舒群舒群 (1913.9.20—1989.8.2),原名李书堂,又名李旭东,黑龙江哈尔滨人。1932年参加革命工作,同年加入中国共产党。1935年到上海,开始发表作品,并加入“左联”。早期较著名的小说《没有祖国的孩子》发表于1936年5月《文学》6卷5号。他描写一个失去家园的朝鲜少年在我国东北地区遭日本侵略者凌辱压迫并起来反抗的故事。

作家舒群舒群 (1913.9.20—1989.8.2),原名李书堂,又名李旭东,黑龙江哈尔滨人。1932年参加革命工作,同年加入中国共产党。1935年到上海,开始发表作品,并加入“左联”。早期较著名的小说《没有祖国的孩子》发表于1936年5月《文学》6卷5号。他描写一个失去家园的朝鲜少年在我国东北地区遭日本侵略者凌辱压迫并起来反抗的故事。

抗日战争爆发后,抵达陕北,在八路军总部任随军记者。1940年起,先后任延安鲁迅艺术学院文学系教员、系主任,《解放日报》四版主编,东北文工团团长。胜利后担任过东北局委副主任,东北大学副校长,并筹办东北电影制片厂。任厂长,东北文联副主席。后来曾任中国作家协会秘书长,文工团团长,一度在鞍山钢铁公司做党的工作。

他写过两部长篇小说:《第三战役》和《这一代人》。因为50年代后期受到错误处理,作品随着作家遭逢厄运。前者“文革”中原稿被抄,不见下落,未能出版。后者1962年出版过,印数很少。直到1982年编辑《舒群文集》时才再版问世。这部长篇小说真实地描绘了50年代初期经济建设的图景,生气勃勃的气氛跃然纸上,性格鲜明,语言练达,是一部优秀作品。

“文革”结束后,创作有新的成就,获奖短篇小说《少年Chen女》在平淡的白描中揭示现实,具有独特风格。尤其是连续发表的《毛泽东故事》,更见艺术功底,思想的深度和艺术的独创性都给人留下深刻的印象。这些故事远在30年前就开始动笔,经过长期酝酿琢磨,再三修改锤炼才得以完成。这是他具有最高水平的精品。

多年来他不断研究我国古代话本,搜集了丰富的资料,虽然尚未出版研究成果,但他的创作从传统作品中吸取了丰富营养是十分明显的。[2]

与萧红

20世纪30年代的中国文坛,群星璀璨、人才辈出。舒群就是那个时期中国革命文学战线的佼佼者、东北作家群中的杰出代表。他与萧红是文学创作上的战友,是与萧红齐名的黑土地上冉冉升起的文坛巨星。

-

徐訏文集(全16册)

2025-09-15 05:43:20 查看详情

求购

求购