- 蔡博

蔡博

个人简历

1924年 5月25日生于湖南省长沙市。

1937—1938年 在湖南省湘乡县立中学初中二年级学习。

1939—1943年 在苏联国际儿童院和中学学习。

1943—1948年 在苏联莫斯科钢铁学院冶金系炼铁专业学习,获炼铁冶金工程师学位。

1949年 随刘少奇回国。

1949—1959年 任鞍钢生产处副处长、技术处副处长、炼铁厂副厂长、厂长。

1959—1984年 任钢铁研究总院炼铁研究室副主任、主任。

1984—1991年 任钢铁研究总院技术顾问。

1991年 9月18日于北京病逝,终年67岁。

人物经历

蔡博,1924年5月出生在湖南湘雅医学院。自母亲向警予牺牲后,跟着祖母、大姑妈在双峰隐居,是兄弟姐妹中在家乡住的时间最长的一个。在双峰高小31班毕业后,考取湘乡中学,1938年秋,周总理派朱惠把他接去重庆转送乌鲁木齐,再由毛泽民带去莫斯科国际儿童院。

蔡博,1924年5月出生在湖南湘雅医学院。自母亲向警予牺牲后,跟着祖母、大姑妈在双峰隐居,是兄弟姐妹中在家乡住的时间最长的一个。在双峰高小31班毕业后,考取湘乡中学,1938年秋,周总理派朱惠把他接去重庆转送乌鲁木齐,再由毛泽民带去莫斯科国际儿童院。

1943年秋,蔡博在10年制的学校毕业后,考入了莫斯科钢铁学院冶金系炼铁专业,时年19岁,是中国留苏学生中的佼佼者。在伊万诺沃儿童院时,他是继毛岸英之后的中国儿童委员会主席,是中国留苏学生同学会的发起人。他在钢铁学院学习期间,荣获了斯大林奖学金。 1948年毕业于莫斯科斯大林钢铁学院冶金系,获得炼铁冶金工程师学位。党为保护这位学有专长的烈士后代,在解放战争还紧张进行之时,没有及时令他归国。建国前夕,刘少奇秘密访苏,与斯大林商讨新中国的经济建设等问题。期间,接见了蔡博等人。蔡博提出愿回国的要求,刘少奇高兴地说:我与斯大林会谈,其中就提到接你们回国参加祖国的经济建设。随后,刘少奇与蔡博等人就国内形势、任务,讨论了一个多小时。几天后,他就随同刘少奇回到了祖国。历任鞍山钢铁公司生产处副处长、技术处副处长、炼铁厂厂长,冶金部钢铁研究总院炼铁室主任,中国金属学会第二至四届理事。五十年代对鞍钢炼铁生产管理和生产技术进行了革新,推广了以生产区域管理制为中心的责任制度。组织进行了攀枝花钒铬磁铁矿电冶试验和竖炉直接还原试验,均取得了成果。

蔡博归国后,见到的第一个亲人是李富春。他向姑父提出要求去鞍山钢铁厂工作。当时,李富春在中央主持经济工作,特别是苏联援助我国的重点工程。李根据留苏归国学生的专业特长,对他们作了全面安排。蔡博先后担任了鞍钢炼铁厂副厂长、厂长。

蔡博是新中国第一代杰出的冶金专家。他去鞍钢炼铁厂后,结合该厂的生产实际,成功地运用苏联的炼钢技术和管理经验。蔡博还大胆地提出与实行厂长负责制。建立厂长、车间主管和工段长的“三级一长”负责制,建立生产指挥系统的单一领导关系,并相应建立职能部门的专责制和生产工人的岗位专责制。实行这个制度,强化了企业管理,使鞍钢炼铁厂成为钢铁战线上的一面红旗,曾在全国冶金会议上介绍推广。

蔡博是新中国第一代杰出的冶金专家。他去鞍钢炼铁厂后,结合该厂的生产实际,成功地运用苏联的炼钢技术和管理经验。蔡博还大胆地提出与实行厂长负责制。建立厂长、车间主管和工段长的“三级一长”负责制,建立生产指挥系统的单一领导关系,并相应建立职能部门的专责制和生产工人的岗位专责制。实行这个制度,强化了企业管理,使鞍钢炼铁厂成为钢铁战线上的一面红旗,曾在全国冶金会议上介绍推广。

不几年,厂长负责制遭到了批判,蔡博受到错误的批判和撤职处分。60年代,党安排他在钢铁总院炼铁室工作,他大胆地主持了多项重大科研课题,攻破了许多难关。

“文革”中,蔡博在劫难逃。被打成“修正主义分子”,在厂里“管制劳动”。“文革”后,蔡博被落实政策,作为钢铁研究总院技术顾问,他夜以继日地工作,总结中国炼铁技术经验,撰写了《钢铁研究院炼铁科研三十年》,得到了聂荣臻元帅的高度评价。

1984年5月,蔡博年满60岁,退居第二线。他退线不退休,参加了中国科学院钢铁工业战略研究,提出了在沿海港口建立“港厂合一”的大型钢铁工业基地的建议。晚年,蔡博对其父蔡和森、母向警予作了深入的研究工作,为家乡及有关中共党史研究部门提供不少资料。他曾多次回到家乡参与、指导蔡和森与蔡畅的纪念活动。

不幸的是,1991年9月应邀回双峰参加蔡畅同志逝世一周年暨蔡畅同志生平事迹陈列开幕典礼回京后,因劳累过度,突发心脏病,猝然离世。(罗绍志)

先进事迹

蔡博,1924年5月25日出生于湖南省长沙市的一个革命家庭。父亲蔡和森是中国共产党创始人之一,杰出的理论家和革命家。母亲向警予是我国妇女运动的领导人。在他4岁时,母亲向警予被国民党反动派杀害。7岁时,父亲蔡和森壮烈牺牲。他一直由祖母抚养,在家乡就读小学,1937~1938年在湘乡县立中学初中学习。1938年11月党中央为了保护革命烈士后代,将蔡博接到重庆,途径乌鲁木齐到达苏联。在重庆时,受到了周恩来、邓颖超的亲切关怀并嘱咐:“送你去学习,将来要为死难的烈士报仇,为烈士留下的事业奋斗。”蔡博一生信守了先辈的嘱咐。在苏联期间他先后在国际儿童院生活和中学学习。他是继毛岸英之后的中国儿童委员会主席,并加入苏联共青团。1941年他参加苏联民兵。

1943年9月,他在苏联中学毕业后考入莫斯科钢铁学院冶金系炼铁专业学习,并以优异的成绩连续三年获得了斯大林奖学金。他是苏联中国留学生同学会的发起人。1943年他加入了苏联共产党为预备党员,1945年转为正式党员。

1946年初,他欣然收到毛泽东主席给蔡博等青年的回信:“希望你们一天一天成长进步,并希望大家努力学习,将来回国服务。”他一直珍藏着这封信。

1948年6月,他于莫斯科钢铁学院冶金系炼铁专业毕业,并获得炼铁冶金工程师学位。1949年8月刘少奇访苏,他积极要求回国参加祖国建设,与刘少奇一同回国。回国后到鞍山钢铁公司工作,先后任鞍钢公司生产处副处长,技术处副处长,炼铁厂副厂长、厂长。为炼铁厂的恢复和发展生产,以及鞍钢现代高炉炼铁技术的形成及推广,作出了重要贡献。

1959年5月,他调入钢铁研究院任炼铁研究室副主任、主任。在这期间,他和同事们一起,精心研究包头、攀枝花两大复合铁矿的冶炼工艺,并主持和领导了包头白云原块矿的中小高炉冶炼试验、攀枝花钒钛磁铁精矿电炉冶炼试验、太和钒钛磁铁精矿氧化球团、竖炉直接还原试验。他还承担了阿尔巴尼亚红土矿电冶流程的研究试验任务,成功地完成了半工业试验,并建立了工业规模的装备。1962年他率先向冶金工业部提出了高炉喷煤试验的建议。1979年他领导建成了高炉喷煤冷态试验装置,并进一步研制成高炉喷煤浓相输送技术及其装置,已在工业上推广应用。20世纪90年代初,提出了适应多种能源的炼铁方向和流程,如高炉煤氧炼铁技术、等离子高炉技术和本钢的半焦—竖炉方案等技术。同时他还领导有关高炉料柱流态化、液态渣还原、攀矿氧化球团的低温还原粉化等有关炼铁反应过程的理论研究。

1982年他系统地总结了我国高炉强化技术走过的历程,撰写了《钢铁研究总院炼铁科研三十年》一文,得到了聂荣臻的高度评价。

1984年他任钢铁研究总院技术顾问后,带病多次去宝钢调研并指导方案论证和试验等工作。他参加了中国科学院钢铁战略研究,提出了在沿海港口建立“港厂合一”大型钢铁基地的建议。此外,他曾担任中国金属学会第四届理事,炼铁学会副主任、副理事长,武汉钢铁学院顾问和兼职教授等职。

1991年9月18日蔡博因突发心脏病于北京逝世,终年67岁。

鞍钢现代高炉炼铁技术的形成和推广

蔡博在鞍钢公司生产处、技术处任副处长时,在公司领导和在苏联专家组指导之下,创建了全公司生产调度制度和技术监督制度。

他在炼铁厂担任副厂长、厂长时,实行厂长、车间主管和工段长的“三级一长”负责制,建立了生产指挥系统的单一领导关系及职能部门的专责制。从而强化了企业管理,使炼铁厂成为鞍钢的先进典型单位。同时大量提拔技术人员和培训优秀技工担任各个岗位的领导。

1948年鞍山解放时,鞍钢炼铁厂几乎是一片废墟。原有的9座高炉仅2号炉较完整。经过整治修建,1949年6月9日2号高炉流出第一炉铁水,但其经济技术指标十分低下,装备落后,事故频繁。当时高炉工长对炉况的变化主要靠肉眼观察和靠仅有的几块仪表,因此,对高炉的判断和操作是难以准确的。蔡博和广大技术人员、工人一起,对炼铁厂进行技术改造,更新设备、引进苏联技术,解决了一系列比较重大的技术问题。主要是:低硅制钢生铁冶炼,低锰制钢生铁冶炼,自熔性烧结矿的使用,高湿份和低湿份高风温操作,高氧化镁渣操作,全风量操作,炉顶布料,高强度低焦比操作,以及高炉设备改进、高炉炉型改进和炼铁全套生产技术操作规程的制定等。1953年鞍钢引进了7号、8号高炉全套监测手段并很快在全国推广。高炉工长掌握了这套炼铁技术,使高炉操作从凭技艺转入半科学,前进了一大步。他曾带队去苏联马钢学习炉顶高压操作技术,并为每一位技术人员当翻译及技术讲解员,为我国自行设计和操作炉顶高压技术创造了条件。此项技术在鞍钢炼铁厂成功应用后又推广到全国。1958年鞍钢炼铁厂的生铁产量大增,高炉操作各项技术经济指标从落后变先进,达到了当时的国际先进水平。蔡博对干部和技术人员严格要求和认真指导,积极组织技术培训,为国家培养出一大批现代高炉炼铁的技术人才。

“二五”规划开始,鞍钢支援全国,包括为包钢、武钢、酒钢、攀钢、邯钢、湘钢、水钢、柳钢等新厂输送大批人才。他表现出高尚的风格,如支援武钢炼铁厂时他说:“武钢有大高炉,鞍钢的高炉小一点,应该把最强的同志调到那里去。”

高炉强化技术的推行者

蔡博在1955年全国钢铁生产会议上发表的“关于强化鞍钢高炉生产的问题”的报告中指出:“要在维持保证高炉顺行的中等冶炼强度下,不断降低焦比。”他提出鞍钢降低焦比措施有:降低生铁含锰量,降低炉渣碱度,才有高风温(1000~1100℃),炉顶高压操作,降低直接还原率,正确实施炉顶布料,降低矿石粒度上限和减少粉末,改善自熔性烧结矿质量,提高铁分、降低灰分、提高碱度等。

1982年蔡博撰写了《钢铁研究总院炼铁科研三十年》一文。认为在1957年以前曾经模仿苏联的马钢技术,然而1958年以来,推行了一条以高炉容积小型化为总前提,充分利用浅小资源,采用土陋工艺,放弃焦比,以追求冶炼强度的方针,即所谓“精料、大风、高温”的方针,阻碍了全国重点企业高炉的前进。

1959年五六月间,他被指定参加了聂荣臻副总理在安徽省所主持的对大跃进的调研和在省委机关的“大炼钢铁”。他坚持一切通过试验和对小高炉生铁质量要严格要求的原则,提出了小高炉执行大高炉生铁规格和按品种计划生产的建议,并组织小高炉的优质生产试验。这和当时小高炉只计产量、不顾质量和消耗的时风针锋相对。

他在参加1961年12月中国金属学会炼铁专业学术讨论会上提出了“中国高炉强化特点”。当时已看到苏联炼铁界自1958年以来所发动的第二次高炉大型化运动,容积由1400立方米扩大到1719~2700立方米,以及欧美、日等国先后追逐的明朗化。在鞍钢9号高炉(944立方米)和10号高炉(1513立方米)的对比实践中,也尝到了高炉大型化的甜头。然而我国却仍然热衷于小高炉的建设和生产,并且对于一种从未出现过的具有异常强化性能的中型高炉赋予了毫无根据的奢望。

1960年苏联全国高炉会议把高炉理论焦比(500公斤/吨)定为强化生产所需达到的设计指标,并且认为采用综合鼓风下,可以争取更低的水平。苏联的2002~2700立方米高炉利用系数达到2.0~2.5具有稳妥可靠的现实性。然而我国冶金部门仍迷恋高冶炼强度的所谓“主观能动作用”,提出一个调和折中的提高冶炼强度与降低焦比同时并举的方针。我国主管部门本想争取一个更快更好更省的经济发展境界,然而实践结果却是投资很难回收,长期无盈利;生铁品种、质量多数低劣;原料浪费之大已经威胁着大高炉生产;环境污染造成了遍布全国的灾害。同期,日本炼铁界却吸收了苏联高炉强化的经验,开辟了一条崭新的高炉大型化的炼铁技术路线,树立了世界钢铁发展史上的奇迹。蔡博强调指出:世界各国炼铁生产的长期实践证明,高炉强化技术的正确方向只能是在高炉容积大型化前提下,不断提高精料水平,革新高炉工艺,以维持中等冶炼强度,持续降低生铁焦比。

蔡博撰写的《钢铁研究总院炼铁科研三十年》一文,聂荣臻给予了高度评价,在给蔡博的信中指出:“你对三十年来炼铁科研的总结很重要,这是我看到的第一份工业部门的科研总结,希望铅印出来发给有关部门和中央领导同志参阅。”

蔡博积极主张引进日本的高炉新技术,他说我们能不能在发扬高炉确有的优点的基础上,消化和吸收宝钢特大高炉的全套新技术,特别是它的高炉大型化能否消化吸收? 根据国家关于宝钢引进日本装备和技术要为全国钢铁工业现代化服务的部署和要求,宝钢和有关部门实施了引进技术消化吸收和创新,使我国高炉技术的发展走上了新的台阶。

提出高炉喷煤的建议

高炉喷煤技术虽然早已提出,但直到20世纪60年代初,美、英、法、苏联、波兰、澳大利亚和民主德国的约16个工厂,在20多座高炉上进行了喷煤试验和生产。但由于各种原因,仅有美国阿姆科公司和苏联顿涅茨克钢铁厂坚持长期生产。

蔡博在1962年率先向冶金工业部提出高炉喷煤的建议。同年国务院制定1963——1967年科学发展规划时,把高炉喷煤粉列为重点项目。1964年首钢高炉喷吹无烟煤试验成功。1979年在蔡博主持下,在钢铁研究总院建立了高炉喷煤冷态试验装置,对串联罐的煤粉自动倒灌、喷煤总量和单个风口喷煤量的计量标定、煤粉的安全贮存运输、煤粉的浓相输送和煤粉分配器多支管的均匀分布等主要操作和设计因素进行了一系列的试验和测定,为宝钢大高炉喷煤工程的建立提供了参数。并在该装置上进行了高炉喷吹流态化分配器模型研究等大量试验工作。在这基础上,研究组研制成功了大中型高炉用煤粉分配器并开发研制出高炉喷煤浓相输送技术。此技术可提高固气比,增加喷煤量,采用计算机实现喷煤的自动计量和提高计量精度。以蔡博领导的高炉喷煤研究为基础,其后又持续了研究开发,其成果已得到广泛的应用。

主持包头白云块矿在中小高炉冶炼试验

包头白云矿是世界上成分复杂的复合矿。它含有铁、稀土元素、稀有元素30~40种,还有氟、磷、钾、钠等有害元素。对其进行处理和利用是世界上未曾遇到过的难题。1952年重工业部组织关于包头白云矿利用问题的讨论。蔡博赞同包头白云矿以铁为主,综合利用的方案,包钢高炉应解决含氟、钾、钠矿的正常冶炼和铁、铌在高炉中同时回收。蔡博主持了包头白云块矿鞍钢小高炉和首钢413立方米中型高炉的冶炼试验。根据试验的结果,包钢于1959~1960年有两座1513立方米高炉先后投产。因为块矿氟、钾、钠含量高,在高炉冶炼过程中炉渣熔化温度低,渣液比重大,黏度低,易熔易凝,使风口、渣口及保护铁口的泥套容易损坏;这种炉渣容易粘在炉墙上,结成大瘤子,人们把白云矿冶炼的困难概括为“三口一瘤”,包钢炼铁工作者采取了许多措施,使问题有所缓解,但没有得到根本解决。

国家科委领导决定对包头矿的综合利用组织包钢和全国有关单位进行科技攻关。组成采矿、选矿、烧结和高炉4个攻关小组。蔡博大力支持包钢的技术攻关,他所领导的炼铁研究室近三分之一的科技人员投入烧结和高炉的攻关,并亲赴包钢开展研究工作。经过攻关,解决了包钢长期存在的高炉“三口一瘤”问题,稳定了生产。1985年包钢生铁产量达到167万吨,成为名副其实的全国重点钢铁企业和稀土生产基地。

中国竖炉直接还原流程的倡导者和实践者

用竖炉直接还原法生产还原铁是蔡博坚持的一个观点。他指出,我们研究直接还原技术从一开始就牢固确定了综合利用的目的,这是有别于外国的独到之处和取决于我们的资源对象钒钛磁铁矿。为开展太和钒钛磁铁精矿氧化球团竖炉直接还原试验,他在钢铁研究总院组织领导建立了天然气转化试验装置和0.3立方米试验竖炉。

他带领技术人员经过试验室探索后,确定在成都钢铁厂建立竖炉直接还原新流程的半工业试验装置,包括链篦机—回转窑焙烧氧化球团—竖炉直接还原—渣电阻炉熔化分离。天然气转化采用催化的蓄热顶燃石球炉两座。先后进行了两次半工业试验。成功地使天然气催化转化的还原气温度达到1150℃,还原气中CO+H2的含量大于90%,满足了钒钛磁铁矿氧化球团还原的需要;用1.5吨电炉熔化分离进行了20炉试验,获得了半钢并炼成了40Cr、20号、45号和T12钢;熔渣中含V2O52.24%、TiO249.20%。从熔分渣中提取的红钒和钛白均符合部颁标准,同时也可以制取高纯度V2O5和涂料钛白。

阿尔巴尼亚红土矿电冶流程的首创者

阿尔巴尼亚红土矿是含镍、铬、钴等元素的复合铁矿。1960年,东欧经济互助委员会中断了对阿尔巴尼亚援建钢铁厂的工作。为此,我国政府决定援助阿尔巴尼亚建设钢铁厂。1961年下半年,钢铁研究院接受了这项试验研究任务。并组成以陆达院长为组长,蔡博等为副组长的领导小组。首先对阿矿的合理工艺流程进行了对比选择的研究。经过方案论证,根据阿矿的特点和该国资源等情况,决定选用电冶流程方案。

按照电冶流程,采用回转窑部分还原,使其中的氧化镍全部还原成金属镍,小部分铁的氧化物也同时还原成金属铁;把预还原矿在镍铁电炉熔化得到含镍10%~15%的镍铁,同时为半钢电炉提供具有一定温度和含镍小于0.08%的高铁含铬炉渣;半钢电炉把这种渣炼成半钢,并把铬排除于半钢渣中;最后在炼钢的电炉中将半钢炼成成品钢。最终选定吉林铁合金厂作为援阿电冶流程半工业试验的基地。

在实验室进行了一些必要的研究后,1962年底在吉林铁合金厂开始了半工业试验,从有关单位抽调技术骨干及熟练工人共200余人,组成试验队伍。到1965年6月,在将近两年的时间内,在回转窑、镍铁电炉和半钢电炉上做了4700多炉次试验,共处理了2829吨红土矿,获得镍铁192.8吨,半钢741吨和100多吨钢材,取得了大量数据,结果良好。整个试验获得的指标,迄今仍然是国际上红土矿电冶综合利用的最高水平。

在吉林铁合金厂的试验在改进电冶还原工艺的关键设备方面取得了重大进展,如选定了镍铁和半钢两段工艺的电炉炉型;初步掌握了本工艺在熔渣还原过程中使用自焙电极的技术;在电炉上成功地采用水冷壁和水冷渣口,提高了炉衬寿命;开发了适用于熔渣还原的低电压、大电流炉用变压器。在实验中,蔡博撰写了《泡沫渣理论提纲》一文,指导了半钢液态还原操作。

根据半工业试验的结果,冶金工业部决定在横山钢铁厂建设1:1规模的援阿钢铁厂。于1967年进行了联合热装工业试验的结果表明工艺是可行的,设备是先进的。但由于某些原因,此流程没有得到进一步采用。

由蔡博作为技术负责人进行的阿尔巴尼亚红土矿电冶流程的半工业和工业试验是我国大规模的复合矿综合利用研究项目,为我国这一领域提供了丰富的技术经验和宝贵的科研成果。

此外,蔡博还研究了攀钢钒钛磁铁矿的冶炼流程,提出了廻转窑直接还原,矿热电炉溶化分离,氧气转炉提钒和电弧炉炼钢的工艺,得到了较好的技术经济指标。虽然最终该流程方案也没有得到采用,但在技术上仍有一定的价值。

蔡博热爱中国共产党,热爱祖国。在疮痍满目的鞍钢炼铁厂恢复和发展生产,形成现代高炉炼铁技术,并培养出一批炼铁人才,支援全国。对国内外炼铁工业及其工艺技术的发展提出建议,他积极进言,认真负责。他敢于创新,勇于探索,研究和采用各种炼铁新工艺技术。他崇尚科学,重视科学实践,长期在第一线开展试验室研究、半工业和工业性试验,不断开拓创新,克服技术难关,直至取得良好的技术经济指标。他淡薄名利,胸襟开阔,直率坦诚,把毕生精力奉献给了我国的炼铁事业。(梁文阁)

家庭生活

蔡和森共有4个子女蔡妮、蔡博、蔡转、蔡霖。姑妈蔡畅只有一个独生女李特特。20世纪30年代,他们寄居苏联国际儿童院,留学莫斯科高等院校,归国后都成为新中国社会主义建设事业的专家。他们和父母工作在不同的年代,面临着不同的任务,她们的名声虽然不如父母显赫,但他们的业绩无愧于父母。

蔡和森与向警予蔡妮,1922年4月出生于上海;蔡博,1924年5月出生在湖南湘雅医学院;蔡转,1928年2月出生在天津;蔡林,1929年5月出生在上海;李特特比蔡博只大1个多月,1924年4月诞生在法国巴黎。蔡妮与蔡博是向警予所生,与母亲一起生活的日子最短暂。蔡妮在上海出生后仅4个月,就由母亲送回湖南,住在长沙五舅向仙良家。蔡博接受母爱的时间更少,出生不到1个月,就由大姑妈蔡庆熙哺养。1923年秋,其祖母葛健豪从法国勤工俭学归来,带回了外孙女李特特。其时,党派蔡畅与李富春由法国转莫斯科学习,无法把孩子带在身边,只好由外婆带回国来。葛健豪归国后,带着李特特住长沙天茂花园,在颜子庙创办的平民女子职业学校,既是她的家,也是我党的地下联络点。从此,蔡家以葛健豪为中心,蔡妮、蔡博、李特特与大姑妈蔡庆熙、大表姐刘千昂等组成一个家。在这个革命的大家庭里,祖母(外婆)是灵魂,大姑妈是顶梁柱,大表姐是3个小不点儿的带头羊。

蔡和森与向警予蔡妮,1922年4月出生于上海;蔡博,1924年5月出生在湖南湘雅医学院;蔡转,1928年2月出生在天津;蔡林,1929年5月出生在上海;李特特比蔡博只大1个多月,1924年4月诞生在法国巴黎。蔡妮与蔡博是向警予所生,与母亲一起生活的日子最短暂。蔡妮在上海出生后仅4个月,就由母亲送回湖南,住在长沙五舅向仙良家。蔡博接受母爱的时间更少,出生不到1个月,就由大姑妈蔡庆熙哺养。1923年秋,其祖母葛健豪从法国勤工俭学归来,带回了外孙女李特特。其时,党派蔡畅与李富春由法国转莫斯科学习,无法把孩子带在身边,只好由外婆带回国来。葛健豪归国后,带着李特特住长沙天茂花园,在颜子庙创办的平民女子职业学校,既是她的家,也是我党的地下联络点。从此,蔡家以葛健豪为中心,蔡妮、蔡博、李特特与大姑妈蔡庆熙、大表姐刘千昂等组成一个家。在这个革命的大家庭里,祖母(外婆)是灵魂,大姑妈是顶梁柱,大表姐是3个小不点儿的带头羊。

1927年4月,向警予从莫斯科归国,由广州去武汉,顺道到长沙看望蔡家的父母及自己的两个孩子。这是她最后一次与蔡家的亲人相聚,好在蔡父、蔡母的张罗下,拍了一张照片,算是唯一的一张“全家福”,留下了永久的纪念。仅过一年,向警予就英勇献身了,年仅33岁。

大革命失败后,为了避免被敌人“斩草除根”,葛健豪安排丈夫蔡蓉峰带着长女蔡庆熙及大外孙女刘千昂、孙儿蔡博回老家双峰永丰乡下,自己则带着长孙女妮妮、外孙女特特,转辗武汉、上海,为儿女们掩护革命。1928年党的第六次全国代表大会在莫斯科召开,蔡和森与蔡畅兄妹都是“六大”代表,将妮妮带走,第二年去了莫斯科。葛健豪则带着刘千昂、李特特回到了家乡。从此,蔡和森、蔡畅的子女都随祖母(外婆)隐居到永丰附近,先后住过的地方有毛塘、茶亭子、杨梅子咀、石板冲等处。

在进入土地革命时期后,中国共产党关心革命先烈和在中央工作的领导人的子女成长,陆续地派员将他们从乡下接出,护送去苏联学习。至1929年,继蔡妮已跟随爸爸赴了苏联后,蔡博、蔡转、蔡林、李特特都先后离开家乡,送去莫斯科近郊的莫尼诺国际儿童院,融入到了这个更大的国际大家庭里。

蔡妮是1929年抵莫斯科的,到1953年归国,在那里整整生活了24年。据她自己回忆说:“当时,苏联正处于困难而又动荡的时期,但苏联对那些不在父母身边的孩子们的教育极为关心,为他们组建了儿童教养机构——国际儿童院。于是,我的父亲就把我安置在一个儿童院中。从幼儿园、小学、中学直到莫斯科医学院毕业。”半个多世纪过去后,蔡妮对留苏生活仍记忆犹新。她说:

“苏联是我成长的第二故乡,但我的事业还是在我们的祖国——中国。”

1953年,蔡妮回到了日夜思念的祖国。因为父母早于战争年代就壮烈牺牲,所以最先接待她的亲人是姑妈蔡畅和姑父李富春。当她分配到北京儿童医院去上班时,姑父姑母对她的赠言就是:“要好好地为人民服务”。她在北京儿童医院工作3年后,1957年组织上把她调到北京红十字医院,为中央首长和外国朋友服务。

“文革”结束后,蔡妮调入北京外国语学院俄语系,当了一名俄语教授。她的俄语与她的医学一样,功底很深。她在苏联莫尼诺国际儿童院时,就与毛泽东的儿子毛岸英代表中国儿童出席在白俄罗斯首府召开的国际儿童会议,毛岸英用中文讲演,由她作俄语翻译,宣传中国抗日战争。她还在伊万诺沃师范大学历史系专修过俄罗斯历史。她在北京外国语学院以一口流畅动听的俄语,主讲俄罗斯概况及历史,深受师生的欢迎。蔡妮已83岁高龄,身体尚健。她关爱家乡,对70多年前在家乡生活过的情况记忆还深。

蔡转与蔡林是蔡和森与李一纯同志所生。李原名崇英,是1923年参加革命、1925年入党的老干部、老党员,曾在广州农讲所担任教员。1925年10月,随同蔡和森、向警予等人前往莫斯科,后入莫斯科中山大学学习。1927年同蔡和森结婚不久,回国投身轰轰烈烈的大革命运动。大革命失败后,她跟随蔡和森长期在白区从事党的地下工作。抗日战争、解放战争和建国后从事理论教育工作。在长达60余年的革命生涯中,她为中国革命和社会主义建设作出了一定的贡献。对蔡转和蔡林的养育也是尽了力的,于1984年5月17日在北京逝世,终年85岁。

1938年蔡转被党组织护送到莫斯科郊区的国际儿童院学习,第二年就加入了少先队组织。她除了同苏联小朋友一起学习文化科学知识外,还由来自中国的老师补习中国的语言和历史。

蔡转在国际儿童院学习期间,进步很快。15岁时加入共产主义青年团,17岁中学毕业时,曾荣获金质奖章,免试进入莫斯科斯大林第二国立医学院医疗系学习。她最会拉手风琴。国际儿童院、伊万诺沃市举办大型文艺晚会,她都被推选登台演出。她有一个俄语名叫“阿尼亚”,每次集合时,兄弟姐妹们都欢呼着:“阿尼亚,拉一个,阿尼亚,拉一个!”

1953年初,蔡转在莫斯科第二国际医学院毕业回国,分配在北京医院神经科工作,成为新中国的第一代白衣使者,1956年加入中国共产党。1958年4月,为照顾夫妻关系调至武汉医学院附属第二医院神经科。在武汉,蔡转常同爱人刘锡民一起深入基层。他们在湖北农村发现一种多发病——钩端螺旋体脑动脉炎。这是一种严重危害人民健康的脑血管病,在当时无论国际国内都没有查出这种疾病的原因,更谈不上行之有效的治疗方法,使许多患者由此丧失工作能力,乃至生命。

蔡转取得了医院领导及爱人刘锡民的支持,从1958年开始对此种病因启动研究。她多次下乡蹲点调查病人情况,临床试验,终于取得了突破性的进展。对该病的病因、治疗及预防等问题,作出了科学回答。1963年在广州召开了“全国第一次神经精神疾病学会议”上,展示了这项成果,宣读刘锡民、蔡转等写的科研论文。

蔡转和同事们在原有基础上继续探索、试验,又陆续发表了系列科研论文。至1979年,这项被压抑了15年的科研成果,终于经过国家医学部门的鉴定,荣获国家卫生部优秀成果甲种奖。

1986年,年近6旬的蔡转,还率领医疗人员深入鄂西北农村,支援老、少、边、穷地区的医疗事业,得到了广大农民群众的尊重、欢迎。

蔡转有一个幸福美满的家庭。1956年,同刘锡民恋爱结婚。刘锡民现任武汉同济医科大学附属同济医院神经科教授。女儿刘燕,1957年出生,1981年毕业于武汉大学计算机科学系,1983年公费派赴西德多特蒙特大学攻读博士学位,德国从事计算机信息研究;女婿侯佩宏同在西德攻读博士学位,现从事电视的研究。

李特特是蔡畅与李富春的独生女,1923年2月25日生于法国巴黎。只有8个月就跟外婆葛健豪回到了祖国,有时跟外婆住长沙,有时跟父母及外婆在武汉、上海等地住中央机关。大革命失败后,随外婆回到永丰隐居乡下,同表姐刘千昂、表弟蔡博,在家乡住的时间最长。至1938年4月,才离开双峰转入莫斯科。

1939年秋,李特特入莫尼诺国际儿童院,开始了她童年的学习生活,同毛岸英是同班同学。在这里,她先后加入了少先队和共青团组织。1944年,考入了莫斯科鲍曼工程技术学院。上了一个学期的课后,由于反法西斯战争的需要,被调到苏联广播电台做校对、播音等工作。1947年转入莫斯科吉米辽谢夫农学院,至1952年毕业归国。

回国后,李特特长期从事农业科研工作。她最先分配在中国农业科学院。1953年,她主动要求到北大荒去开荒辟地,建设友谊农场。

李特特在苏联学习的专业是植物生理。50年代后期,原子能的应用已从军事领域扩展到工业、采矿、医学、农业诸方面。中国农科院成立了原子能应用研究所,研究核辐射中的放射性同位素在农业中的应用,就把李特特从北大荒调回北京了。

李特特运用她丰富的俄语知识,广泛收集苏联原子能应用的研究成果和世界各地在这方面的资料,建立了资料库。1964年我国第一颗原子弹爆炸成功,她为核效应研究,到新疆戈壁滩上工作了好几年。在1958年至1960年间,她还参与主持了6期同位素培训班,培养了1000多名专业技术人才,成为各省、市同位素研究实验室的骨干。

遗憾的是,她在“文化大革命”中遭到迫害,所从事的核效应研究中断了。1974年她从“五七”干校回到北京,但没有回到原子能核效应研究所,只能在中国农科院情报研究所作情报翻译工作。

1978年李特特又调到中国农科院农业科学研究委员会做科研管理工作。1980年由她组织的“核辐射对农作物的生物效应”课题,获得了国家农业部颁发的“科研进步二等奖”。另外,还选编了《国外农业》、《国外农业科技》等参考书。

1984年,李特特离职休养了。但她只是办了离休手续,并未就此休息养老。曾有人动员她办公司,她没有答应,却主动参加了扶助贫困地区的工作。1989年3月,中国扶贫基金会成立,她毛遂自荐,参加扶贫基金会工作,基金会的牌子还没有挂起来,她就第一个带头捐出了5000元,并走门串户,筹集扶贫资金,仅在1998年就争取到了300多万元扶贫捐款。多年来,李特特不顾年事已高,先后到陕西、甘肃、江西、湖南等省的老、少、边、穷地区作调查。除了扶贫工作以外,李特特还是欧美同学会理事。

主要论著

1蔡博译.兰姆高炉配料联合计算法.北京:重工业出版社, 1953.

2蔡博.提高质量是发挥小高炉生命力的关键.钢铁, 1959 (5).

3蔡博等. 本钢高炉强化经验的鉴定.中国金属学会学术论文集.炼铁文集. 1961 : 85-120.

4蔡博. 中国高炉强化特点。中国金属学会论文集.炼铁文集.1961.

5蔡博,马善长.中国金属学会论文集. 近三年苏联炼铁技术发展情况.1961 : 259-278.

6蔡博.泡沫渣理论提纲.(内部资料) 1964.

7李公达,蔡博.攀枝花铁矿的合理利用与冶炼方案的几点意见.(内部资料) 1965.

8张兴和,叶才彦,蔡博.高炉富氧喷煤粉燃烧的研究.钢铁研究总院学报(增刊), 1981 (1).

9蔡博.钢铁研究总院炼铁科研三十年.(内部资料) 1982.

10阎建国,蔡博.硫酸钠添加剂对钒钛磁铁矿氧化球团物相组成和结构的影响.钢铁研究总院学报, 1983(3).

11杨振声,黄开华,蔡博.太和钒钛磁铁矿钠化氧化球团的提钒研究.钢铁研究总院学报, 1983,3(4).

12蔡博,张士敏,陈美俊. 红土矿液态还原.中国金属学会论文集(第二册).1984.

13蔡博.在全国炼铁学术会议上的发言.1986.

14况春江,钱洁,蔡博.太和钒钛磁铁矿钠化氧化球团还原膨胀的研究.钢铁研究总院学报(增刊),1986, 6 : 1-8.

15沙永志,韦俊贤,蔡博.焦炉煤气非预转化竖炉还原.钢铁研究总院学报(增刊),1987 : 97-98.

16蔡博.关于炼铁新流程.钢铁,1988,23(8):60-63.

17蔡博,李兰滨. 对宝钢高炉采用低硅操作的建议.炼铁学术年会论文集.1988:131-132.

18蔡博.关于买矿问题.炼铁,1989(5) : 131-132.

留苏生活

1945年底,毛岸英突然来到钢铁学院学生宿舍,把他要回国的喜讯告诉蔡博。蔡博紧握着岸英的手说:“我也在等待着这一天。”随即他提笔给毛泽东写了一封信,汇报自己的学习情况与打算,决心努力学习苏联的先进技术,炼就社会主义建设本领,尽快回到祖国。

1945年底,毛岸英突然来到钢铁学院学生宿舍,把他要回国的喜讯告诉蔡博。蔡博紧握着岸英的手说:“我也在等待着这一天。”随即他提笔给毛泽东写了一封信,汇报自己的学习情况与打算,决心努力学习苏联的先进技术,炼就社会主义建设本领,尽快回到祖国。

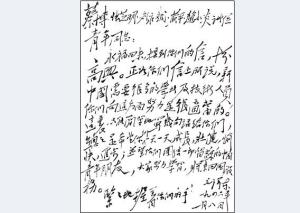

毛泽东在延安收到蔡博等人的信后,于1946年1月8日给他们回信。信中说:“永福(岸英)回来,接到你们的信,十分高兴。正如你们信上所说,新中国需要很多的学者及技术人员,你们向这方面努力,是很适当的。……总之,是希望你们一天一天成长,壮健、愉快、进步,并望你们团结一切留苏的中国青年朋友,大家努力学习,将来回国服务。”

求购

求购