- 防晒

防晒

概念历史

大约公元前5000年,织物开始出现,

埃及人、印第安人用棉花、羊毛和亚麻纤维等织成衣物,为了防晒,许多热带国家流行起宽边帽、各种各样的头巾、穆斯林的白色软帽、面纱、宽松的长袍、裙子等。古埃及妇女繁冗的头饰既可作为装饰,又能遮阳。

公元前5世纪。在奥林匹克运动诞生的古希腊,当时参加露天格斗竞技的男人们,为了减轻长时间在户外活动被阳光灼伤肌肤的刺痛感,将橄榄油抹在赤裸的身体上,并撒上少许粉末以便于竞技时互相抓握。涂抹橄榄油后的肌肤不仅不易晒伤,更变得滋润而有光泽。古希腊人拉开了人类防晒史的序幕。

从古至今,人们最常用的防晒工具是伞。在中国、埃及等古国,硕大的遮阳伞被王公贵族所喜爱,这种伞也称作华盖,是显贵与权威的象征。

进入18世纪,可以遮阳的伞成了名媛淑女的随身必备用品。1909年德国艺术家恩斯特·路德维格·凯尔希纳(ErnstLudwigKirchner)创作的画作《伞下的女孩》中能够遮阳避雨的伞在当时甚至已经成为一种装饰品。

1938年,奥地利人弗兰兹·格瑞特(FranzGreiter)将人们从用天然植物防晒的阶段拉到了使用化学品防晒的现代社会,他研制成功了人类历史上第一支防晒霜,叫做冰川防晒霜(GletscherCrème),虽然它只有非常低的SPF指数,但仍然是防晒史上的里程碑。

弗兰兹·格瑞特——防晒霜之父1944年二战时候同盟国药剂师本杰明·格林把红凡士林、可可脂、椰子油混在一起就成了助晒的Coppertonesuntancream。他将自己的“杰作”发送给二次大战期间上战场的美国士兵使用,使得防晒油开始被大规模地使用。

弗兰兹·格瑞特——防晒霜之父1944年二战时候同盟国药剂师本杰明·格林把红凡士林、可可脂、椰子油混在一起就成了助晒的Coppertonesuntancream。他将自己的“杰作”发送给二次大战期间上战场的美国士兵使用,使得防晒油开始被大规模地使用。

1962年,弗兰兹·格瑞特提出了阳光防护系数(SunProtectionFactor,SPF)的概念,从此防晒指数可以用单位来计量。

1978年,美国FDA设置了规范防晒霜的安全和有效性标准,主要就是建立了SPF的测试方法和产品的标签规范。

1988年,美国FDA给UVA防晒成分Avobenzone(阿伏苯宗)亮了绿灯。

1997年,FDA允许化妆品公司在推广营销的时候说明Avobenzone可以提供有效的针对UVA的保护。

防晒指数

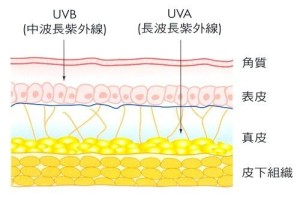

根据波长的不同,紫外线分成三种:UVAUVBUVC

UVA:波长最长的一种紫外线,不被大气层顶端的臭氧层吸收,可以穿透真皮层,比UVB更能深入皮肤,使皮肤晒黑,并导致脂质和胶原蛋白受损,引起皮肤的光老化甚至皮肤癌,所以UVA不但会激发色素合成而使肤色“变黑”,更是造成皮肤“老化”及细纹产生的主要原因。

UVB:中波紫外线,它可到达真皮层,导致皮肤日光灼伤,红斑、晒黑等现象,但大部分UVB被臭氧层吸收,同时可被玻璃、遮阳伞、衣服等阻隔。

UVC:UVC会被大气层几乎完全吸收,只有极少的情况我们会碰上。[1]

防晒原因

当皮肤接受紫外线过度暴晒后,会损伤表皮细胞;活化酪胺酸酶,加速色素合成,破坏皮肤的保湿功能,使皮肤变得干燥,让真皮层中的弹力纤维受损,使细纹产生,在强烈照射下,还会造成肌肤发炎、灼伤。有异常情形时,则会变成色素性的皮肤癌等。

当皮肤接受紫外线过度暴晒后,会损伤表皮细胞;活化酪胺酸酶,加速色素合成,破坏皮肤的保湿功能,使皮肤变得干燥,让真皮层中的弹力纤维受损,使细纹产生,在强烈照射下,还会造成肌肤发炎、灼伤。有异常情形时,则会变成色素性的皮肤癌等。

在一次性较长时间紫外线照射皮肤后,经数小时至10余小时皮肤出现弥慢性红斑(晒斑),颜色鲜红,皮肤水肿,严重都会起水疱。在日晒后第二天皮肤红斑反应达到高峰,经一周左右红斑消退,有落屑和色素沉着,自觉皮肤灼热疼痛,严重者可伴有全身反应,如发热、头痛、乏力、恶心和全身不适,甚至出现心悸、谵妄与休克。

防晒主要阻隔或吸收的的紫外线类型有UVA(长波紫外线)、UVB(中波紫外线)和UVC(短波紫外线),不同的紫外线对于皮肤的伤害有所差异。

(具体见下表)

| 紫外线类型 | 波长 | 对皮肤的损害 |

|---|---|---|

| UVA | 320~400nm | 有很强的穿透力,可以直达肌肤的真皮层,破坏弹性纤维和胶原蛋白纤维,将皮肤晒黑。UVA作用缓慢持久,一般不会引起皮肤急性炎症,但对皮肤的作用具有不可逆转的累积效应。 |

| UVB | 290~320nm | 中等穿透力,可穿透表皮到达真皮表面,可使皮肤出现红斑、炎症等光损伤,是皮肤晒伤的根源。UVB对皮肤作用迅速,会引起皮肤的光敏反应,是防止紫外线晒伤的主要波段。 |

| UVC | 200~290nm | 穿透能力最弱,只到皮肤的角质层,且绝大部分被大气阻留,所以不会对人体皮肤产生危害。UVC对人体的伤害很大,短时间照射即可灼伤皮肤,长期或高强度照射还会造成皮肤癌。 |

防晒群体

| 紫外线类型 | 波长 | 对皮肤的损害 |

|---|---|---|

| UVA | 320~400nm | 有很强的穿透力,可以直达肌肤的真皮层,破坏弹性纤维和胶原蛋白纤维,将皮肤晒黑。UVA作用缓慢持久,一般不会引起皮肤急性炎症,但对皮肤的作用具有不可逆转的累积效应。 |

| UVB | 290~320nm | 中等穿透力,可穿透表皮到达真皮表面,可使皮肤出现红斑、炎症等光损伤,是皮肤晒伤的根源。UVB对皮肤作用迅速,会引起皮肤的光敏反应,是防止紫外线晒伤的主要波段。 |

| UVC | 200~290nm | 穿透能力最弱,只到皮肤的角质层,且绝大部分被大气阻留,所以不会对人体皮肤产生危害。UVC对人体的伤害很大,短时间照射即可灼伤皮肤,长期或高强度照射还会造成皮肤癌。 |

防晒物质

皮肤类型

根据肤色及日晒后是否出现红斑及晒黑反应将皮肤分为六型,如下表:

| 皮肤类型 | 肤色 | 日晒红斑 | 日晒黑化 |

|---|---|---|---|

| Ⅰ型 | 白色 | 极易发生 | 从不发生 |

| Ⅱ型 | 白色 | 极易发生 | 轻微晒黑 |

| Ⅲ型 | 白色 | 有时发生 | 可以晒黑 |

| Ⅳ型 | 褐色 | 很少发生 | 容易晒黑 |

| Ⅴ型 | 深褐色 | 不易发生 | 极易晒黑 |

| Ⅵ型 | 黑色 | 绝不发生 | 极易晒黑 |

防晒人群

晒伤往往发生在Ⅰ、Ⅱ两型皮肤者。尤其春夏季节,儿童与妇女容易发生晒伤。

防晒方法

| 皮肤类型 | 肤色 | 日晒红斑 | 日晒黑化 |

|---|---|---|---|

| Ⅰ型 | 白色 | 极易发生 | 从不发生 |

| Ⅱ型 | 白色 | 极易发生 | 轻微晒黑 |

| Ⅲ型 | 白色 | 有时发生 | 可以晒黑 |

| Ⅳ型 | 褐色 | 很少发生 | 容易晒黑 |

| Ⅴ型 | 深褐色 | 不易发生 | 极易晒黑 |

| Ⅵ型 | 黑色 | 绝不发生 | 极易晒黑 |

遮挡防晒

| 常见物质 | 主要功能 |

|---|---|

| 氧化锌 | 氧化锌是一种重要而且使用广泛的物理防晒剂,屏蔽紫外线的原理为吸收和散射。氧化锌属于N型半导体,价带上的电子可以接受紫外线中的能量发生跃迁,这也是它们吸收紫外线的原理。而散射紫外线的功能就和材料的粒径相关,当尺寸远小于紫外线的波长时,粒子就可以将作用在其上的紫外线向各个方向散射,从而减小照射方向的紫外线强度。此外,如果这原料的粒径过大,涂在皮肤上会出现不自然的白化现象。因此纳米级微粒与通常尺寸相比有着显着的优势。 |

| 二氧化钛 | 二氧化钛的强抗紫外线能力是由于其具有高折光性和高光活性。其抗紫外线能力及其机理与其粒径有关:当粒径较大时,对紫外线的阻隔是以反射、散射为主,且对中波区和长波区紫外线均有效。防晒机理是简单的遮盖,属一般的物理防晒,防晒能力较弱;随着粒径的减小,光线能透过二氧化钛的粒子面,对长波区紫外线的反射、散射性不明显,而对中波区紫外线的吸收性明显增强。其防晒机理是吸收紫外线,主要吸收中波区紫外线。由此可见,二氧化钛对不同波长紫外线的防晒机理不一样,对长波区紫外线的阻隔以散射为主,对中波区紫外线的阻隔以吸收为主。 |

| 水杨酸辛酯 | 水杨酸辛酯中带有共轭π键,可以吸收紫外线,并将紫外线的能量转化为热释放出来从而达到防晒的目的,水杨酸辛酯能吸收280-300nm波段的紫外线,作为UVB吸收剂使用于防晒化妆中,虽然水杨酸辛酯紫外吸收能力较小,但相对于其他大多数防晒剂较安全,毒性较小,而且廉价,因此是人们较常使用的一类紫外线吸收剂。 |

| 甲氧基肉桂酸辛酯 | 甲氧基肉桂酸辛酯的分子中有一个共轭的大π键。这个共轭结构可以看做以苯环为核心,一边延伸到包括取代基甲氧基中的氧原子,另一边延伸到另一个取代基中的双键和酯基。这种共轭结构决定了该物质具有吸收紫外线的性质。实验揭示,甲氧基肉桂酸辛酯可以吸收280-310nm波长范围的紫外线,在311nm处产生最大吸收。 |

| 2-羟基-4-甲氧基二苯甲酮 | 二苯甲酮类结构中苯环上的羟基氢和相邻的羰基氧之间,可以形成分子内氢键而防晒机理构成螯合环。当吸收紫外光后,分子发生热振动,氢键被破坏、螯合环打开,此时化合物处于不稳定的高能状态,在恢复到原来的低能稳定状态过程中,释放出多余的能量。这样,高能、有害的紫外光变成了低能、无害的热能。同时,羰基被激发,发生互变异构现象,生成烯醇式结构也能消耗一部分能量。 |

季节防晒

| 常见物质 | 主要功能 |

|---|---|

| 氧化锌 | 氧化锌是一种重要而且使用广泛的物理防晒剂,屏蔽紫外线的原理为吸收和散射。氧化锌属于N型半导体,价带上的电子可以接受紫外线中的能量发生跃迁,这也是它们吸收紫外线的原理。而散射紫外线的功能就和材料的粒径相关,当尺寸远小于紫外线的波长时,粒子就可以将作用在其上的紫外线向各个方向散射,从而减小照射方向的紫外线强度。此外,如果这原料的粒径过大,涂在皮肤上会出现不自然的白化现象。因此纳米级微粒与通常尺寸相比有着显着的优势。 |

| 二氧化钛 | 二氧化钛的强抗紫外线能力是由于其具有高折光性和高光活性。其抗紫外线能力及其机理与其粒径有关:当粒径较大时,对紫外线的阻隔是以反射、散射为主,且对中波区和长波区紫外线均有效。防晒机理是简单的遮盖,属一般的物理防晒,防晒能力较弱;随着粒径的减小,光线能透过二氧化钛的粒子面,对长波区紫外线的反射、散射性不明显,而对中波区紫外线的吸收性明显增强。其防晒机理是吸收紫外线,主要吸收中波区紫外线。由此可见,二氧化钛对不同波长紫外线的防晒机理不一样,对长波区紫外线的阻隔以散射为主,对中波区紫外线的阻隔以吸收为主。 |

| 水杨酸辛酯 | 水杨酸辛酯中带有共轭π键,可以吸收紫外线,并将紫外线的能量转化为热释放出来从而达到防晒的目的,水杨酸辛酯能吸收280-300nm波段的紫外线,作为UVB吸收剂使用于防晒化妆中,虽然水杨酸辛酯紫外吸收能力较小,但相对于其他大多数防晒剂较安全,毒性较小,而且廉价,因此是人们较常使用的一类紫外线吸收剂。 |

| 甲氧基肉桂酸辛酯 | 甲氧基肉桂酸辛酯的分子中有一个共轭的大π键。这个共轭结构可以看做以苯环为核心,一边延伸到包括取代基甲氧基中的氧原子,另一边延伸到另一个取代基中的双键和酯基。这种共轭结构决定了该物质具有吸收紫外线的性质。实验揭示,甲氧基肉桂酸辛酯可以吸收280-310nm波长范围的紫外线,在311nm处产生最大吸收。 |

| 2-羟基-4-甲氧基二苯甲酮 | 二苯甲酮类结构中苯环上的羟基氢和相邻的羰基氧之间,可以形成分子内氢键而防晒机理构成螯合环。当吸收紫外光后,分子发生热振动,氢键被破坏、螯合环打开,此时化合物处于不稳定的高能状态,在恢复到原来的低能稳定状态过程中,释放出多余的能量。这样,高能、有害的紫外光变成了低能、无害的热能。同时,羰基被激发,发生互变异构现象,生成烯醇式结构也能消耗一部分能量。 |

光防晒体系

防晒产品

1、阳光强烈时,穿深色衣衫,而不是白色的。白色衣服只反射热度,却无法阻隔紫外线。

2、烈日曝晒,可戴上宽边浅色遮阳帽,打遮阳伞。[2]

3、可穿防晒衣或防晒服,保护皮肤。

4.可使用防晒霜、防晒霜的用法,出门前 10-20 分钟就应涂好防晒产 品。每次至少须有 1-2 毫升的量,有一定的厚度,才能达到最佳防晒功效。

防晒食物

春季

1、春天阳光比较柔和,可以选用普通防晒系数的防晒霜,一般在SPF15左右就足够了。

2、除了防晒霜,还可以试试隔离霜。

夏季

1、重复涂抹防晒霜

流汗或者毛巾擦拭等都会降低防晒效果,重复涂抹并不是得到新的防护,而是保持防晒效果。任何保养品,甚至只是水,只要覆盖在防晒上便会影响防晒的功能,因此游泳或流汗后必须补涂防晒。

2、免在正午出门

在夏季每天上午10点钟至下午2点钟太阳光中紫外线的辐射强度最大时,还是应该避免或减少外出。

3、使用防晒品

防晒的保护不只取决于防晒成分和系数的高低,擦拭的厚度和均匀与否也是重要的因素。

秋季

1、注意饮食,多吃蔬果等防晒营养品。

2、选择适合的防晒霜。

3、注意晒后修复。

防晒效果

皮肤各层结构对紫外线吸收、反射、折射。

判断方法

定义

防晒产品是指添加了能阻隔或吸收紫外线的防晒剂来达到防止肌肤被晒黑、晒伤的化妆品。

分类

防晒产品一般可以分为物理防晒、化学防晒和生物防晒。[3]还可依据防晒产品的剂型划分为防晒霜、防晒乳液、防晒油、防晒棒、防晒凝胶、防晒喷雾等。

涂抹事项

出门前半个小时,将防晒产品均匀涂沫在皮肤的各部位,用量不宜太少。[4]

要反复涂抹防晒品。防晒霜的效力有一定的时间,夏天天气热,容易出汗,易将防晒品冲掉,因此补擦的工作就很重要。游泳后,更应随时擦干水分,重新涂抹防晒霜。做户外运动时,每3小时需补擦一次。

算法公式

维生素C水果

番石榴、猕猴桃、草莓、圣女果、西红柿或是柑橘类都可以。[5]

黄红色蔬果

红色、黄色蔬果及深绿色叶菜如胡萝卜、芒果、西红柿、木瓜、空心菜等,都含有大量胡萝卜素,有助于抗氧化,增强皮肤抵抗力。[5]

豆制品

大豆中的异黄酮是一种植物性雌激素,具有抗氧化能力。[5]

选择标准

防晒术语

在选择防晒品的时候,可通过判断防晒产品紫外线防护能力的大小来选择防晒产品。在日本和美国的品牌所使用的算法为防晒系数(SPF),而以法国为主的欧洲国家,则是以“IP”来表示。

在选择防晒品的时候,可通过判断防晒产品紫外线防护能力的大小来选择防晒产品。在日本和美国的品牌所使用的算法为防晒系数(SPF),而以法国为主的欧洲国家,则是以“IP”来表示。

此外还有PFA或PA,PFA或PA是防晒化妆品对UVA防护效果的客观评价;这种标识建立在皮肤晒黑或色素沉着基础上,主要反应的是对UVA的防护效果;PA 级别以+号为代表。

中国采用SPF的算法。

防晒误区

SPF=涂抹上防晒剂部分的MED/未涂抹防晒剂部分的MED。

IP×2=SPF

求购

求购