- 满洲国邮政

满洲国邮政

简介

满洲国邮政(日本语:まんしゅうこくのゆうびん)始于1932年7月26日,至1945年满洲国(日本语:まんしゅうこく)灭亡。负责在满洲国境内经营邮政,发行邮票等业务,为日本帝国主义的侵略政策起到了反动的宣传和麻痹民族意识的作用。

满洲国邮政初归伪满交通部邮务司管理,邮务司下设庶务、邮务、电务、储蓄、工务、经理六个科,1933年5月,将储蓄科改为储汇科。1937年7月,伪满政府实行机构改革,设立满洲邮政总局,设局长、副局长各一名,下设庶务、规划、经理、邮务、储金、简易保险、电政等七个科。首任局长为郑禹,副局长为日本人冈本忠雄。

背景

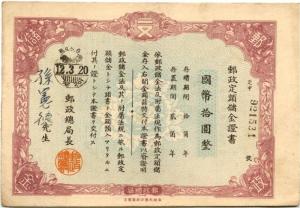

1932年(大同元年)3月,伪满洲国成立之初,根据邮政事业应严守中立,不受政局变动影响的国际惯例,依旧归属于中华民国政府。1932年(大同元年)7月11日,伪满政府颁布《邮便法》、《汇兑法》、《储金法》等一系列法规,引起中华民国南京政府对伪满洲国政府的不满,并准备全面封锁伪满洲国的邮政业务。于是伪满洲国政府发出最后通牒,限东北境内所有邮政局7月24日起全部关闭,停办一切邮政业务,遣返所有邮政员工。伪满政府不得不重新向各地邮局派遣职员,强行接管中国邮政。

由于局势的不稳定,接管工作颇费周折,一直到1933年1月才基本完成接管工作。接收东北三省邮政管理局2个,一等局9个,二等局136个,三等局86个,支局38个,代办所638。总计大小邮局所909个

伪满洲国建国后,就积极协调与世界各国之间的邮政关系,并努力争取加入万国邮政联合会,多次以伪满洲国政府外交总长的名义提出申请,均遭到拒绝。1933年6月,国际联盟委员会通过了“不承认满洲国独立”的决议,并把阻止伪满洲国加入万国邮政联合会的决定通知各加盟国。同年10月,开始实行万国邮政条约规定的邮件专送费用折算方法。该条约与实际上参与国际邮件传递的伪满洲国邮政有着重要关系,于是伪满洲国政府向各国发出照会,“可以按照联合会的标准进行统计调查,但关于清算累计费用问题,由于无法利用联合会的清算机,希望能同有关国家邮政当局个别进行清算”。得到大多数国家的响应。1934年,国际联盟再次召开会议,讨论伪满洲国邮政问题,最终作出决议:“满洲国对于所提供的一切业务都有获取报酬的权利。满洲国可以在邮政部门之间就邮政业务进行各种协商。”实际上伪满洲国邮政业务已得到了认可。

业务

满洲国邮政初期,其组织与业务管理制度仍沿袭中华邮政的作法。大同元年(1932)9月从日本调入部分日本员工,充当管理人员和业务骨干。对邮政管理机构进行了调整,增加了邮政管理局、邮局和代办所及信柜等,修改了业务规程,开办了航空、贺年、军事邮件及国内小额汇款等新业务。

满洲国邮政初期,其组织与业务管理制度仍沿袭中华邮政的作法。大同元年(1932)9月从日本调入部分日本员工,充当管理人员和业务骨干。对邮政管理机构进行了调整,增加了邮政管理局、邮局和代办所及信柜等,修改了业务规程,开办了航空、贺年、军事邮件及国内小额汇款等新业务。

由于业务的发展,在原有奉天和哈尔滨两个邮务管理局的基础上,于1934年(康德元年)10月1日增设了新京邮政管理局,3个管理局掌握地方各邮局事务。1937年(康德四年)7月,将伪满交通部邮务司改为邮政总局,除掌管邮政、小包裹、储金、汇兑、转账、邮政生命保险等业务外,还掌管日本委托业务及对电信业务的监察。

1937年9月,伪满政府颁布《满洲国邮政生命保险法》实施细则,规定邮政生命保险实行国营,以交通部邮政总局所属全国邮政局为主体垄断经营,实际业务范围主要在东北。邮政生命保险是小额免验身体的简易生命保险,分终身保险、养老保险与立业保险3种。承保对象为普通劳动者,保险金额为伪满币50元以上、500元以下。

伪满建国后,日本在东北的邮政机构仍单独存在,归关东厅管辖。1937年12月,日本政府宣布撤消日本在满洲的治外法权,将南满铁路附属地的日本通信行政权进行了移交。长春市伪满的新京邮局和日本新京邮便局合并,改为“新京中央邮政局”,局长日本人金伯善助,在东北日满邮政始行统一领导。实际上所有的大权仍由日本人控制。至于旅顺、大连,日本早已视若本土,其邮政机构为日本递信省下属递信局管理,故不在移交之中。

消亡

日伪在东北的统治达14年之久,于1945年8月15日宣布无条件投降,于9月3月签了字,彻底结束了日伪在东北的残酷统治。原属伪满的新京、奉天、哈尔滨、锦州、牡丹江等邮区,以及原由日本窃据的大连邮政,均经我国派员接收,满洲国邮政及日本侵夺东北邮权的痛史,从此结束。

-

北汽昌河M50S国六版正式上市 6万元

2025-09-20 22:57:26 查看详情 -

北汽昌河M50S国六版正式上市 售45.99

2025-09-20 22:57:26 查看详情 -

e:PHEV上市 北斗星X5国六版正式上市

2025-09-20 22:57:26 查看详情 -

北斗星X5国六版正式上市 预售价70万元起

2025-09-20 22:57:26 查看详情 -

将于5月21日上市 北汽昌河M50S国六版正式上市

2025-09-20 22:57:26 查看详情 -

北斗星X5国六版正式上市 Pro将于4月10日正式上市

2025-09-20 22:57:26 查看详情 -

北斗星X5国六版正式上市 新款英菲尼迪QX50

2025-09-20 22:57:26 查看详情 -

标致车系将于今日上市 升级国六排放标准

2025-09-20 22:57:26 查看详情 -

北汽昌河M50S国六版正式上市 广汽新能源Aion

2025-09-20 22:57:26 查看详情 -

北斗星X5国六版正式上市 吉利缤越PRO将在4月10日发布

2025-09-20 22:57:26 查看详情

求购

求购