- 副溶血性弧菌

副溶血性弧菌

基本内容

副溶血性弧菌(Vibrio Parahemolyticus)是一种嗜盐性细菌。副溶血性弧菌食物中毒,是进食含有该菌的食物所致,主要来自海产品 副溶血性弧菌,如墨鱼、海鱼、海虾、海蟹、海蜇,以及含盐分较高的腌制食品,如咸菜、腌肉等。本菌存活能力强,在抹布和砧板上能生存1个月以上,海水中可存活47天。临床上以急性起病、腹痛、呕吐、腹泻及水样便为主要症状。本病多在夏秋季发生于沿海地区,常造成集体发病。近年来由于海鲜空运,内地城市病例也渐增多。 副溶血弧菌系弧菌科弧菌属,革兰染色阴性,为多形态杆菌或稍弯曲弧菌。本菌嗜盐畏酸。最适宜的培养基:温度为37℃,含盐3%一3.5%,pH值为7.4—8.5。本菌对酸较敏感,当pH6以下即不能生长,在普通食醋中l一3min即死亡。在3%一3.5%含盐水中繁殖迅速,每8~9min为一周期。对高温抵抗力小,50℃ 20 min;65℃ 5 min 或80℃ 1 min 即可被杀死。本菌对常用消毒剂抵抗力很弱,可被低浓度的酚和煤酚皂溶液杀灭。

副溶血性弧菌,如墨鱼、海鱼、海虾、海蟹、海蜇,以及含盐分较高的腌制食品,如咸菜、腌肉等。本菌存活能力强,在抹布和砧板上能生存1个月以上,海水中可存活47天。临床上以急性起病、腹痛、呕吐、腹泻及水样便为主要症状。本病多在夏秋季发生于沿海地区,常造成集体发病。近年来由于海鲜空运,内地城市病例也渐增多。 副溶血弧菌系弧菌科弧菌属,革兰染色阴性,为多形态杆菌或稍弯曲弧菌。本菌嗜盐畏酸。最适宜的培养基:温度为37℃,含盐3%一3.5%,pH值为7.4—8.5。本菌对酸较敏感,当pH6以下即不能生长,在普通食醋中l一3min即死亡。在3%一3.5%含盐水中繁殖迅速,每8~9min为一周期。对高温抵抗力小,50℃ 20 min;65℃ 5 min 或80℃ 1 min 即可被杀死。本菌对常用消毒剂抵抗力很弱,可被低浓度的酚和煤酚皂溶液杀灭。

动物性食品应煮熟煮透再吃;隔餐的剩菜食前应充分加热;防止生熟食物操作时交叉污染;海产品宜用饱和盐水浸渍保藏(并可加醋调味杀菌),食前用冷开水反复冲洗。

生物学特性

(1)形态染色: 革兰阴性菌,随培养基不同菌体形态差异较大,有卵圆形、棒状、球杆状、梨状、弧形等多种形态。两极浓染。菌体一端有单鞭毛,运动活泼。无芽胞、无 荚膜。

(2)培养特性:需氧,营养要求不高,在普通培养基中加入适量NaCl即能生长。NaCl最适浓度为35g/L,在无盐培养基中不生长。本菌不耐热,不耐冷,不耐酸,对常用消毒剂抵抗力弱。生长所需pH为7.0~9.5,最适pH为7.7.  副溶血性弧菌制得的药品

副溶血性弧菌制得的药品

在液体培养基表面形成菌膜。

在35g/L NaCl琼脂平板上呈蔓延生长,菌落边缘不整齐,凸起、光滑湿润,不透明;

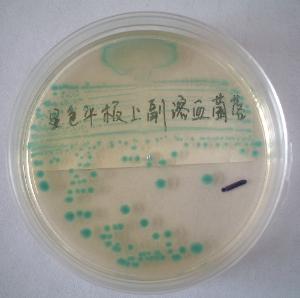

在副溶血性弧菌专用选择培养基上形成1~2.5mm,稍隆起、混浊、无粘性、绿色菌落;

在SS平板上不生长或长出1~2mm扁平无色半透明的菌落,不易挑起,挑起时呈粘丝状医学教`育网搜集整理。

在羊血琼脂平板上,形成2~3mm、圆形、隆起、湿润、灰白色菌落,某些菌株可形成β溶血或α溶血。

在TCBS琼脂上不发酵蔗糖,菌落绿色。(与霍乱弧菌相区别)

(3)生化反应:本菌在30g/L NaCl和 70g/L NaCl培养基中生长,在无盐或100g/L NaCl培养基中不生长。神奈川试验是致病菌株能使人或兔红细胞发生溶血,对马红细胞不溶血,称神奈川试验阳性。

微生物学检验

1)标本采集:主要是患者的 粪便、可疑食物、炊事用具的 洗涤液等医学教`育网搜集整理。

2)检验方法及鉴定:①增菌培养:取标本0.5~1ml接种40g/L NaCl蛋白胨水中,37℃培养,若有本菌存在, 平板显色观察副溶血性弧菌一般数小时即出现明显混浊,即可分离培养;②分离培养:将标本或增菌培养物接种副溶血弧菌选择培养基35℃培养18~24h观察结果。菌落湿润、混浊无粘性,呈绿色;③鉴定:根据其形态、染色、多形性、活泼动力等特点,以及在选择培养基上的菌落特征,结合氧化酶试验阳性,在KIA上K/A,H2S(-)。在MIU上“++-”。以及嗜盐试验和血清学分型可作初步鉴定。

平板显色观察副溶血性弧菌一般数小时即出现明显混浊,即可分离培养;②分离培养:将标本或增菌培养物接种副溶血弧菌选择培养基35℃培养18~24h观察结果。菌落湿润、混浊无粘性,呈绿色;③鉴定:根据其形态、染色、多形性、活泼动力等特点,以及在选择培养基上的菌落特征,结合氧化酶试验阳性,在KIA上K/A,H2S(-)。在MIU上“++-”。以及嗜盐试验和血清学分型可作初步鉴定。

最后鉴定,必要时作进一步生化试验及毒力试验。

临床意义

致病因子有粘附因子(主要为 菌毛)、毒素(如耐热性 溶血素)。所致疾病为 食物中毒及 急性胃肠炎,常为被污染的海产品及盐 腌制品所引起,此菌尚可引起浅表创伤感染、败血症等。

-

尿道口出现结节状或红色的出血性肿物

2025-11-02 13:35:35 查看详情 -

自体免疫性溶血性贫血

2025-11-02 13:35:35 查看详情 -

药物相关性免疫性溶血性贫血

2025-11-02 13:35:35 查看详情 -

药物诱发的溶血性贫血

2025-11-02 13:35:35 查看详情

求购

求购