- 海派服饰

海派服饰

由来

上海服饰风格的形成大约始于 十九世纪中叶,即

上海开埠之初。其后,经过几番演进,终为国人所瞩目,并赢得“海派服饰”的美称。

清代中期,中国南方的消费中心在苏州、杭州及广州等处,上海尚未脱颖而出。自1860年清政府在上海派驻“ 南洋通商大臣”起,上海很快取代广州成为中国最大的对外商业中心。其后,随着西方文化和外国资本的蜂拥而入,随着民族工商业的形成壮大和市政交通的迅速发展,上海成了百年间 中国近代化程度最高的城市及全国经济、贸易、 金融中心。至同治光绪年间,上海服饰已形成奢华、繁杂、精致的特点,并成为国内公认的 流行服饰的中心,其声势远远领先于全国各地并左右 中国服饰时尚的变化。

清代中期,中国南方的消费中心在苏州、杭州及广州等处,上海尚未脱颖而出。自1860年清政府在上海派驻“ 南洋通商大臣”起,上海很快取代广州成为中国最大的对外商业中心。其后,随着西方文化和外国资本的蜂拥而入,随着民族工商业的形成壮大和市政交通的迅速发展,上海成了百年间 中国近代化程度最高的城市及全国经济、贸易、 金融中心。至同治光绪年间,上海服饰已形成奢华、繁杂、精致的特点,并成为国内公认的 流行服饰的中心,其声势远远领先于全国各地并左右 中国服饰时尚的变化。

发展

与巴黎同步的流行风

本世纪二十年代后期至四十年代,是海派服饰的一个辉煌时期。作为当时远东最大的城市,海派服饰主要是受欧美时尚的引导。在此期间,巴黎当季的时新服饰仅三四个月后就会输入到上海来,加之上海人的巧手改良,上海时兴服装形成了既与巴黎同步又有独到风格的海派服饰 流行时尚。作为全国的服饰中心,各地都以上海的流行趋向为楷模,一衣一扣,一鞋一袜,四方仿效。

至于男子平常所穿的服饰,少数达官贵族及知识分子穿西装、 中山装和 学生装,也有如鲁讯、 郁达夫等人士偏爱中装。普通人更多的则是 长袍马褂,或外加 坎肩。北伐以后,很多男子改穿中山装,夏用白色,予人清爽洁净之感,其余三季则以黑色为主。

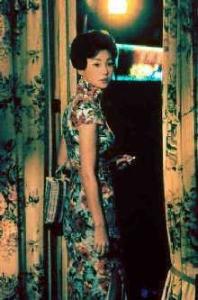

女性时装越来越趋于刻意展示女性玲珑有致的曲线和美妙的身材,当时的时髦女装主要有三类: 旗袍,以西式外套为主的时装,西式裙装。二十年代中晚期,使用西式服饰的时髦女子越来越多,西式 连衣裙成为一些时髦女性的 夏季时装。西式晨服、跳舞服也常有所见。 上衣下裙的传统服饰趋少。与此同时,旗袍开始流行, 廓形较平直,装饰风格趋于华美精细。三十年代是上海女装最

为华美繁盛的时期。旗袍作为主要流行女装已取代上衣下裙成为最常用的时装。其式样变化多,领、袖、襟随 衣摆线变化呈现不同的外观风格,对 细节刻画大为重视,质地做工考究。完全西式的服装穿用者多为 欧化时髦女性,但这种形式并不是流行的主流。松沪抗战后,女装时尚趋于简朴。四十年代正值抗战时期,大多数市民的着装变得简朴,即使是富裕阶层也因战争的气氛而无心作奢侈的 妆扮。抗战胜利后,女装流行再度繁盛, 西式服装特别是美式时装在时髦女性中有一定的市场,完全采用西式结构的 改良旗袍的穿着者日趋增多。自三十年代以后,也有上海时髦女性穿男装风格的西装、长裤,四十年代后期还有时髦女士穿男式 茄克的。西式大衣、 裘皮大衣一直很流行。

在此期间,从欧美进口的纺织品,如英国的 法兰绒、人字呢、女式呢、条格 毛织物和美国的“ 花旗布”( 平布),深受欢迎并对国内面料起到样板和引导的作用。纺织印染机械的广泛使用,新型化学染料的传入,西方 艺术流派对 纹样的影响,使国产纺织品呈现出一派新面貌: 古香缎、 织锦缎等丝绸新品种常用于流行女装; 软缎、 纺绸、 绉纱、绒类使用普遍; 印花布色谱更广并广泛被用于时装;单色织物所占比例越来越大,如 阴丹士林布(用化学染料染成的一种蓝色棉布)曾普遍用于旗袍;国产 呢绒也是时髦女装的常用面料,其外观与欧洲进口的毛织物外观相差无几; 针织品开始进入时装的行列;抗战初,在上海时髦女性中还一度流行过用国产本白或毛蓝棉布(又称“ 爱国布”)做成的旗袍;条格织物在三十年代尤为时髦; 染织纹样有简化的趋势,除传统内容外还出现了西方 艺术风格如“迪考艺术”的纹样;色彩流行时常翻新,配色以高雅和谐为时尚。

本世纪二十年代后期至四十年代,是海派服饰的一个辉煌时期。作为当时远东最大的城市,海派服饰主要是受欧美时尚的引导。在此期间,巴黎当季的时新服饰仅三四个月后就会输入到上海来,加之上海人的巧手改良,上海时兴服装形成了既与巴黎同步又有独到风格的海派服饰 流行时尚。作为全国的服饰中心,各地都以上海的流行趋向为楷模,一衣一扣,一鞋一袜,四方仿效。

至于男子平常所穿的服饰,少数达官贵族及知识分子穿西装、 中山装和 学生装,也有如鲁讯、 郁达夫等人士偏爱中装。普通人更多的则是 长袍马褂,或外加 坎肩。北伐以后,很多男子改穿中山装,夏用白色,予人清爽洁净之感,其余三季则以黑色为主。

女性时装越来越趋于刻意展示女性玲珑有致的曲线和美妙的身材,当时的时髦女装主要有三类: 旗袍,以西式外套为主的时装,西式裙装。二十年代中晚期,使用西式服饰的时髦女子越来越多,西式 连衣裙成为一些时髦女性的 夏季时装。西式晨服、跳舞服也常有所见。 上衣下裙的传统服饰趋少。与此同时,旗袍开始流行, 廓形较平直,装饰风格趋于华美精细。三十年代是上海女装最

为华美繁盛的时期。旗袍作为主要流行女装已取代上衣下裙成为最常用的时装。其式样变化多,领、袖、襟随 衣摆线变化呈现不同的外观风格,对 细节刻画大为重视,质地做工考究。完全西式的服装穿用者多为 欧化时髦女性,但这种形式并不是流行的主流。松沪抗战后,女装时尚趋于简朴。四十年代正值抗战时期,大多数市民的着装变得简朴,即使是富裕阶层也因战争的气氛而无心作奢侈的 妆扮。抗战胜利后,女装流行再度繁盛, 西式服装特别是美式时装在时髦女性中有一定的市场,完全采用西式结构的 改良旗袍的穿着者日趋增多。自三十年代以后,也有上海时髦女性穿男装风格的西装、长裤,四十年代后期还有时髦女士穿男式 茄克的。西式大衣、 裘皮大衣一直很流行。

在此期间,从欧美进口的纺织品,如英国的 法兰绒、人字呢、女式呢、条格 毛织物和美国的“ 花旗布”( 平布),深受欢迎并对国内面料起到样板和引导的作用。纺织印染机械的广泛使用,新型化学染料的传入,西方 艺术流派对 纹样的影响,使国产纺织品呈现出一派新面貌: 古香缎、 织锦缎等丝绸新品种常用于流行女装; 软缎、 纺绸、 绉纱、绒类使用普遍; 印花布色谱更广并广泛被用于时装;单色织物所占比例越来越大,如 阴丹士林布(用化学染料染成的一种蓝色棉布)曾普遍用于旗袍;国产 呢绒也是时髦女装的常用面料,其外观与欧洲进口的毛织物外观相差无几; 针织品开始进入时装的行列;抗战初,在上海时髦女性中还一度流行过用国产本白或毛蓝棉布(又称“ 爱国布”)做成的旗袍;条格织物在三十年代尤为时髦; 染织纹样有简化的趋势,除传统内容外还出现了西方 艺术风格如“迪考艺术”的纹样;色彩流行时常翻新,配色以高雅和谐为时尚。

|

|

相关百科

-

宏亿达汽车价格怎么样啊 陕西宏亿达服饰贸易有限公司怎么样?

2025-09-23 06:08:29 查看详情 -

宁波国际服装服饰博览会

2025-09-23 06:08:29 查看详情 -

山东赛雅服饰有限公司

2025-09-23 06:08:29 查看详情

求购

求购