- 叶绿素

叶绿素

基本简介

叶绿素是植物进行光合作用的主要色素,是一类含脂的色素家族,位于类囊体膜。叶绿素吸收大部分的红光和紫光但反射绿光,所以叶绿素呈现绿色,它在光合作用的光吸收中起核心作用。叶绿素为镁卟啉化合物,包括叶绿素a、b、c、d、f以及原叶绿素和细菌叶绿素等。叶绿素不很稳定,光、酸、碱、氧、氧化剂等都会使其分解。酸性条件下,叶绿素分子很容易失去卟啉环中的镁成为去镁叶绿素。叶绿素有造血、提供维生素、解毒、抗病等多种用途。

分类

叶绿素家族(6)叶绿素分为叶绿素a、叶绿素b、叶绿素c、叶绿素d、叶绿素f、原叶绿素和细菌叶绿素等。

叶绿素家族(6)叶绿素分为叶绿素a、叶绿素b、叶绿素c、叶绿素d、叶绿素f、原叶绿素和细菌叶绿素等。

| 叶绿素名称 | 存在场所 | 最大吸收光带 |

| 叶绿素a | 所有绿色植物中 | 红光和蓝紫光 |

| 叶绿素b | 高等植物、绿藻、眼虫藻、管藻 | 红光和蓝紫光 |

| 叶绿素c | 硅藻、甲藻、褐藻、鹿角藻、隐藻 | 红光和蓝紫光 |

| 叶绿素d | 红藻、蓝藻 | 红光和蓝紫光 |

| 叶绿素f | 细菌 | 非可见光(红外波段) |

| 原叶绿素 | 黄化植物(幼苗期) | 近于红光和蓝紫光 |

| 细菌叶绿素 | 紫色细菌 | 红光和蓝紫光 |

叶绿素的发现

| 叶绿素名称 | 存在场所 | 最大吸收光带 |

| 叶绿素a | 所有绿色植物中 | 红光和蓝紫光 |

| 叶绿素b | 高等植物、绿藻、眼虫藻、管藻 | 红光和蓝紫光 |

| 叶绿素c | 硅藻、甲藻、褐藻、鹿角藻、隐藻 | 红光和蓝紫光 |

| 叶绿素d | 红藻、蓝藻 | 红光和蓝紫光 |

| 叶绿素f | 细菌 | 非可见光(红外波段) |

| 原叶绿素 | 黄化植物(幼苗期) | 近于红光和蓝紫光 |

| 细菌叶绿素 | 紫色细菌 | 红光和蓝紫光 |

性质结构

德国化学家韦尔斯泰特,在20世纪初,采用了当时最先进的色层分离法来提取绿叶中的物质。经过10年的艰苦努力,韦尔斯泰特用成吨的绿叶,终于捕捉到了叶中的神秘物质——叶绿素,正是因为叶绿素在植物体内所起到的奇特作用,才使我们人类得以生存。由于成功地提取了叶绿素,1915年,韦尔斯泰特荣获了诺贝尔化学奖。

化学结构

化学性质

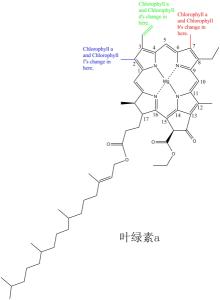

叶绿素a叶绿素分子结构19世纪初,俄国化学家、色层分析法创始人M.C.茨韦特用吸附色层分析法证明高等植物叶子中的叶绿素有两种成分。德国H.菲舍尔等经过多年的努力,弄清了叶绿素的复杂的化学结构。1960年美国R.B.伍德沃德领导的实验室合成了叶绿素a。至此,叶绿素的分子结构得到定论。

叶绿素a叶绿素分子结构19世纪初,俄国化学家、色层分析法创始人M.C.茨韦特用吸附色层分析法证明高等植物叶子中的叶绿素有两种成分。德国H.菲舍尔等经过多年的努力,弄清了叶绿素的复杂的化学结构。1960年美国R.B.伍德沃德领导的实验室合成了叶绿素a。至此,叶绿素的分子结构得到定论。

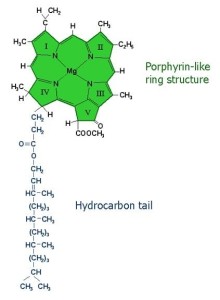

叶绿素分子是由两部分组成的:核心部分是一个卟啉环(porphyrin ring),其功能是光吸收;另一部分是一个很长的脂肪烃侧链,称为叶绿醇(phytol),叶绿素用这种侧链插入到类囊体膜。与含铁的血红素基团不同的是,叶绿素卟啉环中含有一个镁原子。叶绿素分子通过卟啉环中单键和双键的改变来吸收可见光。各种叶绿素之间的结构差别很小。如叶绿素a和b仅在吡咯环Ⅱ上的附加基团上有差异:前者是甲基,后者是甲醛基。细菌叶绿素和叶绿素a不同处也只在于卟啉环Ⅰ上的乙烯基换成酮基和环Ⅱ上的一对双键被氢化。

光合作用

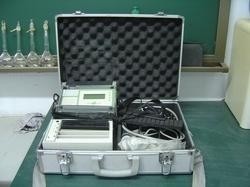

叶绿素荧光仪高等植物叶绿体中的叶绿素主要有叶绿素a和叶绿素b 两种。它们不溶于水,而溶于有机溶剂,如乙醇、丙酮、乙醚、氯仿等。叶绿素a分子式:C55H72O5N4Mg;叶绿素 b分子式:C55H70O6N4Mg。在颜色上,叶绿素a 呈蓝绿色,而叶绿素b 呈黄绿色。按化学性质来说,叶绿素是叶绿酸的酯,能发生皂化反应。叶绿酸是双羧酸,其中一个羧基被甲醇所酯化,另一个被叶醇所酯化。

叶绿素荧光仪高等植物叶绿体中的叶绿素主要有叶绿素a和叶绿素b 两种。它们不溶于水,而溶于有机溶剂,如乙醇、丙酮、乙醚、氯仿等。叶绿素a分子式:C55H72O5N4Mg;叶绿素 b分子式:C55H70O6N4Mg。在颜色上,叶绿素a 呈蓝绿色,而叶绿素b 呈黄绿色。按化学性质来说,叶绿素是叶绿酸的酯,能发生皂化反应。叶绿酸是双羧酸,其中一个羧基被甲醇所酯化,另一个被叶醇所酯化。

叶绿素分子含有一个卟啉环的“头部”和一个叶绿醇的“尾巴”。镁原子居于卟啉环的中央,偏向于带正电荷,与其相联的氮原子则偏向于带负电荷,因而卟啉具有极性,是亲水的,可以与蛋白质结合。叶醇是由四个异戊二烯单位组成的双萜,是一个亲脂的脂肪链,它决定了叶绿素的脂溶性。叶绿素不参与氢的传递或氢的氧化还原,而仅以电子传递(即电子得失引起的氧化还原)及共轭传递(直接能量传递)的方式参与能量的传递。

卟啉环中的镁原子可被氢离子、铜离子、锌离子所置换。用酸处理叶片,氢离子易进入叶绿体,置换镁原子形成去镁叶绿素,使叶片呈褐色。去镁叶绿素易再与铜离子结合,形成铜代叶绿素,颜色比原来更稳定。人们常根据这一原理用醋酸铜处理来保存绿色植物标本。叶绿醇是亲脂的脂肪族链,由于它的存在而决定了叶绿素分子的脂溶性,使之溶于丙酮、酒精、乙醚等有机溶剂中。由于在结构上的差别,叶绿素a呈蓝绿色,b呈黄绿色。在光下易被氧化而退色。叶绿素是双羧酸的酯,与碱发生皂化反应。

叶绿素不很稳定,光、酸、碱、氧、氧化剂等都会使其分解。酸性条件下,叶绿素分子很容易失去卟啉环中的镁成为去镁叶绿素。叶绿素溶液能进行部分类似光合作用的反应,在光下使某些化合物氧化或还原。人工制备的叶绿素膜在光下能产生光电位和光电流,也能催化某些氧化还原反应。[3]

磷光现象

落叶光合作用是指绿色植物通过叶绿体,把光能用二氧化碳和水转化成化学能,储存在有机物中,并且释放出氧的过程。光合作用的第一步是光能被叶绿素吸收并将叶绿素离子化。产生的化学能被暂时储存在三磷酸腺苷(ATP)中,并最终将二氧化碳和水转化为碳水化合物和氧气。

落叶光合作用是指绿色植物通过叶绿体,把光能用二氧化碳和水转化成化学能,储存在有机物中,并且释放出氧的过程。光合作用的第一步是光能被叶绿素吸收并将叶绿素离子化。产生的化学能被暂时储存在三磷酸腺苷(ATP)中,并最终将二氧化碳和水转化为碳水化合物和氧气。

1864年,德国科学家萨克斯做了这样一个实验:把绿色叶片放在暗处几小时,目的是让叶片中的营养物质消耗掉。然后把这个叶片一半曝光,另一半遮光。过一段时间后,用碘蒸气处理叶片,发现遮光的那一半叶片没有发生颜色变化,曝光的那一半叶片则呈深蓝色。这一实验成功地证明了绿色叶片在光合作用中产生了淀粉。

1880年,德国科学家恩吉尔曼用水绵进行了光合作用的实验:把载有水绵和好氧细菌的临时装片放在没有空气并且是黑暗的环境里,然后用极细的光束照射水绵。通过显微镜观察发现,好氧细菌只集中在叶绿体被光束照射到的部位附近;如果上述临时装片完全暴露在光下,好氧细菌则集中在叶绿体所有受光部位的周围。恩吉尔曼的实验证明:氧是由叶绿体释放出来的,叶绿体是绿色植物进行光合作用的场所。

将一片脱去淀粉的紫罗兰叶片放在阳光下数小时之后用碘试剂检测,可以发现只有叶片上绿色的区域变色而白色区域没有,也就是说只有绿色区域有淀粉存在。这显示了光合作用在缺乏叶绿素的情况下无法进行,叶绿素存在是光合作用的必要条件。[4]

合成代谢

叶绿素的可见光波段的吸收光谱,在蓝光和红光处各有一显著的吸收峰。吸收峰的位置和消光值的大小随叶绿素种类不同而有所不同。叶绿素a最大的吸收光的波长在420-663nm,叶绿素b 的最大吸收波长范围在460-645nm。当叶绿素分子位于叶绿体膜上时,由于叶绿素与膜蛋白的相互作用,会使光吸收的特性稍有改变。

叶绿素的酒精溶液在透射光下为翠绿色,而在反射光下为棕红色。

叶绿素的荧光现象这个红光就是叶绿素受光激发后发射的荧光。这个现象就是荧光现象。其主要原理是由于叶绿素有两个不同的吸收峰。叶绿素吸收光的能力极强,如果把叶绿素的丙酮提取液放在光源与分光镜之间,可以看到光谱中有些波长的光被吸收了。因此,在光谱上就出现了黑线或暗带,这种光谱叫吸收光谱。叶绿素吸收光谱的最强区域有两个:一个是在波长为640nm-660nm的红光部分,另一个在波长为430nm-450nm的蓝紫光部分。对其他光吸收较少,其中对绿光吸收最少,由于叶绿素吸收绿光最少,所以叶绿素的溶液呈绿色。叶绿素的丙酮提取液在透射光下是翠绿色的,而在反射光下是棕红色的。 叶绿素溶液的荧光可达吸收光的10%左右。而鲜叶的荧光程度较低,指占其吸收光的0.1%-1%左右。

叶绿素的荧光现象这个红光就是叶绿素受光激发后发射的荧光。这个现象就是荧光现象。其主要原理是由于叶绿素有两个不同的吸收峰。叶绿素吸收光的能力极强,如果把叶绿素的丙酮提取液放在光源与分光镜之间,可以看到光谱中有些波长的光被吸收了。因此,在光谱上就出现了黑线或暗带,这种光谱叫吸收光谱。叶绿素吸收光谱的最强区域有两个:一个是在波长为640nm-660nm的红光部分,另一个在波长为430nm-450nm的蓝紫光部分。对其他光吸收较少,其中对绿光吸收最少,由于叶绿素吸收绿光最少,所以叶绿素的溶液呈绿色。叶绿素的丙酮提取液在透射光下是翠绿色的,而在反射光下是棕红色的。 叶绿素溶液的荧光可达吸收光的10%左右。而鲜叶的荧光程度较低,指占其吸收光的0.1%-1%左右。

荧光效应在植物生理学中有广泛的应用。用这个效应可以研究植物的抗逆生理。因为在逆境下,植物的叶绿素会发生变换,研究其荧光,可以作为植物受逆境胁迫程度的指标。另外,还有一个磷光效应。就是当荧光出现后,立即中断光源,用灵敏的光学仪器还可在短时间内看到微弱红光,这就是磷光。[5]

提取分离

绿叶叶绿素a的生物合成途径,是由琥珀酰辅酶A和甘氨酸缩合成δ-氨基乙酰丙酸,两个δ-氨基乙酰丙酸缩合成吡咯衍生物胆色素原,然后再由4个胆色素原聚合成一个卟啉环──原卟啉Ⅳ,原卟啉Ⅳ是形成叶绿素和亚铁血红素的共同前体,与亚铁结合就成亚铁血红素,与镁结合就成镁原卟啉。镁原卟啉再接受一个甲基,经环化后成为具有第Ⅴ环的原脱植醇基叶绿素,后者经光还原、酯化等步骤而形成叶绿素a。

绿叶叶绿素a的生物合成途径,是由琥珀酰辅酶A和甘氨酸缩合成δ-氨基乙酰丙酸,两个δ-氨基乙酰丙酸缩合成吡咯衍生物胆色素原,然后再由4个胆色素原聚合成一个卟啉环──原卟啉Ⅳ,原卟啉Ⅳ是形成叶绿素和亚铁血红素的共同前体,与亚铁结合就成亚铁血红素,与镁结合就成镁原卟啉。镁原卟啉再接受一个甲基,经环化后成为具有第Ⅴ环的原脱植醇基叶绿素,后者经光还原、酯化等步骤而形成叶绿素a。

落叶

叶绿素在活体内也和其他物质一样处于不断更新状态。它被叶绿素酶分解,或经光氧化而漂白。深秋时许多树种叶片呈美丽的红色,就是因为这时叶绿素降解速度大于合成速度,含量下降,原来被叶绿素所掩盖的类胡萝卜素、花色素的颜色显示出来的缘故。叶绿素含N,Mg,类胡萝卜素不含N,Mg。

在植物衰老和储藏过程中,酶能引起叶绿素的分解破坏。这种酶促变化可分为直接作用和间接作用两类。直接以叶绿素为底物的只有叶绿素酶,催化叶绿素中植醇酯键水解而产生脱植醇叶绿素。脱镁叶绿素也是它的底物,产物是水溶性的脱镁脱植叶绿素,它是橄榄绿色的。叶绿素酶的最适温度为60-82℃,100℃时完全失活。起间接作用的有蛋白酶、酯酶、脂氧合酶、过氧化物酶、果胶酯酶等。蛋白酶和酯酶通过分解叶绿素蛋白质复合体,使叶绿素失去保护而更易遭到破坏。脂氧合酶和过氧化物酶可催化相应的底物氧化,其间产生的物质会引起叶绿素的氧化分解。果胶酯酶的作用是将果胶水解为果胶酸,从而提高了质子浓度,使叶绿素脱镁而被破坏。

在活体绿色植物中,叶绿素既可发挥光合作用,又不会发生光分解。但在加工储藏过程中,叶绿素经常会受到光和氧气作用,被光解为一系列小分子物质而褪色。光解产物是乳酸、柠檬酸、琥珀酸、马来酸以及少量丙氨酸。因此,正确选择包装材料和方法以及适当使用抗氧化剂,以防止光氧化褪色。

提取

分离

叶绿素提取的准备工作是在一个半暗的房间里,室温保持在25℃。提取步骤如下:

(1) 取1000克新鲜的绿叶,在韦氏搅切器中粉碎。

(2)将粉碎的1000克绿叶放进加有少量的碳酸钙的丙酮中(温度20℃)进行萃取,直到过滤、清洗后的叶子碎片为无色。

(3)将过滤后的丙酮提取液放到盛有1升石油醚和100ml丙酮的漏斗中,然后轻轻地旋转,同时加放蒸馏水直到分层为止。水层的大部分丙酮和水溶杂质被丢弃,只剩石油醚溶液。

(4)将石油醚溶液用蒸馏水再次净化后,用含有石油醚和0.01克草酸的200ml80%的甲醇溶液清洗5次以上,最后得到黄绿色悬浮液。

(5)用无水硫酸钠对悬浮液进行干燥,并将其渗入到3cm厚的蔗糖粉末制成柱中,然后用石油醚清洗沉淀的色素去掉类胡萝卜素,使之只含有天然的叶绿素。

(6)含有天然叶绿素的蔗糖柱分两层,绿层有4-10mm的叶绿素b层,另一蓝层为2-6mm的叶绿素a层。

(7)将位于蓝层正中的部分(约占蓝层的一半) 放入醚中,对此悬浮液进行过滤、洗提,用蒸馏水清洗,用硫酸钠干燥,再用器皿进行过滤后,得到叶绿素a。

(8)将(6)中的绿层中间部分移出,迅速放入醚中过滤、洗提,制成叶绿素b醚溶液。

测定方法

色谱法是一种很好的分离纯化、鉴定有机化合物的重要方法,尤其是在微量分析中应用的更是广泛。果蔬中色素主要包括脂溶性的胡萝卜素、叶黄素、叶绿素和水溶性的花青素。在提取实验时,我们可以利用相似相溶的原理把水溶性的花青素滤掉,继而可以利用薄层色谱、柱色谱、高效液相色谱对胡萝卜素、叶黄素和叶绿素进行分离,由于这三种色素的极性依次减弱,可以适当地选择单一的有机溶剂或者不同配比的混合溶剂作为展开剂和洗脱剂,确定最佳的优化分离条件。

影响因子

叶绿素含量的测定方法主要有紫外分光光度法、荧光分析法、活体叶绿素仪法、光声光谱法和高效液相色谱法。不过目前应用最为广泛的还是分光光度法。

叶绿素提取液的吸收光谱表明:有两个强吸收峰,分别在红光区和蓝紫区,不同提取溶剂和原料所得的叶绿素溶液的吸收光谱比较相似。叶绿素a、叶绿素b的红区最大吸收峰分别在663nm、645nm附近,在蓝紫区分别为429nm、453nm附近。由于提取溶剂和原料不同,对叶绿素提取液进行光谱扫描后,所得的最大吸收值可能有较小范围的浮动。

高效液相色谱(HPLC)定量检测叶绿素含量准确率较高,效果很好。用甲醇和丙酮作为流动相,体积比为80:20时,同时在流动相中加入质量分数为0.1%的冰醋酸,流速为1.0mL/min。利用每一种色素的色谱峰面积进行定量,叶绿素a、叶绿素b的定量可通过外标法由工作曲线求得。[6]

光

叶绿素酶

在活体植物中,叶绿素得到了很好的保护,既可以发挥光合作用,又不会发生降解。但离体叶绿素对光照很敏感,光和氧气作用可导致叶绿素不可逆的分解。在自然条件或以胶态分子团存在的水溶液中,叶绿素在有氧的条件下,可进行光氧化而产生自由基,因此一些研究人员认为叶绿素的光氧化降解必需有氧分子参与,而且其降解速率随氧分子浓度的升高而加快。单线态氧和羟基自由基是叶绿素光化学反应的活性中间体,可与叶绿素吡咯链作用而进一步产生过氧自由基和其他自由基,最终可导致卟啉环和吡咯链的分解既而造成颜色的褪去。当然影响光氧化的因素有很多,比如体系中的水分、温度、光照时间、光照强度、光的波长范围等等,在这些影响因素中主要有光照时间、光照强度、光的波长范围、氧的浓度。目前在此方面的研究主要集中在自然光(复合光)对色素的影响,而且大多数研究不是很深人。对于单色光(不同波段的光)对叶绿素稳定性的影响研究方面的报道却较少。

温度

已有研究表明,叶绿素酶是一种糖蛋白。叶绿素酶催化叶绿素结构中的植醇键而水解生成脱植叶绿素,是叶绿素降解中的关键酶。叶绿素酶是以叶绿素作为底物的,它是一种酯酶。脱镁叶绿素也是叶绿素酶的底物,酶促反应的产物是脱镁脱植叶绿素。叶绿素酶的最适反应温度在60~80℃范围,实验证明,叶绿素酶在80℃以上其活性下降,100%时已完全失活。

pH值

一些研究表明,叶绿素提取液在不同受热温度下,其降解速率曲线有明显的拐点,叶绿素在80℃以下,降解速度较慢,90℃以上降解速度急剧加快。总体而言,随着温度的升高,叶绿素降解的速率是逐渐加快的,只是较低的温度下降解速率不明显。

氧气

体系的pH值是影响叶绿素稳定性的一个重要因子,叶绿素在中性和弱酸弱碱性条件下较稳定,相关研究表明:pH值在6~11之间叶绿素的保存率高达90%。但当体系的pH值下降到4时,叶绿素脱镁反应的速度比较明显,且随着酸性的增强,破坏性越大。

金属离子

大多数文献报道,叶绿素降解速率与氧气浓度呈正相关,也就是说随着氧气浓度的增大,整个提取液的体系褪绿现象越严重,即叶绿素的保存率越低。

词条图册

在酸性条件下,叶绿素分子卟啉环中的镁离子可被氢离子取代,生成黄褐色的脱镁叶绿素,脱镁叶绿素分子中的氢离子又可被其他金属离子如:铜、锌、钙离子取代,而生成相应的叶绿素金属离子络合物而恢复为绿色。实验表明,这种络合物对酸、光、氧、热等稳定性大大提高了,这些离子均能使叶绿素保存率提高,使叶绿素能够较长时间的保存,而且铜离子的效果优于锌离子。尽管叶绿素铜络合物的色泽及其稳定性比锌络合物的好,但铜离子属于重金属离子,毒害性较大,所以应该对其含量进行严格控制;而锌是人体必需的微量元素,因此,在绿色果蔬加工过程中,采用锌离子取代叶绿素分子中的镁离子,形成较稳定的叶绿素锌络合物,目前已经得到了产业化应用。[3][7]

收藏

收藏

-

BMW 上海车展:迸发的肾上腺素

2025-09-28 06:27:51 查看详情 -

BMW原厂制动盘/片全面优惠进行中 上海车展:迸发的肾上腺素

2025-09-28 06:27:51 查看详情

求购

求购