- 临江仙·给丁玲同志

临江仙·给丁玲同志

诗词原文

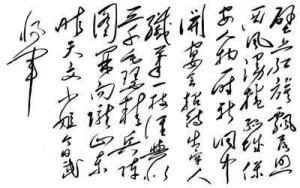

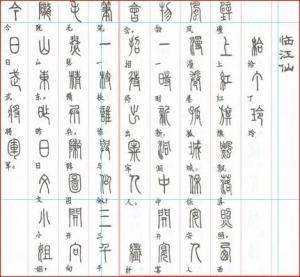

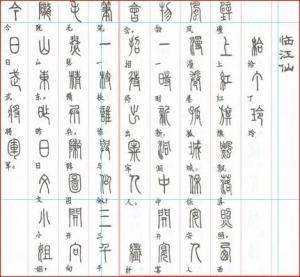

临江仙 给丁玲同志 作者:毛泽东 1936年12月 壁上红旗翻落照, 西风漫卷孤城。 保安任务一时新。 洞中开宴会, 招待出牢人。 纤笔一枝谁与似? 三千毛瑟精兵。 阵图开向陇山东。 昨天文小姐, 今日武将军。

临江仙 给丁玲同志 作者:毛泽东 1936年12月 壁上红旗翻落照, 西风漫卷孤城。 保安任务一时新。 洞中开宴会, 招待出牢人。 纤笔一枝谁与似? 三千毛瑟精兵。 阵图开向陇山东。 昨天文小姐, 今日武将军。

注释译文

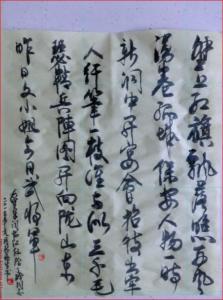

临江仙·给丁玲同志图册(4) (给丁玲同志)1936年夏,著名左翼女作家丁玲逃离被国民党囚禁三年多的南京,秘密经上海、北平、西安于11月来到陕北保安。中共中央宣传部在一孔大窑洞里开会欢迎他,中央领导人毛泽东、张闻天、周恩来等都出席。会后,毛泽东问丁玲打算做什么,她答“当红军”。她随后就到前方总政治部工作。作者因此写这首词送她。丁玲(1904——1986),原名蒋冰之,湖南临澧人。1932年参加中国共产党。 (保安)在陕西省西北部,当时是中共中央所在地,1936年改名志丹县。 (纤笔)细致描绘的笔,指丁玲的文笔。 (毛瑟)德国毛瑟工厂所制造的步枪和手枪。孙中山在1922年8月24日《与报界的谈话》中说:“常言谓:一枝笔胜于三千毛瑟枪。” (陇山)在陕西省陇县西北,延伸于陕甘边境。

临江仙·给丁玲同志图册(4) (给丁玲同志)1936年夏,著名左翼女作家丁玲逃离被国民党囚禁三年多的南京,秘密经上海、北平、西安于11月来到陕北保安。中共中央宣传部在一孔大窑洞里开会欢迎他,中央领导人毛泽东、张闻天、周恩来等都出席。会后,毛泽东问丁玲打算做什么,她答“当红军”。她随后就到前方总政治部工作。作者因此写这首词送她。丁玲(1904——1986),原名蒋冰之,湖南临澧人。1932年参加中国共产党。 (保安)在陕西省西北部,当时是中共中央所在地,1936年改名志丹县。 (纤笔)细致描绘的笔,指丁玲的文笔。 (毛瑟)德国毛瑟工厂所制造的步枪和手枪。孙中山在1922年8月24日《与报界的谈话》中说:“常言谓:一枝笔胜于三千毛瑟枪。” (陇山)在陕西省陇县西北,延伸于陕甘边境。

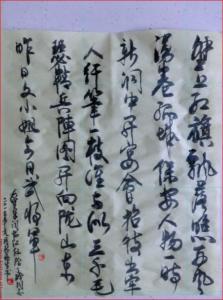

临江仙·给丁玲同志图册(4) 临江仙·给丁玲同志图册(4) |

临江仙·给丁玲同志图册(5) 临江仙·给丁玲同志图册(5) |

写作背景

临江仙·给丁玲同志图册(4) 临江仙·给丁玲同志图册(4) |

临江仙·给丁玲同志图册(5) 临江仙·给丁玲同志图册(5) |

诗词鉴赏

1936年夏天,著名左翼女作家丁玲从南京来到陕北保安。党中央在延安举行了热烈的欢迎宴会,会后毛泽东问丁玲今后打算做什么,她回答“当红军”。丁玲在保安仅仅住了12天,便到前方总政治部工作。毛泽东因此作了这首词。不久,毛泽东在给陇东前线聂荣臻将军的电报中,附上了这首词,因丁玲同志一直在前线,未能读到。次年春,丁玲陪同史沫特莱从前线回延安,会见了毛泽东,毛泽东抄录了这首词送给她。

赏析

整体把握 全词60字,毛泽东写于1936年。全词通过对宴会以及女作家丁玲投身革命的描写,热情地赞扬了她投笔从戎的胆略和勇气,从而表达了对文艺工作者的期望和鼓励。 全词情真意切,格调明快。 逐句分析 上阕是记述这次欢迎宴会的,字里行间透露出作者对“出牢人”的赞许。“壁上红旗飘落照,西风漫卷孤城”描写了开宴会时的环境、时间。“孤城”指保安。“保安人物一时新”是指丁玲等刚到保安的同志。“洞中开宴会,招待出牢人。”点名了宴会的地点和宴请的对象。“出牢人”就是指丁玲,因为她在南京被国民党囚禁了3年多。 下阕对丁玲的过去与现在作了高度的评价。“纤笔一枝谁与似?三千毛瑟精兵”是对丁玲过去创作成就的高度赞扬。“毛瑟”是指德国毛瑟工厂所制造的步枪和手枪。孙中山在1922年8月24日《与报界的谈话》中说“常言谓:一支笔胜于三千毛瑟枪”毛泽东借用了这句话。“阵图开向陇山东”是指宴会后,丁玲随红军到了陇东前线。“昨日文小姐,今日武将军”,这是对丁玲今后选择的充分肯定和热情赞赏,言简意赅地表现了丁玲的这种转变。

词条图册

词分上、下两阕,通过对丁玲文武双全的形象描绘,表达了诗人对丁玲的欢迎和赞美之情。

上阕:写党中央在窑洞开欢迎会的情景。“壁上红旗飘落照,西风漫卷孤城。”城墙上的红旗在夕阳中随风飘舞,荒漠中的保安城任秋风劲吹。“红旗飘”与“西风漫卷”突出了陕北的地域特点与自然环境,突出了保安作为党中央所在地的特殊气氛,点明了洞中召开欢迎会的特定氛围。“保安人物一时新”,作为党中央所在地的保安,当时已经成为向往革命、追求光明的广大青年奔赴的地方,而丁玲是红军抵达陕北后,第一个来到苏区的知名作家。一个“新”字,表明保安的革命队伍增加了新的血液,壮大了革命力量,同时也表现了广大革命者焕然一新的精神面貌,由此引出上阕主旨:“洞中开宴会,招待出牢人。”欢迎丁玲的宴会是在窑洞里举行的,此时的丁玲刚刚脱离囹圄,来到革命根据地,为表示欢迎和庆贺,中央宣传部设宴款待她,毛泽东、张闻天、周恩来等领导同志也亲临会场。此次欢迎会,丁玲毕生难忘,她后来回忆说:“我第一次见到毛主席、周副主席等领导同志,就是在一间大窑洞里举行的欢迎我的晚会上。这是我有生以来,也是一生中最幸福最光荣的时刻吧。我是那么无所顾忌、欢乐满怀的第一次在那么多的领导同志面前讲话。我讲了在南京的一段生活,就像从远方回到家里的一个孩子,在向父亲母亲那么亲昵的喋喋不休的饶舌。”(《写在<到前线去>的前边》)

下阕:通过对丁玲从军的赞美,生动的刻画了英姿飒爽、文武双全的革命女战士形象,与上阕的人物“新”相对应。自古以来,我国就有花木兰、穆桂英等巾帼英雄驰骋沙场,为人称道,而丁玲与她们不同之处,就在于她是一位著名的女作家。诗人正是抓住了这一特点,既写她文笔的作用,又写她英武骁勇的一面。“纤笔一枝谁与似?三千毛瑟精兵。”精巧的笔谁能与之相比呢?正像三千名装备精良的士兵,同敌人展开不屈不挠的斗争。

这既是对文艺在革命斗争中作用的描写,又是对丁玲用一支纤笔宣传革命的高度评价。一问一答,避免了平铺直叙,给人以波澜起伏之感。用“纤笔一枝”对“三千毛瑟”,将女作家与装备精良的士兵作比,说明文艺在革命事业中的地位与作用。“阵图开向陇山东”,军事地图上的作战计划已开始实施,部队正向陇山以东开进。丁玲随红军前方总政治部此时正辗转于陕甘边境一带,写战争形势亦即写出了丁玲的行踪。“昨天文小姐,今日武将军”,过去温文尔雅的丁玲同志,以其优美的文笔著称于文坛,今天则投笔从戎,以其文弱之躯随军战斗,其胆略与勇气令人钦佩。“昨天”与“今日”、“小姐”与“将军”形成强烈的对比,使丁玲的英武形象跃然于纸上。

此词情真意切,自然明快。结构上以丁玲的行踪为序,写出了对她的欢迎、重视、信任和赞赏,脉络清晰,有条不紊,语言上口语入词,使人觉得朴实、平易、亲切、传神。对比方法的成功运用,突现了丁玲女中豪杰的形象,使词的思想内容与艺术特色有机结合。[1]

求购

求购