- 柏孜克里克石窟

柏孜克里克石窟

简介

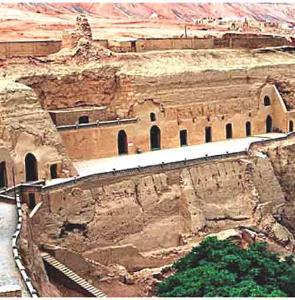

中国佛教石窟。柏孜克里克为维吾尔语,意为华丽装饰之所。又称柏孜克里克千佛洞。柏孜克里克石窟位于吐鲁番城东北45公里的火焰山木头沟中。最早开凿于公元5、6世纪吐鲁番地区的高昌王国时期,废弃 于13世纪末。唐代称寒戎寺,称北石窟寺为宁戎寺或宁戎窟寺。现存洞窟83个,其中有壁画的洞窟40余个,保存壁画面积约1200平方米,是新疆古代留存下来的著名佛教遗迹之一。唐代时9 世纪以后高昌回鹘时期,为回鹘王的家族寺院,现保存此时建造的洞窟最多,窟形也较大。石窟所在的吐鲁番地区,在古代地处交通要道。石窟窟形较多样。就其作用而言,有供作礼拜及瞻仰的支提窟,有供坐禅修行的毗诃罗 ,还有存放舍利盒的所谓影窟等纪念窟。洞窟分上下两层,南北长 500 米 。窟内泥塑 佛像已毁 。残存的壁画内容较丰富,有佛涅盘画、各种经变画,还有分别着回鹘族、蒙古族装束的供养人画像以及大面积的千佛画、图案装饰画等,色彩艳丽。

于13世纪末。唐代称寒戎寺,称北石窟寺为宁戎寺或宁戎窟寺。现存洞窟83个,其中有壁画的洞窟40余个,保存壁画面积约1200平方米,是新疆古代留存下来的著名佛教遗迹之一。唐代时9 世纪以后高昌回鹘时期,为回鹘王的家族寺院,现保存此时建造的洞窟最多,窟形也较大。石窟所在的吐鲁番地区,在古代地处交通要道。石窟窟形较多样。就其作用而言,有供作礼拜及瞻仰的支提窟,有供坐禅修行的毗诃罗 ,还有存放舍利盒的所谓影窟等纪念窟。洞窟分上下两层,南北长 500 米 。窟内泥塑 佛像已毁 。残存的壁画内容较丰富,有佛涅盘画、各种经变画,还有分别着回鹘族、蒙古族装束的供养人画像以及大面积的千佛画、图案装饰画等,色彩艳丽。

石窟高低错落地分布在火焰山中部一列断崖的山腰,四周荒山赤岭,寸草不生,但崖下一泓清泉,带来一片绿荫。大大小小的洞窟有的倚崖垒砌,有的利用崖壁凿成,有的洞窟凿好以后前部又用土坯砌筑。洞内佛像已荡然无存,只有一部分壁画历经自然和人为的种种劫难之后保存到现在。 壁画的内容主要是描绘释迦牟尼无数世前供养诸佛的誓愿图和经变画,以及众多的千佛像和供养人像等等,具有很高的艺术价值和研究价值。特别是这处石窟群中的许多洞窟都是回鹘高昌时期由当时信仰佛教的回鹘(维吾尔人的祖先)王公贵族捐资修的或者重新装修的,壁画不但反映了古代维吾尔人信奉佛教的盛况,也将他们的衣着服饰、屋宇、伎乐等等描绘了下来,为研究维吾尔族的历史文化提供了宝贵的实物资料。

石窟时代

柏孜克里克石窟群始凿于麴氏高昌国〔499-640年〕时期。其中18、29、48号洞窟属于这一时期。18号洞窟为中心柱式大型洞窟,是该窟群现存能看清壁画内内容最早的一洞窟,前室及甬道和隧道下部在回鹘高昌前期重新修绘,仅隧道上部和顶部完整地保存了早期壁画内容,即绘斗四式平基图案,侧壁绘着圆领通肩式袈裟的千佛,两手在腹前相握的手势有别,顶部和侧壁交界以写实的手法,仿木结构绘出檩、枋等形象逼真。

在历经了麴氏高昌王国的发展之后,柏致克里克在唐西州时期名叫“宁戎寺”,是新疆地区重要的佛寺中心,久负盛名。北庭大都护杨袭古曾重修寺院,从这一事实说明,柏孜克里克石窟在当时已发展成为西庭地区的一处佛教圣地。属于这时期的洞窟有16、17、25、27、31、42、69号窟。以上洞窟其中有相当一部分是十一世纪以后重新修绘的,这一时期壁画题材主要是发源于中原地区的大型经变画。盛唐的新画风进入了高昌石窟,将用线造型的艺术技巧推向高峰,画面线条简洁流畅,刚劲有力,寥寥数笔,形神兼备。

回鹘高昌国时期,宁戎寺成为王家寺院,历代高昌王大都在此建有洞窟。柏孜克里克石窟以回鹘高昌时期的遗存最为丰富,属于这一时期比较典型的洞窟有14、20、31、33、39、41、82等窟。壁画题材比以前更丰富,有诸佛,千资百态的各种菩萨像、大型经变画、说法图、千佛洞、供养菩萨行列,天龙八部、四大天王像、供养人和供养比丘像及各种装饰图案,并出现了反映释尊前生无数世诚心供佛,终于自身成佛的本生因缘故事,塑绘结合的“鹿野苑初转”以及密都诸题材。

洞窟形制

柏孜克里克千佛洞的洞窟形制,主要有中。灯柱式、长方形纵券顶式、方形穹庐项中堂带回廊式三种类型,其余大抵是由此派生或演变出来的。大型洞窟主要开凿修建于麴氏高昌和回鹘高昌强盛时期,可见窟形的大小与施主的身份、财力等有关外,还在一定程度上带有时代的烙印。

建筑工艺主要有在崖壁内凿出、在崖壁内凿出后加厚土坯、完全使用土坯在崖前券砌三种形式。早期洞窟都是在崖壁内凿出的,后来只用于小型洞窟。这是由于人们在实践中发现开凿出来的大型洞容易坍塌,故随之产生于使用土坯券砌加固的工艺,有的是整洞券砌,也有利用生坯券砌等形式的局部券砌。完全使用土坯在崖前券砌最早出现于唐西州或稍晚时期,流行于回骼高昌时期。遗址中出土过斗拱等许多木结构建筑物构件,经碳14测定距今约一千五百年,表明中原地区的木结构建筑工艺与当地传统的土建工艺在唐初的吐鲁番盆地融合为一种新建筑工艺而长期普遍使用,同时表明相致克里克千佛洞窟在当时应有着华丽的木结构建筑物。

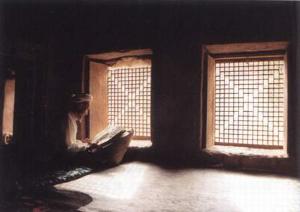

根据洞窟形制,其用途可分为(1)供人瞻仰的礼拜窟,这种窟所占柏孜克里克洞窟比例很大。(2)供出家增人静坐修行的禅窟。例如10号窟主室是一个在崖壁内凿出的大型长方形券顶窟,窟内一周凿出有八个小禅室,专供出家僧人修行坐禅。(3)供僧侣生活起居的住所称为增房,这种洞窟多有卧塌和烧火的壁炉和烟道等痕迹。(4)为纪念高僧建造的纪念窟。例如82、83号窟是十至十一世纪间为纪念著名高僧而建造的纪念窟,包括前、后二室;前室绘制壁画,后室存放着经火烧后的高僧残余骨烬。佛教称之为‘舍利”。

求购

求购