- 梅兰芳游美记

梅兰芳游美记

内容提要

几台戏,惹出美国男女多少如痴如醉情,却道“台词不懂心里懂”;一个人,走入华侨同胞几许思国思乡梦,真是“想见时难别亦难”。——梅兰芳1929年携带京剧赴美演出,成为中美两国文化交流值得钩沉的一段佳话。

作为此事从头到尾的“总编导”齐如山,描述了波折跌宕的全过程,也归真了彼时玉成好事的司徒雷登、黄恩施、李石曾、刘天华……无数中外名流。

齐先生女儿齐香笔录不苟,成就了这本洋溢学术价值和艺术趣味的文献。

风格细腻,情意绵厚,就是这本书。读来宛然啜饮陈酿的酒,掩后不禁吟哦久违的歌。

基本介绍

作者:齐如山 口述, 齐香 整理

ISBN:10位[7538275797] 13位[9787538275797]

出版社:辽宁教育出版社

出版日期:2005-10-1

定价:¥25.00 元

编辑推荐

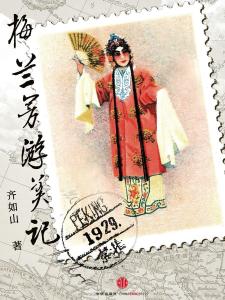

封面图注:1929年,梅兰芳赴美国演出“古装新戏”《汾河湾》(饰柳迎春)的剧照,《汾河湾》写唐代大将薛贵远征十八年回归故乡,与妻柳迎春重逢在思念与误会交织中的故事,悱侧动人。该剧突破了传统正工青衣重唱功不重身段的局限,是梅兰芳京剧旦脚表演艺术以歌舞为主之重大革新的代表作。

作者简介

齐如山(1875—1962)名宗康,字如山,以字行。河北高阳人。戏曲理论家。早岁肄业北京同文馆。1900年八国联军侵华后经商,其后三游欧陆,涉猎外国戏剧。归国后致力于戏曲工作。1912年有北京经常为梅兰芳的表演及剧本提出修改意见。

目录

序

第一卷

第一章 游美的动机

第二章 欧美人的士认知梅兰芳的由来

第三章 欧美人士看中国剧的由来

第四章 梅兰芳与外宾的酬措

第五章 款项的筹措

第六章 事前的定传

第七章 事前的接洽

第八章 宣传品的筹备编译及印刷

第九章 戏剧图案的编纂

第十章 剧本的选择及编制

第十一章 戏剧的排练

第十二章 人员的排练

第十三章 行头乐器和物件的筹备

第十四章 布置剧场的筹备

第十五章 各界的提倡

第二卷

第一章 旅行及居住的情形

第二章 到美国后的布置

第三章 剧场的布置

第四章 演剧的方法和地点

第五章 美国人士对于中剧和梅君欢迎之点

第六章 中国剧的优点何在

第七章 以后应追求剧中旧有的优点

第三卷

第一章 交通界的优待

第二章 政界的欢迎和提倡

第三章 绅商的欢迎

第四章 学界的欢迎和赞助

第五章 社会民众的欢迎

第四卷

第一章 新闻界的赞助

第二章 剧界的赞助

第三章 艺术界的欢迎

第四章 观客的情形

第五章 侨胞的赞助

附录

谈西洋剧之用电光

观达佩乐女士独角戏记

梅兰芳接受博士学位记详

飞来福别庄小住记

加大里那岛游记

编后记

书摘

书摘

“正脚做戏虽用心,但配脚的精神太散漫”

这自然是配脚的大毛病,但并不是戏剧的规矩。按旧规矩——其实现在

的规矩也未尝不是如此,不过一般人都不遵守就是了——无论什么脚一出台

,便要用全副的精神来表演,就是扮一个毫没关系的老家人,也要处处聚精

会神的揣摩老家人的神情,发挥出来。比如《玉堂春》会审一场,苏三固然

应见景生情,对前事的回忆,要有各种做功,要表演出各种神气;但是按察

和藩臬两司听着都要现出各人不同的态度,肖神气的问话,苏三方能把心情

表现出来。若那三个人莫不相关的混过去,就是苏三想做喜惊惧的神气,也

没法儿做了。再如《三击掌》一戏,王允与宝钏斗气的时候,也须家院与丫

环一齐上前解劝拦阻,王允与宝钏的神气才做得出来;若家院丫环一偷懒,

呆呆地站在一边,只像没事人儿似的不来阻劝,那他父女二人要击的一次就

击了,要打一下的也打了,哪还能做出又忍耐、又悲痛、又恼怒的神情呢?

如《闹府》范仲禹要打的时候,左边的家丁上前一挡,他就向左边一拨;右

边家丁上前一挡,他就向右边一拨,如此范仲禹倒可以做出很美观的身段来

。所以那时四个家丁不但不能偷懒,并且上前迎挡的地方,都须有一定的尺

寸,倘若稍远或稍近,范仲禹的身段也就没法子做了。再如《金山寺》和前

面所说的《出塞》《游园》两戏,青儿、王龙、春香等脚,都须与正脚一样

的努力表演,否则全戏的精神就全失去了。以上不过随便说几出,其实出出

都应如此,可是现在各配脚大致是偷懒的多。比如《三击掌》《闹府》等戏

,任凭王允与宝钏怎样有气,范仲禹怎样着急,当丫环家丁的立在旁边,像

傻子似的,也不拦,也不挡,以致正脚的各种身段情感都不能表演出来,闹

的精彩毫无,实令人乏兴。

但是配脚所以这样偷懒,也有个原因。最初他们虽然也有些儿偷懒,但

未必像这样利害。因为他是配脚,观客就不怎样注意,若再稍懒,就更不注

意了。别方面说,观客越不注意他,他就越得懒且懒,然而他越偷懒,观客

也就越不注意他,恰恰成一个正比例,久而久之,自然演成了现在这样的情

形。

以后我盼望各配脚,都恢复从前的好精神,应设身处地的体贴自己所扮

剧中人的身分、心情,竭力发挥出来,应该怎么做便怎么做,绝不必管观客

的注意不注意,那全剧就有精彩有生气多了。并且配脚用心表演,虽然不

……

梅兰芳简介

梅兰芳游美记梅兰芳(1894年~1961年),名澜,字畹华,乳名裙姊。汉族,生于北京,祖籍江苏泰州。出身于梨园世家,8岁学戏,9岁拜吴菱仙为师学青衣,也常跟着秦稚芬和胡二庚学花旦戏,10岁登台。祖母无锡人,四岁丧父,十二岁丧母,伯父典于云和堂私寓。工青衣,兼演刀马旦。擅长旦角,扮相端丽,唱腔圆润,台风雍容大方,被称为旦行一代宗师。他刻苦学习昆曲、练武功,广泛观摩旦角本工戏和其他各行角色的演出,经过长期的舞台实践,对京剧旦角的唱腔、念白、舞蹈、音乐、服装、化妆等各方面都有所创造发展,形成了自己的艺术风格,世称“梅派”。

梅兰芳游美记梅兰芳(1894年~1961年),名澜,字畹华,乳名裙姊。汉族,生于北京,祖籍江苏泰州。出身于梨园世家,8岁学戏,9岁拜吴菱仙为师学青衣,也常跟着秦稚芬和胡二庚学花旦戏,10岁登台。祖母无锡人,四岁丧父,十二岁丧母,伯父典于云和堂私寓。工青衣,兼演刀马旦。擅长旦角,扮相端丽,唱腔圆润,台风雍容大方,被称为旦行一代宗师。他刻苦学习昆曲、练武功,广泛观摩旦角本工戏和其他各行角色的演出,经过长期的舞台实践,对京剧旦角的唱腔、念白、舞蹈、音乐、服装、化妆等各方面都有所创造发展,形成了自己的艺术风格,世称“梅派”。

在艺术上的卓越成就引起了国外人士的重视,曾于1949年前先后赴日本、美国、苏联演出,并荣获美国波摩那学院和南加州大学的荣誉文学博士学位。梅先生还是一位伟大的爱国主义者,抗战期间蓄须明志,拒绝演出,靠写字卖画为生。解放后历任中国京剧院院长、中国戏曲研究院院长、中国文学艺术界联合会副主席、中国戏剧家协会副主席。1959年,加入中国共产党,并以65岁高龄,排演了最后一出新戏《穆桂英挂帅》。1961年8月8日因心脏病发作,在北京病逝。享年67岁。

祖父梅巧玲,咸丰年醇和堂歌郎,同治年脱籍自营景和堂,甚为名望,名列同光十三绝,乃四喜班班主,巧玲长子梅雨田(大锁),次子梅竹芬(二锁),皆承祖业,为名歌郎。梅竹芬后为景和堂二主人,姓梅,兰芳,二锁体弱,昼歌夜饮,因致肺疾,支离床次,骨瘦如柴,未几病死。梅兰芳遂孤,恃伯父大锁抚育。稍长,送云和堂朱小芬(祖父门下,兰芳姐夫)处学艺,同习者小芬弟幼芬、兰芳表兄王惠芳,开蒙吴菱仙。其始,兰芳不甚入艺,吴师感巧玲恩,特加恩教。在此期间亦曾有过侑酒生意,赖仕商以巧玲孙特垂青之,京僚文博彦,嬖兰芳甚,出巨金脱籍,遂搭班喜连成,时14岁。遇冯耿光(字幼薇,大银行家),尤尽其力,为营住宅于北芦草园,挥金如土,不稍吝惜。彼时仕商结成梅党,兰芳急速蹿红,为梨园教主。非惟时机,亦以德艺色皆重。

人物生平

梅兰芳游美记梅兰芳(1894年-1961年),1894年生于北京,他出生于京剧世家,10岁登台在北京广和楼演出《天仙配》,工花旦,1908年搭喜连成班,1911年北京各界举行京剧演员评选活动,张贴菊榜,梅兰芳名列第三名探花。1913年他首次到上海演出,在四马路大新路口丹桂第一台演出了《彩楼配》、《玉堂春》、《穆柯寨》等戏,初来上海就风靡了整个江南,当时里巷间有句俗话:“讨老婆要像梅兰芳,生儿子要像周信芳”。他吸收了上海文明戏、新式舞台、灯光、化妆、服装设计等改良成分,返京后创演时装新戏《孽海波澜》,第二年再次来沪,演出了《五花洞》、《真假潘金莲》、《贵妃醉酒》等拿手好戏,一连唱了34天。

梅兰芳游美记梅兰芳(1894年-1961年),1894年生于北京,他出生于京剧世家,10岁登台在北京广和楼演出《天仙配》,工花旦,1908年搭喜连成班,1911年北京各界举行京剧演员评选活动,张贴菊榜,梅兰芳名列第三名探花。1913年他首次到上海演出,在四马路大新路口丹桂第一台演出了《彩楼配》、《玉堂春》、《穆柯寨》等戏,初来上海就风靡了整个江南,当时里巷间有句俗话:“讨老婆要像梅兰芳,生儿子要像周信芳”。他吸收了上海文明戏、新式舞台、灯光、化妆、服装设计等改良成分,返京后创演时装新戏《孽海波澜》,第二年再次来沪,演出了《五花洞》、《真假潘金莲》、《贵妃醉酒》等拿手好戏,一连唱了34天。

回京后,梅兰芳继续排演新戏《嫦娥奔月》、《春香闹学》、《黛玉葬花》等。1916年第三次来沪,连唱45天,1918年后,移居上海,这是他戏剧艺术炉火纯青的顶峰时代,多次在天蟾舞台演出。综合了青衣、花旦、刀马旦的表演方式,创造了醇厚流丽的唱腔,形成独具一格的梅派。1915年,梅兰芳大量排演新剧目,在京剧唱腔、念白、舞蹈、音乐、服装上均进行了独树一帜的艺术创新,被称为梅派大师。初来上海就风靡了整个江南,当时里巷间有句俗话:“讨老婆要像梅兰芳,生儿子要像周信芳”。他吸收了上海文明戏、新式舞台、灯光、化妆、服装设计等改良成分,返京后创演时装新戏《孽海波澜》,第二年再次来沪,演出了《五花洞》、《真假潘金莲》、《贵妃醉酒》等拿手好戏,一连唱了34天。 回京后,梅兰芳继续排演新戏《嫦娥奔月》、《春香闹学》、《黛玉葬花》等。1916年第三次来沪,连唱45天,1918年后,移居上海,这是他戏剧艺术炉火纯青的顶峰时代,多次在天蟾舞台演出。综合了青衣、花旦、刀马旦的表演方式,创造了醇厚流丽的唱腔,形成独具一格的梅派。1915年,梅兰芳大量排演新剧目,在京剧唱腔、念白、舞蹈、音乐、服装上均进行了独树一帜的艺术创新,被称为梅派大师。

主要作品

梅兰芳先生在舞台上度过近60个春秋,究竟演出过多少剧目,很难说出精确数字。我有幸整理过梅先生收藏的大量资料,仅从见到的戏单、说明书、海报和专刊等资料中进行了初步整理。他早期及中、晚期公开演出的剧目约有一百六七十出,当然肯定不会止有此数。下面把梅先生演出过的剧目名称及在戏中饰演的角色,分门别类写出供参考。 (一)梅兰芳先生演出的传统戏中,大部分是正工青衣戏,均是他早年演出的,有些在戏中担任配角,个别剧目在中期仍有演出,有的还在国外演出过。这部分剧目有:

《战蒲关》(又名《忠义节》)中的徐艳贞

《搜孤救孤》中的程婴之妻

《浣纱记》中的浣纱女

《桑园寄子》中的金氏

《朱痕记》中的赵锦荣

《岳家庄》中的岳云之姐

《九更天》(又名《马义救主》)中的马义之女

《朱廉寨》中的马昭仪

《延安关》中的双阳公主

《缇荣救父》中的缇荣

《空谷番》中的姚梦兰

《摘缨会》中的许姬

《煤山恨》中的周后

《孝感天》(又名《掘地见母》)中的共叔段

《桑园会》中的罗敷女

《别宫》中的孙尚香

《祭江》中的孙尚香

《孝义节》中的孙尚香

《截江夺斗》中的孙尚香

《打金枝》中的升平公主

《二度梅》(又名《落花园》)中的陈杏元

《彩楼配》中王宝钏

《三击掌》中的王宝钏

《探寒窑》(又名《母女会》)中的王宝钏

《武家坡》中的王宝钏

《赶三关》中的代战公主

《大登殿》中的王宝钏

《祭塔》中的白素贞

《二进宫》中的李艳妃

《三娘教子》(又名《双官诰》、《王春娥》)中的王春娥

《四郎探母》中的铁镜公主

《女起解》中的苏三

《玉堂春》中的苏三

《御碑亭》中的孟月华

《梅玉配》中的苏玉莲

《儿女英雄传》中的张金凤

《雁门关》(又名《南北台》)中的青莲公主

《法门寺》中的宋巧姣

《珠砂痣》中的江氏

《六月雪》中的窦娥

《打渔杀家》(又名《庆顶珠》)中的肖桂英

《游龙戏凤》(又名《梅龙镇》)中的李凤姐

《甘露寺》中的孙尚香

《美人计》中的孙尚香

《回荆州》中的孙尚香

《审头刺汤》(又名《一捧雪》)中的雪艳

《天河配》中的织女

《穆柯寨》中的穆桂英

《枪挑穆天王》中的穆桂英

《宝莲灯》(又名《二堂舍子》)中的王桂英

《双金莲》中的潘金莲

《五花洞》中的潘金莲

《四五花洞》中的潘金莲

《六五花洞》中的潘金莲

《八蜡庙》中的张桂兰

《破洪州》中的穆桂英

《樊江关》中的薛金莲

《头本虹霓关》中的东方氏

《二本虹霓关》中的丫环

《长坂坡》中的糜夫人

《金针刺红蟒》(《混元盒》中一折)中的红蟒

《琵琶缘》(《混元盒》中一折)中的蝎子精

《南天门》(又名《走雪山》)中的玉姐

《汾河湾》中的柳迎春

《春秋配》中的姜秋莲

《龙凤呈祥》(又名《全部美人计》)中的孙尚香

《红鬃烈马》(又名《素富贵》、《全部王宝钏》)中的王宝钏

(二)梅兰芳在中期演出中,曾在一些义务戏和堂会戏中,反串过各种角色,目前整理见到的有:

《辕门射戟》中的吕布

《八蜡庙》中的黄天霸

《镇檀州》中的杨再兴

《三江口》中的周瑜

《艳阳楼》中的呼延豹

(三)梅兰芳在1913年第一次赴上海演出归来后,在几年内编排了五出时装新戏,这种创新精神,当时受到观众极大欢迎。这几出戏是:

《孽海波澜》中的孟素卿

《宦海潮》中的余霍氏

《邓霞姑》中的邓霞姑

《一缕麻》中的林纫芬

《童女斩蛇》中的李寄娥

(四)梅兰芳从1915年起不足十年间,编演了大量新戏,特别是古装剧中,创造了很多新的艺术表现手法,载歌载舞。这些剧目至今仍受到国内外广大观众的欢迎。它们是:

《嫦娥奔月》中的嫦娥(花镰舞)

《天女散花》中的天女(长绸舞)

《麻姑献寿》中的麻姑(盘舞)

《上元夫人》中的上元夫人(云帚舞)

《洛神》中的宓妃(独舞、群舞)

《红线盗盒》中的红线女(拂尘舞)

《木兰从军》中的花木兰(单剑舞)

《霸王别姬》中的虞姬(双剑舞)

《廉锦枫》中的廉锦枫

《前部西施》中的西施(羽舞)

《后部西施》中的西施(后改一晚演出)

《头本太真外传》中的杨玉环(从“拈香奇遇”至“太真出浴”)

《二本太真外传》中的杨玉环(从“太白醉写”至“梦游月宫”)

《三本太真外传》中的杨玉环(从“禄山求职”至“翠盘艳舞”)

《四本太真外传》中的杨玉环(从“御前面秦”至“玉真梦会”)

(五)梅兰芳在20世纪20年代前,根据名著《红楼梦》编演了三出剧目,这在当时北方是第一次出现红楼戏,给京剧舞台又增添了异彩。

《黛玉葬花》中的林黛玉

《千金一笑》(又名《晴雯撕扇》中的晴雯)

《俊袭人》中的袭人

(六)梅兰芳对一些老剧目或其他剧种的剧目,进行重新创作,在每出戏中都注入许多新的艺术因素,付出了大量创造性劳动,其中有的戏已成为梅派艺术的精品。剧目有:

《牢狱鸳鸯》中的郦珊珂

《春灯谜》中的韦影娘

《宇宙锋》中的赵艳容

《贵妃醉酒》中的杨玉环

《凤还巢》中的程雪娥

《抗金兵》中的梁红玉

《生死恨》中的韩玉娘

《穆桂英挂帅》中的穆桂英

(七)梅兰芳由于爱好和有志于提倡昆曲,向多位名家学习并积极倡导演出,引起观众对昆曲这一古老剧种的重视,使昆曲这支兰花重放异彩。他演出的昆曲剧目中,有的已成为梅派代表剧目,受到国内外观好评。他演出的昆曲剧目有:

《白蛇传》(金山寺中的白蛇)(断桥中的白蛇)

《孽海记》(思凡中的赵色空)

《牡丹亭》(春香闹学中的春香)(游园惊梦中的杜丽娘)

《西厢记》(佳期·拷红中的红娘)

《风筝误》(惊丑·前亲·逼婚·后婚中的俊小姐)

《玉簪记》(琴桃·偷诗·问病中的陈妙常)

《狮吼记》(梳妆·跪池·三怕中的柳氏)

《金雀记》(觅花·庵会中的井文鸾)(乔醋·醉圆中的巫彩凤)

《铁冠图》(刺虎中的费贞娥)

《昭君出塞》(出塞中的王昭君)

《长生殿》(鹊桥·密誓中的杨玉环)

《南柯记》(瑶台中的金枝公主)

《渔家乐》(打舟·藏舟中的邬飞霞)

《翡翠园》(盗令·杀舟--游街中的赵翠儿)

《奇双会》(又名《贩马记》)(哭监·写状中的李桂枝)(三拉·团圆中的李桂枝)

-

星舰复国记:仙女座号

2025-09-28 04:39:09 查看详情 -

哆啦A梦:大雄的宇宙英雄记

2025-09-28 04:39:09 查看详情 -

上海美斯恩网络通讯技术有限公司

2025-09-28 04:39:09 查看详情

求购

求购